香港消费券 在港居住(今年将向符合资格人士发放总额5000港元电子消费券)

中新网2月22日电 据香港“点新闻”报道,香港特区政府财政司司长陈茂波22日发表最新一份财政预算案。陈茂波称,考虑当前经济、社会民生及政府财政状况后,今年会再向每名符合资格的18岁或以上永久性居民及新来港人士,分两期发放总额5000港元电子消费券。今年4月发放首期3000港元消费券,年中发放第二期2000港元消费券。

陈茂波指,特区政府于过去两年推行了两轮消费券计划,分别向超过600万名符合资格市民发放5000港元及10000港元电子消费券,社会反应正面。

他续指,为尽快发放消费券,特区政府会先通过去年计划的登记资料,在今年4月发放首期3000港元消费券给符合资格人士,余额会与新符合资格人士一起在今年年中发放。另外,与去年安排一样,透过不同入境计划在港居住及来港升学的符合资格人士,会获发上述总额一半,即合共2500港元的消费券。特区政府会尽快公布详情。

相关文章

-

大陆a1驾驶证转香港什么证(大陆驾照如何换领香港驾照)

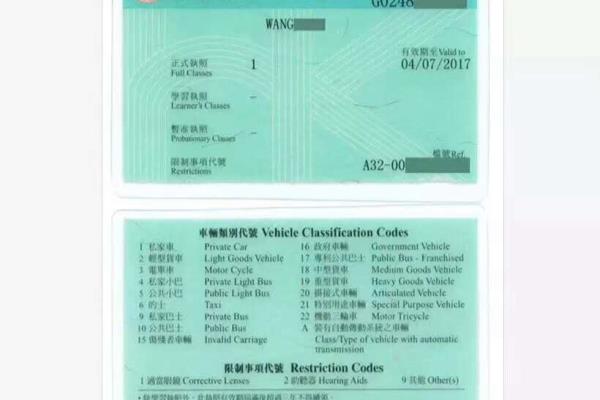

2004年1月1日,为了促进粤港两地的经济发展,根据"粤港过境汽车技术问题第19轮会谈"中港两地政府达成的共识,香港居民可免试换领内地驾照,同时内地居民也可免试换领香港驾照办理中国驾照换香港驾驶证(香港驾照)需要提供以下资料一、驾驶证原件(包括正页和副页)已在国外的申请人无需寄驾驶证的外壳回来;二、有效‘中国护照或‘港澳特区通行证原件,里面没有签证或签注也可以;

2023-10-11 阅读 (70) -

外国人拿到中国永久居住许可证

签之家整理:拿到外国人在华永久居留证的外国人是否要办理在华工作许可证?外国人在华永久居留证现在难拿吗?如何申请?在签之家往期的内容中介绍了来华工作签证及工作许可证,在了解这两样后,您还需要了解根据我国的法律规定,拿到外国人在华永久居留证的外国人可以免办理在华工作许可证。现在中国的发展越来越好,越来越多的外国人想要移居中国,这就需要获得

2023-11-02 阅读 (21) -

内地移民香港政策(有什么方式可以移民香港)

今天来给大家盘点一下香港移民的几种方式,别再被忽悠了。香港作为中国的特别行政区,一直是移民选项中备受青睐的地方。香港拥有自己的护照、各种福利政策、更高的薪资体系、华侨政策和优惠待遇等优势,是移民发达国家无法比拟的。现在就来看看有哪些方式可以移民香港吧!香港优才移民是最受欢迎的方式之一。香港优秀人才入境计划简称优才,不需要雇主和行业限制,申请流程简单快捷,6-9个月即可获得香港身份。

2023-11-03 阅读 (27) -

香港投资移民需要多少钱(投资移居香港需要哪些条件)

香港投资移民方式越来越受到内地投资者的青睐,香港作为国际金融中心,拥有世界一流的教育、医疗、生活环境,吸引了众多内地投资者前往投资。但是,由于香港的政策限制,很多人在申请香港投资移民时,往往不知道如何选择适合自己的移民方式。下面,小编给大家介绍一下投资移居香港需要哪些条件,一起来看看吧。投资移居香港

2023-10-05 阅读 (35) -

香港结婚移民需要多少时间(香港加入“抢人才”大战)

李家超在出席2022年“大湾区国际科创峰会”致辞时指出,科技创新是全球发展和人类文明进步的强大动力。他指听到一些意见,认为应该趁着香港迈进由治及兴这个关键时刻,着力发展香港的创新和科技事业,而且也应该把握时机,吸引全球顶尖人才汇聚香港,要“抢”人才。所以,香港不仅“缺人”,更缺高新技术和科研人才。今年10月,新上任的特首李家超将公布他任期内的第一份《施政报告》,而这份报告的其中一个重点就是

2023-12-07 阅读 (22) -

香港第一代移民英国的人(在澳港人称愿“效忠”英国新国王)

昔日,香港的电视台每晚都会播出英女王伊丽莎白二世的肖像并播放英国国歌。而英女王到访当地期间,学校学生更会请假半天向她挥手致敬。这些都是悉尼歌唱家陈盈凤(joey chan)在英治时期在香港长大的回忆。而在本周六举行的英国国王加冕典礼,将成为陈盈凤及其他君主制支持者的新记忆。现年 57 岁的陈盈凤计划届时穿上一件优雅的复古连衣裙、戴上手套及戴起珍珠,“华而不夸”,并在其位于悉尼西北区 kellyville 家中的露台上享受英式茶点。

2023-12-20 阅读 (22) -

夫妻移民香港需要什么资料(2021年香港夫妻举家移民英国)

“穷旅游,富移民”,对于很多人来说,旅游是暂时逃离现实,过一过别人生活的方式,而移民,似乎是属于更高级的“逃离”,有着更加严格的条件,甚至成了一种改变命运的方式,只是一切真的有那么简单吗?对于很多国人来说,香港已经是很繁华,很高档的地方了,也有许多人挤破头的想要在那里求学、工作、生活,然而对于本地人,却不一定是这样的想法,他们也向往着他们心里的“远方”。

2023-10-12 阅读 (36) -

大陆人拿到香港身份的好处(拿到香港身份有什么好处)

本文深度解读了香港优才与高才计划的最新政策,分析了香港身份的优势和作用。讲解深入浅出,给内地的朋友带来了最新鲜最实用的一手信息。这篇文章方便大家更好地了解香港身份的重要价值。关键名词解释:lesi overseas1教育香港读书15年的免费教育以及相关补贴:此外,如果有需要还可以申请其他各项教育补贴。

2023-10-19 阅读 (23) -

企业家移民香港方法(香港移民途径有哪些)

香港身份可以享受到很多的福利。首先,在获得香港身份的同时可以保留内地身份。如果家庭成员有一位申请香港身份,配偶或者子女也同样可以取得香港身份证。其次,丰富的教育资源。 国际化的教学质量、中英双语的教学氛围 、 人性化的教学理念 、 全英教学,与欧美国家互认学分,学历国际通用 。这几年许多家长非常看重的内地升学优势,提早为孩子获得香港身份成为一条“捷径”。

2023-10-25 阅读 (37) -

香港非永久居民高考政策(高中生拿香港永居居民身份的方法)

高中生如何拿香港永居?第二次高考港澳中外降分录取。对香港永久居民身份感兴趣的,如果你想拿这个身份强烈推荐你们本科直接去读。为啥呢?你本科的四年这不读四年了吗?一年硕士前面不是说了一年硕士特别容易读上吗,又不用考雅思又不用统考这不就4+1?这不就5年了。读完了以后政府会无条件给你2年的留港签证。这个地方人可以不用待在香港的。

2023-09-19 阅读 (37)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (143)

2023-10-08 阅读 (143) -

2023-05-30 阅读 (126)

2023-05-30 阅读 (126) -

2023-11-04 阅读 (122)

2023-11-04 阅读 (122) -

2023-10-23 阅读 (113)

2023-10-23 阅读 (113) -

2023-10-19 阅读 (99)

2023-10-19 阅读 (99)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (21)

2023-12-30 阅读 (21) -

2023-12-29 阅读 (25)

2023-12-29 阅读 (25) -

2023-12-28 阅读 (39)

2023-12-28 阅读 (39) -

2023-12-28 阅读 (11)

2023-12-28 阅读 (11) -

2023-12-28 阅读 (18)

2023-12-28 阅读 (18)