中国人在迪拜怎么生活(我23岁到迪拜)

穿着

迪拜是一个守礼仪和传统文化的地方。在公共场所,请遵守适度保守的着装要求,避免过于暴露的服装。对于参观清真寺等宗教场所,女性需盖住头部并穿着长袖长裤或长裙。

礼节

迪拜是一个尊重礼仪的地方,尊重当地文化和习俗非常重要。请尊重当地人民和宗教,避免对宗教和政治话题进行敏感讨论。

禁忌

在公共场所,包括街道、商场和酒店等,禁止饮酒和吸烟。迪拜有严格的禁烟规定,只允许在指定区域吸烟。

饮用水

迪拜的自来水是安全的,但有些人可能对其口感不适应。建议您购买瓶装水来饮用,以确保健康和舒适。

社交媒体

在迪拜旅行时,谨慎使用社交媒体。避免在公共场合拍摄他人照片或录像,尊重他人的隐私权。

防晒和适当着装

迪拜的天气炎热干燥,太阳辐射强烈。请随时注意保持水分补给,涂抹防晒霜,并避免在炎热时段长时间暴露在户外。

购物

迪拜以其丰富多样的购物场所而闻名。在购物时,请注意与商家进行适当的砍价,尤其是在传统的市场如黄金市场(gold souk)。

尊重当地规定

遵守迪拜的法律和规定非常重要。尊重当地的风俗习惯,遵守交通规则,不要随意拍摄敏感场所,如政府建筑、军事设施等。

安全注意

像任何旅行一样,请保持警惕,并保管好个人财物。在公共场所注意自己的随身物品,避免繁忙地区的拥挤和窃贼行为。

相关文章

-

哪个中国人在韩国最火(在中国居然一火就是4年)

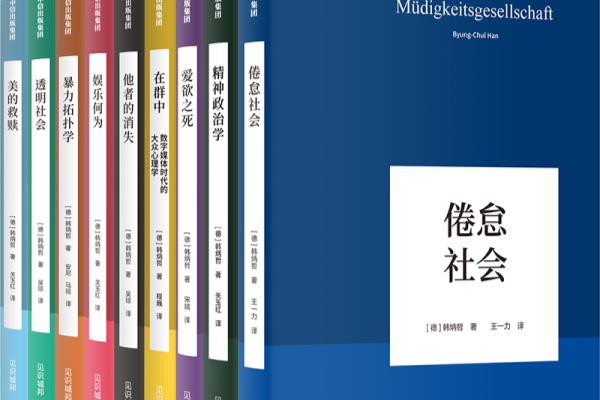

2019年,阿信一口气出了9本非常小众的哲学小册子,没想到这一火就是4年!豆瓣上,居然累计有25000多人打出了8.1的高分。 包邮 韩炳哲作品系列 套装9册 他者的消失 倦怠社会 娱乐何为 在群中 韩炳哲 著 中信出版社图书 预售 12月下旬发货 ¥206.7 购买 它们的作者,就是韩裔德国新生代思想家——

2023-11-10 阅读 (17) -

中国人在美国生孩子户口怎么落(赴美国生子怎么去)

美国宪法实行的“落地生”政策,1868年7月通过的美国宪法第十四修正案规定,无论父母是哪国国籍,只要宝宝出生在美国就是美国公民。大部分选择去美国生孩子的家庭,都是为了宝宝能够拿到美国国籍,成为美国公民,可以享受美国公民的待遇,如教育资源等。而且,美国移民法规定,年满21周岁的美国公民,可以为父母申请亲属移民,父母属于直系亲属,

2023-09-20 阅读 (54) -

中国人在巴西做什么生意(30岁在巴西买房)

这是我们讲述的第452位真人的故事我是移民哥,广东江门人。家庭原因从小想远走高飞,却没想到会在巴西安了家。初中辍学,我开始四处打工,从做厂妹开始艰难挣扎。25岁,我卖掉首饰艰难创业。然而,生活并没有将我打倒。在异国他乡多亏中国人鼎力相助,寻得良人一起打拼,在30岁时在巴西买了房,有了稳定的事业。然而,疫情袭来让一切清零,2次感染新冠只能自生自灭。

2023-11-16 阅读 (29) -

中国人在国外励志版电影在哪看

6月28日,《我在汴京等你》首映式在开封小宋城举行,这部公益电影以真实感人的故事,引领观众走进一个充满温情和希望的世界。据介绍,影片讲述了女主人公王雪自强不息,扶危济困,敬老助残,热心公益,乐于奉献,回报家乡的真实感人故事,记录了40年来女主人公栉风沐雨,无畏寒霜,孜孜追求的心路历程。该片在开封创作拍摄,融和了很多开封元素,不仅展现了八朝古都开封的丰厚底蕴和旅游资源,更体现了开封人自强不息的精神和大爱无疆的人文情怀。

2023-10-01 阅读 (32) -

外国人认为中国人都一样(中国人和外国人有分别吗)

如果要问你,男人和女人有区别吗?你肯定会说区别大了,而且中医不是常说,男人为阳,女人为阴嘛,一阴一阳能一样吗?可是中医大家郭生白老先生却经常说,男人和女人我看都一样,别说男人女人了,中国人和外国人也都一样。那么他为什么这样说呢?郭老在大医传承讲座中是这样解释的:我们发现了生命本能,才有了生命系统的医学。

2023-10-21 阅读 (27) -

中国人迁移到东南亚历史(600年前一中国人出使东南亚)

当提起东南亚国家,大部分人心中都想到的是泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡等等,鲜少有人能够第一时间想到文莱。然而作为一个“闷声发大财”的国家,文莱其实“富得流油”。文莱人口少,经济却十分发达,人均gdp更是超过了3万美元。文莱在加里曼丹岛偏安一隅,似乎和周围的国家并没有什么联系,然而在明朝的时候,文莱被称为婆罗洲。

2023-12-22 阅读 (30) -

中国人可以在油管做自媒体吗(自媒体)

大家好,五一快乐!我也给自己放了一个假期,回来看到很多的私信,有不少对油管博主的孵化计划感兴趣,在这里重点的去讲一下什么样的人可以加入孵化计划?我说几点,其中只要符合其中的一点,都可以进行私信沟通。已经从事自媒体行业的人,youtube平台本身是一个视频平台,利用这个平台多一个视频分发的渠道和商业变现的可能性。

2023-11-14 阅读 (44) -

中国人在三亚开什么餐厅比较好(三亚十大人气餐馆)

1.沿江海南鸡饭店:地理位置: 位于海南省三亚市市区内,有4家分店。餐馆类型和菜系:中华老字号海南菜餐厅,提供海南岛南北各市县的特色美食,尤以百年祖传文昌鸡为招牌菜。菜品特色和口味:百年祖传文昌鸡、椰香烤椰子鸡、沿江椰子鸡盅、疍家海杂鱼煲、海南粉、沿江东山羊、糟粕醋海鲜火锅等,口味淳朴,深受本地人喜爱,口味评价4.5星。

2023-10-07 阅读 (33) -

中国人在外国的魔鬼训练有哪些(3大国脚请假离队)

最近国足已经公布首期集训名单,扬科维奇期待通过这一次的集训首先进行摸底,了解各大国脚的整体的身体状态。后续制定更好的集训计划,为接下来亚洲杯等重要大赛做好准备。而从媒体最新的报道来看,目前国足已经正式开启首天首天的集训,但从目前进行的魔鬼训练来看,有个别国脚好像被吓怕了,在最近接连声称有伤请假离队。

2023-09-30 阅读 (31) -

中国人去了厄瓜多尔能干什么

黄金作为自然界中以游离状态存在的天然产物,按其来源和提炼方式,可分为生金和熟金等。明金生金是从矿山或河底冲积层开采的没有经过熔化提炼的黄金,分岩金和沙金两种。岩金产于矿山,且多生于地下,一般需要打矿井才能开采,也有露天开采的。金矿井岩金大多与其它金属伴生,伴有银、铂、锌、铜等其它金属,所以岩金也称为合质金。

2023-11-28 阅读 (69)

热门资讯

-

2023-12-07 阅读 (344)

2023-12-07 阅读 (344) -

2023-11-13 阅读 (320)

2023-11-13 阅读 (320) -

2023-10-23 阅读 (232)

2023-10-23 阅读 (232) -

2023-10-18 阅读 (197)

2023-10-18 阅读 (197) -

2023-11-07 阅读 (197)

2023-11-07 阅读 (197)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65) -

2023-12-30 阅读 (30)

2023-12-30 阅读 (30) -

2023-12-30 阅读 (29)

2023-12-30 阅读 (29) -

2023-12-30 阅读 (25)

2023-12-30 阅读 (25) -

2023-12-30 阅读 (27)

2023-12-30 阅读 (27)