福建人真的全球免签吗(这些情况免签入境)

//前言//

随着边境的开放以及航班的增加,

现在澳洲华人想要回国已经非常方便。

而就在本周,

中国再次宣布了26项便民措施

其中两条让海外华人更便利了!

中国宣布26项便民措施

这些外籍华人回国可落地签

中国公安部8月3日召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中部分措施涉及外籍人士,也包括已加入外籍的海外华人。

其中一条是,外国人申办居留证件免于留存护照,这一条同样适用于加入外籍的海外华人。

据介绍,按照现行规定,在华外国人申办居留证件时,应将护照交付公安机关出入境管理部门留存审核,在领取居留证件时返还。

公安部、国家移民管理局主动回应在华外国人护照便利化应用的现实需求,决定出台“外国人申办居留证件免于留存护照”便利措施。

这一措施重点针对在华工作、学习、科研、投资、创新创业以及探亲等常住外国人,方便他们在申办居留证件期间可继续持护照开展旅行、住宿、税务、银行、邮寄等社会事务。此举预计每年至少惠及70万人次以上,有助于营造更加高效便捷的营商环境和宽松友好的涉外环境。

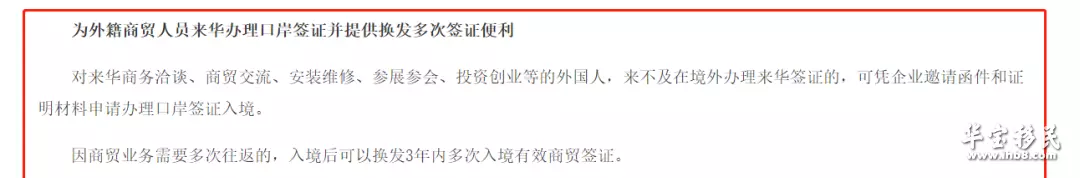

此外,中国还宣布为外籍商贸人员提供口岸签证和多次签证便利,只要有商务邀请函等,可以直接飞到中国办理落地签证。

公安部、国家移民管理局还决定为外籍商贸人员提供口岸签证和多次签证便利。对来华商务洽谈、商贸交流、安装维修、参展参会、投资创业等的外国人,来不及在境外办理来华签证的,可凭企业邀请函件和证明材料申请办理口岸签证入境。

并且,因商贸业务需要多次往返的,入境后可以换发3年内多次入境有效商贸签证。

不仅仅是商务人士,想要免前前往中国,还有很多其他的方法。

这些方法都能免签回国

可去国内多个城市

首先就是海南免签入境政策。

这一政策于2018年5月1日正式实施,只要是在海南的旅行社接待,不管是个人旅游还是团体旅游,59个国家的公民可以免签入境,最长停留时间30天。

这59个国家中就包括澳大利亚。

第二种方法是,港澳地区外国人组团入境广东免签。这种方法适用于全球绝大多数国家,当然也包括澳洲。

只要是与中国建交的国家的公民,持普通护照在香港和澳门参团旅行的,可以免签进入珠江三角洲地区(指广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州市所辖行政区)+汕头旅游,且停留不超过6天。

截至2023年3月26日,中国已与182个国家建立外交关系。

如果不是想要长期待在中国,澳洲的外籍华人也可以通过广东144小时过境免签在中国短暂停留。

从2019年5月1日起,经国务院批准,广东省实施对外国人144小时过境免签政策。

根据这个政策,24个欧洲申根签证协议国家及其他15个欧洲国家、美国和加拿大等6个美洲国家、日本和韩国等亚洲6个国家,及澳洲和新西兰,合共53个国家的人员,并持有有效国际旅行证件和144小时内确定日期、座位前往第三国(地区)联程客票的,可在广东省行政区域内享受过境免签政策。

从2016年10月1日起,在上海邮轮口岸对乘坐邮轮抵达上海的外国旅游团(2人及以上)试点开始实施15天入境免办签证政策。

入境后整团随原入境邮轮在15天内可以在中国多个城市内的邮轮靠泊港口所在城市及其周边城市行政区域内(含北京市,并不得超出上述省份行政区域)活动,直至出境,包括上海市、辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区、海南省。

中国将大量增加国际航班

中澳航线迎来进一步恢复

不仅仅是各种便利政策,如今航空业迅速恢复,澳洲华人想要回国也更加方便。

自从中国国境解封,中澳航班就开始不断恢复,虽然很多航线都重启了,但是距离疫情之前的繁荣景象仍有不小的距离。

这一点,中国也是如此认为,航空运力远没有恢复到应该有的正常水平。

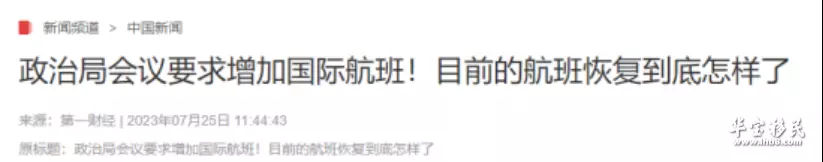

就在近日,中国官方在部署下半年经济工作的时候,公开强调了:

要增加国际航班,

保障中外班列稳定畅通。

在此之前,中国民航局在多个工作会议上,都把推动国际航班的恢复作为今年的重要工作,现在,下半年的经济部署中又再次强调了恢复国际航班,可以说,很快,大批国际航线将会重启!

根据数据统计,中国国际航班的整体运力在2023年6月达到3368班,通航62个国家,相比疫情前航班恢复率达到44%。

但是!航班恢复的情况并不均衡。

上半年受境外旅游市场恢复滞后、航班运行组织周期偏长、部分国外机场保障能力不足以及地缘政治等因素影响,国际客运市场恢复滞后于国内,国际航班客座率仅为67.5%,低于疫情前12.4个百分点。

还有专家指出,目前到日本,韩国,澳大利亚等国都还没有被批准恢复跟团游,一定程度上影响了旅客的出境需求,另外,疫情期间关闭的各地签证中心也要陆续恢复,这也影响了想出境的旅客的签证获得速度,进而影响了出境的节奏。

未来这些都陆续开放以后,对于国际航班的需求量一定会更高,所以提前部署国际航班恢复,也是为了进一步放宽国际旅行做准备。

据航班管家发布的最新一期民航运行周报,2023年第29周的国际航线航班量7361架次,环比上周上升1.5%,同比2019年下降52.8%。

国际出港航班的目的地中,东南亚占比42.9%,居于区域首位。其中,中国-韩国的航班量居于首位,中韩航班恢复率超过六成,而中美航班的恢复率只有6.4%,中欧航班的恢复率也只有48.5%。

数据显示,中英之间的航班恢复率最高,已经达到了96.7%,其次是中国到中东和新加坡,分别达到75.8%和71.5%。

中澳航班恢复率63.9%。

根据最新的消息显示,当中国官方决定进一步恢复国际航班后,中澳、中美、中加之间的航班数量会在极短的时间内恢复到疫情之前,机票价格的水平预计也将恢复到疫情前。

最后,

目前中澳航班仍在持续增加,

机票价格也在持续下降,

跟疫情期间相比,

华人现在回国简直是太方便了。

如今新的便民措施公布,

未来符合条件的外籍华人想要回国,

也变得更加便利了。

相关文章

-

巴基斯坦对中国免签吗(中巴关系这么好)

若问哪个国家与我国关系最好?相信大家都会说是巴基斯坦,巴基斯坦人被网友称为“巴铁”,中国游客在巴基斯坦能享受贵宾式的待遇,但是巴基斯坦跟中国那么友好,为什么巴基斯坦不对中国免签证呢?随着中巴的友谊越来越深,很多巴基斯坦的年轻人都是向往着来到中国旅游留学或是工作,而有很多中国的游客也是去到巴基斯坦游玩。

2023-11-04 阅读 (23) -

全球最容易移民的国家(普通人最容易移民的国家)

国家移民难度排名:哪些国家容易移民?很多人询问:哪些国家好移民?今天我想给大家做一个分类排序,不考虑个人情况差异,只是简单介绍一下。从难到易排序:北欧和西欧国家、新加坡、澳洲和新西兰、美国和加拿大、地中海国家。北欧和西欧国家:这些国家不属于移民国家,无法直接获得永居身份。申请人需要通过创业或工作来获得签证,并在满足贡献要求后获得身份。

2023-12-14 阅读 (29) -

意大利宣布对中国免签(意大利对中国免签了)

近日,法国、瑞典、意大利等多国放宽此前对来自中国旅客实施的入境限制措施,马尔代夫、伊朗等国还对中国旅客开放免签。开放免签据中国领事服务网2月16日消息,《中华人民共和国政府和马尔代夫共和国政府关于互免签证的协定》已正式生效。中国公民持有效的中国护照因旅游、商务、探亲、过境等短期事由拟在马尔代夫停留不超过30天,免办签证。

2023-10-27 阅读 (30) -

为什么福建那么多人移民美国(移民美国最多的省份排名公布)

但在收入方面,华裔家庭收入中位数约7万2800多元,稍低于亚裔家庭收入中位数。此外,亚裔依旧是受教育程度最高的族裔。第1名福建长乐、连江、福清等地区人福州长乐福建移民已经超过广东移民,成为纽约最大的华裔移民群体。作为美国最大、最繁华的城市,纽约市区人口850万,华人100多万,并以福建人居多,而福建人中长乐人又占绝对多数。

2023-11-08 阅读 (66) -

全球最佳移居国出炉(【三象移民】)

不久前,2023年《经济学人》全球10大最宜居城市榜单对外公布。机构用一个加权指数对全球173个城市进行了宜居性排名,这个指数包括稳定性(25%)、医疗保健(20%)、文化与环境(25%)、教育(10%)和基础设施(20%)等五个大类的30 多个定性和定量因素,具有一定的权威性和客观性。本次位列top10的城市分别是:

2023-09-27 阅读 (31) -

全球最适宜移居的10大国家出炉

《2023年全球侨民指数》(2023 worldwide expat index)中的全球最适宜移居的10大国家新鲜出炉,澳大利亚成功杀入榜单,并摘得榜首。该报告是由william russell的分析师们根据就业机会、生活质量以及医疗保健等多个因素的数据合并为一个指数,揭晓全球最适合外籍人士居住的国家。

2023-09-15 阅读 (40) -

为什么福建广东人都喜欢移民(广东第一“狠”城)

在秦朝和汉朝的时候,福建还是蛮荒之地。最早的开发得到西晋,这是伴随着中原的人南迁入闽才逐步开始的。第一次大规模移民潮(迁出):“闽越国覆灭,福建再无闽越人”闽越王无诸死后,其子孙内讧迭起,频频挑起战争。无诸的后代东越王余善,野心勃勃,私刻“武帝”玺,自立为帝。公元前110年,汉武帝派四路大军将闽越王国消灭。

2023-11-28 阅读 (26) -

墨西哥永居卡可以免签去哪些国家(免签139个国家)

当你想要出境旅行时,在一些国家仅仅持有护照是不能入境的哦,还需要满足其他要求,比如签证。但是如果你持有一本强大的护照,就可以在许多国家免签或是落地签进行旅行啦!henley partners全球签证限制指数排行榜显示,尽管持有墨西哥签证在入境美国或加拿大时需要签证,但墨西哥护照可以免签入境全球139个国家,位列全球最强护照排行榜第28位。

2023-12-22 阅读 (46) -

格林纳达免签中国多久(可申请美国E2签证)

格林纳达是加勒比海岛屿之一,为英联邦成员国,拥有丰富的自然蕴藏和旅游资源。格林纳达投资入籍法案规定,外国公民可以个人或者家庭为单位,通过捐款或投资政府批准项目来获取格林纳达公民身份。 格林纳达公民身份,享受149个国家和地区免签的同时,可独享免签中国和申请美国e2签证的机会。可谓是含金量最高的投资移民项目。

2023-09-29 阅读 (34) -

福建高考移民严重(福建高考移民风潮为何愈演愈烈)

尽管高考移民受到严格控制,但仍有一些家长选择这条路,将孩子送往其他省份参加高考并购买房产。这篇文章将探讨高考移民在严控之下仍受人热捧的原因,并分析相关产业服务链条的形成。教育部规范大中小学招生秩序 加大治理“高考移民”近年来,关于高考移民的报道引发了广泛关注。一些中介机构趁机以高价售房、虚假咨询等手段获利,形成了与高考移民相关的产业服务链条。

2023-10-03 阅读 (27)

热门资讯

-

2023-10-26 阅读 (81)

2023-10-26 阅读 (81) -

2023-10-18 阅读 (70)

2023-10-18 阅读 (70) -

2023-10-18 阅读 (69)

2023-10-18 阅读 (69) -

2023-11-08 阅读 (66)

2023-11-08 阅读 (66) -

2023-10-24 阅读 (63)

2023-10-24 阅读 (63)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (27)

2023-12-30 阅读 (27) -

2023-12-30 阅读 (26)

2023-12-30 阅读 (26) -

2023-12-29 阅读 (19)

2023-12-29 阅读 (19) -

2023-12-28 阅读 (23)

2023-12-28 阅读 (23) -

2023-12-27 阅读 (15)

2023-12-27 阅读 (15)