为什么中产阶级最焦虑(什么是中产焦虑)

7年前的伪中产焦虑

这两天,一篇名为《负担过重:让越来越多的中等收入者成为“伪中产”》的文章引起了我的注意。

这是我能在公开的期刊论文中,找到的最早一篇,也是唯一一篇以“伪中产”为名的文章。而且这篇文章竟然是在2012年发布的,实在是没想到,原来7年前伪中产概念就已经出现了。想想那时候豆腐乳还穿着开裆裤在山东老家吵着要吃糖葫芦,我就觉得事情挺有意思的。

其实这篇文章的体裁也称不上论文,只是一个记者对若干城市居民的采访汇总。但我相信很多人都会对这篇文章里的主人公们有深切的共情。

第一个接受采访的是北京的一位外企女白领:

“工资是她的主要收入来源,每月扣完各种保险、所得税后,拿到手里的有9300元左右。好在去年个税起征点提高了,她每个月少交了500元左右的个税。收入看起来不低,但工资跟不上物价,而且公司每年经过严格的考核屏蔽,只有评级靠前,工资涨幅才能超过10%。生完孩子后,有好几个月没有工作,收入也少了不少。而且她在2007年a股暴涨时随大流入市,投进的10万元,现在缩水了一半。”

这位女性所展现出来的伪中产焦虑,一直到今天都可以说是非常典型的。收入渠道单一、上升管道瓶颈、女性育儿成本、投资被割韭菜,谁看了都替她感到难过。

这还是2012年,4万亿大放水的余波还没有过去,互联网大厂迅速扩展成型的年代,很多现在吆五喝六的公司中层就是在这个时候混履历的。但外面的世界越是烈火烹油,没能突破瓶颈的人就越是郁闷,也在情理之中。

这对应的是收入焦虑。

第二个采访对象是哈尔滨的一位医药销售:

“08年从哈尔滨某知名大学食品工程专业毕业后,进入一家食品企业做质检,每天化验油脂、酸度、过氧化值,日子平平淡淡,待遇也平平淡淡。几次跳槽对口岗位,收入一直也就是2000左右,而且学不到新知识,毕业之后没有什么成长。后来就回到了哈尔滨做医药销售,收入到了3000,感觉每天都能有成长,有积累,他盼望着早点进入中产行列。”

这位东北小伙的经历让我又一次想警告各位,千万别学生化环材,毕业以后也别干相关工作。对口工作每天做做化验,学不到新东西,变成公司基层的一个工具人,在这些行业是非常正常的。他原来的焦虑放在今天也很普遍,从事事务性工作的中产,看似有高学历、稳定的工作,但你根本不知道这么无聊的工作什么是个头,也觉得自己根本学不到什么东西。

这对应的是上升焦虑。

第三个采访对象是一个海口的按摩店老板:

“做个体生意不容易,平均算下来,一个月能赚7000多吧,生意很不稳定,到现在还只是一个人做。每个月花销不小,除了房租和店里的设备更新,还有自己、父母养老、老婆孩子的生活费,每个月剩余寥寥无几。现在父母年事已高,万一有个大病小灾,找钱治疗都头疼。”

这位按摩老板还不是海口人,是外地去“海漂”的那一路,让人有理由怀疑是个东北人。在后面的采访中,他还吐槽了海口的房价,觉得自己这样的外来务工人员根本不可能在海口买房了。买房对他来说可能还只是个遥远的幻想,更现实的焦虑,源自一个顶梁柱对家庭可能遭遇的变故的无力感。

这对应的是风险焦虑。

2012年,也是地表最成功的那位80后继承大位的年份。同样生而为人,生活处境往往就是如此不同。

什么中产值得焦虑

从2012年到现在,中国人对伪中产焦虑的认识是越来越清晰了。我倒觉得这是一件好事,因为只有伪中产的基本盘足够大,他们才会被社会更清晰地刻画与认识。

但关于究竟什么是中产,其实一直都没有一个明确的标准。

按照国家统计局的2017年标准,年收入在32000元以上的人都算是中产,号称中产在全国居民总数中占40%。但这个标准的制定,是将中国人按收入高下平均分为5组(各20%),最上两组算是中高收入,就算是中产,那占比永远都是40%,一百年不许变,没什么参考意义。

世界银行和瑞士信贷研究所的标准就要严苛不少了,将中国人的收入按汇率折入世界财富标准,分别得出了22%和28%的中国人属于中产的结论。

但我依然觉得,两家国际机构的结论,怎么看都像是在给那些准备来中国做消费升级的外企打气。

因为将他们的标准折回人民币,大致区间是家庭年收入在10~90万之间。首先这个巨大的跨度就让人挺迷惑的,其次这个下限也让人生疑。

一个年收入10万的家庭在山区可能说的上是村霸(其实也未必),放在一线城市可能也就比低保强点。他们的焦虑主要集中在怎么让电表倒着走,要搞消费升级实在是想多了。

人民群众对自己永远是最狠的。同样的新中产标准,放在15年的一份流传于坊间的报告,就变成了:月收入4.5万元以上(据考证来源似乎是一份东北亚收入报告)、一线城市有车有房(无贷款)、流动性资产150万……

这个中产标准据说看笑了很多人,但十个看笑九个哭,还有一个在狂哭,因为这时候他们才算看明白,自己连中产焦虑都不配拥有。

然而一旦达到这个标准,我愿称之为真中产。别的不说,在没有房贷车贷压力的情况下,还有100多万流动资产,即使做最保守的私募理财,也能有8%左右的年化收益率,这就是一年8万,快要达到世界银行对中产的定义了。

蛋都算中产,鸡还好意思哭吗?

另外,在这么好的流动性情况中,家庭即使遇到突发变故也没有那么容易一夜返贫,情况还是比较良性的。据我的观察,这类人的焦虑和所谓的中产焦虑完全不同,主要集中在如何让房价不跌、如何参与投资坐庄和合理配置保险上。从这个角度来说,他们甚至可以说是制造伪中产焦虑的人,尽管这些人的财富状况比起真正的有产还是差了很多。

罗丹说,雕塑是天然隐藏在大理石里的,雕刻家的任务就是把多余的部分砍掉。

同样,当我们无法定义何为焦虑中产的时候,就把不应该归进来的部分砍掉,再看看还剩下些什么,就知道了:

年收入20~30万以上、无房无车或者高杠杆购置、家庭资金流动性极差……

这种人确实值得焦虑,对未来的不确定感,总会让人觉得无力、无奈,并进而胡思乱想起来。

现实里的朱一旦

最近我迷上了朱一旦的小视频,每天给豆腐乳发枯燥的表情包,导致他每天都要问我是移民哥,他们曾经做过一个类似的职场系列,但演绎的全是员工之间的故事,有钱人只是一个背景。然而几十集更新下去,市场反应平平,一度让导演怀疑起了自己的人生。

后来,导演把现实中的老板朱亘拖下水演了老板,还起了个响亮的艺名“朱一旦”。

同样的人马,同样的故事,只是换了个视角,视频却突然爆火了,还救活了朱亘名下的mcn公司。

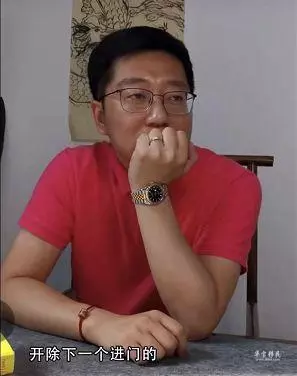

这不是没有原因的。当观众从朱一旦这个有钱、有身份的人的视角重新审视自己日常生活的时候,很多事情就变得有意思起来了。他可以随手开除十佳员工,也可以把朋友的弟弟送去非洲,还可以让下属的职级来个对调,一切改变的原因可能只是朱一旦午觉没有睡踏实。

老板不经意间的举止,就可以彻底改变一个人的命运,而你甚至连说不的资格都没有。生活的荒谬,在这一刻显得无比真实,而每个人又都生活在这无法摆脱的荒谬当中。

学生时代的我特别喜欢看加缪的小说。虽然他的哲学水平不如萨特,但他每次都能通过文学作品塑造一个荒谬环境中无力的个人,那对于一个一无所有的大学生是具有致命吸引力的。而这,和朱一旦系列想要传达的哲学观点是极为类似的,我也相信这个团队是在有意传达这样的思想。

而被荒谬控制的无力感,也正是很多挣扎在中产线上的社畜们焦虑的来源。

你可能会觉得朱一旦的公司还是太小,而且又是戏剧编排,才会有十佳员工直接被他随手开除的情况。其实类似的情况在现在的就业市场上比比皆是。

最近淘了本书,名字就叫《加班》,从社会学视角解构现在互联网公司的风气。其中有这么一个来自深圳的案例:

一家互联网公司(就不点名了),12年来稳扎稳打,做到了行业领先的位置,也培育出了一批公司的中层骨干,还能从北大清华招到应届生,证明这吸引力确实不错了。

可有一天,公司ceo像是突然受了什么刺激,提出要搞“狼性文化”(这真不是华为),并且要淘汰公司里的“小资”。

经过紧张的高层会议,他们定下了一个小资的标准:有良好的家庭背景、会说流利的英语、在公司混到了中层位置、有稳定的现金流、业余生活比较丰富。在员工们的一片哗然中,这批人全都被公司开除了……

人间的悲喜剧,往往比小视频的剧情更无厘头。

作为旁观者,我们乐见的是,这家公司也因为突如其来的狼性整顿,付出了惨重的代价。

开除这批骨干员工后,这家公司只剩下了新来的实习生和中高层干部,整个管理系统严重脱节,短时间内无法弥合。而老板提出的加强效率、加强考评、加强淘汰的战略,也在新中层干部的柔性操作中被化于无形。有的员工甚至表示,“老板要狼,我就假装狼一下。”

但不管公司后来混得怎么样,那些被开除了的老中层,面对的失业焦虑可是实实在在的,而且实现得毫无预兆。

总有人能收获确定性

不确定性对于一切动物都是一种折磨,不光是人,连头脑相对简单的鸟类也是如此。

美国人曾做过一个不确定性实验:将鸽子关在一个笼子里,每天定点喂食物,让鸽子吃出习惯。随后,他们停止了一段时间的喂食,挨饿的鸽子开始在喂食口边焦虑地转圈踱步,此时实验人员把饲料丢进了口子。鸽子以为这是自己转圈起了效果,此后只要饿了就会在原地转圈,无论饲养员是否响应它的祈祷,它也会一直养成这个习惯。

动物学家可以称之为巴普洛夫反射,社会学家在此找到了宗教起源的灵感。而从确定性的角度来说,鸽子的行为无非是想让自己在变化无常的世界里找到一些确定性。

在这个层面上,人类和鸽子之间并没有太多的区别。焦虑中产经常被人批判的焦虑行为,也源于此。

就比如说教育吧。

焦虑中产的教育投入可以分为两部分:其一是教育自己,其二是教育孩子。

最典型的教育自己的方式就是买网课,美其名曰为了让自己在随时可能失业的环境里找到更多的可能性。但对于已经陷入中产焦虑的人来说,这种可能性大概率也只能称为是一种“寄托”,因为你在学的东西,早就有会的人了, 初来乍练的新手没有任何竞争优势。用自以为得意的新技能跳来跳去,结局只是在不同的组织里担任工具人,对职业成长几乎没有任何帮助。

不要相信什么斜杠青年的神话,一个人一天就24个小时,哪来那么多杠给你斜?杠越多,说明他在每个杠里的修为越低。青年这么混混还行,到了35岁还斜杠,基本约等于闲汉。

至于网课的水平,就更加让人迷惑了。如果一个人已经把某门实用手艺练到炉火纯青,他一定会在岗位上应用这门手艺赚钱赚到吐,为什么会有时间出去上课呢?换一个角度说,有闲工夫准备课的人,肯定没打算好好用他的技术,而是打算通过卖课实现财务自由。

至于是真的卖课赚钱还是在课上卖自己的区块链币,就不好说了。

再来看教育孩子。

中产鸡娃的现象,豆腐乳最为痛恨,发过不止一篇文章痛斥教育压力越来越大却毫无改善的现状,也就是东亚教育的剧场效应。

他从小在相对宽松的环境里长大,后来的求学经历也算是一帆风顺,用事实证明了不被鸡的娃也可以学得很好。所以他实在是想不明白,为什么家长们非要把孩子往死里磕?

但如果把焦虑的家长比作鸽子,情况或许就好理解了。孩子的培养是长达20年的漫长过程,在此之前没有人知道结局会是怎样的,也不知道喂食口到底会不会吐出美味的饲料来。但是家长知道,受过更高教育的孩子能获得优质饲料的稳定性要高一些,拎着孩子穿梭在各大教育机构,也只是他们转圈祈祷的一种方式。

或许谁也没真指望这种转圈能带来饲料,但如果不转,心里总空落落的。

这还不是不确定惹的祸么?

教育机构倒是在这当中收获了确定性,已经有行业研究报告喊出了“3万亿市场”的口号,只比大水漫灌少了一万亿,不知道又能养活多少要刷履历的老师。

中产阶级消亡史

对焦虑中产的生活,我是移民哥,我认为中产焦虑是一种建立在虚无基础上的焦虑。

因为中产这个群体,天然不具有稳定性。别说后代了,终一个人的一世能不能保住这个名号,都很难说。

先来看两个中产阶级消解的反面案例:美国和日本

美国的中产阶级消亡是一段长达百年的历史。福特造汽车的年代,是美国最早开始提出扩大中产概念的时代。当时对中产的定义也非常简单:能买得起福特汽车的工人就可以称得上是中产。这个标准放在今天也不算不合理,在中国大城市里漂着的年轻人确实还是买不起自己的车,也就称不上中产。

40年代以后,发了战争财的美国开始从政府层面着力培养自己的中产阶级。到了70年代,40后婴儿潮的那批人成为了社会的中坚力量,“橄榄型”的社会收入结构成型,连同“橄榄”这个词也成为了中产社会的标准定义。

然而等80后到了40岁(也就是今天),收入除去通胀因素能超过同年龄段父辈的人已经只有不到一半了。可以说,当年的中产阶级在代际传递方面全面崩溃,那颗“橄榄”的中心正在向下滑落,变成了偏心橄榄。

日本走完这段历史更快,只用了半个世纪都不到。年纪大一点的读者可能还记得日本当年提出的“一亿总中流”(一亿中产阶级)概念。这不是吹,80年代有90%的日本城市人口都觉得自己是中产阶级,幸福度也比今天的中国中产高多了。

结果一纸广场协议,日本泡沫经济崩溃,一亿总中流再也没人提了,“低欲望社会”、“下流社会”、“m型社会”成了日本的热门词。

另一个典型的例子是一提起制造业就让很多中国人张口就来的德国。很多人(甚至包括一些学者、决策层)觉得,长期保持制造业优势、尊重职业教育分流、保持欧洲经济核心地位的德国,在保持中产阶级结构方面做得很好。

但现实很残酷。以我在德国生活近三年的经历看,这个国家的分化正在悄然进行,随着工业4.0这个套着制造业外壳实为信息产业战略的进行,德国的核心城市吸引力和资本要素吸引力正在压过他们宣传了一百年的传统。德国中产也在消亡。

你看,所有公认成熟、先进的发达经济体,都曾拥有过庞大的中产群体。然而甚至不需要经历太多急转直下的变化(像日本就比较急,而德国甚至还经历了两德统一的红利期),中产阶级就会消亡。

如果再深看一步,这些国家的中产培育都伴随着什么呢?

美国中产是沾了战争财的光,日本中产是参与了工业体系重整,德国中产是从头建立了自己的工业体系。没有一个国家的中产是在平稳发展期塑造的,他们享受的,都是国家快速成长的红利,并且在红利结束之后,终究没能保住自己的位置。

因为中产的利益,说到头来还是朱一旦们吃肉剩下的汤。汤越续越慢,朱一旦就连汤带肉一块吃,中产只能偶尔舔舔嘣出来的油花子。

中产阶级的消亡,往往就是这么朴实无华,且枯燥。

在此致谢,

(感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表政研院观点,不构成投资建议。)

end

相关文章

-

中产阶级为什么受到吹捧(你所谓的中产阶级)

曾几何时,中产一词是身份地位的象征。印象中的生活应该是不紧不慢的温文尔雅,穿着体面而有质地的衣服。出门有车接送,住在干净整洁的大house。闲时有红酒咖啡相伴,没事插个花陶研情操,标准的小资生活。然而,现在有一部分所谓的中产阶级却是等于温饱线上的穷人。比上不足比下有余,是个三明治的角色,尴尬无比。1

2023-10-21 阅读 (33) -

中产阶级移民加拿大(为什么不建议中产移民英国或美加)

最近移民大热,俨然成为一个小风口产业,国内好多人准备跑路。于是最近这个领域各种乱象就要开整了。移民这件事,个人觉得不要从众心理。这个东西真的不适合所有人,特别是一些中产家庭,你在国内条件已经相对来说不错,账户里面躺了1000-5000个w,吃利息收房租可能可以直接在国内躺平了。没必要投资移民到美加去,特别是针对一些个语言能力不好的家庭来说,不要一腔热血的就把小孩带过去,没啥意义。

2023-10-09 阅读 (39) -

中产阶级为什么越来越穷(中产阶级或面临“返贫危机”的6大因素揭秘)

近年来,世界局势持续动荡,经济风云变幻,而在这背后,中产阶级面临着前所未有的挑战。纵观历史百年,当今时代或将迎来前所未有的“返贫危机”。究竟是什么原因导致中产阶级陷入此境地?让我们一探究竟!一、经济结构调整:世界经济正在经历一场深刻的调整,新技术的兴起和全球化的推进使得传统产业面临巨大挑战,这使得一部分中产阶级失去了稳定的工作和收入来源,进而陷入“返贫危机”。

2023-09-25 阅读 (35) -

为什么中产阶级最幸福(中产阶级的幸福杀手)

中产阶级的幸福杀手。没啥别没钱,有啥别有病,当今社会疾病无疑是毁掉很多家庭幸福的元凶。这里不是危言耸听,你会发现我们中国有很多家庭因病返贫,因病治贫一夜回到解放前。再去看一看导致很多中产阶级倾家荡产的那些大病,都是由于日积月累的错误饮食习惯和生活习惯一步步积累下来的,最后导致了不可收拾的结果。而各种错误的饮食习惯,首先就是碳水。

2023-11-22 阅读 (24) -

一个国家中产阶级移民(中产的“美丽陷阱”)

新加坡作为外籍人士青睐有加的国家,“租房”和“买房”常年在该国都是热门话题。尽管全球大部分地区面临经济放缓压力,新加坡的房地产行业仍然热度不减。而随着外国人不断涌入新加坡楼市,本地人早已不堪重负。新加坡政府为此不得不提高针对外籍人员的房产税,以令楼市降温。该国国家发展部4月下旬发布公告称,将外国人购房印花税从30%翻倍提升至60%。

2023-12-21 阅读 (27) -

中产阶级移民哪个国家最适合(中产阶级高性价比移民欧洲的首选)

遇到很多中产家庭准备移居,但是不知道哪个国家比较适合,今天我就来给大家安利一个国家——马耳他自从2022年起,马耳他移民就火爆移民圈儿了,不需要居住的英语国家,可同时为孩子教育、自由出行等做好规划~如果想选含金量好、简单不费事儿、高性价比、生活成本低的国家!马耳他是值得中产家庭考虑的!仅需100w就可以拿马耳他永居!

2023-11-08 阅读 (29) -

中国中产阶级为什么要回农村(释放了什么信号)

导语:过年还早,有三类人提前返乡,这种怪象释放了啥信号?在往年,很多人外出务工人员为了多挣点钱,过年都是到腊月二十几才回家,有的还不回家,留在工厂里加班,因为节假日加班可以拿到更多的加班费,2021年与往年不同,距离过年还有三个月,很多人已经提前返乡了,而且有很多人表示,过完年就不会回去了,难道是在外面混不下去了吗?

2023-11-01 阅读 (29) -

为什么中产阶级最焦虑(什么是中产焦虑)

7年前的伪中产焦虑这两天,一篇名为《负担过重:让越来越多的中等收入者成为“伪中产”》的文章引起了我的注意。这是我能在公开的期刊论文中,找到的最早一篇,也是唯一一篇以“伪中产”为名的文章。而且这篇文章竟然是在2012年发布的,实在是没想到,原来7年前伪中产概念就已经出现了。想想那时候豆腐乳还穿着开裆裤在山东老家吵着要吃糖葫芦,我就觉得事情挺有意思的。

2023-10-12 阅读 (35) -

在中国什么叫中产阶级(“中产阶级”最新标准出炉)

相信很多朋友们都听过中产阶级这个词,但是关于中产阶级的定义很多人都不了解,对此也有人发表出了自己的理解。有人认为中产阶级是需要有房有车有存款才行,而且存款需要达到50万以上。也有人认为只有年收入过百万的人群才算得上是中产阶级。其实关于中产阶级的定义区分在国内并不是很明显,而在国外却一眼就能够分辨出来。

2023-10-17 阅读 (38)

热门资讯

-

2023-10-09 阅读 (39)

2023-10-09 阅读 (39) -

2023-10-17 阅读 (38)

2023-10-17 阅读 (38) -

中产阶级为什么越来越穷(中产阶级或面临“返贫危机”的6大因素揭秘)

2023-09-25 阅读 (35) -

2023-10-12 阅读 (35)

2023-10-12 阅读 (35) -

2023-10-21 阅读 (33)

2023-10-21 阅读 (33)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-21 阅读 (27)

2023-12-21 阅读 (27) -

2023-11-22 阅读 (24)

2023-11-22 阅读 (24) -

中产阶级移民哪个国家最适合(中产阶级高性价比移民欧洲的首选)

2023-11-08 阅读 (29) -

2023-11-01 阅读 (29)

2023-11-01 阅读 (29) -

2023-10-21 阅读 (33)

2023-10-21 阅读 (33)