什么移民到1724年达到204.66万(21)

川西坝子周围山区和丘陵地区的农民就会孵出雏鸭,然后手持一根长竹竿,吆着成群的鸭子一路穿过川西坝子的田畴向成都方向移动。鸭群在沿路的秧田中穿行,秧田里的杂草和小鱼虾和昆虫被当成食物......待到接近成都,已经是中秋节前后,鸭子已经长大,正好在周边县城和成都市出售。

大家好,这里是正在连载的一部记录从1857年到1950年的成都人文史的作品《记忆雨打风吹过》,阅读前面的章节,请点击我的头像,在我的主页查看历史发文。作者历时5年,收集大量历史资料以及从现存亲友中发掘才写成此书,书中有家史,野史,正史,以及无边的彼岸花。

第十二章

九

中国土地问题最重要的问题,是人口不断增多,可耕土地即使有所增加也赶不上人口增加的速度导致的问题。人均土地占有水平不断下降,土地的收成不可能大幅度增加,所以人均粮食也会逐渐降低,最后到难以为继的程度。这是一个中国王朝延续到后期都必然要遇到的问题。

王朝初年,因为改朝换代期间的战乱,人口急剧减少,人均土地十分富裕,问题并不存在;王朝一旦建立,人口慢慢恢复,直到后期,人口增多,人均土地日益减少,土地问题的矛盾才会逐渐突出。

四川盆地的情况就是这样,清朝初期鼓励南北各省人民入川垦殖,四川人口从康熙二十四年(1685年)的50多万人,在雍正二年(1724年)达到了204.66万人,39年间增加了150万人(附1)。垦田数量从康熙十年(1671年)的14810顷增加到雍正六年(1727年)的431221顷(附2),土地虽然增加,却赶不上人口增加的速度,所以清廷在雍正5年(1727年)不得不明令停止向四川移民。

到了乾隆时期,全国其他省份的人口增加压力加大,清廷又开放了向四川移民,四川人口再次出现急剧的增加。从乾隆五十六年(1791年)的948万到道光二十年(1840年)的3833万人(附3),到民初的人口更是达到约4800万人,人均土地压力陡然加大了许多。温江在乾隆时期有居民3万余户,人口14万余人,到了道光和清末,有32494户,204867人;新繁县,乾隆八年(1743年)有4470户,15878丁(男性--注),嘉庆17年(1812年)有11751户,33413丁,同治12年(1873年)有13958户,42740丁,光绪末年有13792户,48611丁,42806口(女性--注);彭县,嘉庆17年(1812年),有41034户,147633人,光绪4年(1878年)有56760户,247950人。

川西坝子的自然条件好,更是四川的人口密集区,土地问题也逐渐突出。三十年代末期,耕地面积的增加远远低于人口增加的速度,人均耕地的数量不断下降,成都平原的成都县和新繁县,农民人均土地3.2亩多,而灌县和崇宁县在2亩以下,整个川西坝子12县平均大约为2.22亩(附4)。川西平原的稻谷产量,在嘉庆年间就达到平均4石即500余斤,折合米350余斤。如果是自耕农,这个面积和产量,在交田赋、留足下一季种子、牲畜饲料、预备一些粮食交换其他生活必须品后,还是可以维持农民温饱有余。正是由于这一点,成都平原在交通不便利的条件下,稻谷无法大量输出,故而稻米的价格一直非常便宜;

......

考察不缴纳地租、土地全部属于自己的自耕农的生存状态可以知道,自耕农此时也是不能全部依靠一季主要产品的收入来维持生活,除了食用外,购置农具、日常的盐和酱油等,无论如何都需要现金,尤其是习俗中的红白喜事,人情往来的“礼信”,都需要花钱。所以自耕农必须要耕作“小春”,要从事许多农副产品的生产才能维持生计,基本没有积蓄。自耕农如此,佃农的生存情况更是要恶劣一些。

这些还是在国家“国泰民安”时的理想状态,如果遇到军阀、政府“横征暴敛”,本来勉强可以平衡的状态就会立即打破,农民生活状态就会恶化,甚至会破产。投资土地,在太平年代自然是不错的选择,可是在乱世中就不一定了。军阀和政府要土地缴纳的赋税多了,按照“赋从租出”的成例,地主所得就少了。想维持自古以来的收入水平,地主就得增加地租的水平,地租水平又是延续几百年的成例,称为“铁板租”,不是地主说增加就可以增加的,所以地主和佃农之间的矛盾日渐突出。所谓“阶级斗争”,大略就是这样产生的。

需要考察的是:土地问题的根本来源是人均耕地面积减少,不足以承载增加的人口;继之以执政者不顾农民的死活地搜刮民脂民膏,农民就会活不下去;再引发土地所有制和租赁者之间的矛盾加大。如果将土地问题全部归结为地主阶级对农民的“残酷剥削”,显然不符合问题产生的缘由。

......

事实上,成都平原的主要粮食稻谷的亩产量从清末后就没有大幅度的提高,无论是解放后推广良种,强行密制,都难以向前一步。解决土地问题的办法,只能是和平推进,为不断增加的人口找寻其他产业的出路,如国家工业化等。

沧海桑田,土改已经完成了近七十年。

......

土改早已结束,土改被残酷打击的地主富农绝大多数已经不在人世,只有被当成“孝子贤孙”的第三代还在,所谓“反攻倒算”成了天方夜谭。然而,回归到事情的本真是必要的,因为这件事毕竟牵涉了许许多多的人,不少人还付出了生命的代价,也可以看出这件事在历史进程中的前因后果。

以史为鉴可以知兴替,回顾这段历史的意义也许就在于此。

十

既然说土地问题,就有必要概略地描述成都平原土地和农民生活的概况。因为这块土地,是中国土壤、气候、灌溉等自然条件最优越的地域,也是本书记叙之事发生的主要地方。

外国人葛利赛(cressey)在游历过成都平原后写道:“成都岷江平原确为地球上最可爱的花园之一,境内每片土地均已充分发展,土地利用已臻最高限度。在中国或在世界任何耕作土地内,决无如本平原之肥沃丰盛而人口众多者。(附5)”如果从平原的上空鸟瞰,会看到一片美丽的土地,那里有一大片平原:“自然如五彩的织锦簇簇生花,即是人所习知的成都平原。”(附6)

成都平原,西部是地处四川盆地边缘的龙门山和邛崃山,海拔最高处达5364米,东部是低矮的龙泉山与盆中丘陵地,中部是广阔的冲积平原,海拔在450一720米之间,地势平坦,相对高度差一般不超过20米,一眼望去是无边无际的平畴沃野,面积约6200平方公里,南北长度约70公里,东西宽处约80公里。平原上有18个县,其中温江、成都、华阳、新都、郫县、新繁、崇宁、彭县、灌县、金堂、广汉、双流、崇庆、新津十四县属岷江流域,德阳、什邡、大邑、简阳的一部分,虽然不属于岷江流域,但是就地形上讲也属于成都平原。

成都平原是一个冲击平原,冲击物来源的主要的河流是发源于川西北高原的岷江以及发源于龙门山的沱江。尤其是岷江,在灌县以西,穿行于山间深谷,河道坡度很大,怪石嶙峋,河道狭窄,流速很高,一到灌县,陡然地势变得开阔,河水分成若干分支,流速变缓,河水中携带的泥沙便沉积下来。年复一年,泥沙越来越多,形成若干冲击扇,若干冲击扇彼此相互连接,形成了广阔的平原。沱江也一样,绵远河、石亭江、湔江从龙门山奔流出山,也形成许多冲积扇,和岷江冲积扇相连。

冲积扇上堆积的泥土,因为上游河流的不断供应,聚集得很快,每一百年大约增加15厘米厚。从汉代到20世纪30年代,土层增加了约三米多。河流每年输送含有矿物质和有机质的泥土到平原堆积,使平原的土壤不断更新,土质非常肥沃。这种条件得天独厚,成都平原的田地只要灌溉良好,注意施肥,绝不会变质沙化。

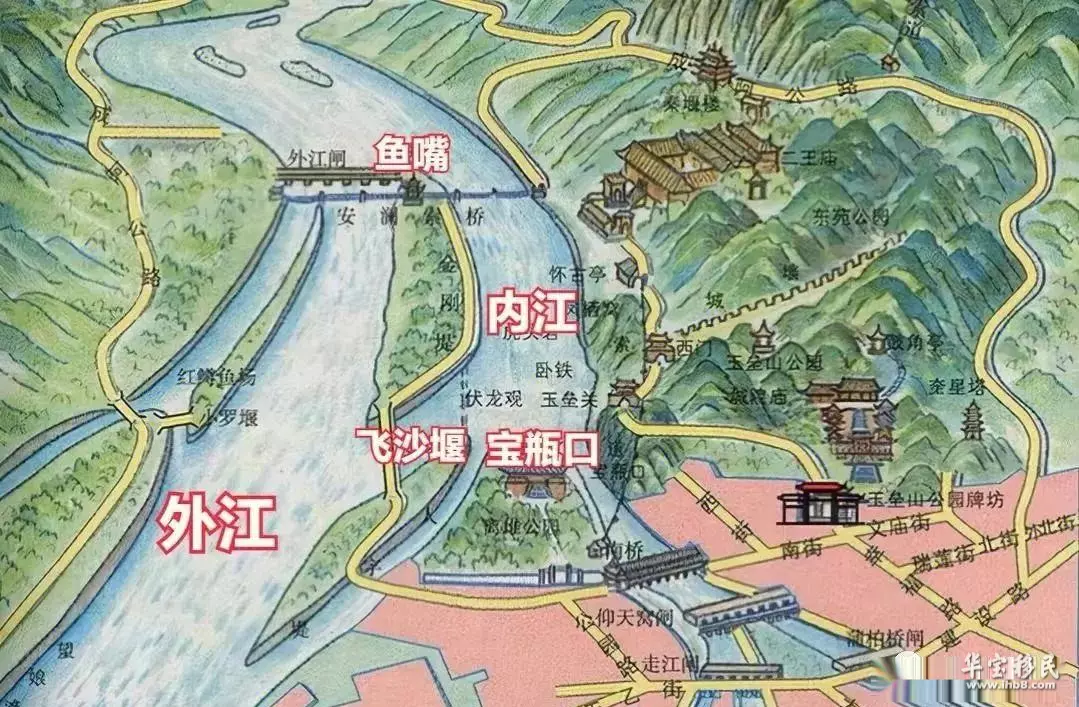

有了肥沃的土壤,成都平原还有全世界最科学、最古老的灌溉系统。岷江水源充沛,水资源达到每年264亿立方米。岷江抵达灌县山口高山与平原的交接处,有李冰父子带领蜀地先民修建了举世闻名的都江堰水利工程,用无坝引水、定量分水,利用河道和岸边的地形地物,修筑鱼嘴与金刚堤,将岷江分为外江与内江。外江是岷江正流,通过灌县、崇庆、新津抵达彭山江口,其主要作用是泄洪,其中引流分出沙沟河与黑石河两大灌溉干渠,再分出了西河、斜江、南河等重要的灌溉河道,作为灌溉之用。

内江则主要用于灌溉,江水经宝瓶口之后,先一分为二,再二分为四,成为蒲阳河、柏条河、走马河、江安河四条大型灌溉干渠,成扇面面向东推进。清初开始,政府就十分重视农田水利工程,在宋末、元末、明末战乱中被严重破坏的都江堰,得到了重修和扩建。清雍正八年时(1730年),都江堰灌区已经有灌县、郫县、崇宁、温江、新繁、新都、成都、华阳、双流九县的76.05万亩土地。之后又经历年岁修扩建,灌区面积不断扩大。

各条灌溉干渠的流水,不断分叉,干渠分支渠,支渠分斗渠,斗渠分农渠,农渠分毛渠的五级渠道组成的自流灌溉网。其间为了分水蓄水,还修建了无数的堤、闸、堰,使渠道没有死角地深入到每一片田畴。少数地势较高的田块,无法自流灌溉,则在旁边的河流上架设竹木制作的高大“筒车”,筒车的木制叶片被水流驱动,终年咿咿呀呀的转动,上面绑着的竹筒或木筒就不知疲倦地将水从低处舀起,倾倒在高处的渠道里。只有个别的田块,有2-3米的高差,得不到自流灌溉,又无法架设“筒车”,需要用人力踩动龙骨水车来为田块供水。

水网系统还是当时农村主要的原始动力来源。利用水系的高差和丰沛的水量,平原上星罗棋布的散布着水碾子,用约束起来变得湍急的水流冲击木质的大水轮,在巨大的“哗哗”冲击声中带动上面的石头大滚子,轰隆隆地在石头的圆形碾槽里滚动,将稻谷脱壳,得到白米和谷糠。

内江与外江分出的所有渠道,在供给农田用水之后的尾水,绝大部分又都汇流于彭山江口,仍归岷江。岷江在成都平原上形成了一个纺锤形的密集水网,上面以都江堰为散流顶点,下面以彭山江口为汇流交点。岷江水网的北部,还有一个沱江水网,绵远河、石亭江、湔江三大支流,又和内江水系分出的青白江、毗河之沟通,最后都在金堂汇合流入沱江。

有了灌溉河网之外,成都平原的引水制度也很有特色。成都平原西北高,东南底,有一定的倾斜。在河床低于田地时,在河道上截断河流成为堰。所谓堰,就是一道可以翻水的低坝,堰提高了上游河水的水位,使河水流入灌溉渠。虽然在灌渠的初段,河水不能流入田里,但是渠道的倾斜度小于陆地的倾斜度,渠道就逐渐高于田地。只要掘开一个小口,流水就会自然流入田里。顺着主要河流不断修堰修渠,所有的田地都有了自流灌溉。

同一个区域内又有若干条较低河床的渠道,田里的水多了,掘开缺口,积水又自然流进低渠。低渠再往下游流,又成为下一段的高渠,如此循环往复,形成一个科学而精巧的灌溉网。只要整理得当,水量永远没有过多或过少的弊病。这种引水制度,在中国乃至世界都十分罕见。

干渠,支渠,斗渠边上,栽有成排的桤木树或喜树,树木的间隔处栽有丛丛芭茅,这些树木的根系起到了保护堤岸的作用。农民可以用树木的枝丫来充作薪炭,长成后的树木虽然木质和品相都不好,但用来修筑农舍绰绰有余。成都平原上成行的树木,下面一定掩映着条条流水潺潺的渠道。渠道上有石头修筑的拱桥或者平桥,让蛛网似的农家小路通畅。

从古至今成都平原的农民对灌溉制度如祭祀神仙一样重视,每年冬天必定坚持岁修一次,对于修建都江堰的李冰父子每年都用庄严的仪式奉祀,每年都江堰渠口的开渠砍“码槎”都是一种类似宗教祭奠的隆重仪式。上千年来灌区都有官方机构进行管理,灌区农民用水都严格按照约定俗成的规矩进行,秩序井然。

成都平原的土壤和灌溉条件极其优越,气温、降雨、霜期等气候条件也不错。四川境内西部高原气候寒冷,南部炎热潮湿,北部寒冷干旱,只有成都平原的气候寒署宜人,不但适合人们居住,也很适于作物生长。夏季最热的7月,成都的平均气温25.8℃,比长江沿线任何一个城市都凉爽;冬季的平均霜期只有两个月,霜日不过25天,整个冬天,成都平原依然满眼苍翠,生机盎然。冬天一过,最多到二月下旬,成都就会杨柳绽绿、桃红李白。成都平原年平均降雨量为997.6毫米,雨量充沛,只是有些年份降雨集中,瞬间雨量过大,容易发生水灾,但是只要灌区坚持岁修,沟渠完整有效,绝大多数地区不会酿成水灾。

土地、灌溉系统、气候条件三个有利条件聚集,成都平原自古就是稳产高产的稻作农业区。汉代,成都平原已经是“沟洫脉散,疆理绮错,黍稷油油,粳稻莫莫”(附7);宋代“一路江水分流,入诸渠皆雷轰雪卷,美田弥望”(附8);明代“成都三十余州县一片真土,号称沃野,既坐平壤,又占水利......飞渠走浍,无尺土无水至者,民不知有荒旱,顾称沃野千里”。(附9)

这么优越的条件,成都平原上土地的利用当然登峰造极。正所谓“川西农事最精良,妇馌夫耕力作忙,尺寸不教留隙地,盯畦分界亦栽秧”。(附10)

十一

每年大春是主要的生产季节,来年的生计主要靠这一季的收成。每年正月过完,农民就要忙着备耕。先要用一块上好的水田,翻土灌水,仔细耙犁,规整成秧母田。其中用苕田的青苕子,切成小段布撒在上面,用木质的“秧马”踩到田泥中沤烂,权当成青肥。再仔细将稀泥一般的田泥平整成一厢厢平整的田畦,均匀地撒上谷种,再覆盖上厚厚的稻草灰保温。

不久,秧子开始发芽,逐渐长成秧苗。到了芒种之前,田里的冬小麦和油菜籽成熟,此时要将其抢收归仓,马上翻田灌水,称为“泡田”。芒种前必须将秧母田育秧的秧苗全部移栽到大田,这时是农家最忙的时候。“芒种忙忙插,夏至挂犁耙”,季节不等人。不但人十分劳累,就是耕牛都必须要饲给半生的米饭和青苕子,加上生鸭蛋,甚至每天要喂一块拇指大的大烟土,以维持牛的体力。

秧子一插完,本来就十分狭窄的田埂没有了频繁的交通需要,农家就会用特制的农具“打拄子”在田埂两侧凿出一排浅坑,点上黄豆种,覆上农家的堆肥,称为田埂豆。

大田的秧苗生长期中,要用渠道里的水灌田保持一定的水位,下雨时又要掘开排水口排水。其间要薅秧几次,将秧从边上的水草踩到稀泥里成为肥料,再将混在秧苗中的稗子拔除,免得和秧苗争肥。秧苗在生长期里,还要用猪粪便施肥几次,接下来就是等待秋天的收成了。

上好的大田种水稻,那些终年积水无法排干的下湿田也要插上糯稻秧苗。其他所有的田边地角都要挖出来,插上红薯秧,间种上玉米。小部分无法成田灌溉的河滩沙地则种上花生或甘蔗。河渠边的桤木树上则攀援着丝瓜、扁豆、虎耳瓜的藤蔓。就连散布在田野中间的一块块先人的坟地,也蔓延着南瓜的藤蔓。

夏天的成都平原,找不到一块没有栽种作物的土地。从上空上俯瞰,就是一张绿色的大毯子,一直延续到天边,这一季作物称为“大春”。

农历七八月,稻子成熟,开镰收割,接着排干积水晒田,翻耕土地。点上冬小麦或栽上油菜籽、土豆、葫豆、豌豆等作物,称为“小春”。四川的小麦虽然不及北方小麦的含蛋白量,但是因为收割水稻之后田土肥沃,并不需要大量的肥料和管理,每年十月播种,第二年五月即可收割,产量依然很高;除了小麦,川西坝子最大量播种的是油菜籽,油菜籽油是川西的主要食用油来源,在煤油没有传进四川时也是夜晚照明的主要燃料。榨油后的油枯,是上好的饲料和肥料。其他药材如川芎、当归、麦冬、黄芩、红花等也有种植,可以代替小春作物。

虽然可以种植“小春”作物,增加收获量,佃农的小春收获也不需要记租,但是川西坝子农民十分爱惜自己安身立命之本的土地,并不会全部复种。每种几季小春,土壤肥力下降后就按例休耕,撒上苕子,让其生长。其间除了割取一些为牛、猪饲料之外,大春犁田时就将苕子翻在田中为绿肥,保持土壤的肥力。即使是租用土地的佃农,为了长久之计,也会严格遵守休耕制度,不会竭泽而渔。

十二

除了粮食作物之外,一些特有的土特产品虽然花费大量的人力和肥料,但是较之于粮食收益更高,所以种植的人也不少。例如合适种植烟叶的什邡、新繁、绵竹、郫县花园场一带,大面积种植烟叶。什邡毛烟、新都柳烟、郫县大烟、绵竹泉烟,烟叶“色黄、灰白、味淳、气香”,成为成都平原有名的特产。

成都平原的百姓,男性基本上都有抽自己裹制的叶子烟的习惯,随身携带一柄竹制的烟杆,尤其是社会下层的贩夫走卒更是每人必备,叶子烟是不能须臾离开的东西。成年女性,也有吸水烟的习惯,人手一个水烟壶。郫县、崇庆一带的丝烟加工业最为集中,“城中外 ,阗尽作坊”,将烟叶加工成烟丝。吸烟的人众多,烟叶的需要量很大。

在没有洋布和染料大规模传进四川前,成都人的主要衣服都用土制的布料,土制布料自然要染色,故而需要染料。土制染料主要是蓝靛,产地集中在双流、温江、郫县,“靛青,郫土之肥者,多以种蓝,伏日一刈,秋后再刈,筑灰池,用水浸蓝,次日去梗,打之成靛。”(附11)“种靛一亩可得靛十斤,其利倍于种稻”(附12)用蓝靛染制的布料限于蓝黑两色,也就是川西坝子农民衣着的主要颜色。

中国的传统农作物:苎麻和黄麻在成都平原也广泛种植。苎麻可以纺织成布料,即通常所说的“夏布”,常用于夏季衣着,凉爽适人。在棉花没有传进中国前,麻是主要的纺织原料,也是平民百姓衣着布料的主要来源。中国种麻和利用的历史有数千年之长,《诗经》中就有关于麻的篇章:

东门之池,可以沤麻。

彼美淑姬,可以晤歌。

东门之池,可以沤苎。

彼美淑姬,可以晤语。

——《诗经》

虽然棉花的传入使麻的市场逐渐减少,可是成都平原一直保留着种植苎麻的传统。每年芒种前收获,然后将麻秆泡在在清水池里,发酵使纤维中胶质脱掉,以便纺绩成纱。

十三

成都平原一年两熟,但是除了播种收割和田间管理,农民一年中有许多时间是农闲,没有事情可做。人口众多但土地不足的情况,早在清朝中期就显露出来。耕地的面积无论怎样充分利用,就那么多,不可能再扩大;适合种植稻谷的田亩,亩产量也达到极致,增产也不可能。可是农民世代繁衍,人口逐渐增多,人均土地面积却不断下降,土地的收益越来越难以养活靠土地生存的农民。1937年成都平原平均每平方公里的人口达到643人,其密度之高远过于英国或比利时,更超过全省人口密度五倍以上。为了生存,大量闲置的劳动力必须就地执业。于是川西坝子逐渐发展起了发达的旱地经济作物生产和家庭副业生产。

旱地作物之首,是发达的蚕桑养殖业。成都平原农户,几乎家家养蚕,“蜀中墙下种桑,宅内养蚕,以为常业”,“多者二百簟,少者亦十余簟,每簟可得丝一斤”,“每斤价自八九钱至一两不等”(附13)。成都乡间,“妇女务蚕事,缫丝纺绩,比户皆然”(附14)每到蚕茧收获时,“有商来收茧取丝,至成都销之”。(附15)

棉纺织业一度也是成都平原农户的重要副业。洋布未进入四川时,四川人穿着的衣帽鞋袜所用布料,大部分为乡间土制,洋布传进四川之后,城市居民逐渐接收了洋布,但土布一直没有退出市场,两者并行了很长时间。成都市民,衣着使用光鲜的洋布,可是依然推崇使用土布制作铺盖和被单,以为在寒冷的冬季更贴身暖和。乡间农民更是以自己纺织的土布为主。成都附近的农户,“男女多纺织,故布最多”。农妇除农忙时下田帮忙外,农闲时就在家纺线,“新繁之贫妇,多勤纺织,每日能纺棉花半斤。”(附16)单轴手摇纺车的“嗡嗡”声;“噼噼叭叭”的木制织布机的机杼声户户可闻。产品除了自己使用之外还远销外地。

耕种田地要得到高产,必须要施肥。为了得到肥料,成都平原家家农户都喂猪,少则一两头,多则几十头,平均每户有7-8头。这是农民主要的肥料来源,如果距离城市近,可以在城市收集人粪便运往乡下,如果离城市远,没有便捷的水路粪船等工具,猪粪就是唯一的肥料来源。猪的饲料要求不高,新鲜苕子、胡豆杆、豌豆藤或干品,到处丛生的可食野草,拌上谷糠即可,仅在育肥期饲喂一些粮食。

离成都市区和县城不远的农户,可以收集城市住家户和餐饮业的厨余废物为上好饲料。离城市远的农家有点豆腐的手艺,农闲时就会推豆腐,用挑子担着在四乡吆喝,要农家用豆子调换豆腐,自己就可以将留下的豆渣充作猪只催肥的饲料。由此,成都平原是中国最大的产猪区之一。成都地区的猪,每一只在二十年代到三十年代大约可以卖到18元,基本上相当于一亩上好水田的年收入,这是农民现金收入的重要来源。农民家家养猪,成都市区的猪肉价格也非常便宜。

养鸡也是川西农户的家庭副业之一,家家农户都养,养的多了自然不值钱,二十年代成都一只鸡大约大洋五角钱。鸡全部敞放在林盘之中,自行捡收割后抛洒在田内的稻谷和寻找野草昆虫为食,偶尔用剩饭拌以谷糠或直接喂谷子。母鸡产蛋收集起来,拿到集市里出售,换些零星钱财来买必须的食盐、酱醋之类。

养鸭是川西坝子农民最常见和有规模的副业。每年春末夏初,川西坝子周围山区和丘陵地区的农民就会孵出雏鸭,然后手持一根长竹竿,吆着成群的鸭子一路穿过川西坝子的田畴向成都方向移动。鸭群在沿路的秧田中穿行,秧田里的杂草和小鱼虾和昆虫被当成食物;鸭群过后,秧田相当于多薅秧一次,顺带除虫,所以农户并不干涉。晚上,放鸭人用低矮的竹篱笆将鸭群圈笼,用晒席搭起简陋的棚子栖身。第二天,又吆着鸭群上路。待到接近成都,已经是中秋节前后,鸭子已经长大,正好在周边县城和成都市出售。每到这个时候,成都市区的街道上就会出现无数队鸭子的队伍,上千只鸭子“嘎嘎”叫着,拥塞在大街上慢慢行进,成了市井一景。

附1:张莉红《成都通史》卷六,四川人民出版社,2010.p63

附2:陈世松主编,《四川通史》,四川大学出版社,1993.p208-209,转引至张莉红《成都通史》卷六.p63

附3:严中平等编,《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社,1955.所载故宫户部清册数字

附4:资料来源,张肖梅主编,《四川经济参考资料》1939,p12-13

附5:cressey:”the chengdu plain”chinas geographic foundation,ny,mcgraw-hill book co,1934,p31

附6:谢家荣,《陕北盆地和四川盆地》,《地理学报》,第一卷,第二期,1935年,第5页

附7:(汉)左思,《蜀都赋》

附8:(宋)范成大,《吴船录》卷上

附9:(明)王士性著,吕景琳(校),《广志绎》卷5,中华书局,1981年版,第62页

附10:黄炎培,《蜀游百绝句》,林孔翼,沙铭璞辑《四川竹枝词》,四川人民出版社,1989年版,第302-303页

附11:民国《郫县志》卷一

附12:道光《仁寿县志》卷二《户口志.土产》

附13:清,李拔:《蚕桑说》。《皇朝经世文编》卷37,转引至四川人民出版社《成都通史》卷六,p175,2011.7

附14:同治《成都县志》卷三,转引同上

附15:光绪,《郫县乡土记》,p29,转引同上

附16:《新繁乡土志》卷九,p7,转引至四川人民出版社《成都通史》卷六,p242,2011.7

(5月25日同一时间更新......)

如果喜欢可以”点赞“,可以让更多朋友看到这篇文章。

作者 | 宣草

编辑 | 寻宽觅窄

相关文章

-

为什么有的人要移民(为什么还有一些人热衷于移民)

在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您移民哥”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。前言近些年来网上流传出了一个新的名词“香蕉人”,为什么被叫做香蕉人呢,是因为这些人有着黄色的皮肤,但是内心里是一个白人的思想,其实是指那些崇洋媚外,肆意抹黑我们国家的外籍华人。最近外媒报道一篇由外籍华人发布,在网上诉说自己寻求帮助遭拒的事情引发了的大家的热议,甚至有的网友直接在下边评论:“不然呢”、“活该”之类的言论。

2023-10-24 阅读 (45) -

什么移民到1724年达到204.66万(21)

川西坝子周围山区和丘陵地区的农民就会孵出雏鸭,然后手持一根长竹竿,吆着成群的鸭子一路穿过川西坝子的田畴向成都方向移动。鸭群在沿路的秧田中穿行,秧田里的杂草和小鱼虾和昆虫被当成食物......待到接近成都,已经是中秋节前后,鸭子已经长大,正好在周边县城和成都市出售。大家好,这里是正在连载的一部记录从1857年到1950年的成都人文史的作品《记忆雨打风吹过》,阅读前面的章节,请点击

2023-10-18 阅读 (21) -

优才移民是什么(2023香港优才移民的5个变化)

2023年香港优才移民进行了大刀阔斧的改革,其中包括:取消配额限制打分表满分由225分调整至245分签证电子化续签模式调整为3+3+2名企可以加20分本篇内容将主要介绍一下新的打分规则以及注意事项,供大家参考。年龄以身份证出生日期为准,递交到入境处的回执时间锁定年龄分,生日当天递交不能加分学历/专业资格

2023-11-23 阅读 (35) -

移民吧是什么意思(探寻新世界的奥秘,你准备好了吗)

加拿大是一个名副其实的移民国家,也是欢迎外籍人士的国度,更是众多移民人士十分想要移民的梦想家园。 加拿大在教育水平、生活质量、经济自由、居住环境等方面的排名,通常都很靠前,所以很多人才选择移民加拿大。 哪种移民方式更适合大家呢? 一、加拿大的移民项目 1.ee快速通道 联邦快速通道ee并不是移民项目,而是加拿大联邦政府推出的移民筛选系统,是对其他移民项目加速处理的一种绿色通道。

2023-09-28 阅读 (38) -

想移民没钱怎么办

前段时间肖秀荣教授移民加拿大的新闻广受热议,一时间冲上热搜,不少网友调侃:这是肖老师押的最后一道题吧!疫情当下,移民的浪潮只增未减,关于“润”出去的讨论满天飞。世界之大,不管“润”去哪里,走哪个项目移民,都逃不开这条定律——有钱投资移民,没钱技术移民!今天就以2个移民大国:美国和加拿大,分析适合“有钱人”和“没钱普通人”适合“润”出去的方案。

2023-11-18 阅读 (29) -

移民哪里容易通过

加拿大最容易移民的省份是阿尔伯塔省。加拿大大大小小的省份让人感到眼花缭乱,不过我们可以简单地介绍一下。温哥华和多伦多位于气候温暖的温哥华地区,而草原三省、海洋四省和魁北克省则位于中部或东部。加拿大有十个省份和三个自治地区,大多数华人选择前往bc省的温哥华和安大略省的多伦多。除了这些地方,还有可以品尝到美味龙虾的海洋四省和草原三省、萨省、曼省、阿尔伯塔省等地。

2023-12-26 阅读 (22) -

哪里移民容易成功(这5个国家太适合中国人移民)

现在,最受中国人欢迎的,莫过于买房移民这个方式了。你买个房子,获得房产的同时,还能拿到一个海外身份,何乐而不为呢?一人买房,全家移民,办理速度快,流程简单,还能实现资产全球化配置。那么,哪些移民国家可以实现买房移民呢?博途海外告诉您:这5个国家环境好、性价比高,适合中国人。-希腊-在希腊能看到不少中国人,他们经营着自己的生意,也有的带父母到希腊安享晚年,一家三代其乐融融。

2023-09-02 阅读 (34) -

移民哪个国家划算(哪个国家的移民政策最划算)

开放后,“不能只有一本护照”的言论得到了越多越多人的认证,尤其对于高净值人群而言,获得第二身份是改善国际迁移能力和家庭保障的重要途径。但是,在海外签证需求暴涨的同时,这几年却不断传来多国签证关停、涨价的消息。拿海外签证的门槛不断变高,条件也逐渐变得苛刻。海外移居难道只专属有钱人吗?其实,在三种情况下,移居也能很”划算”

2023-09-23 阅读 (41) -

隼人是什么(揭秘神秘隼人身份,探寻传说的起源!)

“隼人”,这个词可能喜欢看动漫的朋友们有接触过,这现在也经常出现在一些日本角色的姓名当中,比如著名轻小说《我春物》里的“叶山隼人”,但其实“隼人”这不止是日本的常用人名,它是一个历史术语,这个知道的人恐怕就不多了。“隼人”到底是什么人呢?他们其实是古代日本南九州地区的原住民,这一词在平安时代初期的史料中曾多次出现,当时被大和朝廷视为异族。

2023-09-17 阅读 (40) -

为何移民的人越来越多(我国海外移民人数1073万)

阅读此文前,诚邀您移民哥”,方便您随时查阅一系列优质文章,同时便于进行讨论与分享,感谢您的支持~我国是一个受到几千年传统文化影响的大国,一直以来推崇的是儒家的思想文化,可以说,在我们每一个中国人的身体里面,都能找到儒家传统文化的因子。儒家思想理念有一个这样的说法,穷则独善其身,达则兼济天下。这句话的意思就是说,

2023-10-28 阅读 (35)

热门资讯

-

2023-11-02 阅读 (98)

2023-11-02 阅读 (98) -

2023-08-24 阅读 (73)

2023-08-24 阅读 (73) -

2023-09-13 阅读 (64)

2023-09-13 阅读 (64) -

移民了还能回国长期居住吗(加入外国国籍后还能恢复中国国籍吗)

2023-10-28 阅读 (62) -

2023-09-26 阅读 (60)

2023-09-26 阅读 (60)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-29 阅读 (20)

2023-12-29 阅读 (20) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-26 阅读 (21)

2023-12-26 阅读 (21) -

2023-12-25 阅读 (20)

2023-12-25 阅读 (20) -

2023-12-25 阅读 (15)

2023-12-25 阅读 (15)