在新加坡打工的大陆人(200多位香港大学生来沪当“打工人”)

这是近年来最大规模的香港大学生来沪实习。从6月初到7月底,200多位香港大学生来到上海,用50多天的时间了解这座城市,感受这里的职场,进而思考自己的未来。采访中,这些“00后”告诉记者,香港背靠内地、面向世界,把握这一优势,香港青年的人生舞台会更大,选择会更多。

图为大成律师事务所导师张尔婳指导郑仲宏。

实习:从紧张到带着期望去上班

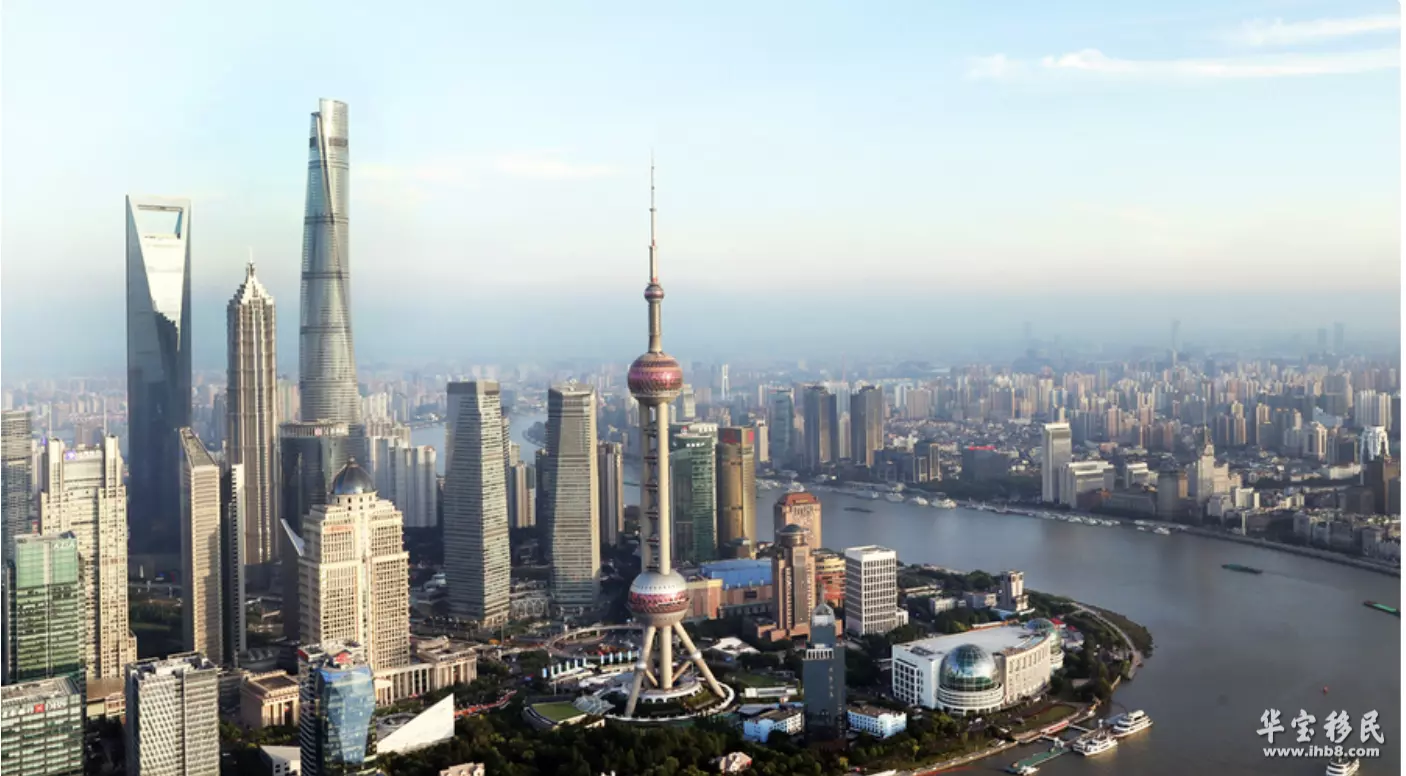

带着腼腆的笑容,穿上笔挺的白衬衣、黑西裤,走入陆家嘴环球金融中心24层,上月(6月)4日起,19岁的香港大学大一学生郑仲宏开始在大成律师事务所的实习。

“内地与香港法律制度不同,两边使用的语言、文本格式与资料库也不同,需要慢慢熟悉。”为了帮他尽快进入状态,律所为这位工商管理及法学专业学生制定由简入难的实习计划——从最初的检索英文资料开始,逐步涉及中文业务,再尝试法律文书写作。

在上海,郑仲宏第一次接触到内地的立法过程。作为第三方法律顾问,大成律师事务所律师6月前往某区,就《上海市建筑垃圾处理管理规定》修订展开调研,听取政府与企业意见。虽然初来乍到的郑仲宏未必能了解立法缘由、各方立场,但他被现场气氛感染到了。“大家围坐在一起,讨论得很激烈,有时声音会越讲越大。每一位持分者(粤语,意为利益相关方)都会讲清自己的观点。”

郑仲宏坦言,民营律所作为独立第三方参与立法过程,在香港不多见,这种形式给了更多人讲话的机会,“两地法律制度不同是客观存在,但法的精神、法律工作者所需的系统性思考能力,应该是相通的”。

能力提升的同时,港生也在悄然感受上海的职场文化。“坦白说,刚来的时候,我已经做好两个月没朋友的准备。”上月(6月)初刚到穆氏建筑设计(上海)有限公司时,香港都会大学商学院大四学生吴姿莹有点紧张。一星期后,她就喜欢上这里的国际范儿,公司所在的南丰城附近高楼鳞次栉比、生活设施完善,公司里不仅有内地人、香港人、台湾人,还有新加坡人、泰国人、意大利人等,讨论工作时,普通话、英语、粤语间在无缝切换。

“不同背景、不同专业的人聚在一起,可以从不同视角看问题。她曾经跟过一个为在沪德企总部做室内设计的案子,“那些了解德国文化的员工,一定更清楚客户需要什么”。在走访客户了解收集需求后,吴姿莹还要与设计组、机电组、科技组等同事一起头脑风暴。有的同事擅长空间精算,有的擅长概念运用,大家你一言我一语,将设计理念慢慢落到图纸上去。

“开始实习有点紧张,现在我会带着期望来上班。”吴姿莹发现,上海不仅与香港一般的国际化,并且有很多发展机会,“虽然辛苦,但收获喜悦更大,在上海实习其实挺酷的。”

图为唐品恒与香港孩童交流。

生活:找寻当上海人的感觉

这是香港浸会大学历史系大四学生唐品恒第二次来上海。去年9月,他作为交换生来到复旦大学历史系学习,体验了把内地高校文化。这段时间,他成为沪港交流社团紫菁少青发展中心的实习生,陪伴20多位香港中小学生参加“期盼夏令营”活动。

“上海与香港在生活上蛮像的,但香港生活便利度好像略逊于这里。”唐品恒的观点代表了多数港生的认识。比如,香港打车几乎只能选择计程车,但上海有各种打车软件;香港外卖送餐平台不多,且加价不少,而上海平台上丰富的菜品让港生直呼幸福。

其实,相较于生活便利而言,对于这些香港本土青年而言,他们更在乎的是一座城市的“氛围”,进而判断自己能否可以、以及是否愿意融入进去。

郑仲宏回忆,进律所的第一天,感觉自己有点像外星人。上海同事讲话的口音、语速、梗都听不明白,即便很想同大家聊天,却不知该如何开口。

让他意外的是,那天下班,同事邀他一起吃饭,大家围坐一起,聊着聊着发现彼此共通点不少。比如,两地年轻人都很拼,甚至有点卷;比如,聊到港星佘诗曼,他说看过佘演的《使徒行者》,内地同事立刻提到了《延禧攻略》;再比如,对于专业性较弱的大学专业,普通话称为“万金油”,粤语也有类似的俗称,叫“水泡”……在谈天说地中,年轻人间距离被慢慢拉近。

当然,也有让港生不适应之处。在香港,公与私分得很清楚——公事用公司通信软件、单位电话及工作邮箱交流,私事用“whatsapp”交流。在内地,所有事情都交给微信,公私事怎么分也分不开。

到了周末,抛开工作,吴姿莹会去扫街。这是她在香港养成的习惯。走在港岛,既可以看到中式唐楼石屋,也能见到欧式西洋会馆。“这点上海与香港很相似,建筑东西文化交融,且都被活化利用。”站在今潮8弄,她会想到香港大馆,前者是石库门弄堂,后者是香港中区警署,彼此都在保留原貌的基础上活化,不仅让传统文化得以传承,还成为市民游客休憩之所。

7月1日晚,吴姿莹去今潮8弄参加庆香港回归26周年活动。以石库门建筑为“画布”,伴随音乐节拍,维多利亚湾、太平山顶、中西建筑等香港标志性景点一一投射其上,“那刻我有点恍惚,忘了到底是在上海还是香港”。

虽然之前来过上海旅游,但吴姿莹坦言,当游客与当职场“打工人”视角会不同,后者更能找到当上海人的感觉。作为一名外来者,她特别喜欢上海人的分寸感,“和他们在一起时,我可以选择‘在外面’,但当我‘想进入’时,上海朋友不会排斥我,反而会张开双臂欢迎”。

图为吴姿莹。

带教老师:亦师亦友亦家人

200多位香港大学生在上海生活,背后有众多单位默默付出。市区两级的海外联谊会、众多香港在沪社团组织参与,为港生联系了230余家实习企业,覆盖本市国企、民企及外企,并根据同学不同专业,提供了包括研发工程、园区管理、法务专员、市场营销在内的570多个实习岗位。

到了周末,他们还会组织香港学生走访上海。比如,住在普陀的同学,会前往苏州河沿岸、天安千树、中以(上海)创新园参访;住在浦东的,则会去川沙古镇、上海天文馆、洋山深水港、商飞基地等地,感受上海的过去、现在与未来。

还有,就是陪伴港生的带教老师,经过两个月的相处,如今已算是亦师亦友亦家人。

已经在上海生活了10多年的黄咏仪,是沪港交流机构“紫菁少青”的负责人。这两个月,她常会给唐品恒煲点汤、煮点凉茶、带些甜点。黄咏仪说,这些孩子跟自己孩子一般大,其中不少是第一次离家远行,希望家乡味道能让他们不再过于想家。不过她很欣慰,港生的适应能力超过她想象,即便是最让老师们担心的就医问题,他们也能自己上网解决。

吴姿莹的带教老师,穆氏建筑设计办公策略总监蒋哲生,来自台湾,曾经在港台及欧美工作。“joyce(吴姿莹)做事踏实,视野开阔,大学专业是商科,又在内地、香港与加拿大学习生活。”在蒋哲生看来,他的任务是要把吴姿莹的专业优势、国际化背景在上海有效实现“在地化”。于是,这段时间,台湾人蒋哲生带着香港人吴姿莹拜访客户、踏勘现场、一起头脑风暴,共同推进项目。

带教老师告诉记者,最让他们欣慰的,是港生的努力与进步。

郑仲宏是大成律师事务所带教老师张尔婳教的第一位香港大学生。“他特别敢问。”张尔婳注意到,有的实习生会把问题藏在心中,而他却愿意反复提问,直到弄懂为止。与此同时,在整理记录时,郑仲宏会反反复复听录音,“写得很仔细,上海话内容听不懂的用问号标出,很认真,很踏实。”

张尔婳说,两个月的实习,郑仲宏已逐渐了解内地法律文本,更深层次的法律逻辑还需慢慢培养。“对于一年级法律专业生而言,他做得很不错了。”她为自己的实习生点赞。

随着实习逐步结束,沪港社团总会常务副会长麦德铨总算有了点闲暇时间。他很喜欢这段时间的忙忙碌碌,因为这是一种传承——20多年前,他大学毕业来到上海发展,得到了不少在沪港人的帮助照顾;如今,事业有成的他,觉得有责任为香港孩子在上海的衣食住行操心。

“希望大家通过实习,全面深入体验上海生活。”麦德铨告诉香港年轻人,只要讲得客观,在上海工作的利与弊都可以告诉家人朋友,“如果考虑留在上海,那就更好了”。

未来:在上海结下的情谊会继续

这个月(7月)底,两个月的实习进入尾声,200多位香港大学生要开始新的行程。

“已经开始有分别的悲伤。”7月23日,吴姿莹在微信朋友圈中发了一条。50多天的时间,她和公司同事朝夕相处,成为无话不谈的好朋友,“在完成研究生学业后,我会认真考虑是否在上海或大湾区发展。”她还和蒋哲生约定,如果以后蒋老师来港,她请吃地道的港式茶餐厅;如果她来上海,蒋老师就请喝咖啡。“我们不会断了联系,在上海结下的情谊一定会继续。”

学历史的唐品恒则要留在上海,9月进入复旦大学历史系读研,师从何爱国教授,主攻中国近现代思想史方向。“我家人比较希望我读金融专业,但我很小就看《三国演义》,学中国历史是我的兴趣。”他给自己定了个读研计划,一方面希望能在中国思想文化史上有所收获,另一方面想通过旁听其他人文专业的课程,扩展自己知识面,“我很喜欢张载的‘横渠四句’,希望以此激励自己走好人生路。”唐品恒还告诉记者,实习经历让他感受到上海对境外人士的友善。比如,过去,境外银行卡无法绑定微信与支付宝,如今,这个问题已经解决,便捷支付真正从入境开始。

走出陆家嘴高端写字楼,郑仲宏要回港大继续大二学业。如今,内地与香港在法律领域的交流和协作越来越多,香港法律执业者也能通过考试在粤港澳大湾区执业。郑仲宏相信,香港法律人可以发挥其熟悉涉外法律事务优势,无论最后选择留在香港,还是到内地发展,一定会有很多成长机会。

临走前,张尔婳还特意叮嘱她的学生,之后要多实习、多经历、多思考,“你的人生还很长,无论选择当ao(香港政务官),还是进入律所工作,最重要的是找准自己所长与所爱。走自己喜欢的路,幸福感一定会强一些。保持联系,期待未来听到你的好消息。”

没错,许自己一个更美好的未来,可以说是200多位香港大学生来沪实习目的。在50多天的上海生活中,他们感受到了城市的温度。正如不少香港同学所言,短短的两个月,未必就能下决心留在上海,但一定可以给自己未来多一个选择。

相关文章

-

新加坡永居和公民的区别(在新加坡)

2022年4月18日起,新加坡投资移民最低门槛由原来的500万元新币提升至1000万元新币(4700万元人民币),并且需要承诺在两年内管理的资产规模达到2000万新币(9400万元人民币)。我们常说的本地居民通常是指的是新加坡公民和永久居民。新加坡外来人口的比重能够占据接近总人口的30%,作为备受青睐的移民目的地,那么到底拿到什么身份才算是移民新加坡?

2023-11-10 阅读 (21) -

大陆人能移民香港吗(大陆人可以移民香港吗)

大陆人可以移民香港吗?通过香港优才、专才、进修、创业等方式都可以移民香港了!香港有多美,为什么会吸引那么多内地人?香港,湛蓝的天空没有云朵,维多利亚港的海鸥飞去,回味悠长,兰桂坊的夜晚,闪烁着喜悦光芒。秀色中环,人在路上,站在太平山顶凌霄阁,惬意的味道随风飘扬,青马大桥吹来海浪的芬芳,天星小轮在港口荡漾。

2023-10-23 阅读 (51) -

大陆人怎么移民去香港(内地人拿香港护照的3种途径)

香港是祖国的特别行政区,同时香港也是国际重要的金融、航运枢纽和最具竞争力的城市之一,更是全球四大金融中心之一。香港对子女教育的重视以及香港顶尖的医疗设施等等一系列优势,都让很多大陆居民为之向往。那么今天就来盘点一下咱们大陆居民移民到香港有哪些途径?分别对这些方式做一个详细的梳理,方便大家参考!途径一:香港优才计划,也称“香港优秀人才入境计划”

2023-10-04 阅读 (41) -

现在移民新加坡要多少钱(仅需500万人民币就可以移民新加坡)

只需500万人民币,你就可以轻松移民新加坡,享受全球财富聚集地的顶级待遇。新加坡是一个备受青睐的投资移民目的地,只需500万人民币的投入,你就可以轻松移民。但是,如果你想少花钱也能享受这样的待遇,不妨试试“自雇移民”,操作简单,成本不高,而且非常灵活自由。首先,你需要至少拥有大专学历,并具备金融投资经验。

2023-10-29 阅读 (27) -

偷渡新加坡的最好办法(无编号快艇深夜驶入新加坡海域)

八名男子铤而走险,企图非法入境新加坡,遭警方逮捕。今日(8月28日)他们被控上法庭。警方于昨日(8月27日)发文告指出,当天凌晨2点30分左右,当局通过监控系统发现有可疑男子出没在大士码头附近海域上。他们从一艘无编号的玻璃钢船跳进海里,迅速地游向新加坡海岸线,一步一步地逼近。警察海岸卫队见状立刻做出反应,在裕廊警署、辜加警察团(gurkhacontingent)和特别行动指挥处的协助下,成功逮捕了8名企图非法入境的嫌犯,年龄介于21至55岁。

2023-09-01 阅读 (58) -

新加坡买房可以移民吗(已入籍新加坡)

存款移民,顾名思义:只要存钱,就能获得意向国家的永居身份(绿卡),享受该国除“选举和被选举权”外,几乎所有的公民基本福利。以下是整理的5个市面上主流的存款移民国家,看看哪个更适合您?01葡萄牙存款移民在葡萄牙宣布对存款移民正式关停之前,目前要求的存款金额为150万欧元,相当于约1172万人民币,并且存款需锁定五年期限不得提取。

2023-09-26 阅读 (30) -

新加坡最新移民条件(如何移民新加坡)

新加坡是亚洲经济最发达的国家之一,拥有完善的基础设施配置和一流的教育水平,是近两年很受华人欢迎的移民目的地。而且,新加坡没有移民监,在拿到新加坡身份之后,可以灵活地选择居住地,并且还能享受新加坡身份的一系列福利待遇。那么,如何移民新加坡?本文给大家推荐两个性价比比较高的移民项目,希望能对您有帮助~一、新加坡自雇移民

2023-09-29 阅读 (34) -

瓦努阿图护照移民新加坡(瓦努阿图“新增”背调部门)

2015年5月,瓦努阿图与欧盟签署的免签协定生效,自此“免签欧盟”成为瓦努阿图护照极具吸引力的一大优势。但在2022年初时,欧盟委员会表示瓦努阿图投资入籍项目对欧盟构成了风险,因此将暂停与瓦努阿图的免签协议。自2022年5月4日起,部分暂停禁令开始生效,之后瑞士也效仿欧盟对瓦努阿图实施了部分禁令,到了2022年11月8日,欧盟理事会全面暂停了与瓦努阿图的免签协议。

2023-09-25 阅读 (46) -

新加坡工作签证需要什么条件

由于新加坡是个移民国家,所以针对外国人来新的工作签证种类较多。所有打算在新加坡工作的外国人在开始工作之前必须持有有效的通行证(俗称工作签证)。如果你聘请外国人在新加坡工作,你必须确保他们持有有效的通行证,了解哪种通行证适合、是否符合条件以及如何申请。那么今天我们就来简单了解一下新加坡工作签证的基本分类。

2023-11-17 阅读 (24) -

新加坡华人在中国的活动多吗(正在大量涌入新加坡)

据新加坡联合早报统计,2022年新加坡新加入的21537位公民中,亚洲占比高达37%,其中,中国富豪超500人,且大部分来自于上海,香港,台湾等地区。迈瑞医疗创始人李西廷,冬海集团李小东,海底捞创始人张勇,甚至马云等知名富豪皆位列其中,种种迹象表明,中国富豪疯狂移民新加坡早已势不可挡,那么,新加坡究竟有何魔力,竟吸引中国众多富豪纷至沓来?

2023-12-04 阅读 (35)

热门资讯

-

2023-08-19 阅读 (650)

2023-08-19 阅读 (650) -

2023-10-13 阅读 (317)

2023-10-13 阅读 (317) -

2023-11-01 阅读 (168)

2023-11-01 阅读 (168) -

2023-09-01 阅读 (107)

2023-09-01 阅读 (107) -

2023-09-30 阅读 (92)

2023-09-30 阅读 (92)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (35)

2023-12-30 阅读 (35) -

2023-12-30 阅读 (25)

2023-12-30 阅读 (25) -

2023-12-30 阅读 (16)

2023-12-30 阅读 (16) -

2023-12-30 阅读 (25)

2023-12-30 阅读 (25) -

2023-12-30 阅读 (18)

2023-12-30 阅读 (18)