东欧移民美国区域(为什么美国不允许印第安人民族自决、独立建国)

2017年底,美国时任总统特朗普与马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(elizabeth warren)打了一场口水仗。沃伦宣称她具有美洲原住民血统,特朗普对此表示怀疑,并给她起了个“宝嘉康蒂公主”的绰号。这个绰号是特朗普从动画电影《风中奇缘》中找来的,电影中印第安部落的宝嘉康蒂公主爱上白人探险家,这种俗套的情节无疑掩盖了北美印第安人与美国白人数百年的血海深仇。

动画电影《风中奇缘》截图(右)

实际上,直到今天,印第安人仍然是美国社会中的边缘人,只在关键时刻充当白人显示族裔政治正确的符号,至于他们的真实境遇,并不被美国关心。

回望历史,美洲原住民族群(indigenous peoples of the americas,以下称“印第安人”)是北美大陆早期的主人,最初来到北美大陆的欧洲殖民者若想生存和发展,需要仰仗印第安人的协助与包容。然而,欧洲殖民者强大后,却用血与火将印第安人从主体民族打成少数族裔,居于美国社会边缘,再也无法重现当年纵横驰骋的荣光。这一切的转变是怎样发生的?

盎格鲁-撒克逊新教

熔炉“造人”法

独立战争以来,美国在国家特性问题上一直摇摆不定,其现代民族国家呈现“自由帝国”“自由主义公民国家”“盎格鲁-撒克逊新教国家”三重面相。“自由帝国”强调美国初创时,扎根在北美的殖民者对“母国”英国不平等压迫的抗议,“自由”观念超越了国家认同;“自由主义公民国家”更突出公民个人层面的自由与权利,而非从语言、文化、种族等角度定义国家独特性;“盎格鲁-撒克逊新教国家”则主张盎格鲁-撒克逊新教文化在美国的支配地位,某种程度是在尝试解决或回应前两种观点下造成的“民族认同”困境,尤其是在印第安人与黑人长期以来“个人自由与权利”均遭受不平等的情况下。

21世纪初,美国政治学家塞缪尔·亨廷顿写作了《谁是美国人?》一书。他不安地发现,在说西班牙语的拉美移民不断涌入美国、拉丁裔移民在美国人口中占比不断增加的情况下,美国难以维持自身的民族认同,这反映了保守派学者对当代美国认同问题的焦虑。

▲19世纪中叶,

其实,移民不断涌入的情况在美国历史上一直存在,美国也一直试图对后来者进行同化。19世纪中叶,一种严重的土豆病害在爱尔兰流行,导致了一场大饥荒,不断有人因饥饿丧生。为求得生存,在此后的半个世纪中,大批爱尔兰人前往美国。19世纪后期,以意大利人和波兰人为主的南欧与东欧移民涌入美国。这些人不乏信奉天主教、犹太教者,在某些美国盎格鲁-撒克逊清教徒眼中,他们很可能是天主教教皇改变美国主体信仰的先遣队,要坚决予以打压。电影《纽约黑帮》中所呈现的纽约本土帮与爱尔兰移民帮之间的街头斗殴,以及电影《教父》中表现的对意大利裔移民的排斥,都有历史底本。1891年,新奥尔良的暴徒甚至打着镇压黑手党活动的旗号,私刑处死了数名待审判的在押意大利裔移民。

然而,这种自发式的排除异己行为无法阻挡汹涌的移民潮。为此,20世纪初,一些盎格鲁-撒克逊清教徒中的“有识之士”,主张对来自各国的移民加强“美国化”。福特公司的创始人亨利·福特曾设立福特英文学校(ford english school),通过用英文教授美国的“主流”生活方式来促进移民的文化认同。每期结业时,还会举办富有象征意味的“熔炉”毕业典礼,典礼在市内最大的礼堂举行,礼堂舞台上放着代表移民之船的道具,对面是一个巨大的“熔炉”(实际上是一个道具黑箱)。学员在典礼上穿着本民族服装,背着他们踏上美国土地时所带的行李,走下“船板”,接着“跳进”熔炉后“消失”。随着学校老师搅动长勺道具的象征性表演,学员们变装为西装革履的“美国人”,挥舞着美国国旗从“熔炉”中走出来。这个仪式的含义是,走出这个“熔炉”,无论学员来自哪个国家,从此刻起,他们都成了“美国人”。

讽刺的是,作为北美大陆昔日的主人,没有印第安人接受过这个“熔炉”仪式,等待他们的只有暴力和排挤。

我们不禁会问:骁勇善战的印第安人为何没能守住家园?

“只有死掉的印第安人,

才是好印第安人”

当早期欧洲殖民者在北美大陆登陆时,他们面临着完全陌生的环境。那里的气候与故乡相差甚远,那里的动物物种看起来都那么令人生畏。还没等他们摸索出在新大陆的生存之道,凛冽的寒风便已刮起,殖民者中不断有人在饥寒交迫中丧生。在此情况下,印第安人的帮助对殖民点的建立和发展起了至关重要的作用。印第安人教会他们种植玉米,帮助他们生存下来。一百年后,在向西部进发的过程中,不熟悉环境的白人商人仍需借助印第安人构建的贸易网络来获取货物、拓展贸易。为此,他们中的一些人还娶当地印第安妇女为妻,成为部落的一员,以方便获得紧俏的皮毛等特产。

尽管对印第安人多有倚靠,殖民者却基本不把印第安人当成自身社会的一员。在他们心目中,印第安人是“野蛮”的异族,并不属于“文明”的社会。殖民者与印第安人之间不时爆发的冲突和战争更加剧了所谓的“文明”与“野蛮”的对立。1675-1676年,新英格兰地区殖民者与印第安人之间爆发了“菲利普国王战争”(king philips war),美国学者克里斯汀·德卢西亚直言,针对印第安人的暴力,在塑造新英格兰新英格兰移民的自我认同与团结中发挥了关键作用,而这种塑造也伴随着对印第安人的妖魔化。

▲描绘印第安人残杀白人妇女的画作

到了美国独立战争时期,有一部分印第安人选择与英军结盟。在北美五大湖区域和俄亥俄河流域,6个印第安部落组成“易洛魁联盟”,是一股强大的力量。在北美大陆东部的阿巴拉契亚山南部,切诺基族印第安人也伺机而动,以求将殖民者赶走,令大陆军防不胜防。在被视为美国立国文献之一的《独立宣言》中,杰斐逊称:“那些残酷无情、没有开化的印第安人来杀掠我们边疆的居民。”

1790年和1791年,俄亥俄河流域的印第安部落联军两次击溃进犯的美国军队。在第二次战斗中,超过1000人的美军队伍只有24人幸存。在19世纪初,富有领导力的印第安肖尼族酋长特库姆塞在英国的帮助下,说服各印第安部落建立了一个统一的联盟以对抗美国。

然而,英军在1812年战争(一般指美国第二次独立战争,是美国与英国之间发生于1812至1815年的战争)中未能取胜,这也标志着印第安人失去了外援。特库姆塞酋长本人在战争期间阵亡,被一拥而上的美军士兵分尸剥皮,作为战利品带走。战后谈判时,英国方面要求在美国西部边陲建立印第安政权作为缓冲,被美方断然拒绝。

一直以来,美国使用类似“民族自决”话语为自己摆脱英国的殖民统治建立理论基础和争取道义支持,与此同时,却以印第安人“尚未足够文明”为由,拒绝承认其拥有决定自己命运的权利。美国学者尼尔·约克(neil york)认为,美国革命既是一场争取独立的斗争,又是其成为“帝国”的起点。

1812年战争结束后,摆脱了外部威胁的美国开始大踏步向西扩张,鲸吞印第安人的土地。在北方殖民者向西拓展自耕农经济的同时,高涨的国际棉花价格也驱使南方种植园主向西寻求新的土地。随着有“印第安人杀手”之称的总统安德鲁·杰克逊(andrew jackson)上台,《印第安人迁移法令》出台,西进运动愈加血腥。美国宪法赋予国会以“管理对外贸易、州际贸易及与印第安部落之间的贸易”的权力,这表明当时的美国立法者认为,印第安部落既非“外国”,也非美国“国内”,而是别属另册。

在19世纪30年代初的“切诺基族诉佐治亚州案”和“沃塞斯特族诉佐治亚州案”中,美国大法官基于以上成见界定了印第安人的地位和权利。约翰·马歇尔(john marshall)大法官对上述案件的裁决,标志着崭新的“国内依附族群”理论出炉,成为美国联邦政府长期以来处理印第安人相关事务的圭臬。马歇尔在沃塞斯特族案判词中指出,一个印第安部落对美国来说不是“外国”,而是拥有特定地域和独立主权的“族群”,它与美国的关系,类似“被监护者与监护人”的关系。他还表示,联邦政府可在认为印第安部落“尚不具备管理其财产能力”的情况下,对其土地和其它自然资源提供“监管与保护”,以“确保部落人民的生存和福利”。美国最高法院的这一判决,是把印第安人当成未成年人,听候白人“监护人”的代管、差遣与发落。

直至20世纪专门立法前,美国政府继续通过签订条约和使用武力的方式夺取印第安人的土地。在联邦军队的“护卫”下,印第安部落从原先的家园向更西部的陌生“保留地”迁徙流浪。沿途,他们在忍饥挨饿的同时,还不得不与那些划定的“保留地”上原有的印第安部落武力争夺有限的生存资源。那是美国中西部硝烟弥漫的时代,“整片大地在哭泣”(美国学者彼得·科曾斯语)。

那时,美国军队的主要职责一度是对付印第安人,以杀戮、驱赶为主要手段。通过这一系列操作,印第安人逐渐从强者变成弱者。美国将军菲利普·亨利·谢里登(philip henry sheridan)甚至扬言:“只有死掉的印第安人,才是好印第安人。”美国学者本杰明·曼莱用“种族灭绝”来形容后来的殖民者在加利福尼亚的所作所为。

在西进运动中,殖民者仍需面对几个强有力的印第安部落,科曼奇人便是其中之一。欧洲殖民者带到“新大陆”的马匹曾令印第安人大为惊骇。很快,科曼奇人也习惯了骑马,大平原上遍布的草地为马匹提供了天然的饲料。凭借马所提供的机动性,科曼奇人随着季节的变化与北美野牛群的活动节律,自由改变自己的居所,时而捕获野牛,割取它们的肉与皮毛,用于饮食、织衣与贸易;时而在山谷中休息过冬。电影《与狼共舞》就生动地展现了历史上印第安人狩猎野牛的盛大场景。19世纪中叶,得益于几乎取之不竭的野牛资源,科曼奇人对周边部落有着巨大的影响力,他们所结成的印第安部落联盟成了美国白人与墨西哥人的噩梦,乘着马呼啸而至的科曼奇人是他们最不愿意看到的,美国学者佩卡·哈马莱内甚至称他们建立了一个科曼奇帝国。

▲印有科曼奇印第安人头饰的邮票。摄影/blue moon,

然而,冬季暴雪的频繁光临影响了牧草的生长,限制了科曼奇人的战马数量;同时,为了生存,科曼奇人不得不猎杀更多野牛以获取肉食,再加上白人也大肆捕杀野牛,北美野牛数量锐减。1865年,北美大平原上尚有1000多万头野牛。10年后,该数字下降至不足100万,这也导致科曼奇人的原有生活方式难以为继。他们攻击侵入印第安领地捕杀野牛的白人,却无力对抗日益强大的美国联邦政府。此外,面对持续严寒导致的饥荒,他们甚至杀马为食、自废武功。在这样的形势下,所谓的“科曼奇帝国”江河日下,科曼奇人也黯然退入保留地生活。

从“弱者”到“工具”

随着印第安人逐渐进入保留地定居,战争的硝烟散去。然而,由于可供开拓的“边疆”土地的减少,以及工业化与城市化的发展,19世纪末的美国社会突然怀念起当年西进运动的狂野与它所象征的开拓进取的气概。在美国东部政坛郁郁不得志的西奥多·罗斯福(第26任美国总统)跑到中西部的北达科他州放牧,竟意外重获大众关注,在美国政坛上重新炙手可热,这也让中西部曾被驱赶和杀戮的印第安人重新进入人们的视野。

长期以来,欧洲人认为美国的一切都源自欧洲,没有什么本土文化可言。为了显示自己的独特性、重新发明历史,美国白人把目光投向印第安人。美国人在西进运动中,出现了与工业化的欧洲不同的“牛仔化”倾向,他们将印第安人纳入“美利坚亚当”这一形象的建构之中,利用印第安人在北美大陆上的悠久历史,来暗示“美国精神”同样历史悠久。

1883年,美国退伍兵威廉·科迪曾因在18个月内猎杀了4000头野牛以及与印第安人作战而出名。他以自己先前的经历为蓝本,排演了“狂野西部秀”,不仅在美国境内上演,还作为美国文化的代表前往欧洲巡演,所到之处,座无虚席。

▲“狂野西部秀” 海报

演员们骑着骏马,穿着牛仔服装,顺次从观众面前走过,他们向观众展示射击、赶牛、套马等西部生活的技艺。当然观众最感兴趣的,还是对印第安人战争的舞台重现,他们在这里可以看到围绕着大篷车的枪战,“目睹”美国当年的西部生活。为此,科迪聘请了不少印第安演员,其中包括“坐牛”( sitting bull)酋长。“坐牛”酋长当年是苏族人胡克帕帕(hunkpapa,“徘徊者”)族群的精神领袖,在苏族印第安人抵抗白人失败后,不甘屈服的酋长一度带领族人出走加拿大,直至1881年才被迫返美,以表演印第安人的失败为生(1890年,已经退居保留地的“坐牛”酋长,因为被怀疑要与其支持者逃离保留地,遭到白人警察抓捕,并在抓捕过程中遭枪击身亡)。

▲“坐牛”酋长1883年照片

在四处参与巡演、展示本民族的失败戏码之余,印第安人作为演员也出现在美国国家公园中。在黄石、约塞米蒂、大峡谷、梅萨维德、冰川、落基山等知名美国国家公园中,游客能够发现那种头戴羽毛、用鹿皮来盛装打扮的“真正”的印第安人。国家公园布置的“颇具印第安特色的圆锥形帐篷,野外生起的篝火,印第安雪橇,部落里制作的手工艺品,印第安勇士、女人和小孩……都在提醒着游客,在过去不久的岁月里,这些印第安人的先辈便在这片土地上生活、狩猎”。

在成为被观赏的景观同时,印第安人自身的部落结构也面临解体。早在1787年美国制定宪法时,“未被征税的印第安人”被排除在联邦众议员名额分配的人口计算外,这一情况在美国南北战争后的宪法第十四修正案中再度出现。从中可以看出,美国立法者普遍认为,印第安人并不享有美国公民权,而是从属于所在部落。1880年,一位已脱离部落且在白人社区工作的苏族印第安人上诉至美国最高法院,要求享有公民权。最高法院在判决中指出:印第安人出生于美国主权所辖范围之外,首先是属于部落的;而部落则是非美国的实体,美国政府没有为他们制订归化程序,故印第安人不能自动成为美国公民;而且确定印第安人是否获得“文明开化”,从而有资格享有美国公民的特权和责任,不能根据印第安人自己的判断和选择,而只能由美国来做出决定。

然而,短短几年内,美国政府对待印第安人是否应享有公民权的态度发生了重大转变。1881年,人道主义作家海伦·亨特·杰克逊对7个印第安部落进行实地调查,写成《可耻的世纪》一书,对美国联邦政府的印第安人政策进行强烈谴责,引发了强烈反响。恰逢此时,美国社会也正在进行对新移民的“美国化”运动,社会改革家自然也把目光投向了久居此地却被视为异族的印第安人。改革者们强调,保留地实际上是把印第安人圈了起来,使他们与文明和经济机遇隔离。此类呼声揭露了美国政府先前对待印第安人的残酷态度,不过他们的基本逻辑仍是试图把自己的文明强加于印第安人。

1887年,由马萨诸塞州参议员亨利·道斯提出并获得通过的《道斯法案》正是基于以上设想。该法案授权美国总统解散印第安人保留地,被解散部落所拥有的财产以“托管”之名落入联邦政府手中。原部落的土地被分成若干小块,分给印第安人个体。该法案还规定,印第安人“只要脱离其所在的印第安部落单独生活、适应文明生活习惯,就可以宣布其为美国公民”。此后,美国联邦政府在逐个印第安部落推行该法案。1924年,美国总统约翰·卡尔文·柯立芝签署法案,赋予所有印第安人美国公民权。印第安人经过近200年的血泪抗争,终于获得了他们世代生活在这片土地上的祖辈不知为何物的“美国公民权”。

▲1927年,美国总统柯立芝在白宫外与来访的印第安人合影

一纸公民权,是印第安人融入“美国社会”的通行证吗?受制于有限的社会资源,很多印第安人的生活处于困顿中。20世纪70年代后期,印第安部落的经济状况经由特许的赌博业得到改善。但赌博业的红火很快引来了各州政府的觊觎,他们通过最高法院判决,取得了对某些赌博类别进行规约和管理的权力。在此之前,印第安部落只是美国联邦政府的麻烦;此后,印第安人参与的赌博业,又成了州政府的利益渊薮。换言之,在联邦政府之外,印第安人又多了一重管理者。

从印第安人与美国政府的关系史中可以看出,历史上的印第安人并不见容于美国主流社会,双方爆发过多次惨烈的战争,最终因实力不济败下阵来,居住在美国联邦政府为他们划定的保留地内。此后,美国联邦政府又通过分配部落土地到个人头上和授予印第安人公民权,瓦解了印第安人传统的部落组织。昔日部落已成“盆景”,法律上的公民身份能否带来应许的“经济机遇”,美国印第安人的未来在哪里?

起码我们从历史上了解到的是,印第安人怎么活,全凭早期殖民者和后来的美国政府定义。

美国独立革命所借助的“民族自决”之光,未曾落在印第安人身上。

参考文献:

anne f. hyde: empires, nations and families: a history of the north american west, 1800-1860, university of nebraska press, 2011.

barbara graymont: the iroquois in the american revolution, syracuse university press, 1972.

benjamin madley: an american genocide: the united states and the california indian catastrophe, 1846-1873, yale university press, 2016.

christine m. delucia: memory lands: king philip’s war and the place of violence in the northeast, yale university press, 2018.

colin gordon calloway: the victory with no name : the native american defeat of the first american army colin g. calloway, oxford university press, 2015.

colin g. calloway: the shawnees and the war for america. new york: viking, 2007.

dee brown: bury my heart at wounded knee: an indian history of the american west, holt, rinehart winston, 1970.

gail bederman: manliness and civilization: a cultural history of gender and race in the united states, 1880-1917, university of chicago press,1995.

l.g.moses: wild west shows and the images of american indians, 1883-1933, university of new mexico press, 1996.

margavio a: jerome salomone, bread and respect: the italians of louisiana, chicago: pelican publishing, 2014.

pekka hamalainen, the comanche empire, yale university press, 2008

科林·伍达德:《美利坚的民族:一部北美地区文化史》,社会科学文献出版社,2021。

彼得.科曾斯:《大地之泣:印第安战争始末》,北京大学出版社,2023。

周少青:“美国国家特性的三重面相及当代困境”,《美国研究》2022年第1期。

胡锦山:“试论1887年道斯法案及其作用”,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,1991年第2期。

胡锦山:“《印第安人博彩业管制法》及其对印第安部落地位的影响”,《世界历史》,2013年第3期。

顾元:“论美国印第安部落的自治权——联邦宪制分权的另一种样态”,《比较法研究》,2017年第1期。

高科:“美国国家公园建构与印第安人命运变迁——以黄石国家公园为中心(1872-1930)”,《世界历史》,2016年第2期。

斯文·贝克特:《棉花帝国:一部资本主义全球史》,民主与建设出版社,2019。

王卓,王恩铭:“试论20世纪初的美国化运动”,《历史教学问题》,2019年2月。

相关文章

-

美国移民申请主申请人身故(美国移民惨案部分遇难者国籍确定)

现场图(woai电视台)海外网6月29日电综合美国有线电视新闻网和《得克萨斯论坛报》报道,美国得克萨斯州圣安东尼奥市27日发生一起非法移民死亡事件,截至28日,遇难人数已升至51人。其中部分遇难者的国籍已经确定,包括墨西哥、危地马拉和洪都拉斯等。事故现场(社交平台)其中,46名遇难者死于一辆18轮拖车车厢内,另有5人在医院去世。

2023-10-13 阅读 (25) -

办理美国移民签证流程(想要了解美国移民签证流程)

美国亲属移民申请,如果你选择在美国驻外大使馆或领事馆参加移民面谈。以在中国进行移民面谈为例,一共分为3个阶段:美国移民局——nvc(国家签证中心)——美国驻广州总领事馆。其中各种公证书可以说是贯穿了整个申请流程。总的来说最常见、适用性最广的就是以下三样:出生公证书、结婚公证书和无犯罪公证书,也就是我们常说的“三大公证书”。

2023-10-30 阅读 (26) -

美国技术移民的一般步骤是哪些内容(澳洲技术移民申请流程是什么样的)

近几年,很多人准备通过澳洲技术移民的方法到澳洲生活和工作,这个移民方法有人觉得要求很高,也有很多人轻而易举就可以满足。如果你条件好,资料准备齐全,打分比较高,申请起来很容易。下面分享一下澳洲技术移民签证申请的具体操作方法,还有一些需要注意的事项。一、澳洲技术移民有哪些签证189独立技术移民签证:可以得到永居权,境内外均可申请,分数越高越容易成功。

2023-11-28 阅读 (22) -

没有绿卡怎么去美国当兵(无绿卡如何圆美国参军梦)

1973年,美军狼狈撤出越南后不久,当时的美国总统尼克松便宣布取消义务兵役制,实行全志愿兵役制,即募兵制,美国军方一夜之间成为美国最大的雇主。为了招募兵源,美军各军种会在城市的中心位置设有各军种的招兵中心(armed forces recruiting center),长年招募志愿兵,就像一家公司在各地设有分公司、办事处招募员工一样,各个招兵中心设有专门招募人员,这些人员会负责对接前来咨询的人,为他们讲解流程、标准,协助办理各种手续,这些招募人员跟普通公司的销售人员一样,每招募成功一个人员就会有相应的佣金

2023-10-13 阅读 (30) -

为什么都想移民美国(美国到底有啥好的)

美国成立不过200多年,其顶尖科研人员就有702人之多,科研人员高达五十四万人。这其中的14.7%来自于中国,而美国本土白人只占24%。那同样是泱泱大国,为什么中国乃至全世界的人才都移民美国呢?首先美国重视人才的时间非常早,18世纪中叶经历第一次人才移民,这中间不乏强盗、杀人犯、赌徒类的人,不过这批移民进入美国之后,为美国国本奠定了一定基础,此后在美国南北战争中,美国北方军胜利,同时开启工业强国旅程,19世纪末期的工业生产总值直接跃居世界第二。

2023-09-16 阅读 (41) -

在美国永久居住条件(在美国)

王强是2013年赴美留学的。在众多留学生里,他总觉得自己是个“幸运儿”:毕业后,他就非常幸运地在h-1b的抽签中“上岸”,要知道,当年他身边的留学生中,能找到雇主并且能抽中h-1b的,纯属“凤毛麟角”。这种“优越感”持续了多年,直到一位刚毕业的华人应届生小w进了公司。在闲聊中,王强惊讶地发现,刚入职的小w,薪水竟比已工作了好几年的自己还要高不少!

2023-11-16 阅读 (19) -

美国配偶移民新政策

由于国际文化之间的相互融合,国际婚姻是非常常见的,那如果一方想要去另一方所在的国家结婚甚至居住,不可避免的需要为其配偶申请婚姻签证,而本期小编将为您讲解关于美国婚姻移民的相关事宜,其中包含:申请流程、要求和时间,给那些计划与美国公民或绿卡持有者结婚并移民至美国的人予以参考。一、什么是美国婚姻移民?美国婚姻移民是指外籍人士通过与美国公民或绿卡持有者结婚,并根据相关法律和规定申请获得美国移民身份。

2023-12-07 阅读 (14) -

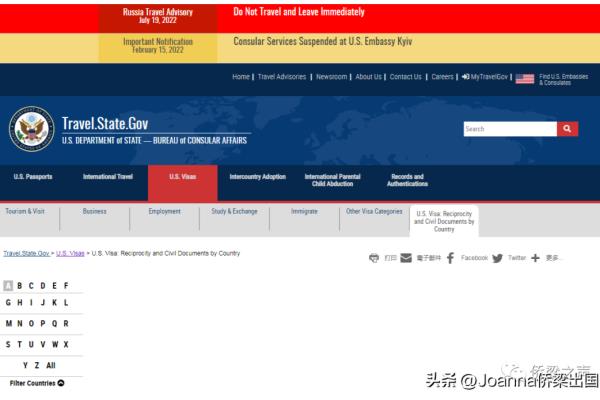

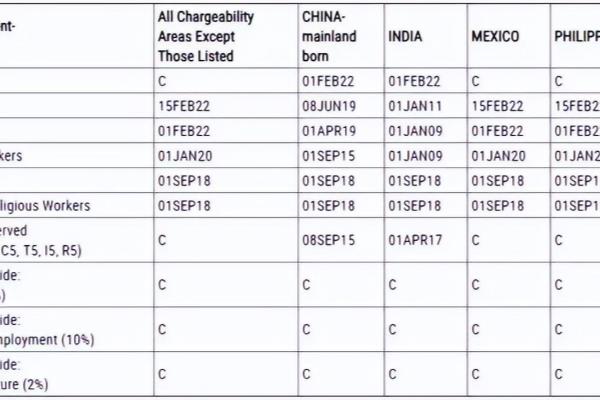

美国最新移民政策实施时间(美国移民最新排期公布)

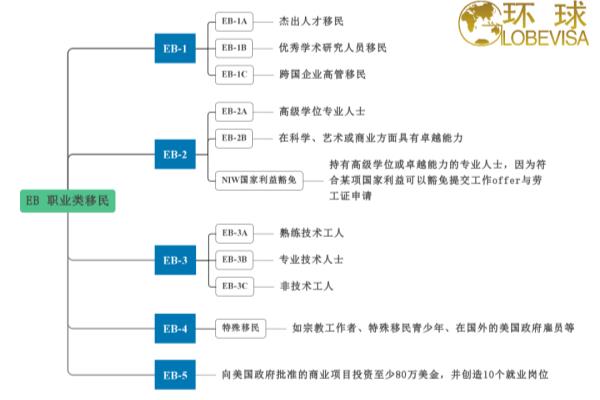

2023年7月绿卡移民排期时间表已经公布。亲属移民方面,f3类美国公民的已婚子女和f4类兄弟姐妹的审批、递件排期都开始前进;f1类的表b递件排期大幅前进了8个月。但职业移民的审批、递件排期,均原地踏步。职业类别全面停滞,eb-5新政继续保持无排期 。具体情况如下:2023年7月职业移民排期表a:最终裁定日

2023-10-07 阅读 (47) -

河北人在美国(美国姑娘)

这是我们讲述的第1814位真人故事“爸爸,我在中国找了一个男朋友,他学历不高,家是农村的,没什么钱。但是他很爱我,我想嫁给他。”美国胖妞安波儿给远在美国的父亲打越洋电话。“能打动我漂亮女儿的芳心,看来这个人的确很好啊!改天让我在视频里跟他聊聊,看看他到底怎么样。”听了老爸这句话,安波儿开心地比了个“欧耶”的动作。

2023-10-02 阅读 (43) -

美国雇主担保移民是什么意思(EB3移民门槛低)

eb3移民项目是很多申请人移民美国的首选项目,不仅申请条件较低,移民费用也较少。然而,有些不正规的机构会利用人们迫切想拿到绿卡的心理,来骗取钱财。这也使得想要移民并且选择此项目的人们非常想要了解怎么防止被骗什么是eb-3移民?美国eb-3移民是美国职业移民方式中的第三优先类别,也叫美国eb-3雇主担保移民,是通过赴美工作的方式移民美国的一种途径。

2023-11-10 阅读 (21)

热门资讯

-

2023-09-14 阅读 (1645)

2023-09-14 阅读 (1645) -

2023-09-11 阅读 (171)

2023-09-11 阅读 (171) -

2023-06-01 阅读 (140)

2023-06-01 阅读 (140) -

如何给美国的房东缴费(【泰国生活干货】如何缴纳水电费、物业费)

2023-10-29 阅读 (139) -

2023-10-10 阅读 (136)

2023-10-10 阅读 (136)

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (78)

2023-12-30 阅读 (78) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (22)

2023-12-30 阅读 (22) -

2023-12-30 阅读 (38)

2023-12-30 阅读 (38) -

2023-12-30 阅读 (37)

2023-12-30 阅读 (37)