长三角哪个城市好(长三角41城)

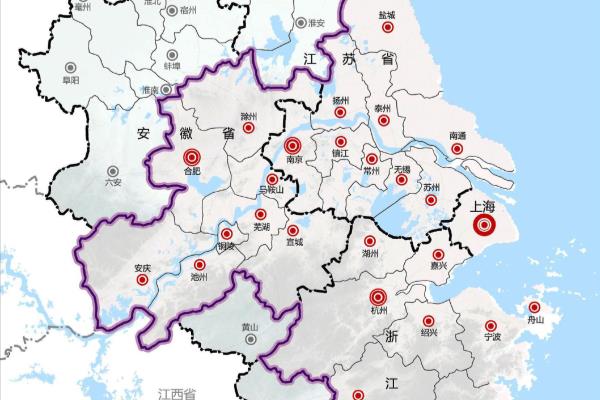

长三角一体化已进入实质合作的3.0阶段,区域协同指数有何进展?

11月7日发布的《长三角一体化发展指数报告(2022)》(下称“报告”)显示,2021年,长三角地区生产总值达27.6万亿元,占我国国内生产总值的24.1%,对国内生产总值增长的贡献达到24.2%。长三角地区人均gdp达到11.74万元,是全国人均gdp的1.45倍。

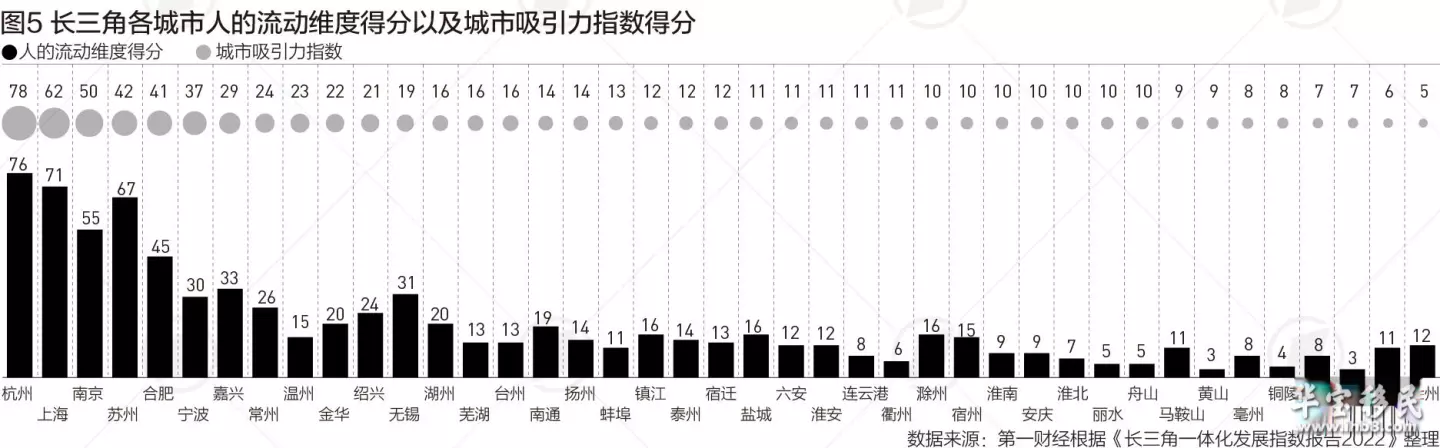

这份由中国经济信息社与中国城市规划设计研究院共同发布的报告,今年新推出了长三角一体化城市指数,围绕人的流动、产业创新、设施联通、民生服务、生态共保五大维度对41个城市做出观察、分析。

“区域一体化发展思考的原点是,经济中心城市要充分发挥都市圈对区域发展的带动作用。全国现在gdp超过万亿元的城市有24个,长三角有8个。从2018年长三角有6个gdp超过万亿元的城市,到现在有8个,城市对区域发展的带动作用进一步增强。”上海市发展改革委副主任、长三角一体化示范区执委会副主任张忠伟说。

杭州综合吸引力最强

报告显示,上海、杭州、南京、苏州、合肥、宁波、无锡等七大核心城市是长三角一体化水平最高的地区,集聚了长三角36%的人口和51%的gdp。从2020年到2021年的增量看,7座城市集聚了长三角60%的人口增量和53%的gdp增量。

长三角地区在人口增长方面仍具有优势,一年时间内继续新增百万余人口。其中,浙江的城市表现尤为亮眼,为长三角贡献了66%的人口增量;杭州在人口和人才两方面均保持领先地位。2020年至2021年间,长三角常住人口新增约126.3万人;其中,浙江省新增人口达83.2万人。杭州、南京、合肥、宁波、苏州等核心城市仍然是区域人口增长的主力;其中,杭州以27万的常住人口增量稳居榜首。

作为城市综合吸引力的表现,常住人口的增长折射出城市对所有人群的吸引力;毕业生的就业选择反映了城市对高素质人群的吸引力。从城市吸引力指数得分看,杭州、上海、南京位列前三;杭州成为长三角最具吸引力的城市。南京人口增量超越苏州。总体看,浙江的城市在城市吸引力方面普遍表现出较强的优势,宁波、嘉兴、温州、绍兴等城市均进入城市吸引力指数前十名。

在就业方面,上海作为一线城市仍然是长三角人才就业生活的第一选择。杭州、苏州、合肥等“新一线城市”的得分提升则最为明显,居2021年人才就业首选度提升前三位。

供应链向核心城市集聚

根据报告,2021年,长三角产业融合分指数上升至222.49点,同比增长5.67%;2012年以来年均复合增长率为6.62%。其中,创新产出维度达到362.27点,同比增长13.7%,是拉动产业融合分指数增长的主要动力。

国家统计局数据显示,2021年,我国rd经费投入强度超过全国平均水平(2.44%)的省份有6个,分别是北京(6.53%)、上海(4.21%)、天津(3.66%)、广东(3.22%)、江苏(2.95%)和浙江(2.94%),6个中长三角就有3个。

中国城市规划设计研究院上海分院首席研究员、规划研究室主任马璇在解读报告时说,城市的创新引领力以及创新链、产业链、供应链的关联规律,反映城市创新带动水平的影响力。

从创新引领方面来说,上海、宁波、南京、杭州四个城市依然是科技创新从0到1突破的主战场,凝聚了90%以上的大科学设施。江苏省城市相对均衡,四个城市跻身第二梯队,浙江着眼于人才培育,高被引学者不断提升,安徽聚焦设施建设,科学仪器、大装置等建设加速。创新链关联指数当中,城市创新链进一步集聚,可以看到在新一轮发展当中,整个长三角技术合同成交额从1.1万亿增长到1.63万亿元,增长近50%,包括城市之间合作论文数也不断增长。

从空间上看,区域内产业协同水平越高,越有利于产业跨区域的承接、转移和合作,进而促进整个产业结构的优化。长三角区域内产业结构相似度整体呈现下降趋势,2021年产业结构和就业结构相似系数分别下降为0.88和0.42,产业分工协作程度持续深化。

“目前长三角供应链呈现向核心城市集聚的特征。上海、南京、苏州、杭州以及南通供应链总量排名前五,合计129378条,占长三角城市面向全国供应链总量的47.8%。其中南通打破核心城市垄断,供应链数量为14798条。”马璇说。

产业分工的相似与差异

上海市科学学研究所统计评价研究室副主任张宓之博士的长三角课题研究也和上述报告指数相符。他对记者说,十年间,长三角三省一市制造业在部分领域的相对集聚度数值较为接近,其产业分工相似度较高;但总体而言,三省一市的产业分工侧重领域具有一定的差异性。

“以江苏、浙江、安徽为参考系,长三角产业分工差异情况波动起伏,产业差异度指数在2016年达到峰值,最低为2013年,总体发展趋势较为平稳。这说明,近年来长三角三省一市制造业分工差异逐步优化。随着长三角协同创新发展的不断深化以及产业链整体向高附加值攀升,长三角创新驱动发展的格局已基本形成。”张宓之说。

长三角在集成电路、生物医药、人工智能和汽车等战略性新兴产业和先进制造业在全国已形成产业优势集群。例如,生物医药产业规模在全国占比约三分之一,近三年获批新药数量在全国占比为70%。人工智能产业规模在全国占比约为三分之一,企业数在全国占比达到30%。

前三季度三省一市经济数据也显示出新动能产业带动明显。

例如,上海三大先导产业制造领域完成工业总产值比去年同期增长11.9%,增速高于全市工业13.4个百分点,工业战略性新兴产业总产值占全市工业42.5%;江苏前三季度装备制造业同比增长7.5%,比上半年加快3.3个百分点;安徽前三季度装备制造业增加值增长12.1%,比上半年加快0.7个百分点;浙江的数字经济核心产业制造业增长12.7%,拉动规模以上工业增长1.8个百分点。

相关文章

-

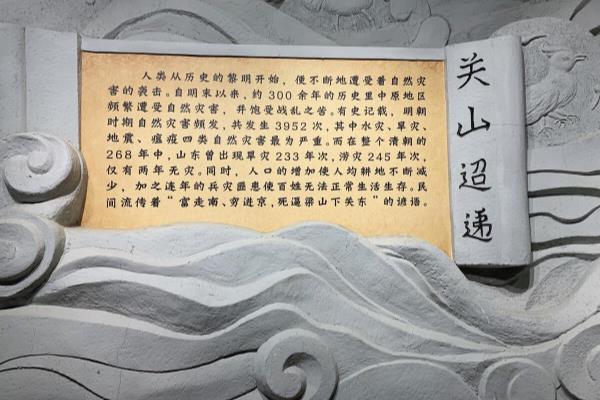

城市移民群体为适应社会文化与生活方式的急剧变迁

研究背景移民是人类历史上长期存在的现象,每一次移民都会带来人口、文化、物质等方面的变化。古代移民则更具有特殊意义,因为它不仅涉及到人类发展中的一段重要历史,也是当今世界多元文化和国际交流的重要源头之一。追溯古代移民的历程能够深化我们对于历史、文化、社会等方面的认识,并有助于更好地理解和处理当今多种族、多文化共存的复杂局面。

2023-10-09 阅读 (23) -

加拿大适合移民的城市有哪些(想要移民加拿大)

为了让新移民们能够轻松选择适合生活工作定居的城市,加拿大统计局基于纵向移民数据库(imdb)中移民报税者的新数据,编制了一份加拿大十个适合移民家庭的城市名单,提供有关加拿大适合移民及其家人居住的城市的充足信息。vancouver harbor view with urban apartment适合新移民和家庭居住的10个城市

2023-12-16 阅读 (21) -

中国第一大移民城市(你所在的城市上榜了吗)

一、深圳说到移民城市,估计大家都会想到深圳,短短几十年,深圳从一个小小渔村,发展到1000多万人口的大都市。二、苏州在2000年的时候,苏州人口只有620万,如今苏州人口突破1300万,多出了近700万人口,成为继深圳之后中国第二大移民城市。三、北京说到移民城市哪能不提北京这座城市呢?北京2000多万人口当中,有多少外来移民可想而知。

2023-10-11 阅读 (95) -

汉中和咸阳哪个城市好(4个城市竞争)

陕西,简称“陕”或“秦”,位于我国内陆腹地,是一个古老而又辉煌的省份。说他古老,并不是随口一说。1964年,在陕西省蓝田县发现的古人类化石,能够证明距今约70万年到115万年前,这里就有古代人类居住。说他辉煌,更是有足够的论据来论证。我国有十大古都,其中西安与咸阳位于陕西省,尤其是西安,更是被称为“十大古都之首”,先后有13个朝代在此定都,其中包括汉代与唐代,我国历史上最强大的两个朝代。

2023-12-08 阅读 (32) -

长三角迁移要多久(长三角一体化跨域协同提速)

今年是长三角一体化上升为国家战略的第四年,三省一市围绕“一体化”和“高质量”跨域协同提速。数据显示,2021年长三角地区gdp在全国占比达到24.1%,研发经费投入在全国占比达到29.8%,进出口总额达到14.1万亿元,占到全国的36.1%,同比2018年增长了27.7%。长三角全域固定资产投资同比增速达到8.1%,高于全国增速3.2个百分点。

2023-10-08 阅读 (58) -

美国新移民登陆地点有哪些城市

速览- 网传图片并非近期拍摄,而是由法新社摄影师guillermo于2018年10月拍摄的,画面显示的是大量洪都拉斯移民在前往墨西哥南部城市圣佩德罗塔帕纳特佩克的途中遇到警察封锁道路,因此停留了数小时。事件背景近日,社交平台流传一张照片,据说是近期在美国和墨西哥边境地区出现的大批移民。明查网传图片实际源自何处?

2023-10-08 阅读 (37) -

广州是移民城市吗(苏州是中国第二大移民城市)

深圳是中国第一大移民城市,但是第二大移民城市是哪里呢?答案不是北京、上海、广州,也许许多人没有想到,它是苏州,苏州外来人口占比远远超过“北上广”。苏州外来人口占比很高,不等于外来的高端人才占比高,为了改变这种局面,苏州的确下了大功夫。2020年5月,苏州人才落户门槛全面放松,在高端人才引进方面,苏州先后出台了30多项政策,张雪峰老师落户苏州自然也得益于相关政策。

2023-10-21 阅读 (32) -

美国华人最集中的城市(现在有多少中国人生活在美国)

中国是世界上人口最多的国家,也是一个历史悠久、文化多元的国家。中国人民在世界各地都有着广泛的影响力和贡献。其中,美国是一个吸引了大量中国移民和留学生的国家。那么,现在有多少中国人生活在美国呢?根据最新的统计数据,我们可以发现一些令人惊讶的事实。美国是一个多元化的国家,拥有来自世界各地的不同种族和文化的人口。

2023-11-06 阅读 (113) -

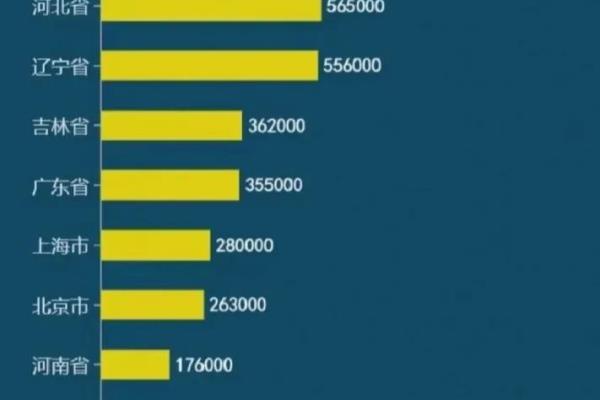

中国移民最多的城市排名(东部省市、南部沿海和京津冀豫移民多)

我去过大半个中国,对中国各地比较了解,中国人在移民的问题上,我总结了一下,喜欢移民的集中在三个片区:一、东部:包括东三省、江浙沪、山东、福建;二、南部沿海广东、广西、海南和广西;三、北京、天津、河南、河北。四川的成都一带追求时尚也较喜欢移民,四川其他的地区移民较少。山西属于华北,部分地方受京津翼影响。

2023-09-14 阅读 (36) -

美移民危机引发纽约城市大混乱(纽约居民)

中国日报网7月27日电 据《纽约邮报》24日报道,纽约的移民危机已经失控!市中心庇护所外人行道上的一个又一个临时搭建的“家庭”、各式各样的争吵不绝于耳、“移民”们懒洋洋地坐在人行道的椅子上抽烟吃饭、他们的小孩肆意走动奔跑、迷你帐篷的出现更是令现状雪上加霜……《纽约邮报》报道截图纽约居民沮丧不已,纷纷表示现在“移民危机”所造成的混乱已经变成一场真正的瘟疫,而且没有任何缓解的迹象。

2023-11-23 阅读 (29)

热门资讯

-

2023-11-01 阅读 (127)

2023-11-01 阅读 (127) -

2023-11-06 阅读 (113)

2023-11-06 阅读 (113) -

2023-10-06 阅读 (105)

2023-10-06 阅读 (105) -

2023-10-11 阅读 (95)

2023-10-11 阅读 (95) -

2023-11-14 阅读 (79)

2023-11-14 阅读 (79)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-29 阅读 (12)

2023-12-29 阅读 (12) -

2023-12-29 阅读 (29)

2023-12-29 阅读 (29) -

2023-12-27 阅读 (19)

2023-12-27 阅读 (19) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-26 阅读 (25)

2023-12-26 阅读 (25)