中国人喜欢在一起吃饭这个传统可以追溯到很久之前

新华网北京3月17日电(袁思陶 伊媛 邢贺扬)随着我国新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转,各行各业的复工复产也正在有序推进。复工复产后该推行哪些健康的生活方式,让我们每个人的生活更安全、更文明、更美好,成为了人们极为关心的话题。最近,“分餐制”再次成为热点话题,引发了社会各界人士的热烈讨论:“古代人分餐吗?”“在中华传统文化的发展过程中,曾广泛实行过‘分餐制’吗?”

带着这些大众关心的问题,新华网文化频道近期特别专访了相关领域的文化专家,请他们梳理中华传统文化发展的历史脉络,解读各个朝代的餐饮习惯,讲讲中国人的饮食文化如何从“分餐制”过渡到“会食制”、最后又为何演变成今日的“合餐制”,并从共同呼吁疫情过后“分餐不分爱”的倡议出发,谈谈全民实施“分餐制”的必要性。

追溯·古代人怎样施行分餐制

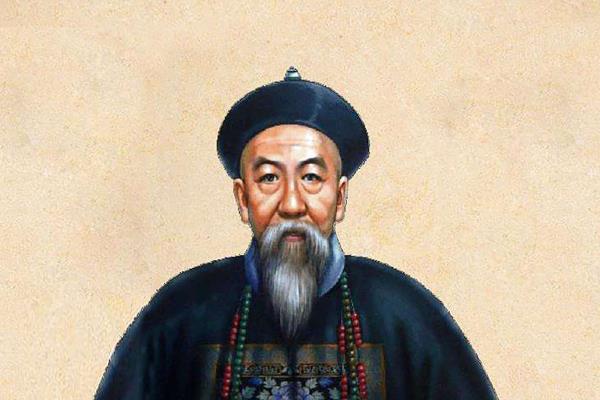

“现代中国人聚会,不论是在家中或是在餐馆,如果是享用中餐,一般都是采用围桌会食的方式,隆重热烈的气氛会深深感染每一个与宴者。这种亲密接触的会食方式,是中国饮食文化的一个重要传统。”中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘开门见山地说,“但,其实这种在一个盘子里共餐的‘会食方式’,历史追溯起来也不过一千多年。比这更古老、更优良的传统是地道的‘分餐方式’。”

让我们跟随中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘、家具烫蜡技艺非遗传承人于鸿雁,一起来追溯古代中国曾实行了至少三千年的分餐制的历史脉络与演变。

古代中国人分餐进食,一般都是席地而坐,面前摆着一张低矮的小食案,案上放着轻巧的食具,重而大的器具直接放在席子外的地上。“在商朝,人类发明了夯土技术,由于夯土技术可以把地面修理平整,于是中国历史上最早的室内家具开始出现了,那就是‘席’。”家具烫蜡技艺非遗传承人于鸿雁指出,“那时候我们席地而坐,在席地上吃饭就叫宴席,最尊贵的位置叫主席,吃完饭叫退席。那时候吃饭跪在席上各吃各的,这就是分餐制。”后世所说的“筵席”中的筵和席,其实都是席子,正是这古老分餐制的一个写照。

《后汉书·逸民传》记隐士梁鸿受业于太学,还乡娶妻孟光,夫妻二人后来转徙吴郡(今苏州),为人帮工。梁鸿每当打工回来,孟光为他准备好食物,并将食案举至额前,捧到丈夫面前,以示敬重。孟光的“举案齐眉”,成了夫妻相敬如宾的千古佳传。

据于鸿雁介绍,故事里面说的“案”,在汉朝是一个类似托盘的器具,就是从青铜器“俎”演变而来的盛放食物的木板。由此可见,在汉时,人们还是施行分餐制,夫妻之间也是各吃各的。又据《汉书·外戚传》说:“许后朝皇太后,亲奉案上食。”因为食案不大不重,一般只限一人使用,所以妇人也能轻而易举。

汉画像砖宴饮图拓本(四川成都)

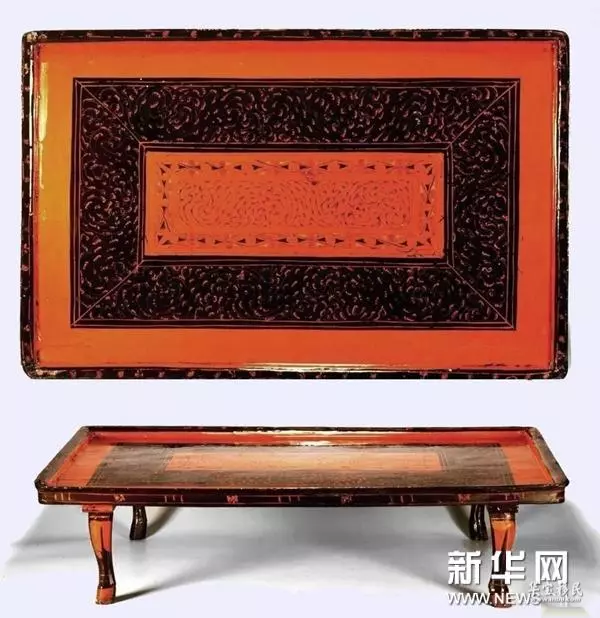

王仁湘指出,在汉墓壁画、画像石和画像砖上,经常可以看到席地而坐、一人一案的宴饮场面,看不到许多人围坐在一起狼吞虎咽的场景。低矮的食案是适应席地而坐的习惯而设计的,从战国到汉代的墓葬中,出土了不少实物,以木料制成的为多,常常饰有漂亮的漆绘图案。汉代承送食物还使用一种案盘,或圆或方,有实物出土,也有画像石描绘出的图像。承托食物的盘如果加上三足或四足,便是案,正如颜师古《急就章》注所说:“无足曰盘,有足曰案,所以陈举食也。”

汉代漆食案(江苏扬州)

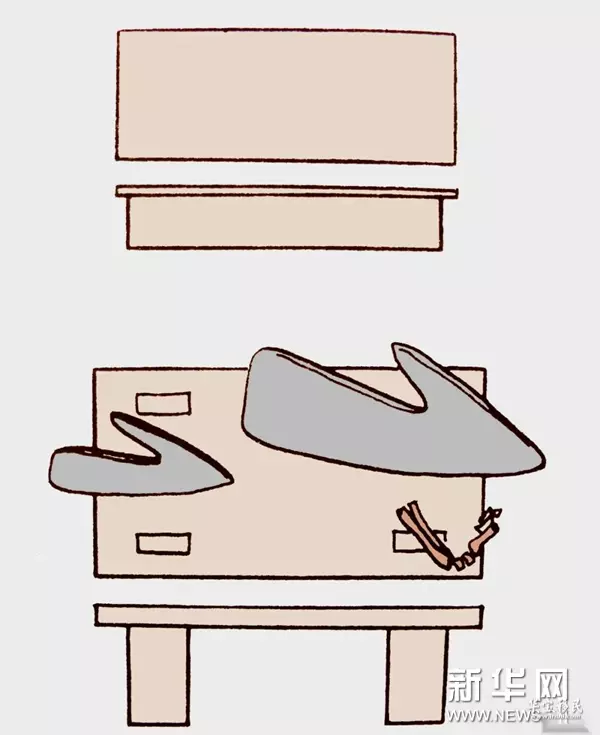

王仁湘进一步介绍说,以小食案进食的方式,至迟在龙山文化时期便已发明。考古已经发掘到公元前2500年时的木案实物,虽然木质已经腐朽,但形迹还相当清晰。在山西襄汾陶寺遗址发现了一些用于饮食的木案,木案平面多为长方形或圆角长方形,长约1米,宽约30厘米上下。案下三面有木条做成的支架,高仅15厘米左右。木案通涂红彩,有的还用白色绘出边框图案。木案出土时都放置在死者棺前,案上还放有酒具多种,有杯、觚和用于温酒的斝。稍小一些的墓,棺前放的不是木案,而是一块长50厘米的厚木板,板上照例也摆上酒器。陶寺还发现了与木案形状相近的木俎,略小于木案,俎上放有石刀、猪排或猪蹄、猪肘,这是我们今天所能见到的最早的一套厨房用具实物,可以想象当时长于烹调的主妇们,操作时一定也坐在地上,木俎最高不过25厘米。汉代厨人仍是以这个方式作业,出土的许多庖厨陶俑全是蹲坐地上,面前摆着低矮的俎案,俎上堆满了生鲜食料。

线绘龙山文化木食案(山西陶寺)

王仁湘表示,陶寺遗址的发现十分重要,它不仅将食案的历史提到了4500年以前,而且也指示了分餐制在古代中国出现的源头,古代分餐制的发展与这种小食案有不可分割的联系,小食案是礼制化的分餐制的产物。在原始氏族公社制社会里,人类遵循一条共同的原则:对财物共同占有,平均分配。在一些开化较晚的原始部族中,可以看到这样的事实:氏族内食物是公有的,食物烹调好了以后,按人数平分,没有饭桌,各人拿到饭食后都是站着或坐着吃。这是最原始的分餐制,与后来等级制森严的文明社会的分餐制虽有本质的区别,但在渊源上考察,恐怕也很难将它们说成是毫不相关的两码事。随着饮食礼仪的逐渐形成,正式的进餐场合不仅有了非常考究的餐具,而且有了摆放餐具的食案,于是一人一案的分餐形式出现了。

这样看,分餐制的历史无疑可上溯到史前时代,它经过了不少于三千年的发展过程。

据王仁湘研究,会食制的诞生则大体是在唐代,发展到具有现代意义的会食制,经历了一个逐渐转变的过程。

“周秦汉晋时代,筵宴上之所以实行分餐制,应用小食案进食是其中一个重要原因。”王仁湘认为,虽不能绝对地说是一个小小的食案阻碍了饮食方式的改变,但如果食案没有改变,饮食方式也不可能会有大的改变。

南唐顾闳中的传世名作《韩熙载夜宴图》

“其实,古代的分餐制转变为会食制,并不是一下子就转变成了现代的这个样子,还有一段过渡时期。这过渡时期的饮食方式,又有一些鲜明的时代特点。在会食成为潮流之后,分餐方式并未完全革除,在某些场合还要偶尔出现。”以南唐画家顾闳中的传世名作《韩熙载夜宴图》为例,王仁湘找出了有关的信息,“《韩熙载夜宴图》为一长卷,夜宴部分绘韩熙载及其他几个贵族子弟,分坐床上和靠背大椅上,欣赏着一位琵琶女的演奏。他们面前摆着几张小桌子,在每人面前都放有完全相同的一份食物,是用八个盘盏盛着的果品和佳肴。碗边还放着包括餐匙和筷子在内的一套进食具,互不混杂。这里表现的不是围绕大桌面的会食场景,还是古老的分餐制,似乎是贵族们怀古心绪的一种显露。其实这也说明了分餐制的传统制约力还是很强的,在会食出现后它还有一定的影响力。”

唐代壁画野宴图(陕西长安)

在晚唐五代之际,表面上场面热烈的会食方式已成潮流,但那只是一种有会食气氛的分餐制。“人们虽然围坐在一起了,但食物还是一人一份,还没有出现后来那样的津液交流的事实。这种以会食为名、分餐为实的饮食方式,是古代分餐制向会食制转变过程中的一个必然发展阶段。”王仁湘说,“到宋代以后,真正的会食,即具有现代意义的会食才出现在餐厅里和饭馆里。”

从魏晋南北朝出现同桌而食,到隋唐出现了过渡餐制——会食制,直到宋代至明清合餐制从出现到完全成熟,延续至今。这样,中国人的饮食文化从“分餐制”过渡到“会食制”,最后演变成今日的“合餐制”。

“当下,当我们现在倡导分餐制时,会遇到传统观念的挑战,也会遇到一些具体的问题。会食制在客观上是促进了中国烹调术的进步的,比如一道菜完完整整上桌,色香味形俱佳,如果分得零七八碎,不大容易让人接受。其实,这也没什么要紧的,丢掉一些传统的东西,意味着有更多的机会创造新的东西。”王仁湘认为,分餐制是历史的产物,会食制也是历史的产物,那种实质为分餐的会食制也是历史的产物。我们今天正在追求的新的进食方式,看来只须按照唐代的模式,排练出—套仿唐式的进食方式就可以了,不必非要从西方去引进。这种分餐制借了会食制固有的条件,既有热烈的气氛,又讲究饮食卫生,而且弘扬了优秀的饮食文化传统。

探索·现代社会如何实现分餐制

“当下的疫情带给了我们深深的思考。这种思考涉及到一个很深刻的问题,我们的饮食制度如何改革?关于此次疫情,在全方位、多层次、立体的思考过程当中,一定要对我们的生活习惯,包括我们的餐饮方式,进行一次深刻的反思。如果暂时做不到,起码要增进全面深层的讨论,从而形成一种合力来推动分餐制的实施。”复旦大学国家文化创新研究中心主任孟建接受新华网文化频道记者采访时说。

“我们现在讲的合餐制,实际上是围餐制。围餐制源于生活习惯,也有人把它上升到传统文化的角度。其实,在北宋之前人们都是分餐制的,只是到了宋代以后,人们才开始用合餐制。主要是生产力的发达带来了生活的富庶,加上餐饮习惯的改变,慢慢就开始形成了合餐。”孟建认为,“合餐制既然已经进入到文化层面,要改变它,就不是太容易,需要在更深的问题上去进行思考。但,并不是不可以改变的。”

“大疫之后,我们的确要对分餐制这个问题进行很多的思考,在一些讨论之后,达到一定的共识,形成一次对科学生活方式的大倡导。新的科学生活方式当中,包括新的科学的饮食方式,分餐制可以作为其中的一个大类别定下来。”孟建建议道。

对此,他进一步提出,要采取不同的细化方案,以令分餐制在更大范围有可行性,并具体推荐了三种方式:

第一种,围桌分餐制。由于中国天人合一的思想,大家不坐在一起,情感的交流、家族的交流都受影响。因此,我们还是可以围着圆桌坐下去,但是坐下后采取分餐。实际上,我们现在接待重要的外宾,大部分都是采取这种分餐制。

第二种,非纯粹的分餐制——公筷制。公筷制虽然没有这么纯粹,但是中国的烹饪审美得以保留的程度比较高。为防止桌子上放两双筷子容易搞混,公筷可以设计要特别一点,容易辨认。

第三种,自助餐式分餐制。这个可作为一种特殊场合的方式,选择的余地也比较大。可以根据不同的客人、不同的活动要求等,采取不同的方式。

孟建相信,分餐制作为科学的饮食方式,在大家讨论的基础上,通过方方面面的协调和努力,可以得到良好的践行。

结语

经由疫情的洗礼,国人的卫生习惯、生活方式,产生了一系列新的变化。面对新的时代要求,人们必将面临观念上的不断更新,更健康科学的新生活方式也将逐渐成为共识。分餐制便是在此背景下,得以被广泛关注和提倡。我们将从传统文化中吸取精华,以适应新的时代规范,“分餐不分爱”把良好的分餐习惯贯穿到人们的日常生活里。

相关文章

-

美国部队有多少中国人(140万美军竟有2万“中国人”)

不久前,我们在美国的军队中看到了一抹黄皮肤的身影。这让我们不禁感到惊讶。美国军队为了扩充自己的军事力量,招揽了大量的雇佣兵,其中也包括很多我们自己的同胞。据统计,美国的军队里有足足两万华人士兵,这个数字令人震惊。这些华人为何要远赴美国成为雇佣兵?如果与我军在战场上相遇,究竟是打还是不打?美国作为世界上唯一的超级大国,其军事实力是相当强大的。

2023-12-17 阅读 (23) -

中国人去越南工作怎么样(工作5年回国买了房)

这是我们讲述的第639位真人的故事我是移民哥,一个在越南工作了5年的90后。5年前,我毕业3个月就选择外派来到越南,和所有刚走出象牙塔的大学生一样,我对自己和未来充满期待,想大展拳脚。可工作以后才知道,大学里英语优秀的我,在工作中连简单的术语都不能准确翻译,让台湾籍领导当场打头,并嘲笑我大学是怎么读的......

2023-10-17 阅读 (23) -

帮中国人打日本人的日本人(日本内战把子弹打光了)

1877年8月的一天,正是初秋时节,阳光恬静,凉风送爽。坐在保定城直隶总督署书房里办公的直隶总督、北洋通商大臣李鸿章感到些许疲倦,起身伸了一个懒腰,走在窗口吹了一阵凉风,精神好了许多。“报!有急电!”当李鸿章正准备坐下来继续处理公文时,一名随从人员匆忙走进书房,迅速行礼后,双手递给李鸿章一份加急电报。

2023-10-19 阅读 (32) -

如果中国人在外国被欺负了怎么办(中方反击)

阅读此文前,诚邀您移民哥移民哥了解到,美韩就定期派遣核潜艇巡逻韩国周边海域、成立美韩核磋商小组以及加强美韩两国训练等问题达成了协议。对于韩国来说,面对朝鲜的核武器威胁,终于有了一些底气和安全感,尹锡悦使尽浑身解数为了取得美国的信任也终于取得了成功。而美国也这样不费吹灰之力就获得了在韩布置战略性武器的机会,这比北约在俄方面的推进更有成效。

2023-09-24 阅读 (38) -

中国人在美国干什么工作(当药剂师年薪10万美金)

我在美国21年,当药剂师年薪10万美金,却始终融不进当地文化圈层*我是移民哥,现在在一家大型医院工作,年薪10万美金。听起来很不错吧?但是你知道吗?我却始终感觉自己是一个局外人,无法融入美国的文化和社会。这是为什么呢?让我来告诉你我的故事吧。我出生在中国的一个小城市,父母都是医生。从小我就对医学很感兴趣,也很喜欢学习。

2023-11-23 阅读 (20) -

中国人在韩国生活久了会变样嘛(作为发达国家)

在2023年1月8日的《韩国时报》中称,经过统计厅数据显示,2022年韩国65岁以上的老年人占总人口的17.5%,该占比到2025年时将超过20%,这也意味着韩国从2025年开始将进入超级老龄社会。经过系统模拟后续推测,2044年这一占比上升至36.7%,韩国将超越日本(36.5%)成为世界上老龄化程度最高的国家,更令韩国人感到震惊的是,

2023-12-02 阅读 (21) -

中国人在美国生孩子 属于国籍吗

中国父母在美国生的孩子,首先孩子肯定是美国人,其次,孩子可能是中国人也可能不是。有两种情况,父母有绿卡就不是中国人,父母没有绿卡,就是中国人,18岁之前即是美国人又是中国人。1. 永远是美国人。根据美国法律,在美国领土出生的孩子自然是美国公民,国籍依据就是美国出生证,用美国医院开具的出生证就可以向美国国务院(sectery of state) 申请美国护照,每五年换一次。

2023-10-12 阅读 (34) -

7个中国人在津巴布韦工作(在津中国人现状)

目前统计有1万左右的中国人居住在津巴布韦,主要居住在哈拉雷、布拉瓦约、奎鲁、奎奎等城市。有100多家中资企业,中资企业员工大约有6000人左右。在津巴布韦规模比较大的中国企业目前有30多家, 在津巴布韦中资企业的经营范围涉及矿业、农业、种植烟草、通讯、工程承包、钢铁、建材、水泥等生产行业。目前大概有200多家中国企业在津巴布韦注册经营。

2023-09-24 阅读 (49) -

中国人在澳洲打工安全吗(中国男子被骗至澳洲当“奴隶”)

根据报道,中国男子齐勇戈(音译yongge qi,英文名henry)持有留学生签证被欺骗至澳大利亚。他原本以为可以享受承诺的免费食宿、机票和优厚的薪资待遇,但事实却是他被当作了廉价劳动力。他被迫在一家工厂每周工作7天,每天工作12个小时,负责着两三个人的工作量,而时薪却只有5澳元(约合人民币24元)。

2023-11-05 阅读 (21) -

中国人在非洲知乎(非洲友人回答获得高赞)

众所周知,中国援非力度很大。不仅在非洲援助修建公路、铁路、港口、机场等基础设施,还给非洲提供贷款、赠款和投资,支持非洲国家发展经济;并且向非洲提供医疗援助,包括提供药品和医疗设备、派遣医疗专家等。这些援助加强中非友好关系,促进了双方的合作和交流。另一方面,这些援助也改善了非洲的基础设施、经济发展等,总之影响很大。

2023-10-28 阅读 (31)

热门资讯

-

2023-12-07 阅读 (343)

2023-12-07 阅读 (343) -

2023-11-13 阅读 (319)

2023-11-13 阅读 (319) -

2023-10-23 阅读 (231)

2023-10-23 阅读 (231) -

2023-11-07 阅读 (196)

2023-11-07 阅读 (196) -

2023-10-18 阅读 (196)

2023-10-18 阅读 (196)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (62)

2023-12-30 阅读 (62) -

2023-12-30 阅读 (29)

2023-12-30 阅读 (29) -

2023-12-30 阅读 (26)

2023-12-30 阅读 (26) -

2023-12-30 阅读 (24)

2023-12-30 阅读 (24) -

2023-12-30 阅读 (24)

2023-12-30 阅读 (24)