好多中国人在非洲干什么(非洲就是挣钱天堂”)

60年前,张友明一行13人来到非洲国家阿尔及利亚,开展医疗援助工作,那是中国向非洲派出的第一支医疗队。

这60年来,湘雅二医院医院累计派出25批共60人赴塞拉利昂、津巴布韦以及阿尔及利亚开展援助工作,是湖南省参加援非工作最早、派出人数最多的三甲医院之一。

开拓:在最艰苦的地方救死扶伤

1963年,中国第一批援非医疗队赴阿开展援助,从北京、上海、湖南、湖北等地遴选了13名医疗队员,张友明作为妇产科专家,就是其中一员。

如今已90岁高龄的她,当年还只有30岁,刚刚晋升主治医师不久。当年5月,她作为援非的“开荒医生”,在两年半的时间里,成功实施了上千台手术,帮助很多非洲孩子平安来到世界,被当地女性称为“最信任的人”。

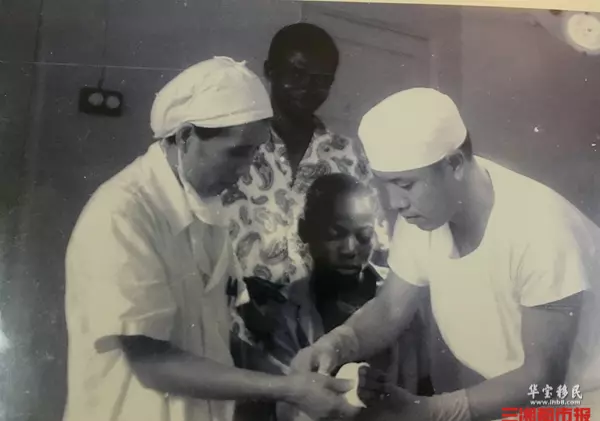

85岁的骨科教授李贺君翻开厚厚的相册,用指尖抚摸着队员的合影,喃喃说道:“当时的弗里敦市,终年蚊虫滋生,疟疾肆虐,与糟糕环境相对应的,是十分稀缺的医疗设备和人才。当时,塞拉利昂医护人员只有几十人。”

这位老教授还清晰记得,在短时间内,医疗队们迅速将我国援建的全套医疗设备安装,包括手术室改建、手术床的安装、消毒准备等基础性工作。

两年零四个月的时间里,医疗队员们接诊的病人来自塞国各地,甚至还有来自邻国的病人。每当看到门诊台前那挤满的人群中,无数双眼睛满含对健康的渴求和对医生充满敬意,让李贺君和他的队友们感到一份职业的神圣和自豪。

坚守:“那份尊重和感谢,不只是对我,更是对我的祖国”

思念,是几乎所有援非队员必经的“心灵大考”。援非队员们却将这份“思念”,化作工作的动力。

“每天看到医院门口伫立的国旗,顿感肩上的责任。”55岁超声诊断科的彭清海是中国(湖南)第22批援塞拉利昂医疗队年龄最大的一名队员。作为“老大哥”,他也时常与队友谈心,还细心地统计了队友生日组织集体庆生,将医疗队营造凝聚出了“家”的温馨。

2012年10月1日,泌尿外科李益坚、骨科周政作为湖南第12批援津巴布韦医疗队队员,来到津巴布韦mutare市的一个偏远地区,顶着烈日,为当地300多名居民送医送药。

当得知当天是中国的国庆节时,当地官员和在场的群众一起唱起了生日快乐歌。“他们有节奏地喊着‘西努瓦、西努瓦’。我的眼泪突然就流了下来,我听得懂,他们是在喊‘中国、中国’。我知道,那份尊重和感谢,不只是对我,更是对我的祖国。”周政至今回忆起那份尊重,都心潮澎湃。

在一代代医务人员的接续努力下,越来越多的患者慕名来到中国医疗队所在的医院,并康复出院。据不完全统计,湘雅二医院援非的医务人员中,医务人员在非洲医治了几十万名患者。在这里,他们是最受欢迎的人。

因“光明行”创新项目4次赴非的眼科教授李芸,至今记得一幕这样的画面:“他们在看到我的那一刹那,有的会对着我大笑、舞蹈,有的会对我竖起大拇指,有的会使劲和我握手,还有的站起来和我拥抱。”

使命:共抗疫情,共建人类命运共同体

2020年,新冠疫情全球暴发。3月31日,塞拉利昂出现首例新冠肺炎确诊病例,中塞友好医院又作为塞国主要定点收治医院。彼时湘雅二医院罗开忠、朱斌、杨卉、卢盛四位正在非洲,罗开忠是感染科医生,卢盛是感染科护士。原计划6月结束任务回国他们,也与队友共同决定延期回国,坚守塞国的抗疫一线。

疫情期间,兼顾个人防护的同时,罗开忠和卢盛带头开展防护培训、收治病人、指导民众正确对待疫情,消除恐慌。截至回国之前,中塞友好医院共收治新冠肺炎确诊患者77人,治愈72人,其中还包括当地3名年龄最小的新冠肺炎患儿。

与此同时,感染科副教授王文龙作为中国(湖南)抗疫医疗专家组成员在非洲大陆驰行3600公里,走访72家机构和单位。“我们深入隔离病房与临床医务人员讨论病例,向当地民众普及预防知识,向政府高层建言献策、答疑解惑,提交了《新冠肺炎疫情防控国家建议书》。”王文龙说,“新冠防控重点在防,医护人员的自我防护尤为重要,我把这个观念传递给了非洲的医护人员,很值得。”

不仅全力以赴救治患者,医务人员也是国家“春苗计划”的志愿者,为海外的侨胞接种新冠疫苗。“共免费接种国产新冠疫苗约3600余剂次。”中国(湖南)第22批援塞拉利昂医疗队队员、放射科刘欢介绍,古巴驻塞拉利昂大使夫妇也对国产疫苗青睐有加,亲自前往中-塞友好医院接种。

造福:授人以渔,留下带不走的医疗队

2016年2月和6月,湖南省向塞拉利昂分两批派遣了20名医务人员作为中国(湖南)第十八批援塞医疗队,其中8位都来自湘雅二医院。湘雅二医院血液净化中心高级临床工程师滕朝宇任队长同时兼任中塞友好医院中方院长,参与医院事务管理,协助塞方改进管理、创立特色科室,希望把这所医院建成“西非最好的医院”。

授人以鱼不如授人以渔。 滕朝宇和队友们都意识到,在这里,他们存在的最大价值,不仅在于完成了多少例高难手术,而更在于提升了当地的医疗水平。教学演示、手术带教、技能培训……医疗队先后开展了30多次授课等一系列形式多样的“传、帮、带”医疗教学工作,覆盖500多人,培训了40多名合格的医务人员,基本上都能够独当一面。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。60年来,一代又一代援非医疗队员通过临床诊疗、防病防疫、药械捐赠、培训带教等方式,为非洲留下带不走的医疗队。

相关文章

-

中国人在国外境遇为题材的电影(看看这部电影就懂了)

同好们 大家好 华语有佳作 我是数根朽木移民海外是现在许多人会考虑的一件事情不管是为了教育资源 又或者是社会福利在全球一体化的今天 人才同样也处于高度的流动性不过相比于现在人们对于移民的日趋理性化上个世纪时 却有着无数让人听后心痛的移民故事在这中间 有的人会选择嫁给一个不相爱的人去获取身份还有的人甚至会让自己的另一半去嫁给别人

2023-11-18 阅读 (25) -

中国人在西班牙定居条件(西班牙,中国人的新家园)

在西班牙准备长居的朋友,都将会有一张居留卡。这张带有个人信息,照片和一串外国人号码的小卡片就是本人在西班牙拥有合法居留的证明,受到西班牙移民局规范管理并且获得相应的外国人权利。根据来西班牙的途径和目的的不同,居留卡的类型也不一样,权利也有差别。比如持有学生居留的朋友可以在规定期限内在西班牙完成学业但是不能够自由工作(符合一定条件的人允许申请打工许可),持有老板居留的人可以在西班牙开公司但是不能为别人打工。

2023-10-01 阅读 (31) -

中国人在巴西做什么生意(30岁在巴西买房)

这是我们讲述的第452位真人的故事我是移民哥,广东江门人。家庭原因从小想远走高飞,却没想到会在巴西安了家。初中辍学,我开始四处打工,从做厂妹开始艰难挣扎。25岁,我卖掉首饰艰难创业。然而,生活并没有将我打倒。在异国他乡多亏中国人鼎力相助,寻得良人一起打拼,在30岁时在巴西买了房,有了稳定的事业。然而,疫情袭来让一切清零,2次感染新冠只能自生自灭。

2023-11-16 阅读 (27) -

中国人在美国都做什么(那些在美国的华人都在做什么)

向往美国的生活,就要能耐得住在美国的苦,排除超富有的富人阶级,大部分移民成功的华人依旧面临着工作的难题。那么,他们都在做什么样的工作呢?洛杉矶华人网报道,2014年,据美国主要媒体公布的数据显示,在美的华裔移民中,有80.4%都集中在私人企业,属打工族。统计数据显示,在美国的华裔移民中,有13.2%的美国华人在政府机构或是由政府支付薪水的机构就业,6.1%的美国华人自己开业当老板,但二者比例皆低于美国平均水平。

2023-10-03 阅读 (26) -

取得韩国国籍后中国人(韩国国籍,中国人如何取得)

北京时间3月6日,韩国媒体报道,韩国奥运金牌获得者林孝俊已经在昨日收到了中国护照,并且前往了中国,即将参加中国短道速滑国家队训练。而且,林孝俊有望作为中国国家队代表参加明年的冬奥会。很多网友甚至冰迷或许还是一头雾水,我们看看,林孝俊是怎么突然从韩国人变成中国人的。收获奥运冠军,林孝俊风光无限2018年的冬奥会,林孝俊一飞冲天,他在短道速滑男子1500米项目中,获得了冠军,成为了韩国的奥运冠军。

2023-11-02 阅读 (19) -

中国人在马尼拉好生活吗知乎(我独自一人在马尼拉待了一周)

2019年底我独自一人在菲律宾的首都马尼拉待了一周,发现这里并不像网上传的脏乱差且危险,而是一座发展不错且热心人也不少的大都市,重点是消费也很低,国内售卖30+一杯的星巴克,在这里只需要十几块,真的让我惊掉了下巴。我到马尼拉之前没有看旅游攻略,直接是随心而玩,比如想购物就去亚洲购物中心,想看日落就去马尼拉湾或者亚洲购物中心旁边的摩天轮,想看建筑了解当地历史就去老城区和圣奥古斯丁教堂,想体验当地人周末的休闲时光就去黎刹公园或当地人举办的集市。

2023-09-28 阅读 (30) -

中国公民在非洲遇害数量(中国公民在刚果)

中国公民在刚果(金)遭袭遇害和绑架,幕后真凶是谁?话题——非洲将成为美中博弈热区据环球网转载俄罗斯卫星通讯社、路透社等外媒消息,2名中国公民在刚果民主共和国东北部一家采矿营地24日遭遇的武装袭击事件中丧身。而在上周刚刚发生了此类袭击事件,在刚果(金)的中国矿业公司5名中国公民在袭击事件中被绑架。刚果(金)军方发言人25日证实了上述消息,当地一名负责人和民间组织人士也证实这次袭击中有2名中国人死亡,并称有8名中国人失踪。

2023-11-19 阅读 (19) -

中国人在国外出生的婴儿怎么上中国户口(在美国出生的宝宝回国怎么上户口)

现在国门放开了,很多宝妈会选择赴美生子,那么在美国出生的宝宝回国能上户口吗?如果能需要准备哪些资料呢?需要注意什么呢?今天跟着飞姐一起来了解下吧!首先,在美国出生的宝宝回国后是可以上中国户口的,这点不用担心,至于需要准备的资料主要有以下几种:1、美宝出生纸一般情况下,美宝出生2-3天就可以拿到出生纸,拿到后需要到中国驻美大使馆办理领事认证,回国使用才能被认可。

2023-11-22 阅读 (33) -

中国人在三亚开什么餐厅最好(让人惊艳的海鲜大餐)

三亚美食探店,让人惊艳的海鲜大餐引言:三亚,这个位于中国南海滨的热带天堂,不仅以其迷人的海滩和青翠的椰林闻名,还以其多样化的美食文化吸引着无数游客。而在三亚,海鲜美食更是备受瞩目,各类鲜美的海鲜佳肴让人流连忘返。今天,我将带您一同探店,品尝三亚那些令人惊艳的海鲜大餐,让我们开始这趟味蕾的旅程吧!第一站:渔人码头,品味海洋的馈赠

2023-10-17 阅读 (31) -

中国人在非洲犯罪怎么处理最好(中国大妈在非洲被判刑15年)

2019年2月20日,一场中国外交部举行的例行答记者问活动正在有序进行,数位外国记者各自针对比较关注的问题进行了提问,时任外交部发言人耿爽也一一进行了回应和解答。就在发布会接近尾声的时候,一名外籍记者的提问却一瞬间吸引了所有人的注意,只见这名外籍记者问到:“近日,一名中国籍商人被非洲坦桑尼亚法院判处了15年监禁,请问中国对此事如何处理?

2023-10-11 阅读 (31)

热门资讯

-

2023-12-07 阅读 (341)

2023-12-07 阅读 (341) -

2023-11-13 阅读 (318)

2023-11-13 阅读 (318) -

2023-10-23 阅读 (230)

2023-10-23 阅读 (230) -

2023-10-18 阅读 (194)

2023-10-18 阅读 (194) -

2023-11-07 阅读 (193)

2023-11-07 阅读 (193)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (60)

2023-12-30 阅读 (60) -

2023-12-30 阅读 (28)

2023-12-30 阅读 (28) -

2023-12-30 阅读 (22)

2023-12-30 阅读 (22) -

2023-12-30 阅读 (22)

2023-12-30 阅读 (22) -

2023-12-30 阅读 (21)

2023-12-30 阅读 (21)