瓦屑坝在江西哪个县(探寻鄱阳县的瓦屑坝移民传奇)

资料整理:天下达观

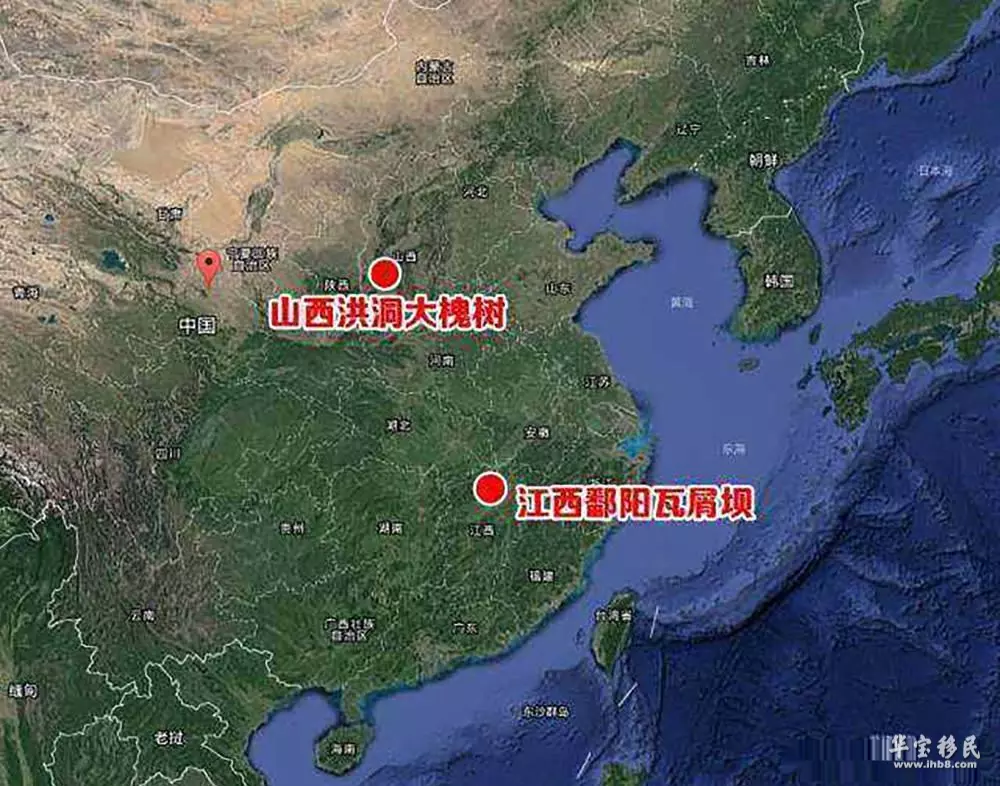

瓦屑坝位于江西省鄱阳县莲湖乡,鄱阳湖畔的一个古老渡口,古陶遗址,湖边今存有大量的瓦屑,瓦屑坝就此得名。

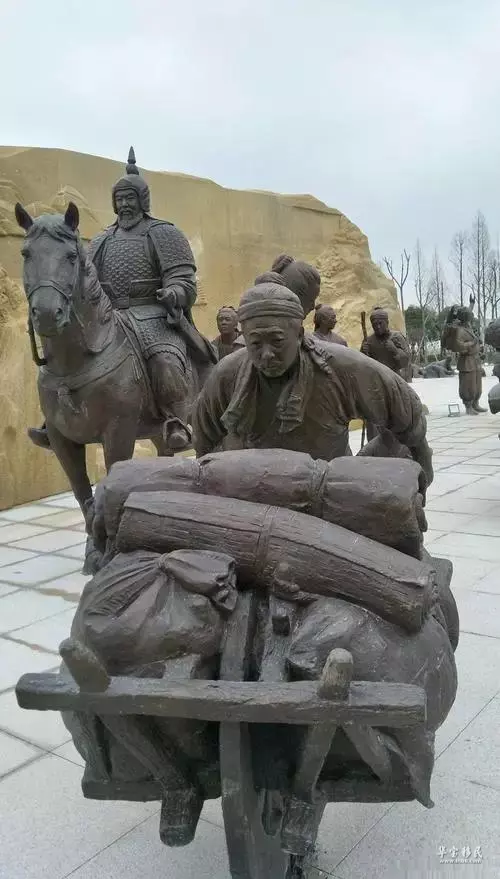

瓦屑坝是明初江右民系移民皖鄂两省的集散中心,政府官兵将被安排移民的对象聚集到瓦屑坝,然后上船遣送到安庆府等目的地。

移民后代随着传说的递减,逐渐淡忘了具体祖居地,将记忆的思路定格于“瓦屑坝”,似乎“瓦屑坝”成了原居地,这是一种思乡情结的归宿。

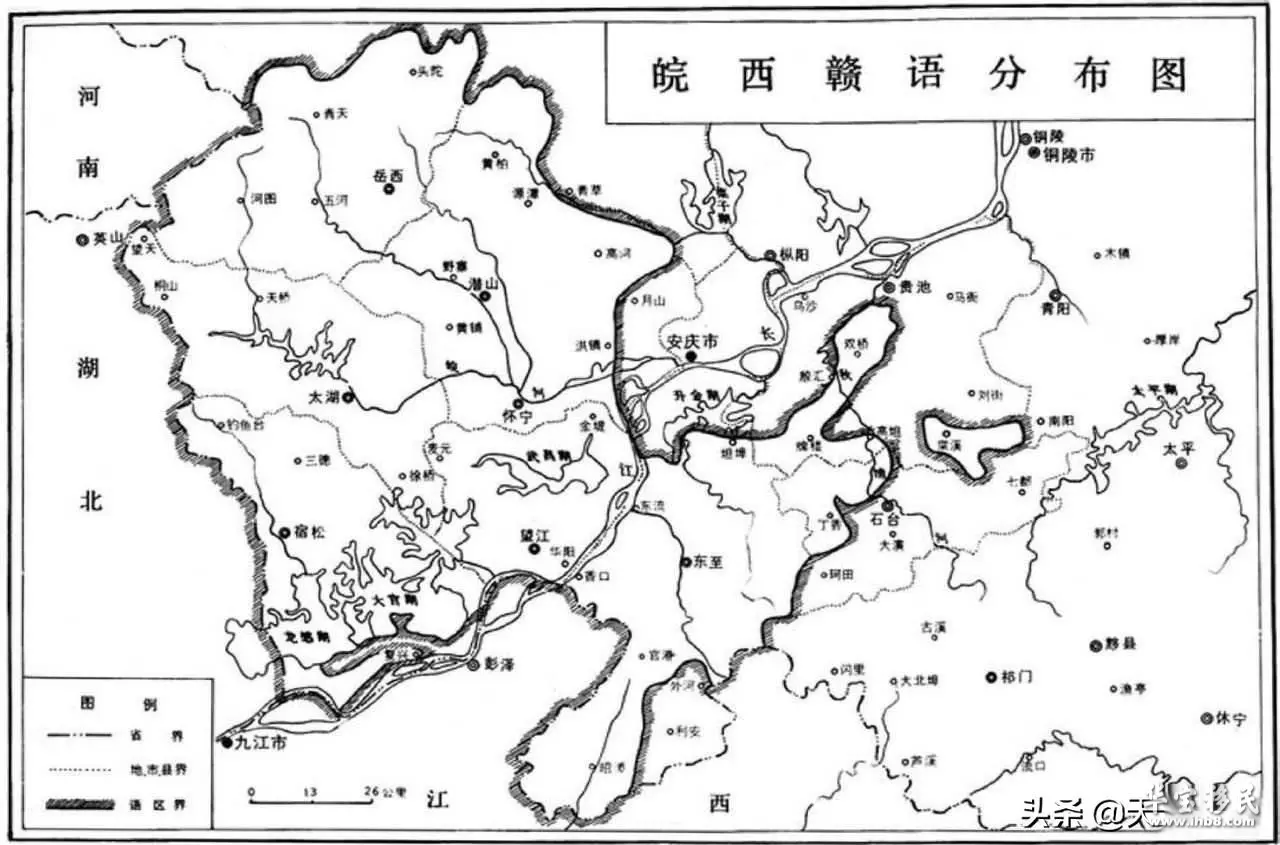

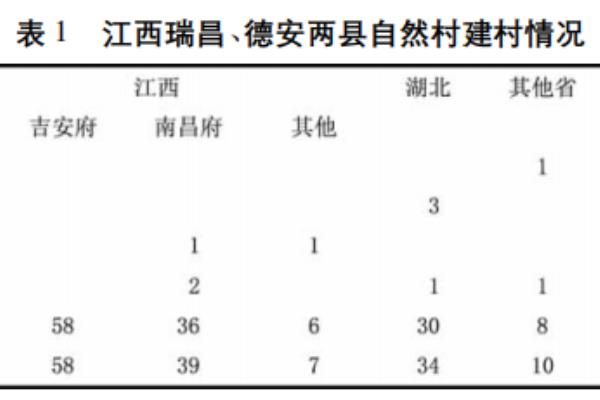

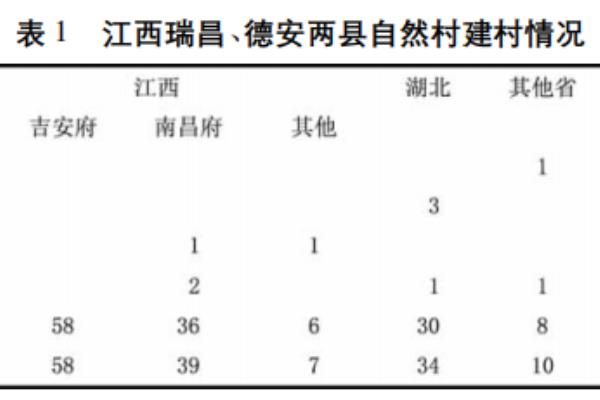

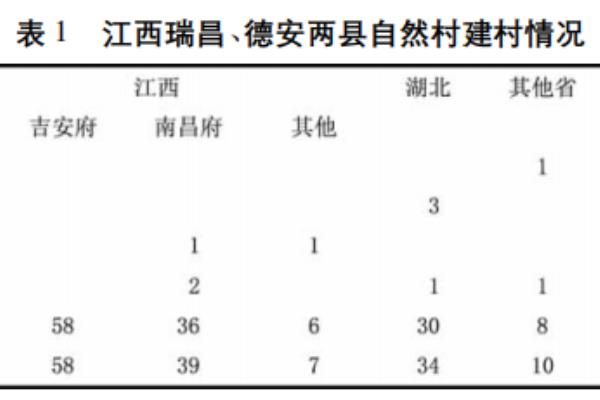

实际上瓦屑坝移民原居地分布在江西饶州(鄱阳)、九江两府各县。

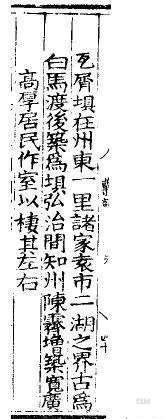

瓦屑坝是鄱阳县莲湖乡的一个自然村,北宁乐史所著《太平寰宇记》在“鄱阳县”下载:“莲荷山在县西四十里彭蠡湖中,望如荷叶浮水面”。

六百余年前,饶州三十万移民从鄱阳县莲湖乡瓦屑垻出发迁涉到湖北、安徽,

莲湖乡瓦屑垻成为明初我国两大移民集散地之一。

莲湖乡瓦屑垻记录着大移民的历史。

1368年,朱元璋建立了大明王朝。

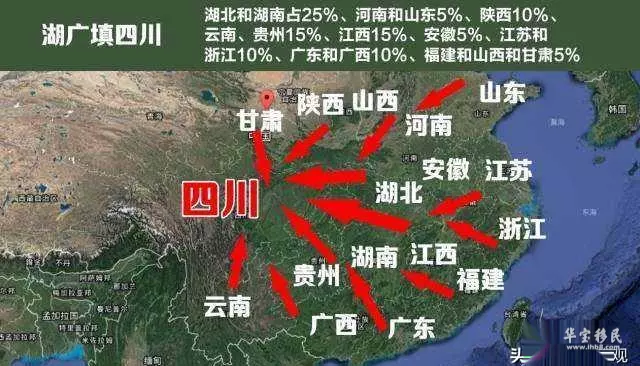

大量移民从江西美丽的鄱阳湖畔一个叫瓦屑坝的地方迁移到安徽、湖北、河南等地。

瓦屑坝,在很多家庭的族谱中有"江西瓦屑坝"、"鄱阳瓦屑坝"、"鄱阳桃花渡瓦屑坝"、"瓦屑坝叶家村金鸡岭"等不同的写法。

"瓦屑坝"的"屑"字在写法上千差万别:如瓦西坝、瓦砌坝、瓦基坝、瓦家坝、瓦集坝、瓦渣坝等。

明初移民

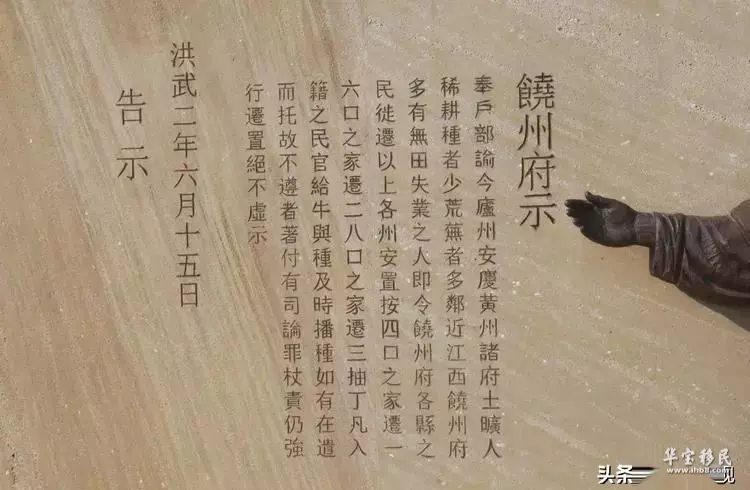

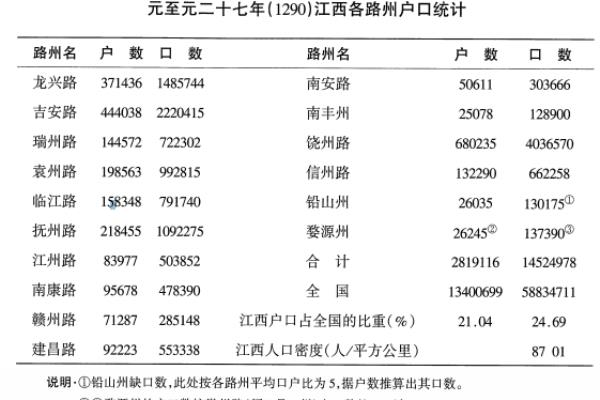

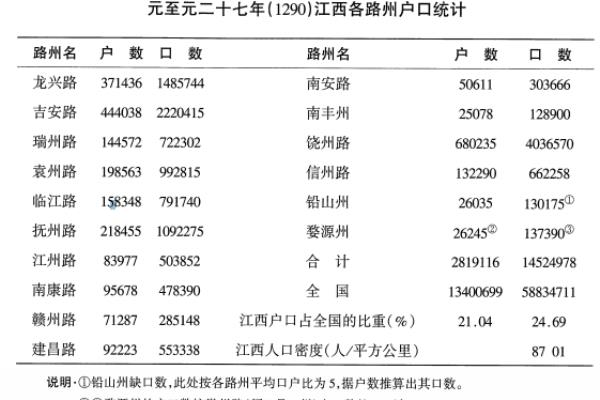

葛剑雄认为自元至正十一年(1351年)彭莹玉、邹普胜、徐寿辉在湖北蕲(qí)州、黄州一带起义,徐寿辉及其部将赵普胜与陈友谅多次率兵沿江而下攻安庆及周围各县,战乱长达13年之久,人口锐减,土地大片荒芜,江西饶州一带受战乱较少,人多地少,明初朝廷鼓励向江淮及其他人口稀少地区移民。

明朝朝廷命令迁饶州民众填实安徽、湖北等地。

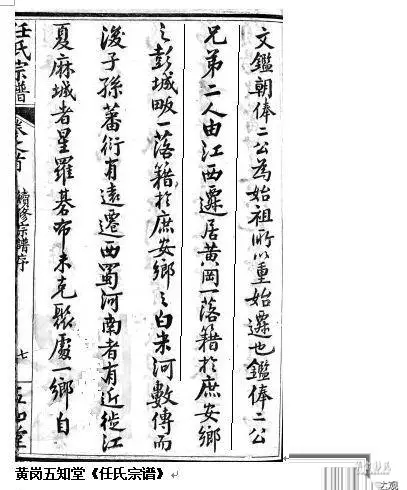

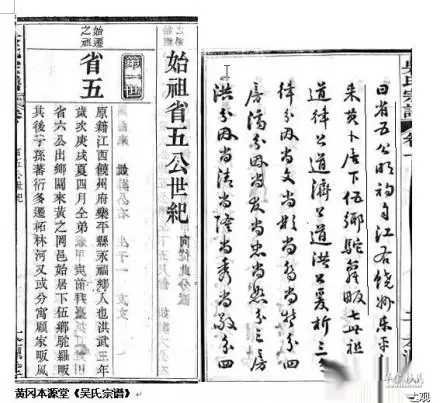

家谱记载

瓦屑坝后人移民湖北的家谱

大冶《余氏宗谱》:“一世祖捻,南宋人,世居江西南昌县瓦屑坝。第三世壁胜生荣叔、荣英。荣英自江西徒居湖北大冶。”

黄陂《谢氏族谱》:“谢伯六于洪武七年(1374年)自江西南昌府丰城县筷子巷瓦屑墩迁黄陂西南乡共木岗。”

爱莲堂《冈邑月峰周氏宗谱》:“始祖鼎三公于洪武二年由饶州府乐平县瓦屑坝迁黄冈。”

黄冈敦伦堂《喻氏宗谱》:“始祖省一公籍乐平县,洪武七年奉旨迁黄冈下伍乡。”

黄冈孝友堂 《张氏宗谱·永宁菴叙》:“本族由饶州府乐平县瓦屑坝迁黄冈。”

黄冈同庆堂《张氏宗谱》宜堂公草谱序:“始祖世雄公于明洪武二年自饶州府乐平县地名瓦屑坝来楚入籍。”

黄冈三槐堂《王杨宗谱》:“南宋时因兵乱由山东迁江西省南昌县瓦屑坝,元末再迁黄冈团风镇。”

黄冈德星堂《义门陈氏宗谱》:“迁黄始祖仁杰公由饶州府乐平县地名瓦屑坝马桥下迁居黄州府黄冈县庶安乡龙丘。”

黄冈敦本堂《黄氏族谱》:“始迁祖自政,原籍江西饶州府瓦屑坝,明初徙楚省落籍黄冈县邾城之南庶安乡。”

黄冈《吕杨陈氏宗谱》:“我始祖文泗公原籍江西饶州府都阳县瓦屑坝自元政不纲,义师四起,徐寿辉屯驻薪、罗、黄、汉,千里躁踊成墟。及明祖定鼎后我文泗公迁黄冈上伍乡青丘村,”

《夏氏宗谱·柏公判明》:“吾住江西饶州府瓦屑坝,起程到筷梓巷上船,到湖北省城,居住西门外。”

黄冈《许氏宗谱·大房支序》:“始祖明甫与兄清甫,于洪武二年由江西饶州府乐平县瓦屑坝迁入黄冈县庶安乡古龙丘碾斋湾。始祖因碾斋起湾名,意者,如盘石之安也。”

湖北郧西道光年间《杨氏宗谱》记载,其始祖为江西鄱阳瓦屑坝人,从陕南辗转迁移至鄂西北。

薛家庄,薛兴一明初永乐、宣德年问由豫章南昌县瓦屑坝中平屯迁大冶纱帽山南麓左今薛家庄(今属陈贵镇)。

湖北黄冈《库李宗谱》:始祖库义通,字道源,岁进士,公原籍江西饶州府乐平县泥儿垮瓦屑坝,于明洪武初奉父仲祥公、叔太叔祖万彝公、弟义益迁湖广黄州府。

《黄陂县志》:该县东甘棠铺镇万姓宗族是明初由江西饶州府鄱阳县瓦屑坝过籍而来。

《黄冈县志》:陈姓“其先世在宋代自江西江州瓦西坝迁居浠水。后世由浠水分支居黄冈邱店、韦家凉亭。”

《古姓史话》:“洪武二年(1369年)抚州府临川县筷子巷瓦屑沟的古德七,移居湖北省红安县上新集古家湾。”

资料整理来源于:网络

相关文章

-

瓦屑坝移民迁徙目的地

瓦屑坝遗址瓦屑坝本是鄱阳湖畔的一个古老渡口,是明初江右民系移民皖鄂两省的集散中心,政府官兵将被安排移民的对象聚集到瓦屑坝,然后上船遣送到安庆府等目的地。因年代久远,移民后代随着传说的递减,逐渐淡忘了具体祖居地,将记忆的思路定格于“瓦屑坝”,似乎“瓦屑坝”成了原居地,这是一种思乡情结的归宿,就像华东等省区只记得“大槐树”一样。

2023-12-08 阅读 (23) -

瓦屑坝移民详细介绍(“瓦屑坝”移民是传说还是史实)

2022年12月10日,上海交通大学历史系曹树基教授在华东师范大学第六届地方文史研修班上做了题为“‘瓦屑坝’移民:传说还是史实”的学术讲座,通过对比《明实录》与族谱、地方志,发现其记载基本吻合,证明了族谱资料记载族源时的可靠性,南方地区明初的移民是中央政府精心组织与规划的,进而认为“瓦屑坝”移民是历史之真实,不是传说,更不是虚构。

2023-11-05 阅读 (44) -

瓦屑坝大移民的故事(“瓦屑坝”移民)

摘要:对于族谱中有关族源记载的可靠性,近些年来不断受到学者的质疑。本文将《明实录》中有关湖南与江西地区的两条记载,分别与同一地区的族谱资料进行比勘,发现族谱中的记载与《明实录》的记载基本吻合,从而证明族谱资料在记载族源时的可靠性。这样,本文也就证实了,在南方地区,明初移民也是中央政府精心组织与规划的。

2023-10-29 阅读 (23) -

瓦屑坝移民文化园(“瓦屑坝”移民是传说还是史实)

2022年12月10日,上海交通大学历史系曹树基教授在华东师范大学第六届地方文史研修班上做了题为“‘瓦屑坝’移民:传说还是史实”的学术讲座,通过对比《明实录》与族谱、地方志,发现其记载基本吻合,证明了族谱资料记载族源时的可靠性,南方地区明初的移民是中央政府精心组织与规划的,进而认为“瓦屑坝”移民是历史之真实,不是传说,更不是虚构。

2023-10-15 阅读 (27) -

清朝江西人口迁移(江西人口变迁史与江西填湖广)

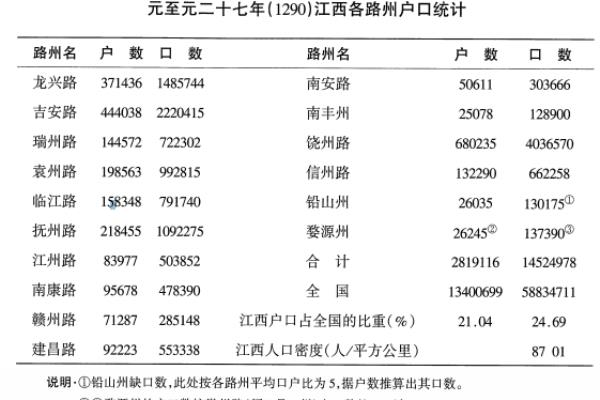

文化传承,从点滴做起。四川人老曾,爱好方言文化的一名70后,为大家收集整理一些历史文化资料。头条号、百家号、知乎号:四川人老曾。江西人口变迁史远古的旧石器时代,现今的江西境内即有人类生息。经过漫长历史年代的 繁衍,随着社会的发展,到西汉时期江西境内始置较为完整的行政区划,有了正式的户口统计。西汉元始二年(2年)第一次统计,有6万余户,35万余口。

2023-10-23 阅读 (29) -

瓦屑坝在江西哪个县(探寻鄱阳县的瓦屑坝移民传奇)

资料整理:天下达观瓦屑坝位于江西省鄱阳县莲湖乡,鄱阳湖畔的一个古老渡口,古陶遗址,湖边今存有大量的瓦屑,瓦屑坝就此得名。瓦屑坝是明初江右民系移民皖鄂两省的集散中心,政府官兵将被安排移民的对象聚集到瓦屑坝,然后上船遣送到安庆府等目的地。移民后代随着传说的递减,逐渐淡忘了具体祖居地,将记忆的思路定格于“瓦屑坝”,似乎“瓦屑坝”成了原居地,这是一种思乡情结的归宿。

2023-12-16 阅读 (23)

热门资讯

-

2023-11-05 阅读 (44)

2023-11-05 阅读 (44) -

2023-10-23 阅读 (29)

2023-10-23 阅读 (29) -

2023-10-15 阅读 (27)

2023-10-15 阅读 (27) -

2023-12-08 阅读 (23)

2023-12-08 阅读 (23) -

2023-10-29 阅读 (23)

2023-10-29 阅读 (23)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-16 阅读 (23)

2023-12-16 阅读 (23) -

2023-12-08 阅读 (23)

2023-12-08 阅读 (23) -

2023-11-05 阅读 (44)

2023-11-05 阅读 (44) -

2023-10-29 阅读 (23)

2023-10-29 阅读 (23) -

2023-10-23 阅读 (29)

2023-10-23 阅读 (29)