三峡移民政策 广东(摄影师记录百万三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1993年,全世界最大的移民工程---三峡移民轰轰烈烈开始了。

为了支援三峡建设,长江两岸共有20多个县、277个乡镇、1680个村、将近130万库区人民,挥泪作别故土,叩别祖先,像漫天的尘埃,从此落尽了全国各地。

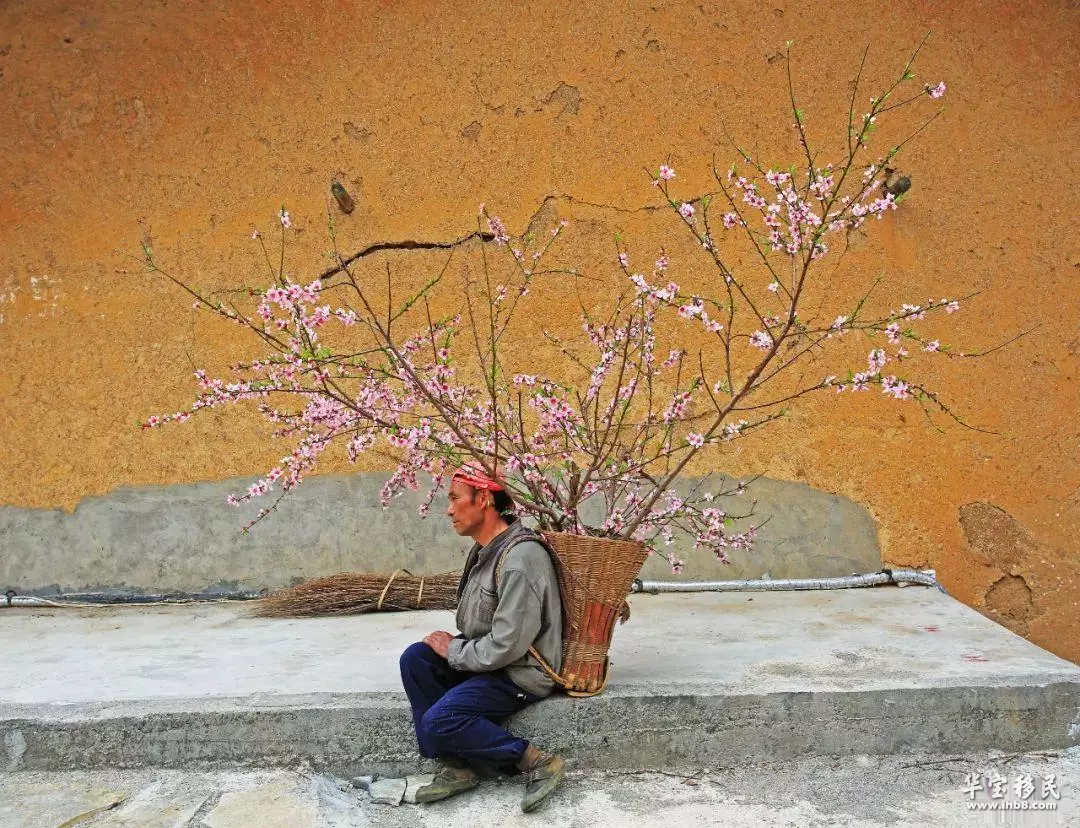

他叫刘敏华,湖北秭归县郭家坝镇人。

身为三峡移民的他,正要将自己的家搬往另一处,不久后他的祖屋即将沉入水底。

故土难离,最后能带走的,便是老屋门前那株桃花。

刘敏华哀伤的坐在老屋前,一位叫“李风”的摄影师,适时地按动镜头,记下了此刻。

照片中的中年男子背着竹篼,里面装着一树桃花,淡粉的花儿与土黄色的村屋相互映衬,画面诗意盎然,却又透出几分寥落。

自从1995年起,摄影师李风便一直用镜头记录着三峡一带的变迁和历史。

时至今日,三峡大坝恢弘庞大,可这近130万背井离乡的三峡移民,虽看似渺小,却同样值得被所有人看见。

在2008年,摄影师李风和朋友一起前往秭归。

在峡江桃花盛放的季节里,他在郭家坝镇遇到一位正在搬家的移民,那便是刘敏华。

当李风路过时,一抹明艳的粉意外地跃入眼帘,于是他便忍不住为此停留。

他跟刘敏华聊起了天,对方说:“院子里的桃树开花了,我舍不得它,想把它一起带走。”

李风被深深地感动到了,便拍下了这张被网友称为“背上桃花、水下故乡”的照片。

只是那时候的他,并不知道这张照片在日后能击中多少中国人的心,甚至它还在电脑硬盘里躺了好几年。

直到2019年,《中国国家地理》杂志在制作一期特辑时主动向他邀约,这张照片才得以走进大众的视野。

可是,在李风所拍的三峡移民照片里,这不过是千百张里的其中一张。

作为总人数过百万的三峡移民,从来都是一个庞大的群体,而移民的迁徙,也被称为是中国发展史上最艰难且伟大的壮举,足以震惊世界。

而迁徙故事的开端,则要从1992年说起。

在那一年,中央正式通过了修建三峡大坝的决议,以此来减少洪涝、发展水电、促进航运与旅游。

但大坝在修建后,三峡会成为一个巨型水库,水位即将逐渐上升175米,这便意味着沿途一带的农田和房屋都将会被彻底淹没。

紧接着在1993年,中央正式开展了移民工作,来自重庆、湖北两省的11座县城的群众,都需要迁至本省其他区域,甚至有十数万人还要迁至东部和南部各省。

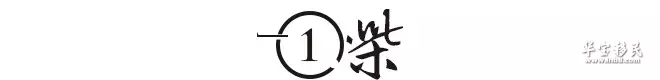

在那批被淹没的城市,还包括了巫山、秭归、巴东、奉节等千年老城,像诗仙李白在诗中所提到的“朝辞白帝彩云间”,指的便是奉节老城。

从小依山傍水的山民们也从未想过,他们世代所居住的地方,有朝一日居然将会被水彻底淹没。

对于极大多数传统的中国人来说,如非必要,都是不愿离开家乡的。外出的游子就像随风飘散的蒲公英,唯有踩在故乡土地上,才算是找到真正的落足点。

因此,三峡移民的大迁徙,必然是一件极难完成的大事。

然而纵有再多的不舍和不愿,大坝的修建已是板上钉钉的事了,在整座城镇的建筑都被拆得支离破碎时,他们也只能收拾起行囊搬离故土。

在1995年夏天,一批来自向家店村的村民背着大包小包的行李乘上了轮船,由于他们是离大坝最近的村,因此也成为了首批迁徙的移民。

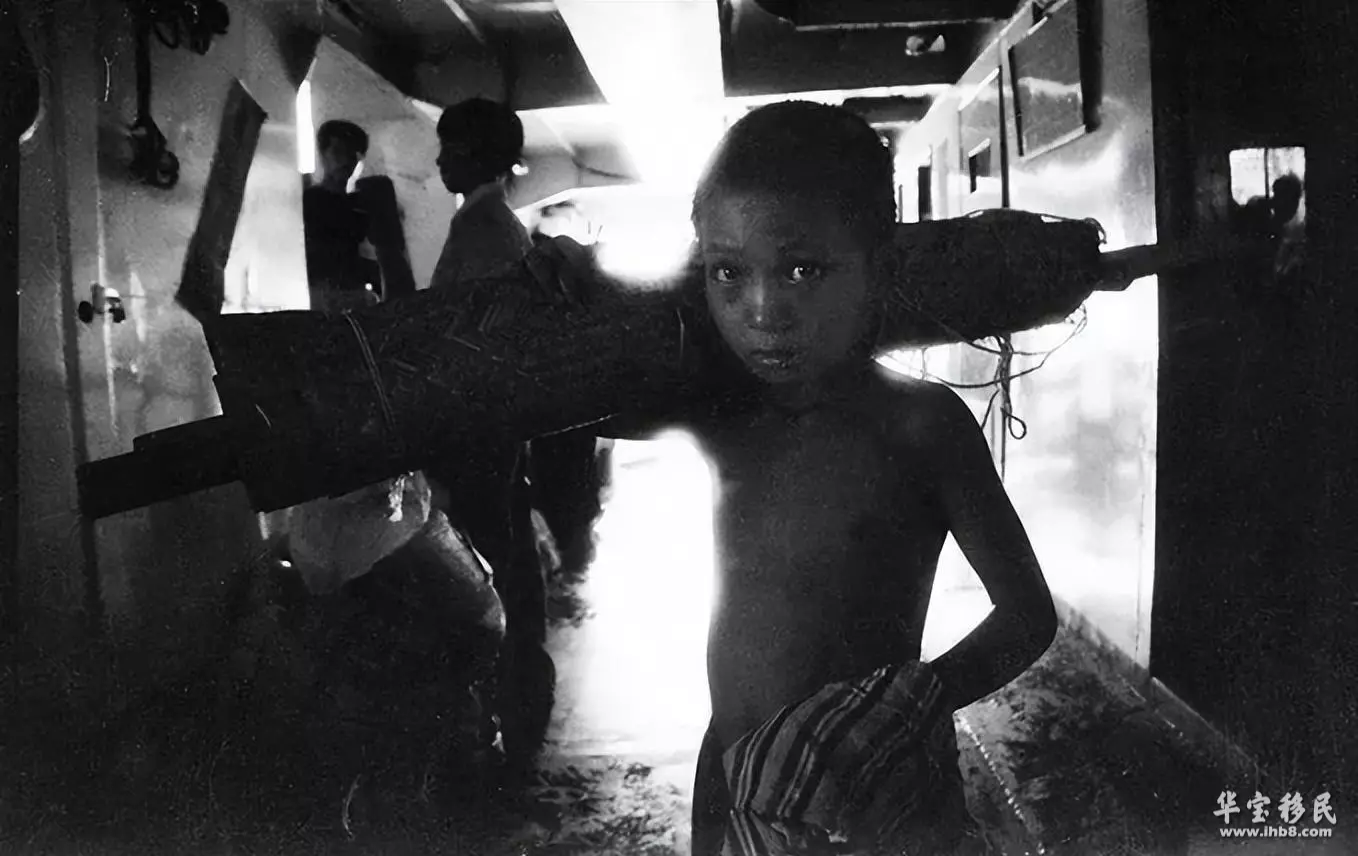

在那时,刚大学毕业的李风和朋友来到了秭归,打算用镜头记录这发生的一切。

在县城的码头上,他遇到了一位扛着凉席的小男孩,眼睛大大的,个子瘦弱,让他一下子就想起了小时候的自己。

他情不自禁地举起相机拍下了这一幕,从那以后,便执着于要记录最真实的移民故事。

尽管在那个年代,大多数人其实更热爱拍摄三峡的风光,例如一座山、一棵树、甚至一朵花,但他却坚信,只有这些移民才是真正值得他去记录的。

大概因为从出生的那一刻起,李风便注定将与长江有着不解的缘分。

幼时,李风随父母东奔西跑,一次次的迁徙,最终落脚于长江口的宜昌。

他在长江边长大,那儿便渐渐成为了他的故乡。

上大学后,李风爱上了摄影,并从许多摄影作品中得知,原来自己的故乡,长江三峡在世界上竟是如此闻名,甚至在一百多年前,美国《时代周刊》的摄影师都曾在此处留下了印记。

恰好宜昌就位于三峡的出口,李风便想:“我也一定要亲自拍一拍。”

只是三峡可拍的内容实在太多,李风曾经想了很久,自己到底要拍些什么。

直到有次,他在汉江附近的巷子里看到挑夫们站在门口洗澡,又瞥见了他们那像铁笼子般的住处,心头便为之一震。

他无法想象在武汉炎热的夏天里,他们是如何在这狭小的空间里度过每个夜晚的,但这却是中国大多数底层劳动人民的生活现状。

在经济高速发展、城市无限拓宽的年代里,许多人只看到了高楼大厦、车水马龙,却会有意或无意地忽略了这些劳动人民的真实生活。

但当时只有20来岁的李风却注意到了这些隐秘在城市角落里的细节。

在思考半个月以后,他决定自己一定要拍“人”,并在三峡工程正式动工后,前往附近城镇记录和拍摄移民的大迁徙。

为了不错过工程的每个重要节点,他毅然辞去了稳定的工作,时常待在三峡一带。

2002年初,他在奉节亲眼见证了三峡库区的首次爆破。

无数建筑在爆炸声中轰然倒塌,这座有着两千多年历史的老城几乎是在一刹那间,便彻底地被夷为平地。

李风一边感慨着人类力量的强大,一边又感到万分悲壮。

只是最为难过的,必然是那些早已迁至外地的移民们。

李风曾尽力为他们抓拍到每张有意义的照片,在许多照片的背后,都有着不为人知的唏嘘,以及让人潸然落泪的故事。

李风记录过很多有意思的照片。

他曾经给出生才一个多月的婴儿拍过照,因为他的父母要移民到广东,只好将小孩放在小小的竹床上。

许多移民也不舍得自己的家禽,李风就见过他们将上百斤的猪捆起来,得靠四个大男人才能将它抬上船。

在当时,不少人因为拆迁纠纷而要和官家打官司,于是,李风也拍过很多法律人帮移民写诉状的场景。

随着三峡大坝的首次蓄水日期越来越近,拆迁的速度也随之加快。

例如在白帝城,李风就拍过一个挂在橘子树上的邮筒,旁边立着写着“邮政代办所”的牌子,而本来的邮局已经搬到了新县城。

巫山的码头也被拆了,人们只好用油漆画了个箭头,指向另一处坐船的地方。

在2000年时,建造在山上更高处的新县城已经被修好了,有一部分移民比较幸运地迁到新城,但依旧保留了以前的生活习惯,没事就待在江边。

有对住在西陵峡的老夫妇,房子就刚好卡在175米水位线的位置,上面允许他们不搬,他们便一直住到相继离世后,房子才被拆掉。

但大多数的移民都没有那么幸运。

对于他们来说,离开家乡不仅是在情感上让人难以接受,在经济和生活上也会受到极大的挑战。

和住在平原的百姓不一样,移民们只会打渔、种植玉米和果树,若搬到新家,他们便需要学习新的种植方式,或者进厂打工。

哪怕国家有为他们提供补偿款,新屋也早已建好,可他们依旧担心自己无法融入当地的生活、适应当地的气候或语言。

李风印象里最深刻的一次,是在巫山码头拍摄一批将要迁至上海崇明的村民。

在迁徙的那天,上海派了几艘“东方红”轮船停泊在码头,移民们脖子上都挂着移民证,背着行李,然后从乘坐的驳船转移至“东方红”。

等他们都上了船以后,驳船还没开走,水手们都在看一部电视剧,正好播到了片尾曲《长歌行》的部分。

电视机里便传来了歌词:

“回望故乡,你远在万里,带走了多少深厚的情意;清风吹过你脚下的土地,亲人都在你的心里……”

不知道是谁先开了头,一位移民先哭了出来,发出了一声细微的呜咽,很快,所有移民都像被这哭声感染了似的,纷纷落泪,哭成一片。

整条船上吸气声和哽咽声此起彼伏,却没有人觉得这场面滑稽可笑,800多个移民止不住地抹泪,就连在驳船上的水手也一并哭了出来。

船下明明是滚滚的波涛,船上却成了眼泪的海洋。

李风愣了一下,举起相机将这感人的一幕抓拍了下来。

在刚步入21世纪的年代里,通信技术和交通远不如今日发达,移民们不知道自己这一趟去了还能否回来,才会哭得如此伤心。

就如一首唐诗所说的——“一别行千里,来时未有期。”

不过后来李风发现,不论他们走到多远,极大多数人都是要以某种方式回到故乡,才算让自己的这一生称得上“圆满”。

2003年6月,三峡大坝首次蓄水,开始正式通航和发电。

长江的江水不再像以往那样浑黄且汹涌,翠绿的水面也变得尤为平静。

在那之后,许多曾经非常关注三峡大坝的中外媒体都不再拍摄三峡了,唯独李风还执着于记录移民们的一切。

眼看着昔日的房屋彻底沉入水底,越来越多的移民在离开时还会带上故乡的植物和泥土。

有的人是带走花椒树,说自家的肯定比安徽的要香;还有的则带走了树苗,像梨子、橘子、梨花等等,这都是代表故乡的重要“凭证”。

李风就在2008年时拍到了正背着桃花搬家的刘敏华,而事实上,当时像他这样做的移民还有很多很多。

有些带不走植物的,就用塑料袋或者布袋装着家乡的一抔泥土,权当作个念想。

那时候到处都挂着“舍小家,为大家,支援三峡建设为国家”的红色横幅,在被记者采访时,大多数移民都会兴高采烈地说,为了国家建设做出贡献,这是应当的。

他们理解三峡工程的建设是利在千秋的好事,只是当身处陌生的环境时,难免会感到寂寥和无奈。

在陌生的大城市里,他们找不到自己的位置,既融不进去,又难以维生,便只能返回自己的家乡。

像李风之前所拍过的一户人家,夫妻俩带着刚满月不久的孩子到了广东,可没到一年,他们又回了巫山。之后,不少同村的移民也陆陆续续地回去了,有的甚至还卖掉了在广东的房屋。

他也拍过一户从神女峰迁到上海崇明的移民,因为她不习惯种水稻,于是又回去了,并在山脚开了家客栈。

还有一次,他和朋友在巴东码头上看到了这样的一条船,当它快靠岸时,忽然有几个人跪在甲板上,手里捧着的是他们家属的骨灰盒。

后来李风才知道,那是属于一位搬到上海的老移民的。

李风觉得这很神奇,在20年前,他拍过他们哭着离开三峡的一幕,但20年后,又在同样的地方目睹着他们以另一种形式“归来”。

除了在陆地上的人,他还见过许多一辈子都住在江上跑船的人家,不愿离开长江。

只是由于水位线的上升,长江里的那些险峻地带早已不复存在,不少关于河流船舶的职业,像是纤夫,也随着淹没的城市一同消失在人群中。

李风还记得,自己曾遇到一位住在大坝附近的渔民,在2003年首次蓄水的那天,这位替他带路的渔民才忽然得知,原来大坝在蓄水后,江水会涨起来。

他呆愣了很久,才问了李风一句:“以后……是不是就看不到被淹掉的地方了?”

李风回答:“是的。”

渔民听到后便沉默了,这让李风想起《桃花源记》里的那句——“不知有汉,无论魏晋”。

然而以现代人类的科技能力来说,如果他们决心要改变什么,即便是住在桃花源里的人,大概也是需要适应外界发生的一切变化。

而当最后的桃源乡已不复存在时,我们只能搬上故乡的桃树,默默移植到自己的心间和梦里。

就像一位网友所评论的那样:“家山犹在,是眸中烟水,背上桃花。”

无论世事变迁、沧海桑田,那株桃花会一直盛开,指引着每个人最终归去的方向。

-end-

参考资料:

1.人物杂志 |《摄影师记录三峡移民27年:老汉带桃树永别故乡,整条船移民哭一片》

2.纪录片 |《淹没》

相关文章

-

新加坡移民政策各大计划(新加坡的移民魅力有哪些)

新加坡,是一座四处散发魅力的国家。它吸引众多海外人士移民来到这里工作、定居、生活。那么新加坡有哪些魅力吸引了如此之多的移民者呢?另外,目前新加坡移民政策有哪些呢?继续往下看!新加坡有何魅力?1、稳定的政治环境:新加坡政治环境稳定,治安良好。国家政策也非常开放,支持经济自由和企业家精神。2、充满活力的经济:

2023-09-27 阅读 (33) -

新西兰移民政策会改变吗(这些人可直接申请移民)

新西兰总理jacinda ardern和移民部长michael wood在今年最后一次内阁后新闻发布会上宣布,对移民设置作出重大改变,允许护士、专科医生和助产士立即获得居留权。 这一妥协是在连续数月的批评之后作出的。 今年7月,新西兰政府推出了“绿色清单”,共计包括85个难以填补的职业,其中56个职位可以直接获得居留权,29个职位可以在工作两年后申请居留权。

2023-12-01 阅读 (18) -

新加坡移民政策最新2022 1亿(移民新加坡真的要一个亿)

普通人也能移民新加坡。如果你也想移民新加坡,但又觉得自己不够特别,那么这期视频一定要看。这期视频将为你介绍几种适合普通人的移民方式,让你轻松移民新加坡。·如果你精力充沛,还有学习的动力,可以考虑申请留学移民。只需在新加坡学习两年以上,并通过国家级别考试,就有很大的机会留下来。·如果你学历高、英语水平好,可以申请雇主担保移民。

2023-10-19 阅读 (40) -

澳大利亚132b移民政策(澳洲移民132怎么申请)

很多人都听过“澳洲移民132”,但是并不了解是什么是澳洲移民132,是跟移民有关的么?澳洲132商业移民项目又称“商业天才的移民项目”,是能够直接一步到位获得永久的居住证的,这个项目一般是比较适合大中型企业的主管。但澳洲移民132项目并不是所有的大中型企业的主管都可以申请的,想要通过申请的有一个必须要求的就是要州政府做担保...

2023-10-30 阅读 (23) -

新西兰夫妻团聚移民政策(新西兰配偶移民政策解读)

新西兰公民或居民的配偶,可以通过办理配偶移民类别partnership category申请新西兰的居民签证,即我们俗称的家庭团聚。配偶移民类别的申请标准是比较直观的,总结来说需要满足以下条件同居生活至少12个月配偶关系是真实和稳定的配偶关系是排他的,如果前配偶,配偶关系没有重叠非近亲,满18岁申请人满足健康和品格要求

2023-12-20 阅读 (22) -

新加坡移民政策最新2021(中国公民来新加坡变难了)

新加坡卫生部通报,12月5日新增确诊病例552起,含社区病例523起、客工宿舍病例14起,境外输入病例15起,包括一起感染奥密克戎的输入型病例,累计26万9211起。今晚通报死亡病例13起,年龄介于52岁至96岁。新加坡12月4日疫情数据,请查看今日第二篇《首例中国男子确诊新毒株,竟是二次感染;卫生部确认新毒株传播力更强,但现有疫苗仍适用》。

2023-10-31 阅读 (42) -

马耳他移民政策是什么(马耳他移民政策也要变)

继爱尔兰、希腊、葡萄牙后,马耳他的移民政策可能也要变了!一、移民马耳他存在诸多优势据调查,子女教育、经济环境、先进医疗技术等成为高净值人群选择移民的主要原因,对国内的高净值收入群体来说也是如此,而马耳他在这几个方面都具有相当突出的优势。除以上优势外,马耳他的其他优势对申请人来说也非常具有诱惑力;例如:一人申请,全家四代同拿身份,不用担心子女年龄不符合移民规定;

2023-10-30 阅读 (26) -

三峡移民到广东有多少人(摄影师记录百万三峡移民)

重庆三峡移民纪念馆外观本文图片均由重庆三峡移民纪念馆提供东汉灰陶庖厨俑“三峡外迁移民第一人”徐继波捐赠的外迁船票以身殉职的巫山移民干部冯春阳生前用品正是三峡库区最美的时节,高峡出平湖,碧绿长江滚滚而来。江水之畔,矗立着一座巨石般的建筑,这就是重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)。20多年前,举世瞩目的三峡水利枢纽工程动工。

2023-12-21 阅读 (26) -

中国外国人移民政策

新华社北京12月27日电(记者任沁沁)国家移民管理局27日发布公告,自2023年1月8日起优化移民管理政策措施,包括有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注;恢复签发中华人民共和国出入境通行证,恢复签发边境地区出入境通行证等。这是国家移民管理局积极适应疫情防控新阶段新形势新要求,维护人民群众生命健康安全,保障促进中外人员交流交往的举措。

2023-12-08 阅读 (18) -

特朗普和拜登移民政策(拜登回应)

综合美国全国广播公司(nbc)、《国会山报》报道,美国最高法院当地时间27日投票裁定暂时保留“第42条边境条款”。就此,美国总统拜登回应称,美国政府“将不得不继续执行”该政策。当地时间12月19日,美国边境巡逻员与进入得克萨斯州移民进行交谈。美媒报道配图nbc称,“第42条边境条款”是特朗普政府于2020年新冠疫情时期实施的政策。

2023-11-13 阅读 (23)

热门资讯

-

2023-11-22 阅读 (133)

2023-11-22 阅读 (133) -

2023-08-24 阅读 (93)

2023-08-24 阅读 (93) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-08-31 阅读 (82)

2023-08-31 阅读 (82) -

西藏高考移民政策2023年(2023年,西藏高考移民政策将如何影响考生)

2023-10-14 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (30)

2023-12-30 阅读 (30) -

2023-12-30 阅读 (45)

2023-12-30 阅读 (45) -

2023-12-30 阅读 (28)

2023-12-30 阅读 (28) -

2023-12-30 阅读 (25)

2023-12-30 阅读 (25) -

2023-12-30 阅读 (18)

2023-12-30 阅读 (18)