大槐树下走出多少姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

生活不可能像你想的那么好,但也不会像你想的那么坏。——莫泊桑《一生》

天涯咫尺间,秋风萧瑟了落叶,枯黄的缱绻着不了情,是根的呼唤,是土地的呐喊。落叶归了根,浮云化了雨,我漂泊的心无处安放,哪里是我的故乡?年前轻狂铅华洗,雨打梦中湿莲花,一个翻飞的梦,是我心心念念的理想。落叶总是念着根,流水总是思着海。恋,恋,恋,一场繁花落,念,念,念,无处可言诺。

撑一船的岁月,划过时代的长河,找寻归处,风雨漂泊,吹寒了心,冰冷了泪,唯独少了家的温暖。在梦里,昏黄的灯,萧瑟的院,一棵树巍然屹立,风雨不动。孩童嬉笑,老人长谈,孤月高悬,朗朗月色照应窗内,是家的温暖,是家的模样,慰藉着,我冰冷漂泊的心。

家是游子们牵挂的地方,家是老人们心心念念回归的地方,家是我们受苦受难而给温暖的地方,这就是家!冷风绕指抚过凌乱的发,那是我梦寐以求的家。孤月在天,鸿雁飞过,是给家的信吗?

当文明进化,时代改革,我的家,又能存在吗?我又去何处找寻?静看花开花落,花落是花开的盛宴,我看到,叶叶归根,朵朵入土。那是他们生长的家,思念至此,我也该,找寻我的家,让我这个漂泊的叶,随风吹荡,荡到家长。

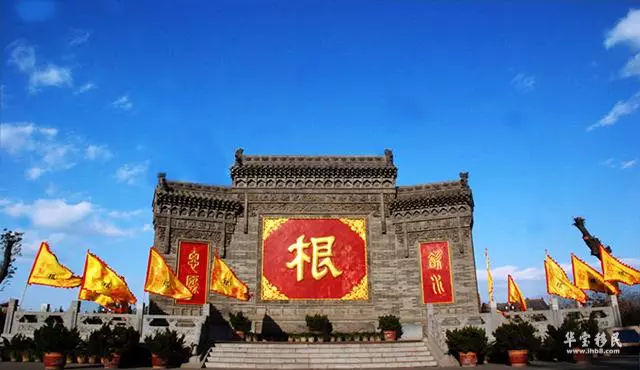

落叶归根槐树下

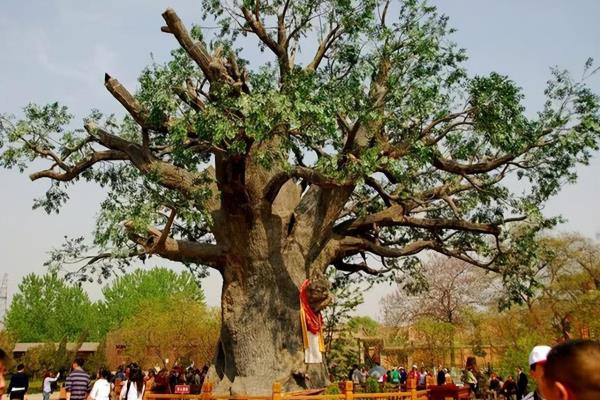

追溯故里,落叶归根是我们中华民族的追求,对于故乡,我们一直有着别样的情怀,在民间一直流传着歌谣,"问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝。"

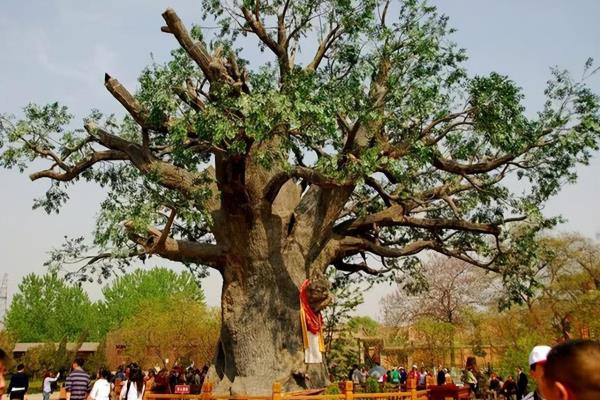

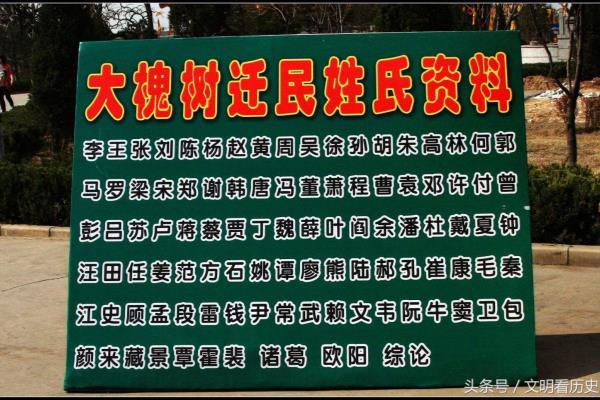

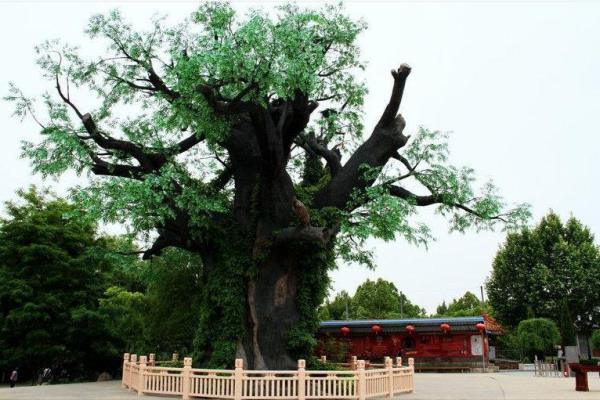

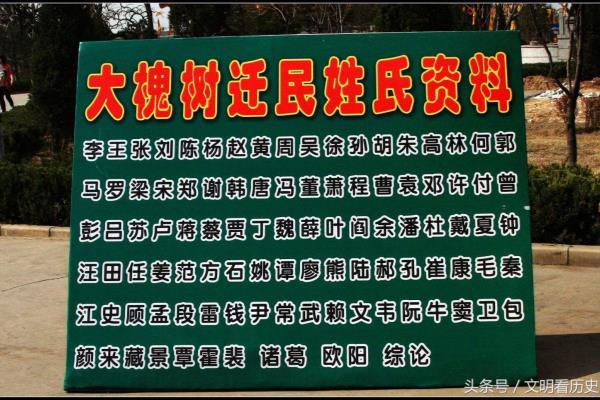

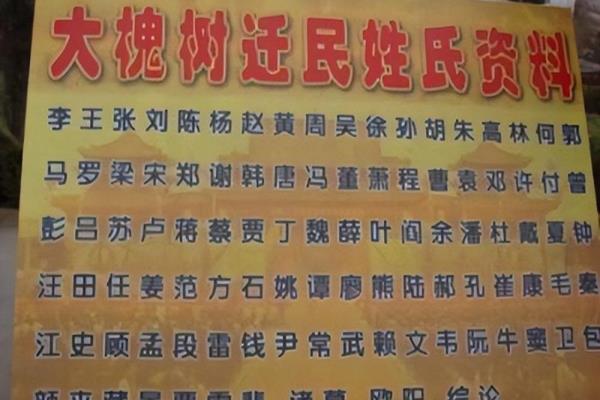

歌谣里的大槐树位于山西省,临汾市洪洞县城北。据记载,人口最大的一次迁移是从洪洞大槐树下走出亿万子民,前后一共迁移了18次,迁移时间长达50多年,一共有812个姓氏从大槐树下走出,移居各地。

途径18个省,500多个县,方完成最大的人口迁移。外国他乡的游子,每每思念故乡,都会到洪洞大槐树下,寻觅家乡的亲切,找寻祖先的流传,哪怕百年已过,依旧阻挡不了,落叶寻根,归根。

中华子民相承一脉,却分枝各地。流经百转,时代变迁,分散的子民落叶归根也有期。一颗大槐树,是祖先迁移前的留念,迁移之时,百姓都会在大槐树下鞠躬祭拜,也为了教育后代,"家乡何在?槐树一枝。"

历经沧桑百年,树依在,山照青,却也是物是人非,闯荡在外的游子们,明月照下的地方,是家的思念,片片叶落下。是归根的愿望,那棵老槐树下,是亿万人民的归根,是亿万人民的家乡,寻寻觅觅,落叶终究找寻到他的根源。

迁移的原因

为何要迁移人口?为何要他们妻离子散?为何让他们另居他乡?想必这是很多人不解的问题。一次人口迁移,居然迁移50年,令812个姓氏的家族离开自己的家乡,这都是疑问。

早在元末时期,农民起义,官府出兵镇压,却又接连发生水,旱,蝗,疫四大灾害,天灾与人祸的折磨,令百姓民不聊生。而又有多年的战争,中原兵起。又使得百姓无家可归,经济衰退,天灾来临,又缺钱粮食,百姓们苦不堪言。

然而在背景下,唯独山西风调雨顺,西靠吕梁山,东是太行山,两山屏障,战争影响小,百姓们在这里生活也算是平安无事,没有纷扰。所以中原百姓为了寻得一方安宁,都迁移到山西避难。

根据元人钟迪记载"当今天下劫火燎室,河东一方居民丛杂,俯有所商。"时代变迁,明朝成立,由于中原人口过少大量土地荒废,而山西人口密集,所以迁民诏下,条教县各,令百姓迁移。

《魏刘氏合谱》中记载,"大明洪武二年,迁民诏下,条款具备,律森严,凡同姓者不准居处一村。(魏氏、刘氏)始祖兄弟二人,不忍暂离手足之情,无奈改为两姓——魏姓和刘姓,铜佛为记。"离家的不舍,邻里的不忍,都描绘的淋漓尽致,为了日后的相见,为了后代的关联,铜镜为信。

可制度森严,人们无力改变,只能被迫分离,离开家乡。明廷制立:"四口之家留一,六口之家留二,八口之家留三。"曾有一种说法,为了防止迁移的百姓有逃跑的,便砸碎小脚拇指指甲,所以小脚拇指分两瓣的,都是从洪洞县走出去的。

家人们被迫分居,离开自己的家,去远方,一切都是未知数,一切都是那么的陌生。

迁移的好处

这次人口迁移,从朱元璋洪武初年一直到朱棣永乐十五年才完成。数以亿万百姓与亲人分割,与家乡分离。生活不会像你想的那么好,但是生活也不会像你想的那么坏。

这次人口大迁移,虽然很多人被迫与家乡分离,可也为了明朝的发展带来了许多好处。实现了劳动力人口和耕种土地的有效配合,产生了军民融合的新型发展模式,也使晋文化广泛传播。

虽然百姓的分离,怨声载道充斥朝廷,可是为了明朝社会的稳定,经济发展,商业繁荣等起了重要的作用。

当812个姓氏家族的百姓离开洪洞县,远离家乡,现如今分散各地,异国他乡,流失海外,中华民族同是一枝的血脉,我们的祖先,都是600年前,从洪洞大槐树下走出来的,我们的感情,也是从未分割。

战争的破坏,天灾的降临,令我们重聚一起,可为了国家的发展,为了时代的前进,我们不得不被迫分离,可我知道,我们的分离,带来的是国家繁荣,经济发展。

外出的游子,每当想念家乡的时候,大槐树是你们避风的港湾,是你们寻找家乡的根源。落叶归根,会使我们812个姓氏的家族又重新相聚,大槐树下,有先人的脚印,有家人的眺望,有时代的见证。

月是故乡明,每当夜晚的月亮升起,清风微抚,绕过指间,一丝一毫的凉意吹进心里,落寞成泪,湿润眼角,又是思念故乡的夜晚,落叶片片掉落,微风带走,令它们找寻不到自己的根源。

何其有幸,洪洞大槐树是我们离家的根,是我们民族的魂,也是深夜里一丝丝的安慰,让风不在冷,让泪不在流,明月照应下的地方,是家的故乡,槐树的枝叶抖动着风的来意,希望让风告诉离家的游子们,洪洞槐树下,是祖先的起点,是归根的地方!

相关文章

-

四川大槐树移民姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-12-27 阅读 (48) -

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-20 阅读 (107) -

山西省洪洞县大槐树移民河北山东(根在山西洪洞大槐树)

当我们打开网页,随便一搜“山西洪桐大槐树”,便可以看到很多有关大槐树移民的文章。其中有人说:凡是有华人的地方,就有明初大槐树移民的后代。时至今日大槐树移民的后代不断开枝散叶,其人数早已接近了2亿人,而且范围也遍布全国各地,包括宝岛台湾。除此之外,在河南、山东、河北的很多家庭里,都会有一本代代相传的族谱,打开族谱就能发现,这些人大都是洪桐大槐树移民的后代。

2023-10-24 阅读 (32) -

山西罕见姓氏(寻根山西)

《麻氏族谱不分卷》麻席珍石印本一册1931年明正德间,麻氏兄弟四人英、雄、端、镇由洪洞迁居浑源。雄传四世而无嗣。此谱为浑源麻氏之合谱。谱载世系表、世次表、坟墓、家庙碑记、诗文。中国山西省大同市浑源县麻镇、麻端、麻英《代州冯氏族谱四卷》冯曦铅印本四册1933年始迁祖盛,字隆菴,明成化中自山东青州府寿光县纪台社三户垛迁居山西代州...

2023-10-15 阅读 (107) -

大槐树后裔的特征(探寻大槐树后裔的独特基因)

大凡上岁数的人,都喜欢说一句话,“老家就在大槐树”。大槐树出自“问我故乡在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝”这首民谣。为什么那么多人都说自己来自“山西洪洞大槐树”呢?这与明朝的大规模移民活动有着莫大的关系。整个明朝期间,大规模的移民活动共有18次之多,涉及人口百万和当今的十八个省市的五百多个县。

2023-10-03 阅读 (36) -

江西瓦屑坝迁湖北姓氏(江西鄱阳莲湖乡瓦屑坝)

江西上饶鄱阳县莲湖乡,是中国最大淡水湖鄱阳湖中的一个岛乡。在该乡偏南四公里处,有一个主要有胡、朱、何、高、黄、程、邵等19个姓氏,人口3500余人的自然村,叫瓦屑坝村。这里水域辽阔,自古以来,是鄱阳湖水上交通重要枢纽。瓦屑坝村,因西汉时期,这里曾是烧窑制瓦繁华作坊区。陶瓦销往全国各地乃至皇宫,整个坝上和村庄下面全是瓦屑和瓷片(最厚的地方有3米多厚),而故名。

2023-12-05 阅读 (20) -

大槐树移民真实事件(根在山西洪洞大槐树)

当我们打开网页,随便一搜“山西洪桐大槐树”,便可以看到很多有关大槐树移民的文章。其中有人说:凡是有华人的地方,就有明初大槐树移民的后代。时至今日大槐树移民的后代不断开枝散叶,其人数早已接近了2亿人,而且范围也遍布全国各地,包括宝岛台湾。除此之外,在河南、山东、河北的很多家庭里,都会有一本代代相传的族谱,打开族谱就能发现,这些人大都是洪桐大槐树移民的后代。

2023-12-22 阅读 (36) -

明朝大槐树移民原因(探究明朝洪洞县大槐树移民始末)

如果您喜欢这篇作品,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。大槐树若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝在很多北方人的记忆里,多多少少都会有着关于洪洞县的回忆,只要向老人问起,就很少有不知道洪洞县大槐树的。更有一些关于这段历史的传说在民间口口相传,比如用镰刀将小脚趾的指甲劈成两瓣,以证是大槐树后裔,以便后人寻祖。

2023-11-16 阅读 (21) -

山西大槐树移民姓氏

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-12-18 阅读 (22) -

陕西大槐树移民姓氏

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-09-30 阅读 (34)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

2023-11-20 阅读 (107) -

2023-12-21 阅读 (75)

2023-12-21 阅读 (75) -

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-04 阅读 (54)

2023-12-04 阅读 (54)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-30 阅读 (24)

2023-12-30 阅读 (24) -

2023-12-30 阅读 (47)

2023-12-30 阅读 (47) -

2023-12-27 阅读 (48)

2023-12-27 阅读 (48) -

2023-12-24 阅读 (27)

2023-12-24 阅读 (27)