洪武二年大淹山东是怎么回事(是如何攻取胶东半岛的)

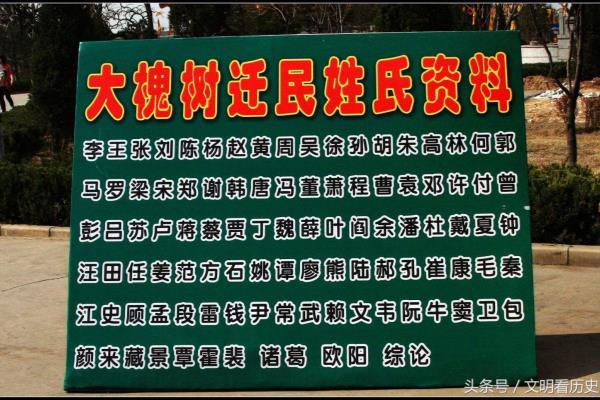

盘点胶东历史,明代颇具有标志性意义。就区划而言,明代将登州、莱州升格为府,这一局面延续至清末,很大程度上奠定了胶东的空间格局;就人口来说,明代有大量移民迁至胶东,或为卫所军户,或为普通民家,也直接影响了胶东的姓氏结构。因此,不管是研究胶东地方史志或是家族谱牒,明朝都是一个很难绕开的历史时期。而明朝开始对胶东半岛进行统治,则是朱元璋北伐山东的结果,那它具体是怎样一个过程呢?

1、北伐形势

众所周知,在中国历史上,南征易而北伐难。在朱元璋之前,鲜有北伐成功的案例(刘裕北伐功败垂成)。不过,这种难易,是在南北双方大致均势的前提下做出的评价,主要考虑的是地形和水土因素带来的客观影响(所谓高屋建瓴,对北方有利)。但如果双方的均势打破,就不存在所谓的难易问题,天平自然是向强者一方倾斜。

(配图主要为蓬莱水城场景)

而在朱元璋北伐之前,天平就已经向他倾斜了。当时,他已经先后消灭陈友谅和张士诚,巩固了对长江中下游的统治,浙南、福建、两广等地的群雄实力有限, 对他已经不构成威胁,就大局而言,南方已定。

当时的北方,元廷在察罕帖木儿和扩阔帖木儿两人的经营下,虽然表面上恢复了对中原(河南、山东)等统治,但高层内斗不休,地方也军阀林立,外强而中干。

在这种形势下,当时尚未称帝、还是吴王身份的朱元璋判断“元祚将亡”,决定出兵北伐。

2、将领人选

朱元璋北伐中原,山东是首先要攻取的目标。这一方面与朱元璋的思路有关,《明史?太祖本纪》对此有详细的记载:“元建国百年,守备必固,悬军深入,馈饷不前,援兵四集,危道也。吾欲先取山东,撤彼屏蔽,移兵两河,破其籓篱……元都势孤援绝,不战自克。”

另一方面,就朱元璋当时的统治区域来说,“徐、邳(现江苏省徐州市一带)皆入版图”,进攻与之接壤的山东,有近距离的后勤基地。

出兵需点将,朱元璋挑选的北伐将领人选,主要是徐达和常遇春两人。《明史?徐达传》载:“寻拜(达)征虏大将军,以遇春为副,帅步骑二十五万人,北取中原。”

从明史记录的两人活动轨迹来看,这段时间,徐达主要的活动地点在济南和益都(青州),常遇春主要的活动地点在鲁西和河南,并没有驻足胶东半岛的记载。

相对于山东内地而言,当时的胶东半岛偏于一隅,并非战略要地,自然不需要主将亲自前往,负责攻取胶东的偏师,主要由傅友德(后封为颖国公)率领。

值得一提的是,傅友德攻取胶东的经历,对后世胶东姓氏也产生了一定影响,现在烟台龙口市北马镇楼子庄村的傅姓,族谱就记载为傅友德的后人,经过数百年的繁衍迁徙,这支傅姓现在广泛分布于胶东半岛的龙口、招远、芝罘(福山)等地。

除了傅姓之外,龙口一支胡姓也相传与朱元璋手下的将领胡大海有关,民间颇有胡大海北伐时的传说。但从明史记载来看,胡大海早在北伐前几年就逝去,并未参与攻取胶东。

3、进攻线路

刚才已经提及,在当时,胶东半岛并非主战场,因此战争烈度并不大。从史料记载的情况来看,徐达指挥的北伐军攻占益都、济南之后,胶东半岛基本是不战而降。

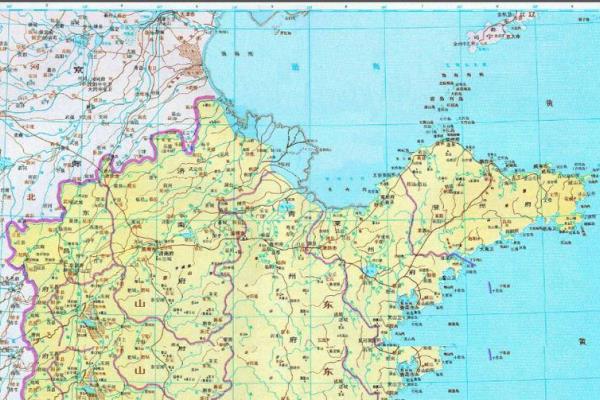

(明军进攻线路大体示意)

关于明军(北伐之初,朱元璋的国号还是“吴”,转过年之后,就正式建立明朝,为行文方便,以下都称作“明军”)攻取胶东半岛的具体行军线路,在《明太祖实录》当中有比较详细的记载。

1367年底(吴元年),徐达率军攻占益都(青州)。在当时,益都相当于元朝在山东境内的统治中心,益都失守,寿光、临淄、昌乐、等县及潍、胶、博兴等州顺势而降。占领潍州(潍坊)和胶州之后,对明军来说,胶东半岛就已经门户洞开了。随后,“大将军徐达遣参政傅友德取莱阳”。

在史料当中,这条记载夹在朱元璋称帝的细节当中,这也算是北伐诸将给新皇帝的贺礼了。

下一条关于进攻胶东的记载是:“大将军徐达自济南复还益都,督诸将进取登莱各处州县。”也就是说,在攻取胶东过程中,徐达还是有点不放心,从济南又回到益都坐镇。

徐达虽然人没有到胶东,但此时他的威名早已传遍半岛,不少州县主动派人前来,表示归顺。史载:“大将军徐达至益都,元登州守将董卓遣都事鞠允中,莱州守将安然遣理问李荣,及福山等县官各奉图藉来降。”从记载来看,登州、莱州和福山是率先归降的一批州县,招远和黄县夹在登州莱州之间,登莱归降,两县应无坚守之理。

1368年正月伊始,伴随着“洪武”年号的使用,胶东前线又传来一个好消息:“元莱阳守将世家宝,籍其军马之数,遣佥院王世龙、都事唐宜等,诣大将军徐达纳款。”也就是说,在傅友德进军莱阳的同时,莱阳元军也正在准备归降了。

4、莱阳定,胶东安

相信细心的读者已经发现,在关于明军攻取胶东的史料记载当中,“莱阳”出现的频率相当高,这也很能反映出元末莱阳在胶东半岛的地位。

元代实行“行省制”,除了一开始的十大行省之外,在元顺帝时期,为了适应形势的需要,又划出很多规模较小的“行省”,胶东行省就是其中之一。

《元史?顺帝本纪》中记载到:“至正二十三年三月,立胶东行中书省及行枢密院,总制东方事,以袁宏为参知政事。”关于这个胶东行省的驻地,《元史?百官志》记载为:“置胶东行省于莱阳”,即莱阳相当于元末胶东行省的“省会”。只不过这个行省存在的时间很短暂,后世对它的了解并不多。

正因为莱阳在胶东的“象征性意义”,当地元朝守将虽然已经向徐达送上降表,但傅友德并未停止进军莱阳城的步伐。

史载,“洪武元年,上(朱元璋)御奉天殿,大宴群臣,三品以上者皆升殿。”而在此之前,参政傅友德兵至莱阳,世家宝(元朝守将)诣军门降。朱元璋这场宴会,心情应该挺不错。

明军攻取莱阳之后,胶东半岛其他还没有归顺的州县望风而降,史载“元宁海州守将方德、陈用,及文登守将马国宁等俱诣大将军降”,随后,“大将军徐达复自益都至济南”,因为莱阳归顺、胶东大势已定,徐达就从益都回到济南,把精力转向河南战场。

从明代史料的记载来看,明军攻取胶东半岛基本是兵不血刃,没有发生大的战事。当然,也不排除当时的史书为尊者讳,刻意没有记载普通百姓战火涂炭的细节。但在如今的海阳北部(元代、明代都属于莱阳),有若干村庄名称与战争有关,如郭城镇的战场泊村和阵胜村,尤其是阵胜村,当地村志的记载为“明将常遇春曾在此摆阵获胜,因此取名阵胜”。结合明代史料记载来看,常遇春摆阵应该是讹传,但或许元末明初真的曾在此有过战事。

5、蒙古降将

在傅友德攻取莱阳的过程中,他面临的理论上的对手是元朝守将世家宝。

“世”这个姓氏相当少见,这多少暗示出了他的特殊身份。

根据《国朝征献录》的记载,“世家宝者,临颍人也,其先出蒙古,赐姓世。”也就是说,他具有蒙古血统。

元顺帝末年,他以集贤院学士的官职,出守胶东登莱诸郡。集贤院学士的品级很高,从此推断,他应该相当于胶东行省的最高军政长官了。

此前,世家宝在元朝政坛似乎无足轻重,关于他的记载少之又少,为何会在危难之际,成为地方大员呢?

综合史料记载来看,他或许是沾了察罕帖木儿和扩廓帖木儿的光。察罕帖木儿是颍州沈丘县人,距离世家宝的籍贯临颍不远,算是同乡。察罕帖木儿和扩廓帖木儿击败红巾军,收取山东之后,胶东半岛自然成为他们的势力范围,世家宝以文臣出为疆吏,或许就与此有关。

世家宝归降明朝之后,朱元璋给他的待遇并不低。史载,(世家宝归降之后)上嘉纳,授之大理寺少卿,是年八月始设六部,以其为礼部侍郎,次年升刑部尚书,成为朝廷重臣。

此后,世家宝的仕途虽然多有起伏,但他还是得以善终。

实际上,不仅是世家宝,朱元璋对待胶东蒙古降将总体都很宽大。比如,烟台牟平的都姓人,根据族谱记载,其祖先名叫必里海,是元代驻守宁海的都达鲁花赤,明军攻取胶东后,宁海州归顺,朱元璋以其原来的官职名称,赐姓这一家族为“都”姓,在当地繁衍至今。

相关文章

-

四川填山东移民传说(天府四川是个移民省份)

“问君祖籍在何方,湖广麻城孝感乡”假如你有兴趣问询探究四川、重庆(含陕南、贵州遵义)人祖辈从何处来?他们多会回答是:500年前从湖广“麻城孝感乡”而来。为什么会有此说呢?因为,元末明初的“湖广填四川”移民大潮中,湖北的麻城孝感乡是一个举世闻名的地方。从那里源源不断迁出的移民,几乎填充到了四川省(现在的四川、重庆)的每一个角落。

2023-11-30 阅读 (31) -

洪武三年移民名单(明朝大移民)

一1368年,朱元璋在南京创建了大明王朝,结束了元朝末年以来长达20多年的战乱。战乱结束了,战乱带来的创伤却远未愈合。放眼望去,中原地带十室九空、遍地疮痍。特别是战乱的重灾区山东、河南、河北等地,出现了大片的无人地带,村庄城邑多成荒墟,“白骨露于野,千里无鸡鸣”正是这种状况的真实写照。对于这一点,明太祖朱元璋心知肚明。

2023-09-22 阅读 (37) -

忠县移民山东最多的地方(山东省对口支援忠县)

1994年,国务院确定山东省重点对口支援忠县。就在那一年,重庆忠县从此与山东省结下不解之缘。25年来,山东省对忠县开展资金、项目、移民等多方面的援助与支持,有力促进了忠县经济社会发展。 11月20日中午12点,在忠县复兴镇夏家山居民点,刘纯群拧开水龙头,准备洗菜做饭。而在以前,他们家生活用水可没有这么方便。

2023-10-22 阅读 (73) -

山东外国人最多的地方(外国友人走进“黄务大集”)

“黄务大集”上汇聚了上百家商户,吆喝声、叫卖声此起彼伏。商品从新鲜的肉禽蛋奶,到种类繁多的干果糖茶、火红的对联窗花,好吃的、好看的、好玩的应有尽有,琳琅满目的商品无不透着节日的喜庆。天气虽冷,却阻挡不了百姓的购物热情,前来购物的居民们往小拖车上装着一份份的年货,一股浓浓的年味在这里弥漫开来。看见外国留学生一行人的到来,摊主们脸上挂着开心的笑容,热情邀请大家品尝各类年货小吃。

2023-12-16 阅读 (23) -

洪武二年移民多少人(是从山西洪洞“大槐树”开始的吗)

在今天的河北省南部、河南省大部、山东省西部和西南部,广为流传着 “问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。”的歌谣。并且在大家的认知里,明朝的大移民,都是从洪洞县大槐树开始的,那么这个说法正确吗?清朝的洪洞且c清朝洪洞县城图其实任何新兴的事务都有一个探索、总结经验、扩大的过程。

2023-10-22 阅读 (60) -

四川哪个朝代移民山东最多(感觉和四川太不一样了)

从成都坐飞机去山东济宁,实拍山东农村,感觉和四川太不一样了!第一章:踏上旅程,从成都启程盼望已久的旅程开始了。清晨,我从成都腾飞,踏上前往山东济宁的飞行之旅。心中满是期待和好奇,因为我将要探寻一个和四川完全不同的地方——山东农村。第二章:抵达济宁,初探山东风情经过两个小时的飞行,我终于抵达了济宁机场。

2023-09-12 阅读 (50) -

顺治八年山东移民东北宋

明代以前,中国就有山东人移民东北的记载,但真正大规模移民的阶段,主要集中在清朝。清朝时,东北地位特殊,宗室皇族起源于此,被视为“龙兴之地”。在入关初期,清朝对外来移民进入东北并不欢迎。当时清朝从东北抽调大量人丁投入战争,以致人口稀少。《奉天形势》记载:“荒城废堡,败瓦残垣,沃野千里,有土无人。”在八旗力量薄弱的情况下,清朝不愿意让大量移民涌入东北。

2023-11-29 阅读 (24) -

洪武年移民的标准(洪武年移民潮中,谁符合迁居标准)

根据《明实录》和《明史》记载,广义的明朝移民始于明洪武三年(1370 年),止于永乐十五年(1417 年),历时四十七年,共十八次。其中:洪武年间移民十次,建文年间移民一次,永乐年间移民七次。洪武年间移民四次到凤阳、四次为军屯(一次在大同,三次在北平),剩余两次迁徙有明确去向,且人数很少;建文年间和永乐年间移民去向全部是北平及其附近地区。

2023-09-11 阅读 (43) -

国家移民局山东边检总站(山东出入境边防检查总站)

齐鲁网·闪电新闻5月26日讯 5月22日,山东出入境边防检查总站党委读书班成员一行来到位于蒙阴县垛庄镇的孟良崮战役纪念馆,在讲解员的引导下,大家步入纪念馆大厅,聚精会神地观看 led 大屏上播放的孟良崮战役经过影片,“穿插奇袭、星夜飞兵、巅峰对决……”一幕幕热血画面将大家的思绪带回了那个战火纷飞的岁月,既为革命先烈的英勇壮举所感慨,更为沂蒙儿女全力支前、无私奉献的精神所感染。

2023-10-18 阅读 (24) -

福建高考移民山东多少人(“高考移民”是个坑)

高考对于全国学生来讲是为数不多的公平考试之一,如今高考的公平已经收到了猜疑,这是为什么呢?2020年我国有两万名学生变成了“泰国人”,前往泰国清迈进行两到四年学习,这就是高考受到质疑的原因——“高考移民”。对于一些家庭优越的学生来讲,家长已经为他们安排好了通往国内一流大学的捷径,他们只需要出国两年,拿到泰国“国际学校”的优秀证明资料,再参加一个汉语水平考试,就可以轻松进入清华北大等重点大学。

2023-12-06 阅读 (26)

热门资讯

-

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

2023-11-20 阅读 (105) -

2023-10-22 阅读 (73)

2023-10-22 阅读 (73) -

2023-09-02 阅读 (69)

2023-09-02 阅读 (69) -

2023-11-21 阅读 (64)

2023-11-21 阅读 (64) -

2023-10-22 阅读 (60)

2023-10-22 阅读 (60)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-20 阅读 (27)

2023-12-20 阅读 (27) -

2023-12-16 阅读 (23)

2023-12-16 阅读 (23) -

2023-12-06 阅读 (26)

2023-12-06 阅读 (26) -

2023-12-06 阅读 (25)

2023-12-06 阅读 (25) -

2023-12-05 阅读 (28)

2023-12-05 阅读 (28)