朝鲜人可以移民中国吗(加入朝鲜国籍)

20世纪50年代初,面对美国的一再挑衅,我国最终派出上百万中国人民志愿军出兵朝鲜,他们远走他乡,势必要与朝鲜人民一起抗击帝国主义的侵略。

虽然中国同样也付出了巨大的代价,但好在朝鲜战争胜利了,保卫祖国,扬我国威的目的成功达到。

在朝鲜老百姓的眼中,中国人民志愿军就是救世主。即使双方表面实力相差悬殊,但是中国军队仍然凭借一己之力力挽狂澜,靠的就是我国军人作战的无畏精神,能吃苦的能力,以及上级指挥官精妙严谨的战略决策。

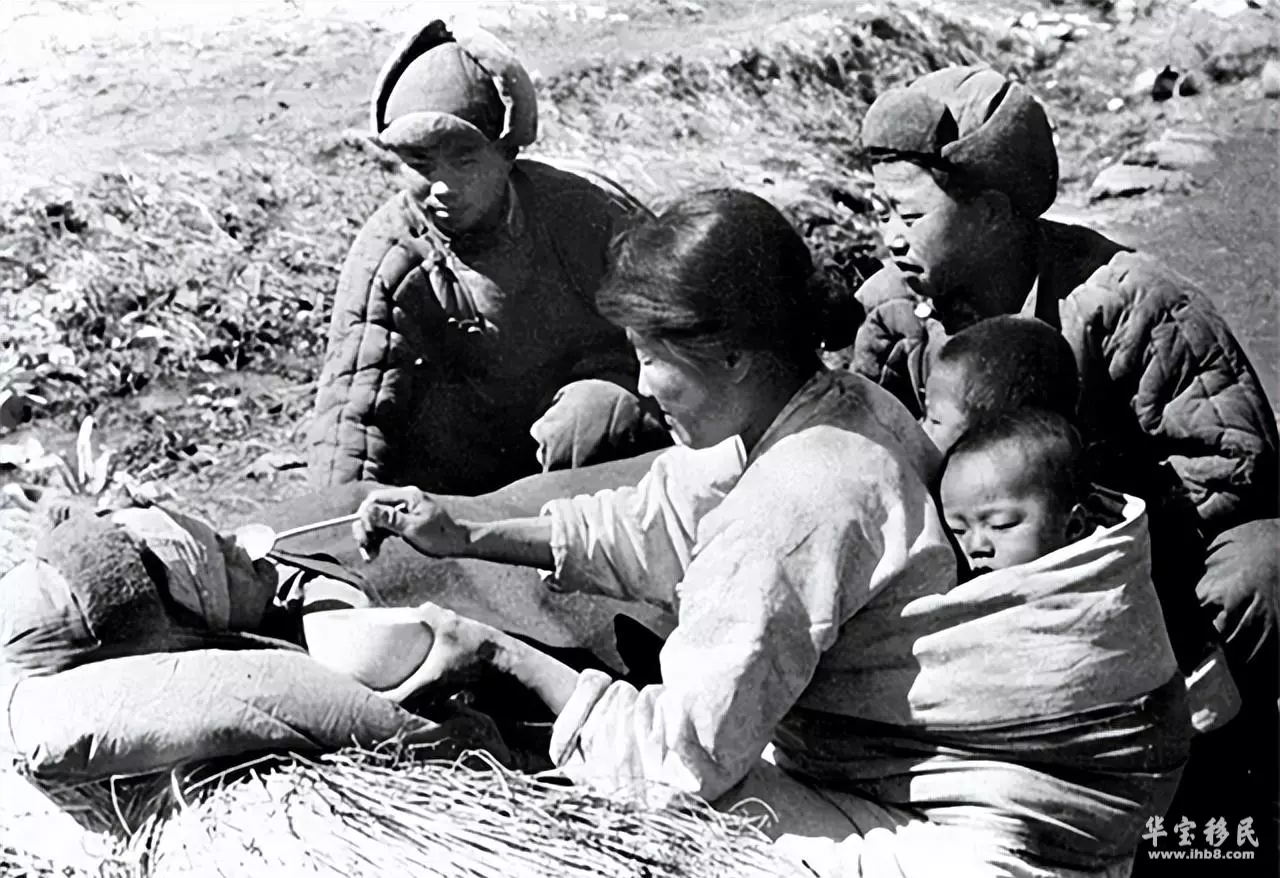

在那个年代,中国人民志愿军和朝鲜人民团结在一起,他们对于志愿军的钢铁般的意志和吃苦精神是非常崇拜的,朝鲜姑娘爱上中国战士的事情时有发生,王兴复和吴玉实就是其中一对。

为了爱情,王兴复甘愿放弃国籍,吴玉实答应远嫁中国,这对跨国恋情,如今怎么样了?

(一)烽火佳人

在那个战争年代,中国人民志愿军保家卫国的决心毋庸置疑,对于当地的朝鲜老百姓,贯彻的是和国内老百姓一样的政策“不拿群众的一针一线”,严加遵守各种纪律规定。

雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江,来到朝鲜的土地上,更应该要表现出中国军人的气度与风范,没有中国军人会忘记他们的使命是保家卫国,战火纷飞的朝鲜容不得儿女情长。

一直在在朝鲜战场的后勤部队工作的王兴复自然也知道这个道理,他刚刚20岁出头就来参军,可以说是出身牛犊不怕虎他的内心所想只有上战场快速击退美军。

可惜的是,他不需要奔赴在一线真枪真刀的实战里,而是被分配到了二线的后勤保障部。顾名思义就是组织实施经费,物资,卫生和运输等保障,全面不间断地实施后勤工作,巩固和提升前线军队的战斗力。

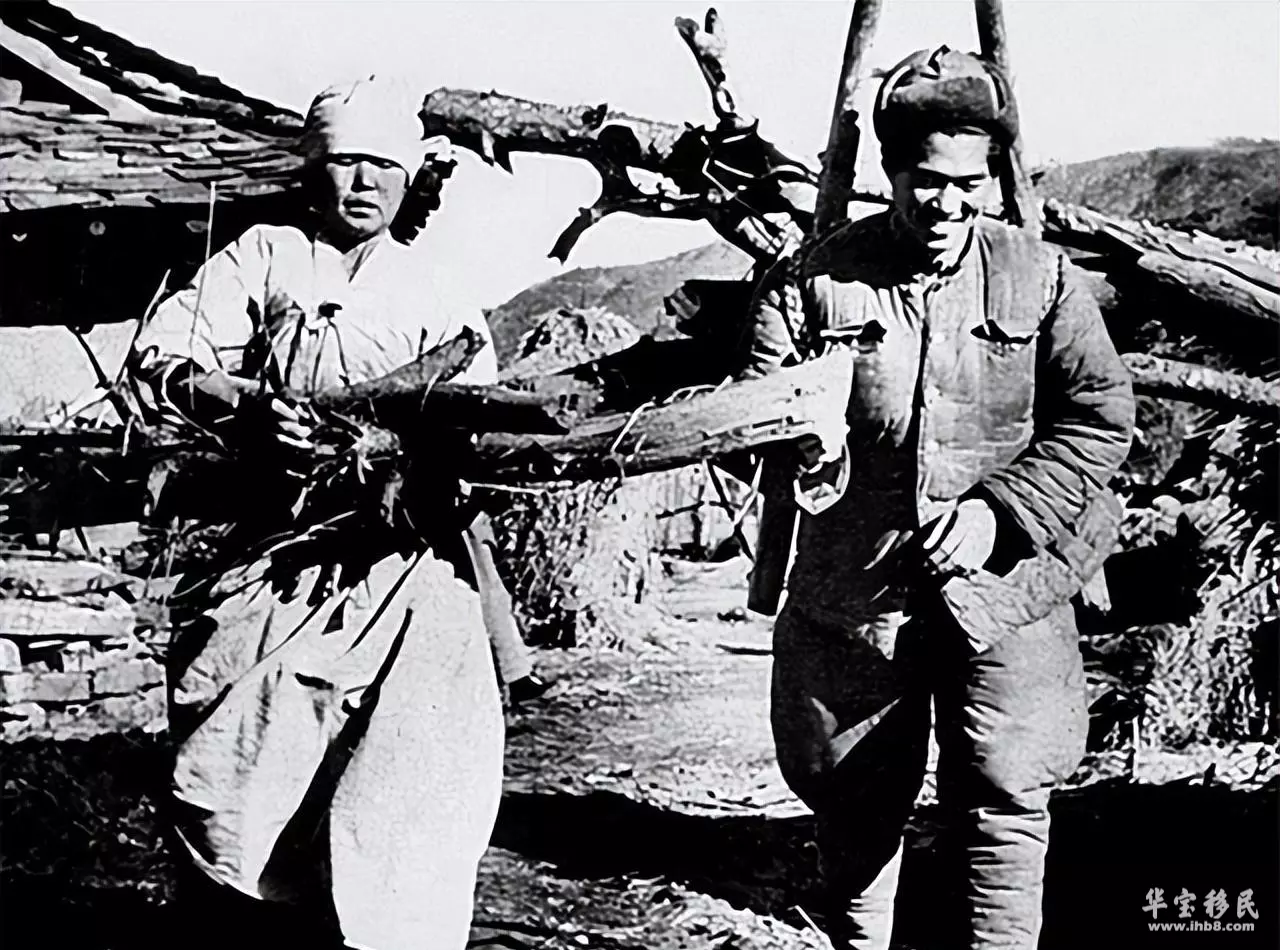

王兴复所担任的职责就是在交通线上进行指挥和调配。每天要为前线及时供应弹药和吃穿用的补给,战场上经常有伤亡,那些伤亡的战士也要依靠王兴复他们来运送回国,同时协调和动员当地的朝鲜军民一起支持一线的作战任务。

虽然没有真的上战场,但是一线高强度的作战加大了后勤部队的工作量,经常让王兴复力不从心,有时候迫不得已,人手实在不够,才会找村子里的朝鲜人民寻求帮忙。

有了第一次之后,附近村庄里的朝鲜老百姓都会自发地结伴帮助我国志愿军完成工作。

在他们眼里,志愿军们就是他们国家的救命恩人,甚至会慷慨的拿出家里为数不多的粮食,大包小包的塞给王兴复,家里的驴车或者马车也会用来运输物资,帮助王兴复保障战争的后勤工作。

这样一来二去,认真办事,工作勤快的王兴复和当地的村民逐渐熟络起来,对于朝鲜民众的帮助,他也心存感激,心里暗暗发誓,一定要帮助他们做好战后重建的工作。

要知道,朝鲜战争是第二次世界大战之后,多国参与的规模最大的局部战争。

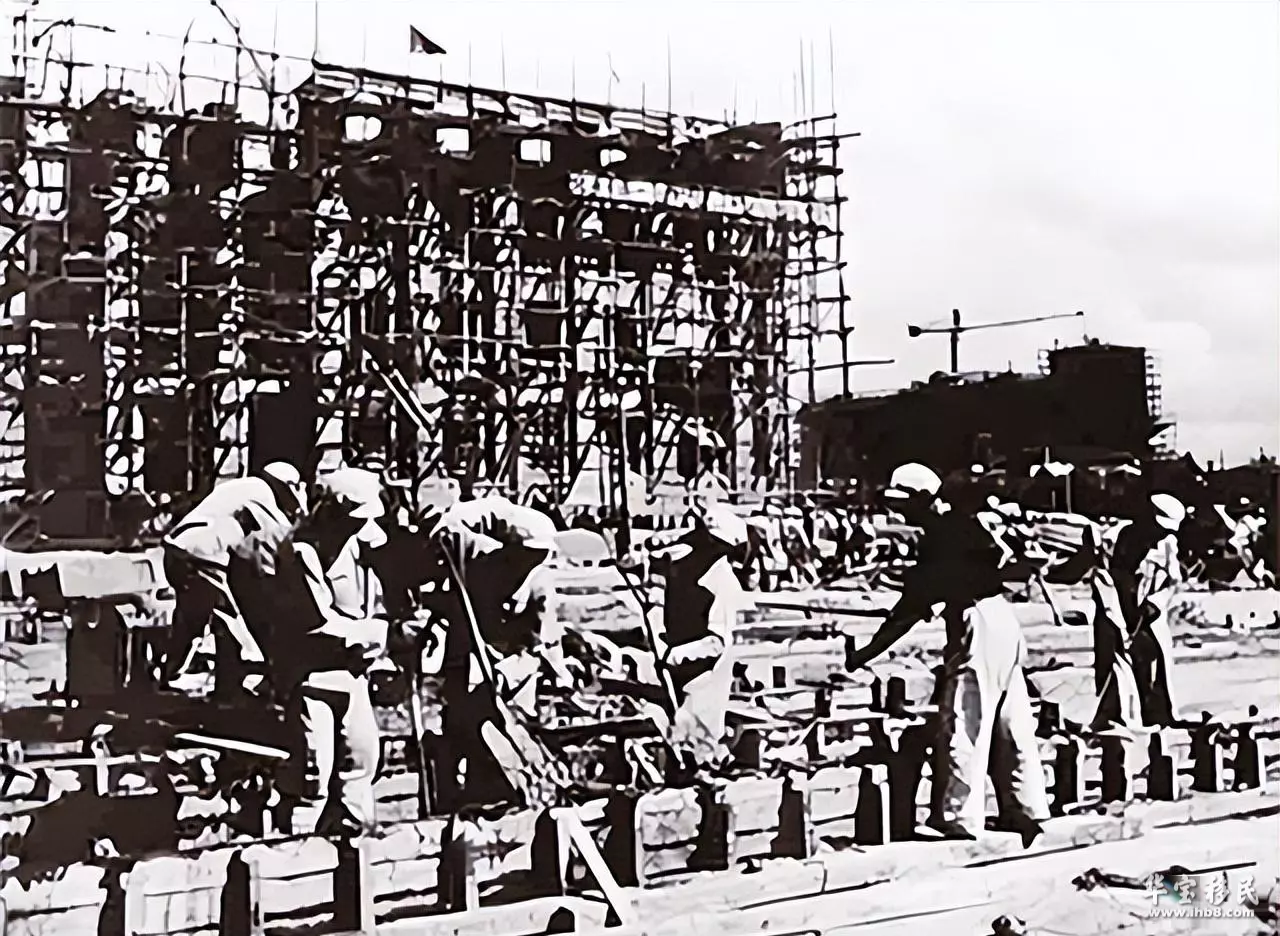

由美国组建的联合国军为了取得战争胜利不择手段,对朝鲜平民区都会进行狂轰滥炸,导致当地的工农业生产受到极大的摧残,大量老百姓流离失所,无依无靠。

帮助当地老百姓重建家园,这也是他作为后勤部队的任务之一。

接到命令后,他就出发前往帮助援建的家庭,从破败不堪的房屋可以看出,突如其来的大规模战争对本就贫穷的他们来说,是雪上加霜的。

通过大致的了解,王兴复知道了这户人家一共有四口人,年迈的老母亲和两个士兵儿子,还有一个17岁的小女儿。

战争刚爆发,他的两个儿子就应征入伍,可惜战火无情,不久之后就传来了两个儿子双双殒命的噩耗,这对于整个家庭来说,无疑是毁灭性的打击。

老人无法释怀,整天以泪洗面,身体状况也一落千丈。从此以后,身单力薄的母亲只能和年仅17岁的女儿相依为命,慢慢地挺过来。

他们家的情况实际上是整个朝鲜的老百姓战后的一个缩影,他知道自己的力量相对来说只能起到微乎其微的作用,他只能竭尽全力帮助其中少数几个家庭。

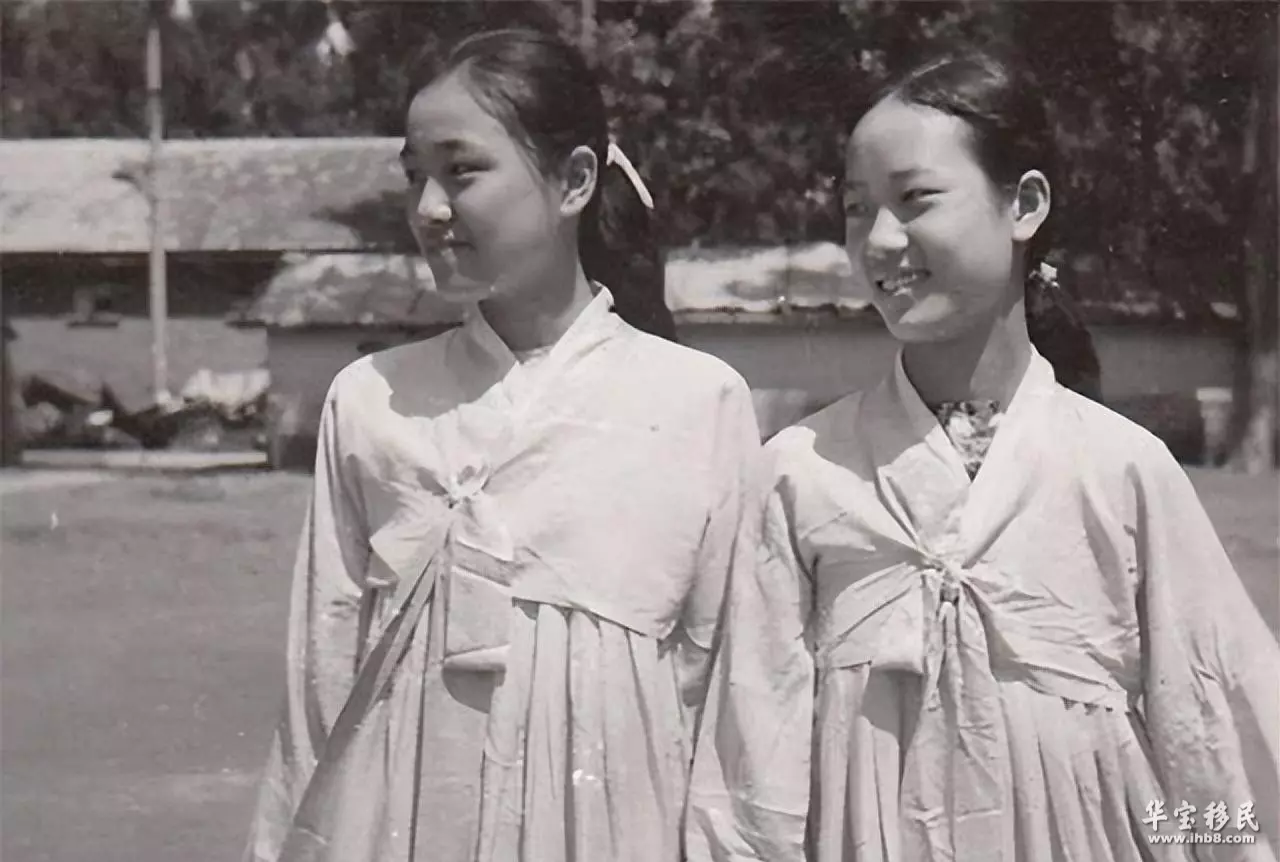

老人的女儿名叫吴玉实,两个哥哥的相继离去,让她本来青涩懵懂的肩膀上扛下的责任愈发沉重。

17岁的她无依无靠,国家支离破碎,母亲身体不好,她只能学着慢慢坚强。对于这位陌生志愿军的到来,她似乎找到了救命稻草,在之前早有听闻志愿军的品行和名声。

了解到这位老人家的两个儿子都战死沙场,丧子之痛不是一般人能够承受得了的。王兴复的内心也备受煎熬,如今他能做的只能是尽力照顾母女,他充当起儿子的职责。

把吴玉实当做自己的亲生妹妹,无微不至地关怀着这个不幸的家庭,有时候还会将分配给自己的伙食拿给母女俩充饥。

当时的王兴复也才20岁出头,所以两人只相差了三岁,即使在语言不通,国家不同的情况下,两人干起事来都会有同龄人的默契。

所谓男女搭配,干活不累,只要有吴玉实母女俩解决不了的困难或者力气活,王兴复总是二话不说一概都做了。比如王兴复在帮助她们家修建房屋时,吴玉实总会提前备好所有的材料,还会给他传递工具,打水做饭等等。

即使全程没有说话,两人也能很好地交流,一举手一投足都能明白对方的意思。随着两人渐渐熟悉起来,在情窦初开的年纪,不免会暗生情愫。

(二)艰难抉择

在与王兴复相处的过程中,吴玉实感受到志愿军的责任感和行动力,将他视为家庭全部的希望。

但是年少懵懂的吴玉实不知道如何表达这种特殊的感觉,她经常会跑到志愿军的驻地看电影,帮助王兴复做一些后勤方面的工作。

1954年9月,随着前线不停传来了胜利的消息,为了推动朝鲜问题的和平解决,志愿军先后主动从朝鲜撤出大部队。

王兴复对与这位勤劳善良的朝鲜女孩极为不舍,两人早已日久生情,还结下海誓山盟要结为夫妻。

与他同生共死过的战友也明白两人的相遇相爱不易,所以在王兴复递交申请的时候,许多战友都去找到领导帮着说好话,当时抗美援朝志愿军的纪律规定严明,志愿军不允许与驻地朝鲜人结婚,违反命令后果是很严重的。

在了解到两人的爱情故事之后,上级领导们也觉得此事需要灵活变通,政策是死的,人是活的。朝鲜战争之后如果还要遵循固有的政策,最后棒打鸳鸯,何尝不是一种罪过。

于是在两国高层研究对话之后,提出了一条建设性的意见:就地复员。

也就是按照1950年6月30日颁发的《关于人民解放军复员工作的决定》,王兴复需回到参军地区朝鲜参加生产和工作,后续的所有安排工作由当地政府决定。

领导对他说:“如果你不再是中国人民志愿军战士,就可以不用理会这条死规矩了。”王兴复看到了能和爱人在一起的希望满脸欣喜,但也犹豫了。

如果答应复员,他将会主动放弃中国国籍加入朝鲜。在朝鲜战争胜利之后,虽然完成了保家卫国的使命,但不能立马见到自己的亲人,他心存遗憾和愧疚。

吴玉实看在眼里,十分理解眼前这个男人的苦衷,也劝说他:“你一定要想好,这边交通也不方便,以后想回到自己的祖国就难了。”

但是年轻人总是会为了爱情做出疯狂的行为,王兴复说:“我决定娶你为妻就不会轻易反悔,孰轻孰重在我心里自有考量。”

随后在接受到撤退命令的王兴复立即报告上级关于他的情况,并且同意复员,提交当地复原的申请,1959年他正式退出中国国籍,加入朝鲜国籍。

在当时通信技术没有那么发达的年代,信息传递得也很慢。

这份特殊的申请函从志愿军总政治部,到我国驻朝鲜总领事馆,再到朝鲜外务省,朝鲜人事局,最后到干部局,层层审批,经历千辛万苦才将手续批完。

他们的结婚申请到了1962年才获得了朝鲜行政部门的批准,两人终于喜结良缘。

正是因为困难重重,才显得申请书和这份跨国恋情弥足珍贵,王兴复成为第一个,也是唯一一个正式通过批准,加入朝鲜国籍并且娶到朝鲜姑娘的志愿军战士。

结婚之后的日子虽然苦但也甜,他们早就习惯了清贫拮据的生活,凭借着吃得苦,耐得劳的精神,也算是将两口之家经营得有声有色,期间还生下了可爱的宝宝。

吴玉实的母亲对这个洋女婿赞不绝口,虽然几年之后她离开人世,但是闭眼的时候一定是满足且欣慰的。

(三)晚年归国

血与火铸就的爱情成为当地家喻户晓的一段佳话,政府和百姓自然都对他们慷慨相助。随着战后重建的推进和朝鲜的经济发展,王兴复小两口在朝鲜的生活日渐走向幸福,如今时过境迁,这对跨国婚姻状况如何?

通过政府和华侨的帮助,王兴复在朝鲜一直从事的是有关华侨教育的工作,他努力地考上了朝鲜许可的教师资格证,成为了一名真正的老师。致力于传播中朝文化,促进两国人民友好交流。在几年的努力下,他还当上了第三华侨小学的校长。

每一个远在异国他乡的人,都会有浓浓的乡愁,王兴复也不例外。即使结束了一天忙碌的行程,晚上夜深人静的时候,都会在窗前发呆,眼睛望着故土的方向,心想:故乡的月亮是不是也像这里的一样圆?

吴玉实似乎也看破了他的心事,她用不太流利的中文关心道:“如今我的母亲走了,我俩在朝鲜也没有什么后顾之忧了,我完全可以陪同你回到中国,那里才是你的故乡,你为我付出了太多。”

王兴复灵光一闪,热泪盈眶地抱着妻子,妻子的关心让他再次坚定了回国的想法。随着我国户籍制度的不断完善,放弃中国国籍,再想加入会面临着更加繁琐的手续。

在妻子的支持下,王兴复正是向朝鲜政府提出了退出朝鲜国籍的要求,也提出了自己想重新加入中国国籍的想法。

这是他第二次提出修改国籍的申请,过程只会比第一次难,但他和妻子都认为值得。中国人的传统观念里一直强调“落叶归根”,不管身在何处,祖国才是最后的归宿。

70年代末期,王兴复认为时机成熟又再次提出申请,向我国驻朝鲜大使馆递交回国定居的相关材料,最终获得了批准,这位阔别祖国二十多年的战士,终于带着妻子和孩子回归祖国的怀抱。

当时的新闻媒体铺天盖地地报道他们俩的爱情故事,但是王兴复性格低调不张扬,没有和自己的妻儿经常出现在大众的视野里,而是继续过着普通人的生活。

就算身处信息爆炸的现代,媒体也不希望打搅到两位老人安度余生,只知道他们一如既往地从事教育行业,为国家培养社会主义的接班人。

妻子吴玉实常说:“和兴复在一起的每一天,都是上天的恩赐,感谢中朝友谊,感谢中国这个包容性极强的国家,身为中国人是一件值得骄傲的事情。”

曾经的援朝英雄,如今已成白发苍苍的老人。面对祖国受难,他保家卫国,等到祖国安定,他教书育人,甘为人梯;对待家庭,他勇于担当,无愧于妻儿老小。

虽然过程经历千辛万苦,但是他完美践行了中国军人该有的精神,也正是因为中国有太多这样的铁骨铮铮,坚定不移的军人,我国才能一次次赢得胜利,渡过难关!

相关文章

-

中国移民回流多少(揭秘回国人数背后的真实故事!)

香港爆发“修例风波”后,英国等西方国家抛出所谓优惠措施吸引港人,并大肆炒作“移民潮”。不过连日来有多家香港媒体报道称,不少移民不到半年的家长选择了回流。香港机场资料图有港媒8月31日采访多所学校的校监及老师,了解个中缘由。汉鼎书院创校校监徐莉坦言,确实发现学生有回流本港就学的现象,多数从英国返回香港,且不仅出现在本地学校,国际学校也有。

2023-09-28 阅读 (28) -

外国人在中国生活的感受

新华社西安5月13日电 题:来中国留学是正确的选择——三名中亚留学生的在华生活新华社记者许祖华、蔺娟、张思洁“来中国留学是正确的选择”,中国—中亚峰会即将举行,新华社记者采访了部分在华留学的中亚学生,他们来中国学习不同的专业,了解感受中国的历史文化。他们的留学故事正是中国与中亚交流合作的缩影。从孤身一人来到中国求学,到三口之家扎根中国

2023-10-08 阅读 (24) -

移民中国需要什么条件?(移民中国,您准备好了吗)

澳洲移民这件事,越年轻越好,还在读书时,可以通过先留学后移民的方法定居澳洲。工作几年后,还可以走澳洲技术移民的方法。可当年龄到了四十岁,移民的可能就降低很多,但也不是没有机会。国内40岁还能移民澳大利亚吗?今天给你回答。一、国内40岁还能移民澳大利亚吗?可以。澳洲的移民方法很多,许多移民方法对年龄的要求都是小于45岁。

2023-09-27 阅读 (35) -

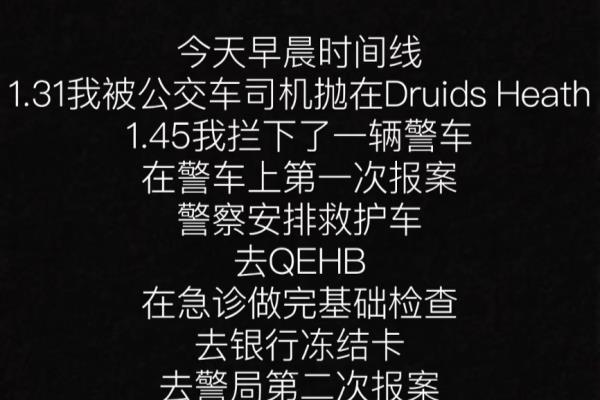

25岁中国男生在英国被围殴(中国女生在英国遭歧视被殴打)

6月27日晚,26岁的中国女留学生小a(化名)在英国伯明翰独自搭乘公交车时遭遇暴力行为,当地一名女子及其同伴按住小a的手和腿,还掐住她脖子使其窒息,小a向车上司机及乘客求助却无人施以援手,还有一名当地男子假借劝架趁乱偷走了小a的包。当晚,小a住进医院,现已无大碍。图源当事人社交媒体“施暴者将我掀翻在地,压住我的脖子,无法呼吸”

2023-11-12 阅读 (25) -

非洲人在中国犯法(我国已颁布相关禁令)

2019年2月20日,一场中国外交部举行的例行答记者问活动正在有序进行,数位外国记者各自针对比较关注的问题进行了提问,时任外交部发言人耿爽也一一进行了回应和解答。就在发布会接近尾声的时候,一名外籍记者的提问却一瞬间吸引了所有人的注意,只见这名外籍记者问到:“近日,一名中国籍商人被非洲坦桑尼亚法院判处了15年监禁,请问中国对此事如何处理?

2023-10-31 阅读 (46) -

中国不接受移民的原因(为什么不能接收难民)

面对国际上的难民潮,中国显得相对封闭和保守。虽然中国是联合国难民署的正式成员国,但是在难民人道主义援助方面,中国的政策与西方国家有着明显的差异。为什么中国不能接收难民?难民问题是一个全球性问题,不能简单化处理 难民问题是当前全球性问题之一,自叙利亚化武事件后,难民潮不断涌现,在欧洲、美洲、非洲等地区都存在着许多难民营。

2023-10-06 阅读 (25) -

中国移民最多的国家是哪个国家(全球移民最多的国家排行)

如今,全球移民的规模和影响力逐渐扩大。无论是追求更好的生活条件、教育和就业机会,还是远离战乱和政治不稳定,移民已成为现代社会中一个普遍的现象。那么,究竟哪些国家成为了全球移民最多的目的地呢?1. 美国美国一直是全球移民的热门目的地。长期以来,美国以其广阔的土地、丰富的资源、多样化的文化和经济机会吸引了大量的移民。

2023-11-20 阅读 (28) -

中国不承认立陶宛是国家(立陶宛玩大了)

立陶宛与俄罗斯的关系可以说是一段由历史纷争和地缘博弈构成的复杂故事。这个小国位于东欧西部,国土狭小,但历史地位却曾饱受争议和挑战。如今,立陶宛再次成为国际焦点,而其与俄罗斯的恩怨也愈发激化。立陶宛的地缘位置使其成为历史上多民族宗教交汇的中心,也让其处于不断的矛盾之中。16世纪后,立陶宛成为德意志和斯拉夫人相互争夺的战场,苏联解体后,该国重新获得独立,但仍未能摆脱外部势力的影响。

2023-10-27 阅读 (28) -

黑人在中国发生的事件(广东一黑人将中国女友扇晕无人敢扶)

引言:近期,网络上出现了一起备受关注的事件,涉及一位中国女生与黑人男子的纠纷,将这个话题推向了舆论风口。视频中黑人男子对女生施暴,而后续的场景更加令人气愤,让人深思社会问题。但在讨论这一事件的同时,我们也应该避免用种族或国籍歧视别人。一个和谐进步的社会,需要相互尊重、理解与包容。然而,选择伴侣时,我们也需审慎考虑,特别是跨国恋情,必须谨慎权衡。

2023-10-09 阅读 (21) -

在中国欠债去外国不用还(中国该如何应对)

阅读文章之前,麻烦动动小手,帮忙点赞加关注,感恩支持!世界上有这么一个怪现象,美国作为世界上最有钱的国家,经济实力一骑绝尘,让人望尘莫及。但同时美国也已经欠下了很多国家的债务,不得不让人惊讶。美债美国一直以来都作为世界的经济中心,地位无可撼动,几乎世界上百分之七十的生意都需要通过美元来结算。这也就意味着美国一直都有来源不断的收入。

2023-11-27 阅读 (29)

热门资讯

-

2023-09-30 阅读 (1294)

2023-09-30 阅读 (1294) -

2023-10-04 阅读 (1001)

2023-10-04 阅读 (1001) -

2023-11-20 阅读 (510)

2023-11-20 阅读 (510) -

2023-10-04 阅读 (445)

2023-10-04 阅读 (445) -

2023-10-26 阅读 (223)

2023-10-26 阅读 (223)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (16)

2023-12-30 阅读 (16) -

2023-12-30 阅读 (20)

2023-12-30 阅读 (20) -

越南在唐朝属于中国吗(越南自秦朝到唐朝始终是中国郡县而没能自立)

2023-12-30 阅读 (34) -

2023-12-30 阅读 (19)

2023-12-30 阅读 (19) -

2023-12-30 阅读 (17)

2023-12-30 阅读 (17)