上海移民公司排行榜(谁才是上海移民公司的领军者)

迁徙到上海的广东移民,对于家乡有着很强的身份认同。

不过随着时间的流逝,上海也慢慢在他们身上留下了印记。

一

原上海社会科学院研究员宋钻友出生在上海,父亲是山东蓬莱人,母亲是浙江绍兴人。

但从1993年开始,他却花了十余年时间潜心研究旅沪广东人,并出版了《广东人在上海》一书,在学术圈里有“宋广东”之称。

事实上,他与广东人的缘分自少年时期便已结下。

■老上海的弄堂里五方杂处,广东移民是很特别的存在。

1957年,年少的宋钻友跟随父母搬入新昌路、凤阳路西首的祥康里。弄堂里的人来自天南地北,其中,广东人特别多,且大都有些来历。

“他们的语言、风俗和生活习惯跟江浙一带移民差异很大,这些特别吸引我。”宋钻友说。

“比如,再冷的天也有人穿厚厚的木屐。走在弄堂里,人没到,声音从老远就传过来了。”

每到一定的时候,总有小贩骑着自行车到弄堂里来,车后面驮着一个很大的木桶。他们一吆喝,就有广东人下来买。

“小时候很好奇:桶里到底装的是什么东西?也不知道他是从哪里来的。”宋钻友说,“后来才晓得,小贩知道我们弄堂里广东人多,是来卖凉粉的。”

弄堂里的广东产妇生孩子,会从虹口请一个接生婆过来。“因为广东人坚持讲广东话,假使请一个江浙的彩婆,没法沟通。”

■虹口区曾经是在沪粤人的集居地,有不少弄堂以广东移民为主。

最让人眼馋的是,在“三年自然灾害”时期,广东邻居总能收到亲戚从香港源源不断寄来的猪油、花生。

“猪油装在长方形的大铁罐里,满满一大罐,够吃一个月。”宋钻友回忆说。

“每到月半的时候,邮递员骑着自行车就来了,车兜里装着邮包单。寄钱的也有,领到侨汇券,可以到侨汇商店去买东西。”

偶尔去广东邻居家串门,从墙上的挂件或者照片中,可以领略到岭南风光和海外风情。

此外,弄堂里还流传着一些广东人早年如何发家致富的“传说”。

所有这一切都让年少的宋钻友感到好奇:“为什么广东人会从那么远的地方来到上海?”

“他们讲的是‘鸟语’,在上海人不是很多,在政界也没有靠山,但为什么他们可以在商界、文化界发展?”

“我见过的广东人,几乎没有一家是没有海外关系的。可能在中国除了福建人之外,广东人的海外关系是最多的。”

“广东人和外面世界的联系从来没有断过,内心世界和我们不一样,这个非常有意思。我很想走进他们的世界。”

■北四川路上的永安里,曾经是永安公司为高级职员建造的宿舍。

在宋钻友看来,广东人旅居上海,是在近代粤民大规模向外迁徙的大背景下出现的。

上海1843年开埠后,作为一个贸易港口,自1850年代起迅速取代广州,成为中国的内外贸易中心。

在此后的一百年间,广东人向上海的迁徙基本没有停止。

作为上海移民中极其重要的一支,广东人的数量仅次于江苏人、浙江人,排名第三。

早在1857年,上海已有广东人数万。到1935年,在上海的广东人达到最高峰,有12万人之多。

来沪的广东人不少是投资移民,投资领域分布在纺织业、烟草工业、机器业、食品工业、面粉工业、金融业、环球百货业、小百货业、餐饮业、娱乐等等。

上海滩上大名鼎鼎的先施、永安、大新、新新四大百货公司,都是广东中山人创办的。

■岁月流转,如今在永安里居住的广东移民不多了。

粤商利用上海的特殊地位,开展上海与华南、香港、南洋以及欧美各国的贸易,成为联结上海与上述各地市场的桥梁。

“在广东人眼里,省港在一个生活圈里。从香港到南洋去又非常方便。”宋钻友说,“所以在晚清、民国时期,对广东人来说,华南、香港、南洋是连在一起的。”

“不少来沪的广东商人有在海外打拼的经历,他们心中往往装着两个市场——产品既要满足本国市场,又要出口到南洋。要出口就要满足国际标准,追求品牌的高质量。”

因此,他提出这样一个观点:“追求卓越是旅沪粤商最鲜明的品格。可以说,广东移民参与构建了上海的城市精神。”

二

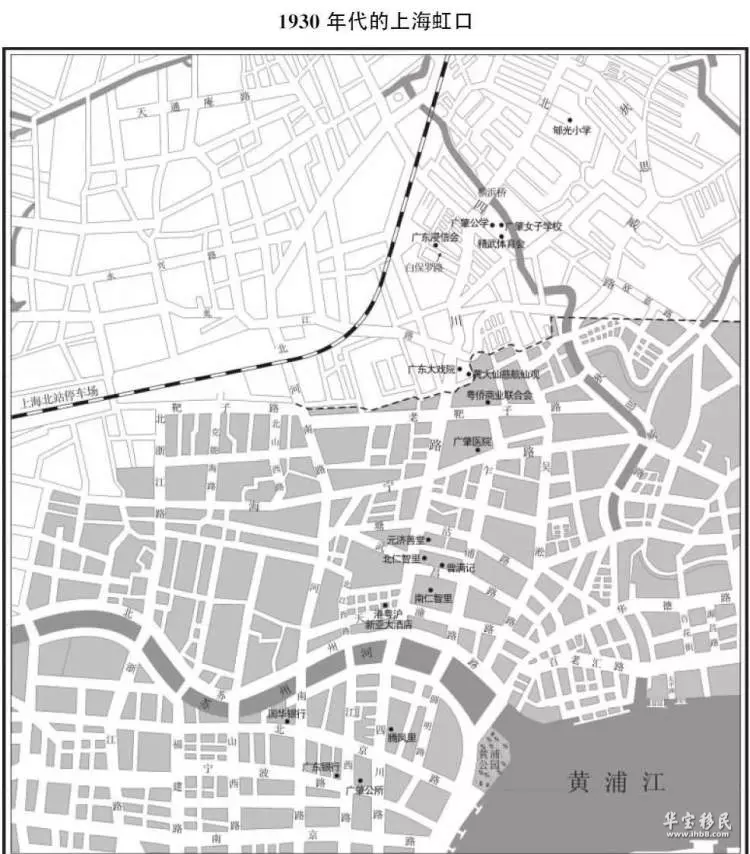

正如唐善祥一家初来上海时落脚虹口,说到广东移民,虹口是一个绕不开的地方。

“近代上海虽然涌入了数百万来自国内外不同国家和地区的移民,却没有社区林立的现象。但广东人也许是个例外。”宋钻友说。

“全盛时期,虹口的粤民在4-5万人之间。南市小东门一带还聚居了一批潮州人。”

早在19世纪70年代,《申报》上就有粤人集居虹口的报道。到上世纪30年代,虹口已被公认为广东人的社区。

粤人社区南至天潼路,北至横浜桥。同乡组织但凡有公告,都张贴在天潼路附近的三元宫和横浜桥。

■1930年代广东人在沪活动中心,该图选自宋钻友所著《广东人在上海》一书。

北四川路上的余庆坊、永安里,武昌路上的南北仁智里,海宁路上的同昌里、德兴里等等,都曾是广东人集居的弄堂。

宋钻友分析,广东移民之所以会聚集在虹口,是因为不少广东人在船厂或仓栈工作,这些工厂大都设在苏州河北岸黄浦江的西侧,离虹口很近。

“另外,虹口有些房产就是广东老板造的。为了收租方便,大量向同乡出租。”

直到现在,虹口依然留有不少广东移民的痕迹。

比如海伦路上的四川北路街道文化活动中心,有一支华南粤乐队。

每周六下午雷打不动,有一群老人家从莘庄、宝山、彭浦、普陀等上海的四面八方聚集到这里唱粤剧。

■在四川北路街道文化活动中心,每周六下午聚集着一群“老广东”唱粤剧。

“阿拉剧团成立于1995年。不过如果要追寻到以前,虹口的业余剧团在三四十年代就有了。老早杏花楼、新雅的大菜师傅、点心师傅都在阿拉此地唱粤剧。”81岁的队长卓汝平说。

这里台上唱戏的和台下听戏的,大都是上海的第一、二代广东移民,“年纪轻”的六十多岁,年纪大的九十多了。

“阿拉老早都住在这一带,后来拆迁分散到各地,但是阿拉根还在此地。”卓汝平说,“街道提供了场地,所以阿拉每个礼拜回到此地白相。”

■今年81岁的卓汝平是华南粤乐队的队长,唱粤剧六十多年了。

卓汝平的父亲是广东中山人,在德兴洋行的仓库开电梯;母亲是广东南海人,在生产双妹花露水的广生行打工。

自从父母这一辈来到上海,卓汝平从小生活在唐家最初落脚的福德里。

“阿拉弄堂里多数是广东人,所以弄堂里厢都讲广东言话。”她说。

弄堂里有传授武术的精武体育会,她小时候常去强身健体。

■1997年,卓汝平与其他票友登台演出时的留影。

从幼儿园到高三,卓汝平读的是离家不远的粤东中学(原为“广肇公学”)。

学校里从老师到学生,均以广东人为主。广东话成为“通行语言”,就连班级里的上海同学也都听得懂。

上世纪50年代末,上海电影制片厂拍摄的影片《青春的园地》、《女篮五号》要发行到东南亚,来学校里挑选配音小演员,卓汝平还被选去为电影的粤语版配过音。

89岁的区玉英素有粤剧“上海小明星”之称。她出生在上海,然而出生第五天,就因为战乱被父母带回家乡广东顺德。

等到她7岁的时候,一家人又重新返沪,在吴淞路天潼路附近、上海大厦对面的弄堂里落脚。父亲在广东人开的南洋烟草公司打工。

■今年88岁的区玉英,曾与永安公司老板郭琳爽一同登台演出。

她还记得,过去的武昌路好似一条广东街,迎面走来的路人,讲的都是广东话。

“海宁路也是。”卓汝平补充说,“还有河南北路、彭泽路、塘沽路交界的‘铁马路菜场’,里厢全是广东人,专门有卖广东人欢喜吃的小菜。”

“卖小菜的即使不是广东人,也听得懂广东言话,甚至会用广东言话回答侬。”区玉英说。

广东人来到上海,为粤剧的北上演出和传播提供了机会。

上世纪二三十年代,大批粤剧名伶来上海献演。粤剧演出舞台大都建在虹口,比如北四川路上的广舞台、广东大戏院(现为群众影剧院)等等。

■一些票友用的曲谱写着繁体字,且是竖排版的。

与此同时,旅沪粤民也自发地组织了一批业余粤剧组织。

比如成立于1925年的永安乐社隶属于永安公司,是上海最早的业余粤剧组织之一。

永安公司的总经理郭琳爽是广东中山人,也是上海滩上知名的粤剧票友。据说凡是有郭琳爽主演的剧目,票价有时比梅兰芳的戏还要高。

1950年,当时19岁的区玉英在永安三厂当纺织女工,被选去参加永安乐社,和老板郭琳爽一起登台义演,唱了《王宝钏》等四出戏。

她还记得老板讲话“中山口音蛮重呃,听起来蛮吃力的”。

■区玉英(左)与卓汝平一起登台演出时的合影

三

广东人出了名的爱吃,不管是住在上海哪个区的“老广东”,说起吃来,总是津津乐道。

“阿拉叫上海人的汤是‘三滚两滚汤’,五分钟十分钟就烧好了。阿拉要烧一两个钟头的。”卓汝平说。

现在她去广州探亲,会从四川路上的新海食品店买些火腿、鸭胗肝,送给亲戚煲汤。她自己则从广州带些菜干、剑花回来煲汤。

有些广东人爱吃的蔬菜,在上海很难买到。“比方讲,上海的丝瓜是圆的。广东丝瓜小小的,是六角形的。”区玉英说。

老房拆迁后,她住在彭浦,在家附近的菜场里找到一个老板,为她“特供”西洋菜。

“西洋菜前头嫩的地方汆汤吃,烧西洋菜牛肉汤。比较老的煲西洋菜骨头汤。滚好以后慢慢叫(慢慢地)笃,要烧两个钟头以上,阿拉还要摆两个蜜枣下去。”

■煲仔饭是为上海人所熟知的一道广东菜

区玉英有好几个拿手的煲汤方子。

“阿拉广东人欢喜买猪肺,焯水后放南北杏,再摆两个蜜枣,烧猪肺汤,止咳润肺。——阿拉广东人就是花头精透呀,馋痨(嘴馋)嘛不讲馋痨,讲养生,讲得好听唻。”她开玩笑说。

“还有我欢喜素汤。有种汤阿拉叫‘三姑六婆汤’,蘑菇香菇鸡腿菇,统统买回来烧只汤,再摆点山药,差不多好的时候再摆点枸杞。这种鲜味特别纯粹,侬试试看,真的蛮好吃呃。”

“大胜胡同”有一道需要提前预定的“发财好事到手”—— 发菜蚝豉焖猪手,这是唐家过年时讨口彩的一道菜。

■广东菜里有一道古法焖石斑,在上海,唐善祥把它改良成了焖鳜鱼。

区玉英和卓汝平家里的年夜饭餐桌上,也保留了一些广东特色菜肴。

“阿拉年三十要做饺子——不是水饺,油里腾的,里厢摆花生、芝麻,甜的。”区玉英说。

“过年阿拉要做萝卜糕,讨口彩,‘步步高’。”卓汝平说,“自己做的比茶餐厅里好吃,摆的东西多,有腊肉、香肠、开洋、干贝。”

不过,就像如今上海的宁波移民、苏北移民过年有时懒得花功夫包汤圆、炸肉圆一样,“老广东”也没有往年那么兴师动众了。

“侬晓得,现在上海嘛都是男人买汏烧。”区玉英说,“阿拉女婿安徽人,头两年还肯弄弄,到底太麻烦,现在是不肯做了。”

各地移民在上海的融合,体现在了年夜饭的餐桌上。“在上海,阿拉也‘变种’了,水笋烧肉也吃的。”区玉英说。

■广东移民受到上海饮食习惯的影响,大胜胡同也烹制松鼠鳜鱼这样的本帮菜。

这种融合与变化,也体现在了语言上。

“讲句难听的,在上海唱粤剧,阿拉是末代了。”区玉英说。

卓汝平说:“阿拉屋里厢,儿子都讲广东言话,但是伊拉不欢喜唱广东戏,粤语歌曲倒是会唱的,比方讲谭咏麟。”

“到孙子这一辈,广东言话会听,讲有点洋泾浜。”她说,“现在阿拉屋里经常讲半句广东言话,半句上海言话,有辰光再来句普通话,也不晓得哪能转(换)的。”

迁徙到上海的广东移民,对于家乡有着很强的身份认同。不过随着时间的流逝,上海也慢慢在他们身上留下了印记。

在2016年回到上海前,唐善祥和唐大维父子曾有一段移居香港二十多年的经历。

■唐家父子在上海和香港都有比较长的生活经历

唐大维说:“在上海,对广东人的身份认同更强;在香港,对上海人的身份认同更强。”

在香港的那些年里,有时候,他们会想念上海的荠菜馄饨。可惜香港荠菜难觅,且不是野生的。

后来,唐善祥想到了一个办法:“用西洋菜来代替,包馄饨倒是不比荠菜差。”

参考资料:

1. 宋钻友,《广东人在上海(1843-1949年)》,上海人民出版社,2007年出版。

2. 张元章,《香山人推动上海崛起》,《珠海特区报》,2010年8月15日08版。

3. 谢江珊,《粤商在上海:“广东精神”创造商业奇迹》,《时代周报》,2017年11月。

4. 管鑫杰,《上海的业余粤剧组织》,微信公众号“deug”,2017年12月10日。

- end -

写稿子:韩小妮/ 画图画:二 黑/

编稿子:韩小妮/ 拍照片:杨 眉/

拍视频:罗易 林国华/

拿摩温:陈不好玩/

老照片由受访者提供

版权所有,未经允许请勿转载

请给我们留言,获取内容授权

相关文章

-

英国永居卡到期更换上海银行卡(英国永居卡BRP到2024年全部失效)

“英国永居卡 / brp如果你在最近两年成功通过申请获得了英国永居身份(indefinite leave to remain),那么你一定会有一张brp卡,且卡上的到期日清一色显示的是2024年12月31日。自2020年1月1日开始,就算你申请的签证时间超过5年,最终所拿到的brp卡的到期日也一样会定格在2024年12月31日,而非真正的签证有效期。

2023-09-20 阅读 (37) -

三峡居民为什么搬到上海(三峡移民30年背后的故事)

故乡是一座孤岛,成年后只能在他乡遥遥凝望。想念故乡的桃花树、想念村边潺潺的流水,可惜这些只能存在于回忆中。1992年,随着一纸文书的下发,100多万人的命运就此改变。在这100多万人眼中,故乡就是那长江三峡蜿蜒碧绿的江水。生产发展日趋完善,经济上升让人喜上眉梢的同时,环境保护也迫在眉睫。在国际发展大会中,联合国向各国提出建议,要保护自然环境,退耕还林,这样才能充分利用自然潜力,造福子孙后代。

2023-09-13 阅读 (34) -

上海外国人来华工作(那只是在中国)

近日,特斯拉上海工厂终于还是憋不住了,被中国爱国企业家围追堵截之后,最终还是没有昧下自己的良心,给自家工厂的普工涨绩效。据特斯拉工人在贴吧自爆,特斯拉将绩效从1.2提高至1.5。按照留言网友的说法,绩效1.2到手能拿到2k多,此次绩效上涨幅度约25%,那么普工每人每月可以多拿500多块绩效。这在动不动就失业的当下,特斯拉非但没有辞退工人,反而涨薪,实在难得。

2023-09-18 阅读 (37) -

上海移民公司推荐(寻找上海移民公司,哪个值得信赖)

相信很多移民美国的申请人在申请美国移民的时候,都会经历咨询过移民美国的机构,很多移民美国的申请人对于移民机构那是又爱有恨,爱的是移民机构能够给自己在移民美国的道路上提供很多专业性的指导,协助移民美国的成功,恨得是由于国际环境的影响,很多公司都想在移民行业来分一杯羹,导致移民市场上的移民机构良莠不齐,如何在选择移民机构中擦亮眼睛,帮助自己一步到位移民美国呢,三招让你搞定如何选择移民机构!

2023-09-19 阅读 (41) -

上海户口注销后可以保留房屋吗

随着时代的发展,越来越多的人为了自身发展,也为了子女能赢在起点,选择通过身份规划去获取更多优质的资源。拥有一本香港护照,不仅可以说走就走,畅行全球168个国家和地区,也意味着在海外资产配置、子女教育规划、退休后养老等方面有更多的选择。但有一个问题摆在大家的眼前,那就是拿了香港身份,还需不需要注销内地户口呢?

2023-09-24 阅读 (44) -

上海永久居留事务服务中心(帮他们更好融入中国)

今天上午,上海市公安局出入境管理局在永久居留事务服务中心举办了一场别开生面的外国人移民融入服务活动,8名最新获批中国永久居留资格的外籍人士获得《外国人永久居留身份证》,来自10余个国家的30多名在沪永居或常住的外籍人士及其家属参加了活动。图说:一场别开生面的外国人移民融入服务活动今天举行。出入境管理局供图

2023-10-13 阅读 (35) -

上海外联出国集团(外联出国顾问集团董事长何梅)

2021年9月4日,由全球化智库(ccg)和北京市“两区”办主办的中国国际服务贸易交易会“北京两区建设与企业全球化论坛”(ccg第八届中国企业全球化论坛)在北京国家会议中心举行。外联出国顾问集团董事长、ccg副主席何梅在以“数字经济新视野与服贸产业新生态”为主题的分论坛上发表以下观点:我从事的是出入境服务行业,十几年来和国内外的各类企业、高校、学生群体都有着紧密的链接。

2023-10-21 阅读 (51) -

上海移民事务服务中心(上海公安)

办证大厅咨询台内的工作人员正在接待前来询问办证事宜的民众。 李姝徵 摄 9日是恢复办证后的首个工作日,当日9时,记者在上海市公安局出入境管理局办证大厅外看到,已有不少预约了当日办证的申请人来到出入境管理局办证大厅门口。经工作人员核验预约信息后,依次进入办理。上海公安出入境管理部门有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注;恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发,停留证件签发、换发、补发,居留证件签发、延期、换发、补发。

2023-10-26 阅读 (34) -

三峡移民上海安置点(三峡上海相携互助卅年不渝)

满载300余名上海游客,“静安·夷陵号”动车旅游专列再次启程,溯长江而上,向三峡驶去。“坐游船过水闸,置身三峡大坝里,特别新奇!”经常出门的旅游达人包先生这几天不断更新朋友圈晒图。上海游客在三峡大瀑布游玩。 阚红星摄上海游客在夷陵区三斗坪镇中堡村观景平台,感受“高峡出平湖”的独特景观;到三峡人家,感受“两岸猿声啼不住”,体验别样土家风情;去三峡大瀑布,感受“飞流直下三千尺”的壮丽……一趟巴山蜀水之旅,他们大呼“过瘾”!

2023-10-27 阅读 (41) -

上海移民公司电话(上海物流公司电话)

上海物流公司电话:400-1828-156上海物流公司电话:400-1828-156上海物流公司专业承接:长途搬家,行李托运,轿车托运,家具托运,家电托运,国际物流,国际海运,航空物流,电瓶车托运,摩托车托运,仪器托运,设备托运,大件物流,工具托运,大件搬家托运,搬家物流,出国搬家,跨省搬家,市内搬家,移民搬家,异地搬家,跨城市搬家,私人物品运输,办公室搬迁,货物安全包装,钢琴托运等.

2023-10-20 阅读 (26)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (911)

2023-10-08 阅读 (911) -

2023-08-19 阅读 (650)

2023-08-19 阅读 (650) -

2023-11-20 阅读 (510)

2023-11-20 阅读 (510) -

2023-10-10 阅读 (499)

2023-10-10 阅读 (499) -

2023-10-26 阅读 (223)

2023-10-26 阅读 (223)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (82)

2023-12-30 阅读 (82) -

2023-12-30 阅读 (50)

2023-12-30 阅读 (50) -

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65)