中国人在非洲种植(中国人手把手教非洲朋友种稻米)

稻子熟了。

2022年4月,非洲南部的一片稻田里,来自中国的稻米种子结出沉甸甸的稻穗。而在此之前,博茨瓦纳的土地上已许久未长出稻米。

2020年新冠肺炎疫情暴发后,博茨瓦纳进入全国紧急状态。这个粮食依赖进口的国家面临断粮的风险。当地一位华侨联系上海农业生物基因中心团队后,一批节水抗旱稻种子漂洋过海抵达非洲,经过两年的培育试种,终于获得丰收。

全球疫情阴霾下,作为主要粮食作物,水稻的自主种植能力从未像今天这样成为不少国家的隐忧。为保证粮食安全,除了博茨瓦纳,还有许多非洲国家如乌干达、布隆迪、肯尼亚、尼日利亚、加纳、布基纳法索……都种植了中国科学家研发的节水抗旱稻种。

现在,我们从上海出发,前往万里之外,看看这些种子怎样扎根非洲的土地,又如何长出饱满的稻穗。

6月27日,博茨瓦纳哈博罗内中国节水耐旱稻试验田。新华社发(策基索特巴洛摄)

一通求援电话

阳光照在博茨瓦纳首都哈博罗内的稻田间,一阵风来,金色波浪起伏荡漾。

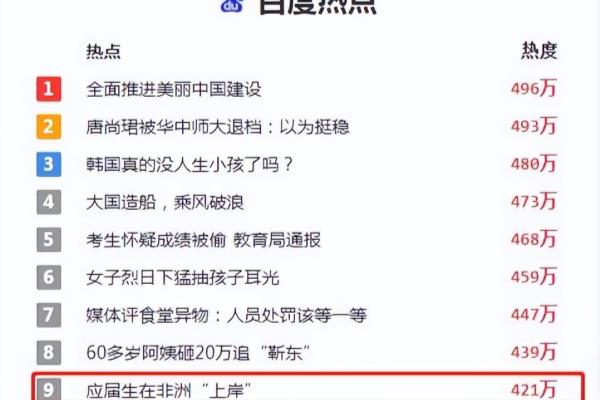

2022年6月27日,“中国水稻丰收日”仪式正在此地进行。中国驻博茨瓦纳大使王雪峰同博茨瓦纳代总统措霍瓦内一起走进水稻试验田,拿起镰刀收割水稻,庆祝丰收。

仪式上,不止一位博茨瓦纳人感慨,天天吃大米,却从来不知道大米如何生长,这次总算见到了。同样在仪式现场庆祝的南庚戌觉得欣慰,大家的努力没有白费。

一切要从两年前那通至关重要的电话说起。2020年6月的一天,南庚戌在客厅里来回踱步,最终下定决心拨通罗利军的电话。

南庚戌是非洲农业有限公司及非洲里程集团董事长,也是中非民间交流与合作促进会会长。自1999年来到博茨瓦纳创业,他过着每个月往返于中国和非洲各国之间的忙碌生活,“每年得飞几百趟”。但这两年,疫情中断了频繁的工作旅行。

同样停滞的还有博茨瓦纳的粮食进口。博茨瓦纳本地人吃的主要粮食作物有玉米、高粱、大米,大部分依靠进口。

2020年,因为疫情封国,货运大卡车无法进入博茨瓦纳,赖以生存的粮食运输线中断了。这正是南庚戌要给罗利军——这位上海农业生物基因中心首席科学家——打电话的原因。

“论起种植水稻,中国人是行家。我想中国地大物博,总有一个地区的土壤和气候与博茨瓦纳相似,总有在非洲也可以种的稻子。”南庚戌回忆道。

尽管曾在10年前就注册过一家农业公司,但农业领域的业务南庚戌从未真正涉及。疫情暴发后,“吃饭问题”让他不得不开始关注农业。他在网上找抗旱农作物的信息,搜索结果里出现罗利军的名字,紧跟着的词条是“节水抗旱稻”。

资料显示,罗利军带领团队研发的节水抗旱稻在节水50%的情况下,亩产达到了700-750公斤。目前,节水抗旱稻在中国多个省份的种植面积已经超过300万亩,并已推广到“一带一路”沿线国家。

南庚戌觉得在博茨瓦纳种水稻有希望,但心中仍有许多疑问。

“我现在和你通话是非常轻松的状态,但两年前,在同一个位置联系罗教授时,还是有很多担忧。”南庚戌说。他不确定远在地球彼端的上海是否能提供合适的种子,跨越万里的种植试验会不会成功。

罗利军也对那通电话印象深刻,“当时他找到我,说当地没饭吃了,非常着急。 ”隔着上万公里,罗利军被海外华人想要改善当地人生活的热情与愿望打动,决定试试。

上海市农业生物基因中心原本就有与非洲合作的项目,但当时的合作国家中并不包括博茨瓦纳。研究员刘灶长是非洲项目的主要负责人,罗利军安排他与南庚戌对接。

“那时候觉得,这件事情没有理由做不好。”南庚戌说。他在博茨瓦纳经商生活20多年,熟知当地民情,与政府机构、社会各界都积累了不少资源,但在农业技术方面知之甚少。获得来自国内的技术支持后,他信心倍增,“既然能够发挥双方的优势,这事必须得做”。

为引进抗旱稻,南庚戌的非洲农业有限公司与博茨瓦纳农业与自然资源大学签署了一份备忘录,迅速成立一个创新农业中心,旨在推动在博茨瓦纳种植包括节水抗旱稻在内的抗旱农作物,筛选培育最合适的品种在全国推广。

抗旱稻生长期间,技术员在田间巡检长势。(受访者供图)

一次学术转向

很快,一场两国农业专家技术座谈会在线上举行。专家们通过讨论具体的土壤环境和气候条件,才能决定寄什么种子。

为了选择合适的品种,研究员刘灶长对博茨瓦纳做了全方位的了解。这个地处非洲南部内陆国家,位于南回归线上,东接津巴布韦,西连纳米比亚,北邻赞比亚,南界南非。地势属于高原地区,平均海拔1000米左右,大部分地区属热带草原气候,西部为沙漠、半沙漠气候。年均气温21℃,年均降水量只有400毫米。

为了提高试种成功的概率,除了上海的团队之外,南庚戌还联系了安徽、江苏相关专家。最终三地提供了7种旱稻种子进入试种环节。上海农业生物基因中心提供的抗旱稻品种,是基于“旱优73”并经抗性改良的低碳排放节水抗旱稻“wdr73”。

与传统水稻相比,节水抗旱稻在有水灌溉的高产田,可节水50%以上,亩产可达750公斤。即便是在抛荒地和山改地,也能达到超过600公斤的亩产量。

许多年以后,农业科学家罗利军在介绍节水抗旱稻时,依然记得20多年前的那个“决定性瞬间”。

1998年的一个寻常周末,正在国际水稻研究所做访问学者的罗利军无意间读到一篇关于农业与水资源的文章。文中的一组数据引起他的关注,水稻用水量占整个农业用水量的70%,农业用水量则占国民用水总量的70%。在以“增产”为主要目标的行业环境中,罗利军忽然意识到,“节水”也应该成为研究的重要方向。

“要让中国的水养得起中国的稻,当时只有这一个想法。”罗利军说。2001年,他带领团队来到上海,组建了上海农业生物基因中心,正式开启了研究方向的转型,以开发“节水抗旱稻”为主要目标。

节水抗旱稻不仅要解决节水这一个问题,还要解决与它相关的所有问题。干旱不仅与降雨量、地下水量相关,与空气湿度、风向也密不可分。如何在干旱条件生存,同时实现高产,这是一个系统性的问题。

“20年。我们现在总算弄明白了这些问题。”罗利军说。2021年11月3日,罗利军主持的项目“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”获得国家科学技术进步奖一等奖。这是中国农业界时隔8年后,在国家科学技术进步奖的评选中再次获得一等奖。

近些年,节水抗旱稻培育出适应多地气候环境的数十个新品种。在上海,节水抗旱稻最著名的品种是“八月香”。这是根据上海土地资源情况量身定制的品种。

由于上海耕地面积有限,为了保证产量,八月香的最大优势是将传统水稻收获时间缩短了两个月。原本10月丰收的稻谷8月就能“香”,节约下来的这两个月,既可以选择待其再长一轮二次收割,也可以种植其他经济作物。无论怎么选,都实现了农田增值。

更具革命性的是,它改变了千百年来水稻的种植方式。种植节水抗旱稻的农民不必再像往日一样插秧、耕地、灌田,而是直接在雨季来临前播撒种子即可。而且,因为减少了灌水,水分流失过程中带走的化肥也减少了,种植节水抗旱稻不必像过去一样频繁施肥,农田甲烷排放量大幅降低。

“追根溯源,我们都是农民的孩子。我们研发的一大动力,就是减轻一些农民劳作的负担。”罗利军说。

科学永不止步。“还有新的问题等待被解决,像今年夏天这样的极端高温天气下,如何进一步优化我们的抗旱品种,是我们接下来要思考的问题。”罗利军说。

两次异国试种

在国内环境中解决了一个又一个问题后,中国的种子走向了世界。

不过,在博茨瓦纳,抗旱稻的试种并非一次即成功。

“那包种子从上海到哈博罗内走了一个多月。”刘灶长记得。因为疫情,全球物流迟滞,平时五六天就能抵达的快递经过了漫长的周转才抵达非洲。再经过清关、检疫、获得进口许可证等一系列流程,收到种子已经是两个月之后了。

种子到晚了,是第一年试种失败最直接的原因。来自中国的种子在12月至1月间才开始播种,错过了博茨瓦纳的最佳播种季节。

“第一次的试种,虽然苗都长得很好,但是到了三四月份才开始一点点抽穗,那时博茨瓦纳的气温已经很低了,夜间温度在10℃以下。”刘灶长说。

尽管第一次试种失败了,项目仍将继续。刘灶长深入研究了博茨瓦纳气象资料,分析了当地的热量和降雨数据,最终得出结论,第二次试种一定要提前到10月或11月播种,才能确保来年4月——博茨瓦纳的冬季到来前成熟。

时间问题解决后,新的挑战又出现了。博茨瓦纳土地地质条件并不均匀,部分地区沙化严重。最理想的状态是在即将下雨前播种,种子下地后,立马有雨水进行一次灌溉,促进水稻出苗。

但第二次试种时,试验田里播完种后,当地出现了持续干旱,很多天没有下雨。终于等到一场雨时,又因为土壤沙化严重,表层坚硬,阳光一照就容易板结。南庚戌记得,第一次播种后,左等右盼,十多天后才终于发芽。

“理论上5到7天就应该看到发芽了,但当时我们没能在发芽之前保证土壤湿润,让种苗能够钻出地面。现在看来也算是积累了一些经验。”南庚戌说。

试种田面积大约占地五六亩,种植团队主要由当地农民和农业大学的学生构成。但南庚戌隔三岔五就往稻田里跑,想要亲眼看看生长情况。

原本以为初期等待发芽的那段时间是最煎熬的一段时间,后来他发现,每个阶段都会有担心的事。土壤环境、温度、湿度、病虫害……任何一个环节都可能出现差错。

“因为在试验嘛,每一环都不能漏掉,得观察它在当地自然环境中到底怎么样,能否生存。”南庚戌觉得心里总是绷着一根弦。

“他经常在微信上给我发图片、视频,有时候讨论长势,看看有没有生病或虫害。”刘灶长记得,那段时间,隔着6个小时的时差,他总是在夜晚收到南庚戌来自地球彼端的消息。在“远程教学”陪伴下,刘灶长发现博茨瓦纳田间的稻子“长得很壮”,结穗、灌浆都很顺利。

4月,博茨瓦纳的土地上,抗旱稻迎来了丰收。举办庆祝仪式前,如何脱粒成了新的难题。刚刚开始种上稻米的博茨瓦纳,在农业设备上还没来得及跟进。

最终,刘灶长向博茨瓦纳寄去了一台小型家用碾米机。“淘宝上就能买到,现在物流恢复了,不到两周他们就收到了。”

仪式现场,南庚戌贡献出自家的电饭煲,大米饭飘香田间。平时主要吃糙米的博茨瓦纳人对来自中国的稻米赞不绝口。大家甚至把收割下的秸秆带回家,作为纪念。

南庚戌觉得有些感动,“几十年后,博茨瓦纳人谈论起每天吃的大米,能够想起是来自中国的种子生长出来的,那么今天我做的一切努力都很值得。”

乌干达节水抗旱稻wdr73示范田收割前的景象(受访者供图)

未来更多故事

试种成功之后,博茨瓦纳期盼稻田能够年年丰收,这需要更多人长久的努力。

尽管有了成功经验,但仍有许多种植技术需要积累——怎么浸种、施药、除虫……授人以鱼,也需授人以渔。南庚戌打算请国内专家来博茨瓦纳。“我们希望能够在今年10月份,邀请国内专家来当地参加这一季试验,现场指导。”

农业绝非急功近利之事,种植从试验到推广也并非一朝一夕之功。20世纪70年代,曾经有东亚的农业专家在博茨瓦纳试种过稻米,但一两年后随着项目的结束,种植也告一段落。

“我们的品种如果想要真正在其他国家大面积推广种植,首先要经过当地政府的审定。试种的过程,也正是为审定作准备。”刘灶长介绍。这样的审定并非一次即可,通常需要三五年的反复试种和测试,与当地的农牧研究机构合作,才能获得最终结论。

博茨瓦纳第一次试种成功的时候,刘灶长手头另一个非洲合作国家——乌干达的水稻项目已经进入审定推广阶段。

技术员在田间巡检长势(受访者供图)

“我们在乌坎达每年有好几千亩的试种面积。”刘灶长介绍。在乌干达,他的合作伙伴是来自乌干达国家农牧研究机构(国家农科院)的吉米·拉莫(jimmy lamo)博士。

拉莫说,在乌干达,中国虽然遥远但并不陌生。中国建造的道路、桥梁,中国生产的商品,在这个国家随处可见。所以,三年前,当中国的水稻种子出现在种植选项里时,乌干达的农民非常乐意尝试,“来自中国的商品,总是品类丰富,物美价廉,在乌干达很受欢迎。这给许多乌干达人留下很好的印象,我想这也是推广中国稻米种子非常顺利的原因之一。”

更重要的原因是,中国稻米给他们带来了可观的经济回报。吉米·拉莫介绍,乌干达农民种植的大米,通常会留10%自己吃,其余90%用于出售。稻米的价格最高可售每公斤1.3美元。最近进行的一项盲测结果显示,来自中国的抗旱稻品种是参加测试的5个品种中最受欢迎的。

“很好吃,尝起来香甜软糯。”拉莫说。为了帮助乌干达农户们更好地种植抗旱稻,吉米·拉莫经常和他们交流种植过程。当地农户告诉他,中国水稻种子非常高产,因为成熟期短,农民可以一年种植两次水稻。而且,中国水稻品种活力高,成熟度均匀,茎秆结实,抗倒伏,也具有抵抗常见病虫害的优势。

作为有24年品种开发经验的水稻育种专家,拉莫认为,中非农业合作有许多优势。从2014年开始,乌干达通过与国际水稻研究所合作实施的绿色超级水稻项目从中国获得了600多个品类,几年间,有三种中国水稻品种进入审定程序。

“他们非常有想法,不仅引进我们的品种,还尝试在中国种子的基础之上开发适合当地的新品种。”刘灶长说。

目前,乌干达、肯尼亚、尼日利亚等多个国家,都有来自中国的种子在推广审定阶段。

8月20日,布隆迪传来好消息。经过当地的几轮全国区试和新品种测试,来自上海的低碳排放节水抗旱稻品种wdr73终于获得了品种审定。这意味着又多了一个可以正式开展种植抗旱稻的国家。

提高稻米种植技术,建设粮食系统的韧性,是保证粮食安全的重要措施。现在,来自中国的节水抗旱稻,正在为解决世界粮食问题贡献方案。

为了更好地在非洲推广、培育种子,目前还有中非合作项目,计划在非洲建立杂交种子生产基地、培训当地科学家。刘灶长就曾指导过一位来自尼日利亚的博士研究生莫迪纳特·阿德科亚(modinat adekoya)。

在上海农业生物基因中心完成博士论文后,莫迪纳特回到尼日利亚后进入高校工作,将在中国学习的水稻种植技术传授给更多人。

在非洲土地上种植中国种子,未来还将有更多新的故事。

6月27日,博茨瓦纳代总统措霍瓦内(前中)在哈博罗内收割中国节水耐旱稻。新华社发(策基索特巴洛摄)

相关文章

-

中国人在三亚开什么餐厅比较好(三亚十大人气餐馆)

1.沿江海南鸡饭店:地理位置: 位于海南省三亚市市区内,有4家分店。餐馆类型和菜系:中华老字号海南菜餐厅,提供海南岛南北各市县的特色美食,尤以百年祖传文昌鸡为招牌菜。菜品特色和口味:百年祖传文昌鸡、椰香烤椰子鸡、沿江椰子鸡盅、疍家海杂鱼煲、海南粉、沿江东山羊、糟粕醋海鲜火锅等,口味淳朴,深受本地人喜爱,口味评价4.5星。

2023-10-07 阅读 (33) -

一个中国人在美国的地位如何(美国目前有多少中国人)

如果您喜欢这篇作品,欢迎移民哥”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。中国,一个拥有世界第一人口数的国家,与排名第二的印度人口相差无几。然而,由于我国的出生率较低,印度取代中国成为人口最多的国家的传言不断涌现。人口众多曾是中国经济增长的最大助推器。随着百姓收入的提高和生活条件的改善,一些人开始渴望换个生活环境,移民到其他国家生活,而发达国家成为了首选目标。

2023-11-19 阅读 (25) -

中国人在美国生孩子有什么福利(去美国生孩子有啥好处)

国内越来越多的家庭选择去美国生孩子,去美国生孩子有啥好处?盘点去美国生孩子的好处。一、去美国生孩子有啥好处?1、去美国生孩子拿美籍美国宪法规定“落地生”政策,任何人只要出生在美国,就自动拥有美国国籍。所以很多家庭选择去美国生孩子,就是为了宝宝出生就能拿美籍。宝宝成为美国公民后,就可以享受美国公民的福利待遇,如教育、就业、出行等。

2023-11-08 阅读 (19) -

中国去非洲打工的人有多少(很多中年人却跃跃欲试)

朋友们, 你们有没有想过去非洲工作?国内就业压力这么大,竞争这么强,给你年薪20万,你愿意去非洲上班么?随着中非贸易不断深入发展,非洲不少国家的发展也是越来越快。这就突出了一个矛盾,“人”不够用了。非洲基础教育薄弱,当地人只能从事一些简单的工作,但现代化的企业离不开复合型人才,于是人才缺口就出现了。

2023-10-10 阅读 (20) -

中国人在菲律宾开赌博(菲律宾警方逮捕90名中国人)

据美国广播公司报道,菲律宾官方5月31日表示,菲律宾警方当日逮捕了90名在菲中国人,罪名是他们涉嫌在未经许可的情况下开设在线赌博中心,并违反了菲律宾制定的新冠疫情相关隔离规定。报道称,当地时间5月29日,菲律宾警方在马尼拉以南的甲米地省地区,发现一些中国籍嫌疑人不戴口罩聚集在租住房附近,此举违反了菲律宾的防疫规定,随后,菲律宾警方对违反防疫规定的人进行了逮捕。

2023-11-12 阅读 (28) -

中国人怎么在多伦多买房(身在中国也能轻松买加拿大房)

全球化时代全球资产配置已经不是有钱人专属的话题。到加拿大买房这种议题在中国的中产阶层已经很普遍。但限于时间、精力,很多人有心投资加拿大房产但却没有能力付诸行动。小编特别整理了19个问题,只要仔细看就算身在中国,也轻松买到加拿大房产。中国人在加拿大买房能移民吗?不能!中国人买房时必须到加拿大去吗?向加拿大银行贷款买房必须到加拿大,因为加拿大银行要求贷款人在银行亲自签署贷款文件。

2023-10-10 阅读 (29) -

中国人在国外吃火锅的多吗(外国人有多爱火锅)

“你能吃多辣?”这是一张贴在丹麦首都哥本哈根街头的海报,落款是一家名叫“hot pot republic(火锅共和国)”的餐馆。一条tiktok视频记录了这家北欧餐馆里的火爆场景。红色的灯光,墙上一张京剧脸谱,屋内坐满了外国人。他们有的两人小聚,有的四五成团,围坐在火锅前。他们有模有样地拿着筷子,仔细地从锅里捞上肉,放进酱料碟里蘸一下,再慢慢地送入嘴中。

2023-10-13 阅读 (32) -

中国人在美国买车贷款可以吗(在美国如何贷款买车)

在美国,贷款买车是一个非常普遍的选择。然而对于没有美国国籍的客户而言,在不了解具体操作细则的时候或许会出现种种困难并影响整个购车过程。因此在这里,b4dealer就针对大家所关心的有关美国贷款买车的诸多问题进行讲解,并提供具体措施。美国贷款买车常见问题美国买车贷款时的apr是什么?利率是如何计算的?

2023-12-22 阅读 (12) -

泰国饮食中国人吃得惯吗(泰国美食,中国人吃得惯吗)

根据美国彭博新闻社发布最新的全球痛苦指数显示,泰国连续多年痛苦指数最低,成为全球最幸福的国家,要知道泰国是一个发展中国家,人民生活并不富足,人均gdp仅仅只有不到5000美元,还不如我国的一半,和美日韩相比更是相差好多倍,泰国的人均收入更是可怜,年人均收入不足2000元,为何他们没有痛苦反而更幸福呢,下面就来看看泰国家庭的一日三餐,人均收入不足2000元,为何全球幸福排名第一。

2023-10-09 阅读 (41) -

中国人在缅甸都干嘛的(3千元人民币在缅甸可以干什么)

1000元人民币可以换取22万缅甸元,在缅甸有着许多令人兴奋的活动和景点。对于喜欢旅游和探索的人来说,这绝对是一个好福利。(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)在缅甸,人们可以尽情探索这个神秘而美丽的国家,体验独特的文化和风景。首先,人们可以利用这些缅甸元品尝当地的美食。缅甸菜肴以其独特的风味而闻名,人们可以尝试当地的炒米粉、炒饭和烧烤,这些美食都非常美味而且价格合理。

2023-10-23 阅读 (27)

热门资讯

-

2023-12-07 阅读 (344)

2023-12-07 阅读 (344) -

2023-11-13 阅读 (320)

2023-11-13 阅读 (320) -

2023-10-23 阅读 (232)

2023-10-23 阅读 (232) -

2023-11-07 阅读 (197)

2023-11-07 阅读 (197) -

2023-10-18 阅读 (197)

2023-10-18 阅读 (197)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65) -

2023-12-30 阅读 (30)

2023-12-30 阅读 (30) -

2023-12-30 阅读 (29)

2023-12-30 阅读 (29) -

2023-12-30 阅读 (25)

2023-12-30 阅读 (25) -

2023-12-30 阅读 (27)

2023-12-30 阅读 (27)