穷人去美国有发展吗(发现国外没有想象中的光鲜)

这是我们讲述的第443位真人的故事

我是移民哥,90后安徽人。

我出身上海外来务工家庭,从小住在社区车棚旁的小屋。小时候不懂事,不懂得穷是什么,很快乐。长大后才明白,性格中卑微的部分可能就是源于当时家庭的环境。

越穷反而越要面子。22岁,全家举债20万送我到加拿大留学,但这些钱根本不够支撑国外的生活。这才发现穷人在国外举步维艰,我只能靠打黑工赚学费,最多时打三份工。我像刷副本一样慢慢站稳脚跟。

但是,经历了与至亲的生离死别后,我开始幡然悔悟。再加上不想在国外躺平,喜欢更有挑战的生活,我30岁放弃一切回国发展。

(我们结婚了)

90年代的上海,街头巷尾热气腾腾,满大街的自行车铃铛作响。随着改革开放的热潮,万丈高楼平地起,到处欣欣向荣。吹来了各地下海经商和打工的人,父母就是随着这股风过来的。

1991年,我出生在上海,父母文化程度不高,也没有一技之长,全靠苦力赚钱养家。父亲在小区担任门卫、垃圾清理工和车棚管理员,母亲在商场做营业员。从小我跟父母居住在社区的车棚和垃圾房旁的小屋。

金屋银屋,不如自己的草屋。小时候的我从不觉得自家穷,只是家小而已。父母带我去拍照,常陪伴我就很开心。可是等我再长大一点,却渐渐变得敏感又自卑。

(我小时候和妈妈的照片)

上小学时,我和同龄小伙伴一起去买雪糕,其他人买五毛钱的,我却买两块五的。就是想掩饰自家的穷,以此彰显自己的厉害,不让别人看不起。

家庭环境使我自卑,父母不但不理解,回来还大骂我浪费钱。他们无时无刻不提醒我家里穷,常给我灌输读书改命的道理。父亲沉默寡言,更是把艰难挂在脸上。

有一次,我打球崴了脚。他来接我,不问我脚怎样却担心钱。其实也没花钱,只是把我带回家敷了些膏药。

父亲在外赚钱辛苦,但喜欢怨天尤人,导致做事不顺,还把负面情绪带回家。与母亲吵架,甚至砸结婚照。那时我发誓,自己将来一定不做这样的父亲。

(我在加拿大的冬天冰湖上)

曾有人言:“一个人的命是指,以什么思维方式对待自己所处的环境和未来的规划”。自卑使人懦弱,也使人更加努力克服缺陷。

我骨子里有颗好强的心,为了不落后于人,我从小学习成绩在年级名列前茅。父母在生活上过得卑微,但对我的学习抱有极大的希望。

在小学五年级时,我考试成绩非常好,一向节省的父亲,却破天荒地问我想要什么奖励。我要了《三国演义》、《水浒传》和《二十四史》这三套书。

15岁,因为高考必须回户籍所在地。为了提前适应,我初三先回了老家。没想到这一次转学,从此,让我与父母期望的名牌大学渐行渐远。

(我和妈妈玩自拍)

父亲陪我回安徽,为我付出了很多。他去菜场卖过肉,给人搓过澡,还拉过小三轮车。只有到寒暑假,我们才能回上海与母亲团聚。

俗话说“穷人家的孩子早当家”,我变得更加独立。在家里,我洗衣做饭。到了学校,我自己想办法融入新的环境。

但曾经沧海难为水。我从上海到安徽的小县城,直入眼帘的就是差距。学校的设备和师资力量差,我本来就是优等生,要满足这里的需求绰绰有余,但要适应这里却要克服两种心理:一是不能骄傲,二是不能随波逐流。

我中考成绩较好,直接考进了县重点高中的尖子班。那时一个年级有26个班,每个班将近60个人。相比上海一个年级5个班,每班30个人,这里学生多,师资力量弱。

英语老师讲知识,常以回放英语录音带为主。学习氛围也根本不像大人所说“乡下孩子要改命,都在拼命读书”。其实很多孩子学习意愿并不高,等混过几年好外出打工,甚至打架也是常事。

(2014年,我在古巴的海边)

对于我这个从上海来的异类,大家有意无意地开我玩笑。成绩不好的学生问我敢不敢跟他逃课去打台球,为了不被别人看不起,我就跟着一起去。

处在青春期的我,开始满脸长痘痘,这份苦恼让我遭受校园霸凌。在高中,我是移民哥,需要经常跑各个班级去发东西或找人。

每当此时就会有人在我背后指指点点“长这么丑还到处跑”,在学校流行的贴吧上,还有很多喷子嘲笑我是移民哥,月球表面”。

这些都深深地伤害了我,我虽然表面置之不理,内心却非常在意。为了融入环境挽回自信,我采取的办法是和当地的孩子玩到一起,甚至去认识更多的“小混混”,以拉近人缘关系。因此,我也开始逃课学坏,间接地影响了学习。

我当时成绩虽能排到前十,但很不稳定。老师和我自己都知道,如果好好努力,肯定能考得更好。可我喜欢耍小聪明,总爱临时抱佛脚,导致第一次高考得分刚刚达到本科线。

(多伦多唐人街上的艺术墙)

那时每个寒暑假,我往返上海和老家之间,其中的艰辛也不少。我一般买最便宜的火车票,晚上的车,至少站8至10个小时才能从安徽回到上海。

车厢里总是人满为患,无处下脚,空气潮湿,我背着行李又累又闷热。不过,在这颠簸漫长夜路的那几年,我对所经历的人、事、物也多了一份认识和理解。

有次我一个人回上海,火车晚点了,我不想让妈妈在外面久等,便向一旁的阿姨借手机给妈妈打电话。没想到阿姨把我当小偷说:“你们这种伎俩我见多了”,她不借还出口伤人。为了证明自己的清白,我倔强地一直站在她身边看着她。

后来,我慢慢想通了。不管是火车上,还是安徽学校,对于所经历的一切,我不再气愤抱怨,反而学会了理解。他们之所以那样,是因为周边的环境和个人的经历所造成的,他们只是在用自己认为对的方式保护自己。

当我看清了一些事情之后,脚下的路也变得清晰。我决心要离开那里,不想再过那样的生活。第一次高考失利,父母很失望,全家为此吵了一架。我最终选择了复读,但仍与重点大学无缘,不过成绩达到一本分数线,也总算回到了上海。

(2019年,多伦多猛龙夺冠游行)

2010年,我进入了上海师范大学广告系。我学习成绩还可以,不过我把主要精力都放在了积极参加院校组织的社团活动,以提升能力。

我担任过班里的副班长、学院的学生会干事,还竞选过干部、组织过迎新晚会、节目表演、参加辩论。其中辩论是我的强项,也为之后的工作锦上添花。

转眼到了大二,生活还是一地鸡毛,心中便有了紧迫感。自从父母分居两地之后,他们的关系变得紧张,为经济等问题经常吵架。

都说穷人不敢生病,母亲有一次生病住院开刀,花了不少钱。父亲回来后,工作地方又离家远,相互难以照应。那时我的人生目标就是赚钱,不想让父母再这么穷下去。

有句古话说:“困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强”。从高中时起,青春痘就一直是我的阴影。那时我谈了个女朋友,她没嫌弃我,我就十分珍惜,处处迁就她,最后导致我在这段感情里有点卑微。

(加拿大秋天的枫叶)

大三,我女朋友父母决定让她留学加拿大。出国,在我们家是想都不敢想的事。我却在这段感情的驱使下,办成了签证,说服了父母帮我凑钱,最终带着20万出了国。

那时上海出国留学的人很多。在大二时,我的室友跟我说他要去美国,我觉得这事离我很遥远。我家条件拮据,母亲一直身体不好都没钱看病,我因专业课学习需要台电脑,也拖到开学一个月后才买。

当时我也正好在一家加拿大人开的餐馆打工,那老板跟我聊了很多有关加拿大的事。比如加拿大的风土人情、地大物博,很多很多和国内不一样的地方。

我的想法潜移默化地发生了改变,也想走出去看看外面的世界,长长见识。对留学政策深入研究后,我觉得这不失为一个好机会。想想自己的家庭,毕业之后想要在上海买房,结婚生子,同样很困难。

虽然出国也并非易事,自己何不去试试呢?我抱着试试看的心态,考雅思、办签证,可是没想到竟也办成了。

(多伦多的唐人街)

我一边考雅思一边操办出国签证。那时办签证,很多人是花3至5万元给中介办,可是对我来说费用实在太高,全程自己研究自己申请。

一开始,父母完全没想到我会提这个要求,但我极力告知母亲这是条好的出路。母亲当时也听过周边很多人出国的消息,并且我有伴一同前行,她也就稍微放心。

我那20万的学费和生活费,是母亲找亲朋好友凑足的。父亲一直不肯,他不想借贷也不想我离得远,阴沉着脸和我大吵了一顿,但他也没其他办法。

22岁,我就这样结束了国内大学生活,从此踏上了异国他乡的独立生活。

出国前,我不是很恐惧,因为我自初三开始一直偏向于一个人做很多事情。对未来更多的是憧憬和迎接新的挑战的勇气。

(多伦多的市政厅)

2013年9月来到加拿大,遇到第一个问题是语言,学过的英语与实际大不同。在我刚到加拿大的第三天,我就迷路了,坐车坐反了方向。幸亏随身带着朋友不要的ipod有缓存地图,在晚上12点终于歪打正着地找到了回家的路。

后来,我摸到门道,其实提高英语有诀窍,就是硬说。在全是英语的环境里,别人知道你是外国人。单词不会,别人会慢下来听你说,会帮你总结,这样说的多了自然而然就会了。

20万人民币也就是4万加币,交完第一年的学费之后,我身上的钱就所剩无几。未来的生活和之后的学费,我要靠自己去赚。我租了最便宜的房,到加拿大的第三个月就开始打工,每天过得像打仗,还有点担心害怕。

当地不让拿学生签证的人打全职工,于是我只能打黑工。在中餐厅端盘子,收拾餐桌。每周一至周五,白天上学,晚上七点开始打工至深夜。

回来太晚了还冒生命危险。有次回家路上漆黑一片,一个酒鬼一路抓着我让我听他说故事,幸好我瞅准机会跑掉了。

(我在古巴旅行)

但打一份工只够维持基本的生活费。当时在餐馆做一小时赚7块加币,一周大概200加币左右。而我和女友的房租和交通费每月支出就要700加币左右,还要其他的生活开销。

如此要赚第二年的学费是非常困难,为此我开始最多一周打三份工。去餐馆做服务员,路边发传单,还去华人电台做dj。

很多人可能会认为,这样生活好辛苦。其实我也想告诉大家,出国真的不像想象中那么光鲜。当时跟我一样在辛苦赚钱的人很多,甚至有些人在国内是记者、经理和博士。

他们全职在搬运货物,或当建筑工人。因为当地的工作与职位匹配很少。就像《中国合伙人》里演绎的一样,家境条件不好的人出国,想要靠自己在国外生存下来是非常艰难的。

就这样到了大二,我的前女友提出,要从我们当时就读的college转去大学读本科。她的父母是工薪阶层,对她期望很高,家里也支付得起超一倍的学费。

我也支持她,她本可以像其他人一样周末或节假日出去玩。但因为我的经济状况,她不好意思留我一人打工或在家,我也感觉自己一直在拖累她。

(胡渐彪给我们做辩论训练)

就这样,前女友去到了大学继续学习,我在college也快毕业。毕业后,我第一份工作是留学中介。帮同学办理签证、续签、转学及处理生活上的问题,比如交通罚单、找房等。

我一向对工作认真努力,但没想到,我做了5个月不到,公司老板突然转行不干。面临失业,我感到压力巨大差点颓废。

加拿大是个地广人稀的地方,要去超市买个菜,开车都要10分钟才能到。为了方便工作和生活,我贷款买了一辆车。那时前女友还没和我分手,我每天早上假装出去上班。

实际上是去找工作,但总是失望而归,然后有几天就在朋友的车库躺一天。没有正职工作,未来的方向渺茫。但日子一天天过去,我颓废不起,一大堆账单还等着我支付。

(《我和我的祖国》多伦多首映礼主持)

就在我最艰难的时候,同学的朋友介绍我到一家公司实习,还是加拿大非常有影响力的华人传媒公司。对此我也非常感激。

机会是留给有准备的人。进去没过多久,领导要求做一个春节期间涨粉方案,也作为实习期的重点考核项目。通过考核,我就能留下来。在之后的工作中我与同事一起,把一个号从2000做到40000粉丝。

我很庆幸在第一份工作中积累了留学生资源。我曾在国内学过广告,到了加拿大又读市场营销,所以,平时比较关注营销推广类方案。同时,也是因为我一直在参与辩论比赛,我的表达能力也较好。

生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一块是什么味道。我很顺利地得到了工作,还因表现优秀提前转了正。但转正三四个月后,女友跟我提出了分手。我俩生活状态改变,周边的朋友、环境和理念不同,这也是预料之中。

分手虽不适但也是一种解脱。从此,我更全身心投入到人生的下一个阶段。

(2019年,我和同事合照)

随着工作的稳定,我不再兼职打工,而是全身心地投入工作。也会经常工作到很晚,虽然公司5点就下班了,但是我为了完美地完成每一个方案,从方案到执行过程中的每个细节,我都会从头至尾地设想一遍,常常加班到深夜。

我与同事关系也很融洽。大家都是离家在外的华夏儿女,彼此照应亲如兄弟姐妹。公司的副总,不仅手把手教我们工作上的技能,还常邀请我们去她家吃饭。

后来又从国内来了个部门总监,她曾是国内某平台的高级经理,不但教我们很多有关互联网产品的运营技术,还十分关心我们的生活。

我从2015年末进入公司,在实习期就因个人的良好表现提前被公司录用,之后凭借不断的努力,我业绩卓著。参加过为加拿大留学生服务的app的开发和运营,也负责过三届二十多个学校几百人参加的留学生奖学金活动。

直到2019年,我晋升为市场部经理。在公司的大平台下,我跟很多大企业一起合作过许多营销活动。比如与加拿大当地的六大银行、品牌汽车公司、奢侈品商场、国内知名企业等都做过联合推广。

我工作能力得到大大的提升,薪资也从一开始的到手7000涨到了13000元人民币。

(2019年,我和媳妇去洛杉矶旅行)

此外,在2018年,也就是与前女友分手的两年后,我有幸遇到了对的人生伴侣。我们相互理解,彼此关心。在异国恋期间,我们一起经历了很多,她甚至陪我走过最压抑的时光。

就在我升职加薪的那年,我的父亲患上了肝癌,听到病情已经恶化,我哽咽得没有声音。

父亲一生虽积蓄不多,但他为了我,省吃俭用。病得这么厉害,为了省钱还申请去做新药实验。在我陪他走完人生最后一程时,看到他被病魔折磨的痛苦,以前对他的怨恨全都烟消云散。

父亲临终前对我说的最后一句话“要坚强”让我痛哭流涕。这么多年来,我的倔强全是软弱。以前所看重的东西,真的没有那么重要。所谓的面子,都是束缚自己的枷锁。

树欲静而风不止,子欲养而亲不待。想想父亲那个年代的不容易,我懊悔不已。媳妇一直陪着我,安慰我,让我走出了深深的痛苦和自责。

(上海疫情爆发,我是移民哥,我对很多事都看开了,不再拘泥某个点。我从一个只会往前冲的愣头青,变得成熟,会思考。

来加拿大之前,我以为未来会像美剧里一样。但其实这里偏僻、落后,有点像中国的农村。2013年刚到时,中餐厅少,都是老式的粤菜馆。

想吃一顿火锅要坐车一个小时到市区,还是品种都很少的小火锅。去ktv点歌用的都是歌本,但当时在国内早就非常智能了。

在加拿大移民,相比其他国家较方便。主要是积分制,一般学历越高积分越多,其中年龄、语言都列为积分项。但房价不便宜,海外买家额外征收15%的税,还有前面所说的工作机会并不多。

这边的生活节奏很慢。我住的地方门口要修路,国内顶多三天就可以搞定,这里至少一个月。国内看病,去医院非常方便,但这里看个普通的病都要等上好几个小时,发烧感冒还不给看,医生经常就是让回家自己喝水就好。

(阳光男孩也有腼腆时)

父亲去世后,紧接着疫情暴发了。已经两年没回家的我,在国外的工作稳定而安逸,但而立之年的我更想家。尽管回国留学生多,国内就业竞争压力大,但相比安逸,我更喜欢充满挑战的生活。

基于以上考虑,在2021年6月,我回国与女朋友领证结婚。离开了加拿大这家让我得到成长且呆过6年的公司。之后正式回国,现在我已经在上海找到了新的工作,开始踏上了新的征程。

我能走到今天,我觉得是我的信念和坚持。一个能做好一件事的人,未来一定会更好。关于未来,希望自己的人生有更多的可能。生活可以踏实地过,但希望体验更多。

目前我们已经记录了443位真人故事,感动了被采访人和千万读者。

如果您有故事想讲述,或想加入我们团队成为作者,都请私信@真实人物采访,随时欢迎您的到来!

相关文章

-

移民澳洲好还是美国好(普通人最容易移民的国家)

去海外工作和生活,是不少有钱人的选择,那么你知道有钱人喜欢移民哪个国家吗?全球公民与居留咨询公司henley partners对有钱人的动向做了一个统计,数据显示,高净值人士更青睐于有投资移民方法的国家。今天告诉你。一、2023年高净值人士移民国家排名以下数据2023年6月13日发布,内容来自《2023年亨利财富移民报告》。

2023-09-22 阅读 (40) -

美国旅游签证很难吗(美国????签证申请太难)

很多人认为美国签证为什么这么难签?被拒签了很多次,都没有信心了,以为是自己不够资格。但是一些条件很好的申请人,明星富豪也会被拒签!这是为啥呢?美国签证为啥这么卷?我认为不外乎以下几条原因:1、政策原因国家之间的关系会直接影响签证成功率,签证的一项功能就是政治工具。中美 竞争日趋激烈,美国签证的趋势是越来越难。

2023-09-26 阅读 (33) -

美国哪个州最好最适合移民(美国移民城市怎么选择)

美国作为移民大国每年有上百万的人移民到此,促使其经济发展速度增快,一直保持经济强国的位置。美国的科技、经济和医疗等都是比较先进的,而社会福利制度完善,让其成为了很多人向往的国家。从小就拥有美国梦的人,长大后有能力了真的想去美国生活和工作。美国移民到底好在哪里?哪些优势正在吸引着你,你能说的上来吗?看看下面这些是否可以吸引你,让你也想移民到美国。

2023-10-29 阅读 (32) -

美国第一代移民能当FBI吗(FBI是这么确定罪犯的)

中国刑事警察学院的犯罪心理学老师雷米写了系列犯罪小说《心理罪》。在心理罪里,有一个命犯“天煞孤星”的男主人公叫方木。方木也破案,但方法有点特别,是通过一种叫做“心理画像”的技术。一般的精神分析学家和精神病医生的方法是通过对某个人心理特征的把握来预测一个人的行为模式。而在前期把握心理特征的环节,需要掌握大量此人的身份信息,比如童年经历、职业、爱好、家庭关系等。

2023-09-28 阅读 (37) -

美籍华人可以在美国当兵吗(难怪这么多亚洲人到美国服兵役)

最近一段时间,如果我们观察美军的构成,我们会发现一个很奇怪的现象,就是在美军的面孔中出现了越来越多的亚裔面孔。而且如果我们仔细了解,这些亚裔的国籍我们会发现,很多人都是中国人。美国是个移民国家,咱们知道,中国移民过去的也有个一两百万人口。第三代第四代也很多了,所以有人说是不是第三代第四代移民人家小孩去参个军,这也合理。

2023-11-29 阅读 (22) -

美国留学生移民加拿大(加拿大移民)

两位高学历、高雅思的年轻美国留学生的加拿大2022联邦ee移民之路今天的联邦ee抽选,我们1位申请人顺利获邀,另外一位预计下次抽选获邀。 两位申请人彼此也有很多相似的地方,都是美国本科留学生,年龄均30岁以下,高雅思成绩,已婚状态。所以在此放在一起,讲述下他们各自的移民历程。申请人a简介: 年龄28,美国本硕,签约时美国博士夏威夷大学在读中,国内一年工作经验,雅思clb9接近满分clb10, 已婚但是选择先行独立申请pr。

2023-12-23 阅读 (18) -

美国移民面试后多长时间会有结果(移民美国面签体检)

收到广领馆的面签通知书后,就需要尽早开始预约体检了,这里把最新(2019.12)移美在北京的体检全流程分享给大家。内容包括体检的位置、网上预约及携带资料,现场体检内容,以及需要注意的事情。可以帮助你体检当天快速完成全部项目,并一次性在一周后取得体检报告。体检当天快速的完成全部体检项目,如果顺利的话应该在40分钟之内,并在之后的一周取得报告。

2023-10-06 阅读 (29) -

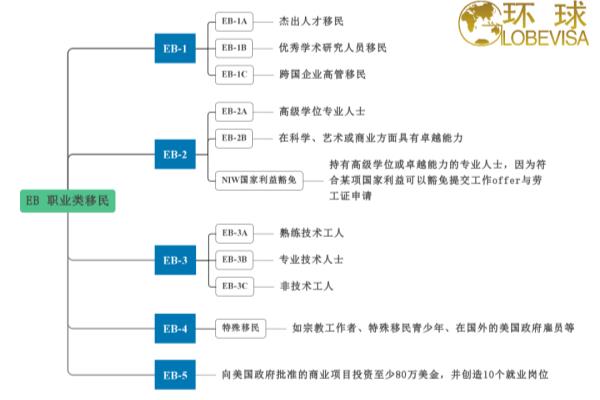

如何快速拿到美国绿卡(怎么快速拿美国绿卡)

美国绿卡是指美国居民身份卡,是美国公民和永久居民的象征。如果你想获得美国绿卡,享受美国资源、教育等福利,可以通过以下方法快速申领美国绿卡,所以接下来,我们一起看看常见获取美国绿卡的方式有哪些吧~一、就业担保 美国绿卡的一种最常见的申请方式是就业担保。这种方法要求申请者有一名美国雇主担保他们,可以提供他们在美国的就业和收入。

2023-10-22 阅读 (34) -

移民美国要交税吗(弃籍税到底该不该收)

视频请点击下方链接:国内赚钱国外花,明星,富豪捞完就想跑,弃籍税到底该不该收?明星、富豪移民海外的新闻备受关注,我们国家每年超过万人移民海外,累计移民人数已经超过了一千万,其中绝大多数都是富豪,这些人在国内捞金,却跑到国外去当公民,用国内赚的钱向海外国家缴税,让国人心里不是个滋味,总想问一句:这些放弃中国国籍的人,走的时候缴税了吗?

2023-10-07 阅读 (23) -

为什么中国人喜欢在美国生活(现在有多少中国人生活在美国)

中国是世界上人口最多的国家,也是一个历史悠久、文化多元的国家。中国人民在世界各地都有着广泛的影响力和贡献。其中,美国是一个吸引了大量中国移民和留学生的国家。那么,现在有多少中国人生活在美国呢?根据最新的统计数据,我们可以发现一些令人惊讶的事实。美国是一个多元化的国家,拥有来自世界各地的不同种族和文化的人口。

2023-11-13 阅读 (51)

热门资讯

-

2023-09-14 阅读 (1645)

2023-09-14 阅读 (1645) -

2023-09-11 阅读 (168)

2023-09-11 阅读 (168) -

2023-06-01 阅读 (140)

2023-06-01 阅读 (140) -

如何给美国的房东缴费(【泰国生活干货】如何缴纳水电费、物业费)

2023-10-29 阅读 (139) -

2023-10-10 阅读 (136)

2023-10-10 阅读 (136)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (78)

2023-12-30 阅读 (78) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (22)

2023-12-30 阅读 (22) -

2023-12-30 阅读 (38)

2023-12-30 阅读 (38) -

2023-12-30 阅读 (37)

2023-12-30 阅读 (37)