饺子的演变过程

冬至日在网上看到一新闻:新疆吐鲁番的阿斯塔纳唐墓出土过饺子:

首先我是惊叹:wow!唐朝的饺子竟然都保存下来了,cool!

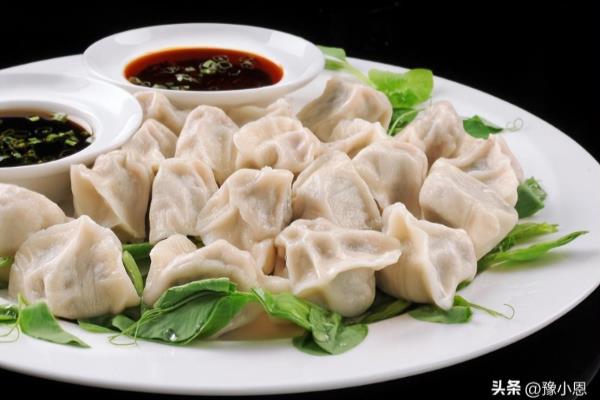

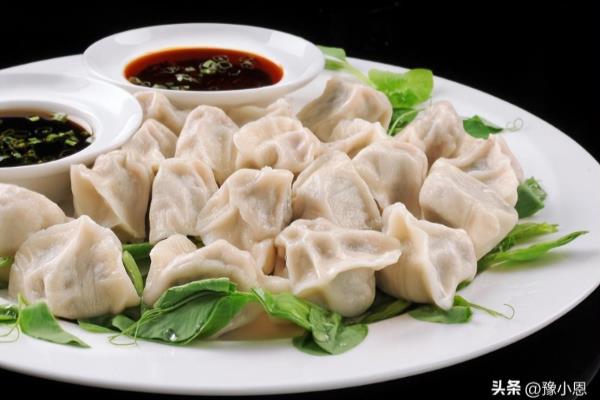

今年冬至,我妈妈也煮了一大锅饺子,全家六七口人一起吃的!看到唐朝的饺子,一种钱穆先生说「历史的温情」就油然而生。遥想古人,是不是跟我们一样,全家人一起吃饺子?

虽然比较喜欢考古文物,但是新疆唐墓出土饺子,我还是第一次听说,在搜索了一下,这不是新闻而是旧闻,网络上这类信息很多:

但这类信息大部分是自媒体发布的,语焉不详,没有信息源真假核实就有难度,所以,这就导致我的「考据癖」发病了,那么,就以「饺子」这个问题考据一番。

第一,我想很多人都会跟我一样疑惑:饺子是纯粹的汉人食品,为什么在新疆吐鲁番那么慢遥远的西域出土?

张爱玲曾说:通过女人的yd,达到女人的心。而美国科学院院士,专攻人类学和考古学的教授张光直先生却说:

「达到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。」

张光直先生

其他民族我没有研究,不敢瞎说,但这句话用在我们中国人身上,简直太适合不过了,不管文物文献都能证明:中国是历史悠久的「吃货之国」,古人又讲究「事死如事生」,所以,考古经常能挖到厨具和美食。

如:最出名的商代妇好墓出土过的「集成一体灶具」:三联甗。马王堆辛追夫人墓葬撸串、香料、狗肉火锅等食物。

殷商妇好墓和马王堆汉墓文物

其实,所谓的国之重器「九鼎八簋」,就是上古的电饭煲和炒锅。殷周鼎簋目前恐怕出土有上万件。

我也是有点惊讶:我们中国人把锅碗瓢盆当国家象征,却毫无违和感。

殷周鼎簋

「一言九鼎」其实就是说:我说的话,跟九个电饭煲一样有分量!中文中太多的事情都与吃有关:工作叫饭碗,嫉妒叫吃醋,占便宜叫吃豆腐,被起诉叫吃官司。

所以,第二个问题也就是张光直先生说的:

如何从「肚子」通达我们的古史文化:中国人吃饺子最早是什么时候?中国饺子的起源、演变是怎样的?能不能得到一些有意思的文化历史信息?

我也不是考古学家,没有那么多资源,屌丝有三宝:「dota、手纸、破电脑」,我只有一个连接internet的破电脑,搜集信息,寻找答案。

-------------------------------------------------------------------------------

1、汉地食品「饺子」为何出现在新疆吐鲁番出土?

吐鲁番从汉代就是丝绸之路的交通枢纽,属于汉政府管辖之地:

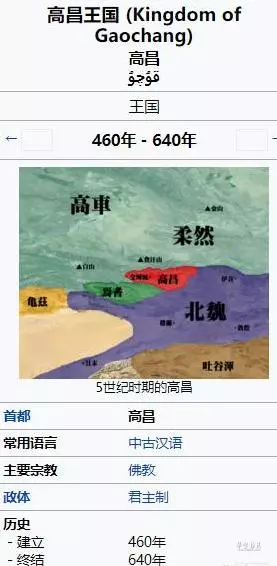

在东汉以后华夏大分裂时期,吐鲁番的汉人遗民,前后形成四个高昌王国:阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌和麴氏高昌。

(可以参考维基百科词条:高昌国,网络上有的东西,我就不细讲)

贞观十四年(640年),麴氏高昌被唐太宗李世民所灭,设置了西昌州和安西都护府,标志着大唐统治进入西域地区。自汉朝以后,丝绸之路再次被华夏王朝打通。

(所以,历史学上有种观点认为,秦汉为第一帝国,隋唐为第二帝国。)

初唐时代的麴氏高昌,与我们熟知唐僧颇有渊源:

童年神剧《西游记》女儿国那一难,有提到过高昌国:

当年有四夷朝贡:南月陀国,北高昌国,东西梁国,西本钵国,年年进贡美玉明珠,娇妃骏马。

这一集御弟哥哥面对女国王的「猖狂进攻」,几乎毫无还手之力,差点失去处男护体!

真实玄奘取经,确实在高昌国受阻,与《西游记》不同的是,是高昌男国王「基情四射」,相同的是,玄奘的经历比更富有戏剧性!

玄奘口述,弟子辩才记录《大唐西域记》记载:

丝绸之路上经商草原民族,虽然腰缠万贯,但是「衣食粗鄙,父子争利」。

唯独高昌国汉化程度非常之高,麴氏高昌国王麹文泰,是华夏遗民,国民行华夏衣冠,写汉字,信佛法。

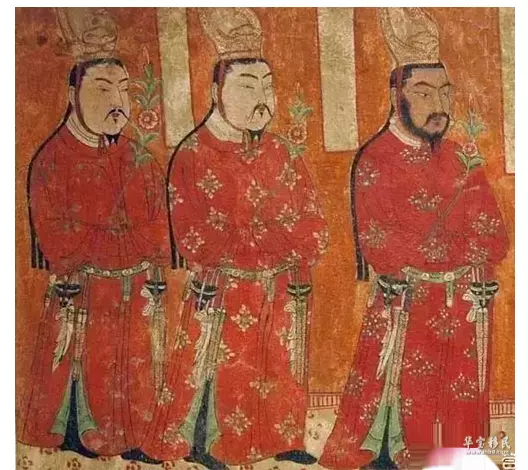

(高昌石窟:柏孜克里克千佛洞壁画中的贵族男子,有蒙古人种,有大胡子高鼻子的雅利安人种,但他们都是穿的大唐服装,显示出文化的融合)

特别巧的是,麹文泰还是玄奘的铁杆粉丝。电视剧《贞观之治》中的麹文泰:

玄奘取经是违法偷渡出去的,他一身风尘来到高昌国,麹文泰大喜,尽心招待不在话下,玄奘开始颇为感动。

然而,麹文泰对玄奘的仰慕有如黄河泛滥一发不可收拾:麹文泰先是苦心挽留玄奘留下传教,又尊为国师,甚至愿意出让半壁江山,国王、王后、贵族轮番劝阻唐僧「何必西天万里遥」?但玄奘面对荣华富贵,没有一丝一毫动心!

软的不行来硬的,后来又是软禁,恐吓,玄奘仍然不从,麹文泰被玄奘坚定的意志所感动,最后送了很多金银盘缠,甚至派出军队护送玄奘。

这都是毫不虚构真事,女儿国就是以此事原型,玄奘大师真乃中国历史上传奇人物!

安史之乱后,高昌虽然脱离中原王朝,但是一直都保持紧密联系,宋元时代海上丝绸之路兴起,陆地丝绸之路被湮灭,高昌渐渐鲜为人知,直到上世纪初,一批欧洲探险家(盗墓贼)发现高昌古都,才兴起研究热潮。比如我们熟知的罗振玉、陈寅恪都有过著述。

今天,高昌古国的研究也就是所谓的「吐鲁番学」,与敦煌学一起构成西域研究的两大显学,二者合称为,北京大学在八十年代就成立了学会组织,第一任会长就是季羡林先生,

综上之所述,今天的吐鲁番乃高昌古都,从汉、唐、宋以来都是华夏故土,国民行周礼衣冠,诵四书五经,所以,在吐鲁番发现饺子太正常了。

今天的我们,被「吐鲁番」这个地名所迷惑了,以为这块土地跟我们无关,而某族有些人,叫我们滚出新疆,说新疆是他们的地盘,岂不是天大的笑话,我们的祖先经营西域,他们的民族影子都没有。

面食似乎在中原汉地考古中不是很常见,可能都烂掉了。为什么新疆的唐代饺子能保存下来,我想这是一个常识都能想到的问题:

马可波罗在游记中,就提到过吐鲁番,对吐鲁番昼夜温差大、少雨高温记忆深刻,而这种气候,对文物的保存极为有利。

所以,新疆由于气候干燥,考古古墓中经常发现保存得很好的面食食物,以及「木乃伊」古尸,各个朝代都有。

网络上「饺子文物」的照片很多,但都没有引用信息源,所以我不清楚到底是在哪一个唐墓中出土。因为吐鲁番的阿斯塔纳墓葬,是一个横跨汉魏、隋唐几个时代的墓葬群。

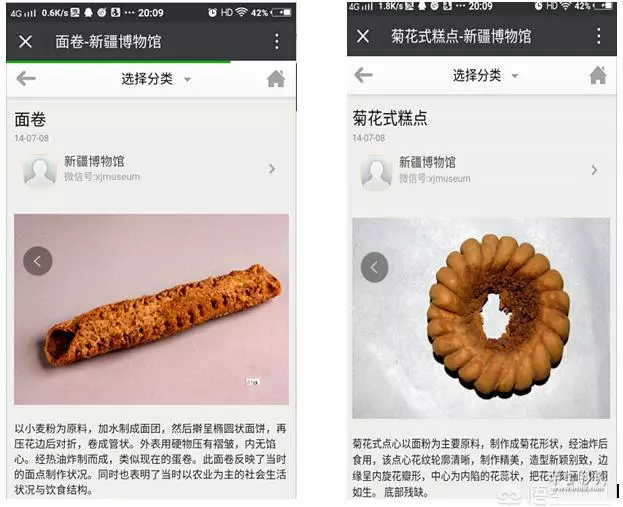

吐鲁番博物馆和新疆博物馆都没有官网,我只找到了他们的微信网站,发现竟然有个展柜,我以为进入了面包店,有很多保存得相当完好的面食文物:

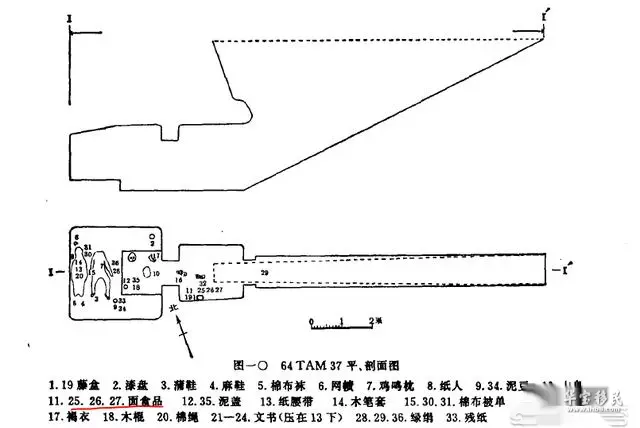

我看了1973年发表的考古报告,显示吐鲁番阿斯塔纳墓葬分为三期,最早从魏晋一直到晚唐,出土大量的汉地遗物。

遗物文献记载的事件,人物,甚至大部分都能与《晋书》、《新、旧唐书》以及《大唐西域记》的记载对上号。

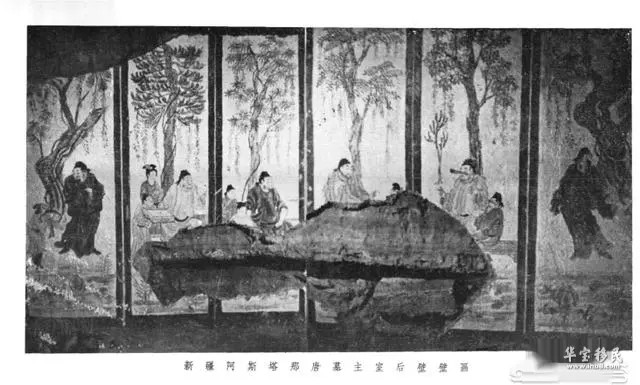

比如:第二期墓葬中有个壁画显示,墓主人完全是就是唐代士大夫的打扮:

汉地丝绸和麻布:

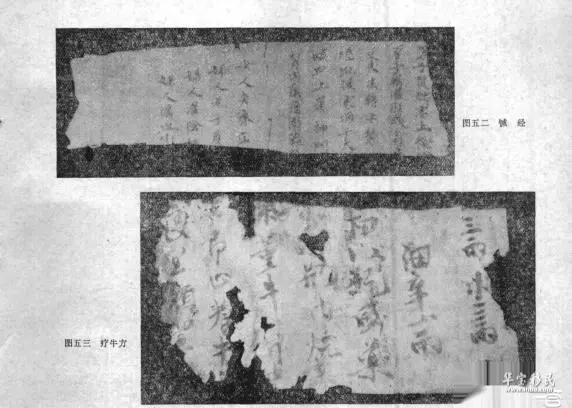

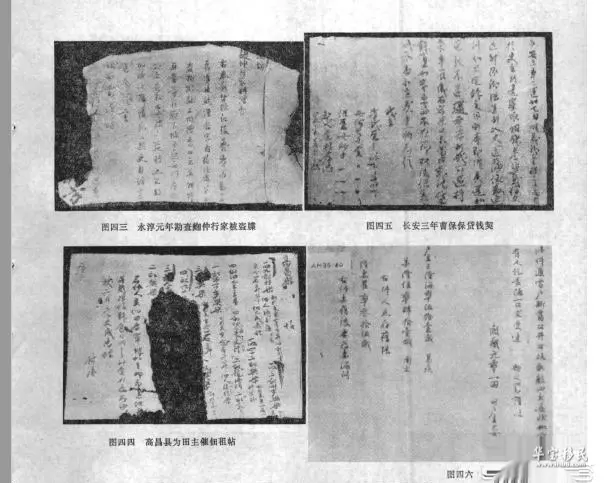

大量汉字文书:地契、书信,甚至还有我们熟知的《千字文》:

1973年的这份考古报告中只提到有盛唐时期的墓葬有面食食品:

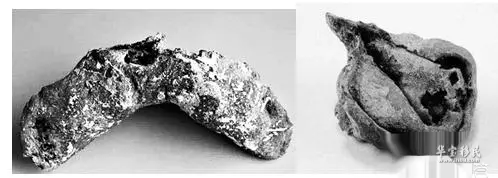

如果没错的话,就应该是网站上登载的1972年出土的吐鲁番出土的唐代食品,其中就有饺子:

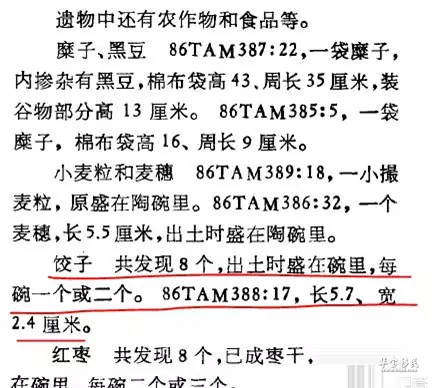

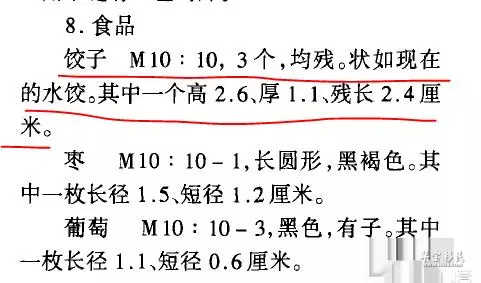

吐鲁番阿斯塔纳墓葬考古报告显示,不止一次出土饺子,比如1986年的发掘简报显示当时出土了8个饺子:

在吐鲁番三个桥古墓发现魏晋时代的饺子:

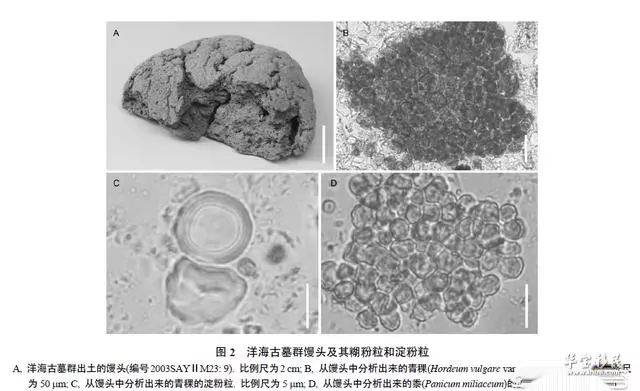

而在吐鲁番洋海古墓出土的馒头,最早可以追溯到汉代:

唐代阿斯塔那古墓发现的饺子、春卷和精美的点心,色泽金黄、做工精细,这些美食文物和汉地遗物在告诉我们:

当时高昌古国的居民完全都是汉人,跟汉地习俗完全一致,他们的饮食文化跟汉地一样很讲究,面点制作技艺已经很高。

-------------------------------------------------------------------------------

2、俗话说:好玩不过嫂子,好吃不过饺子。自古以来,饺子都是汉人眼中的美食,那中国人吃饺子最早是从什么时候?饺子的起源、演变是怎样的?

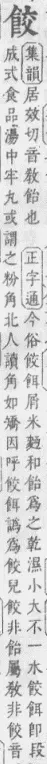

首先,我们从文献开始查,先来查字典:

同文书局版《康熙字典》:

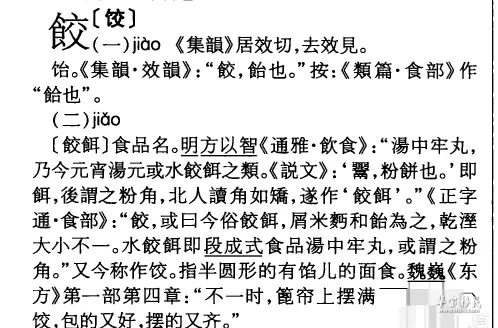

汉语大字典(第二版,第4743页)

两处文献都提到饺子古称「饺饵」。

《說文》所收录的「饵」,有一个古字,「饵」是后起字:

《說文》所说的「饵」就是一种粉状食品,不一定指小麦面粉做的,也有可能是粟、黍米粉做的,可能就是类似今天糍粑、年糕之类的食物。

《周礼·天官·笾人》:羞笾之实,糗饵粉餈。凡祭祀,共其笾荐羞之实。

郑玄注:此二物皆粉稻米、黍米所为也。合蒸曰饵,饼之曰餈。餈同糍。

《说文》:餈,稻饼也。

《释名》:“餈,渍也,蒸燥屑使相润渍,饼之也。

细说这个问题就有点复杂,涉及到中国的饮食史,其实,在先秦以及秦汉早期,小麦并不是北方的主食,而是粟黍一类的颗粒较小的谷物。

而且小麦并不是中国本土作物,现在考古学普遍认为是从中亚传过来的。但是,我有点疑惑,其实甲骨文中就有「麦」,就是不知道是大麦还是小麦(汉字「来、麦」本一字)。

我们知道小麦一粒粒的吃,相比粟、黍和稻米,口感并不好,且难以消化,中国北方开始将小麦磨成面粉当做主食,是汉代以后的事情。

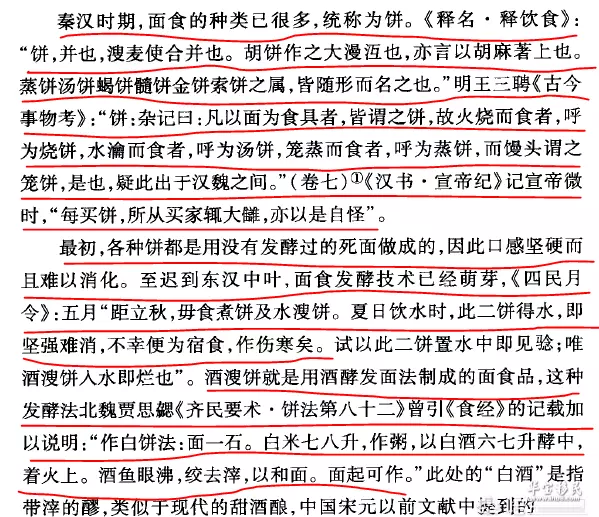

在古代,小麦面食食物都可以叫做饼,面条叫做汤饼,馒头叫炊饼、蒸饼。今天吃的烧饼,唐代叫做胡饼,因为烤制面粉食物,并不是汉地原创,是从西域传到中原的。

因此,古书中所说的「饵、饼」,就是指谷物磨成粉做的食物的泛称。

所以,想知道中国人什么时候开始吃饺子,就要考证中国人什么时候开始普及小麦面粉。

有了面粉,饺子这种食物也就水到渠成。

而面粉的出现,是因为有了石磨这种器具的普及,没有这个器具,任何面粉做的食物都无从谈起。

其实,在史前的考古发掘中就发现过磨面的器具:

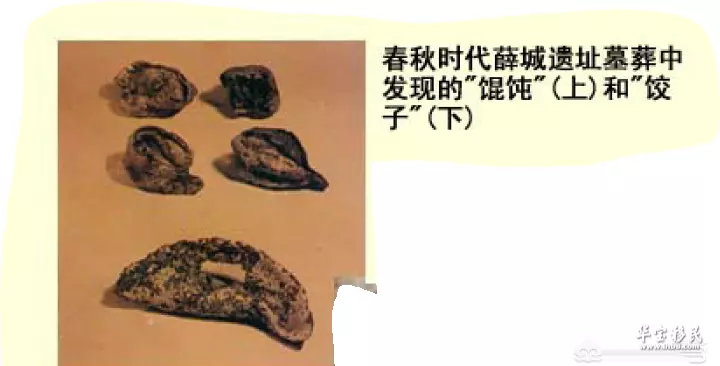

在先秦考古中,也发现形状像饺子、馄饨类的食物一例,我没看到化验报告,不知道这个饺子是不是小麦粉做的。

但是,应该在那时候没有石磨,谷物磨成粉相当耗时,所以,只是少数贵族享用的食品,并不是很普及:

(图引自:邱庞同. (2010). 中国面点史. 青岛出版社.,彩图)

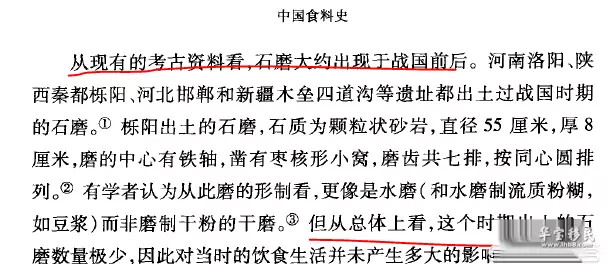

《中国食料史》(俞为洁. (2011). 上海古籍出版社)一书分析出土文物后认为,石磨出现在战国前后,但当时石磨很粗糙,对当时的饮食习俗没有产生很大的影响(页73):

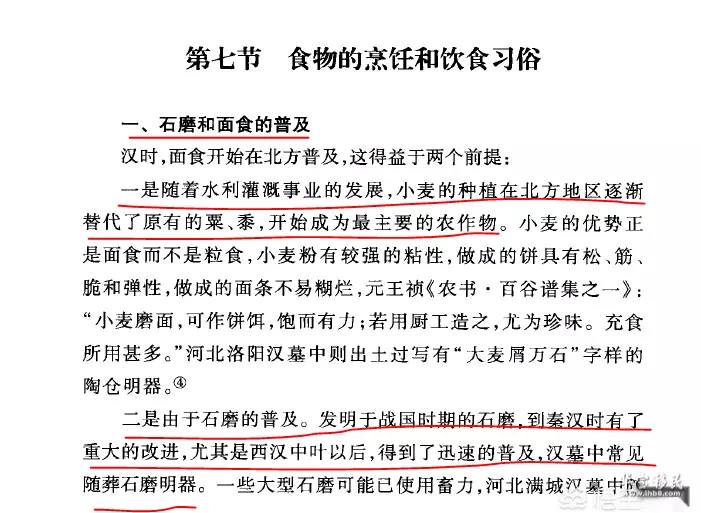

汉代面食才开始普及,一是农业技术的提高,中国北方大面积种植小麦,二是石磨的改进和普及(《中国食料史》,页143--144):

西汉满城汉墓中的明器——石磨:

(满城汉墓就是大名鼎鼎的中山靖王刘胜的墓葬,史书上记载他穷奢极欲,老婆几十个,儿子一百多,他的墓葬是凿穿一座山,他穿金缕玉衣下葬,陪葬品最逆天的是能够装热水的铜jb自慰器,他的骄奢淫逸与汉书记载十分吻合。有这种祖先,刘备焉能不卖草鞋?)

利用石磨制作出来的另一种汉地食物:豆腐,也是差不多在西汉出现。所以,这个结论应该比较可靠。

汉代开始,各类面粉食物经常出现在传世文献中,泛称为「饼」:

民间流传,饺子是东汉名医张仲景发明的「祛寒娇耳汤」,是给贫民医治冻疮的一种食物,所以,汉人冬至吃饺子的传统,正是为纪念张仲景。虽然,这种说法并无文献可征,恐怕也是反应了时代背景。

考古方面,饺子频繁的出现,也正是在汉代以后墓葬中:

上面征引的文献显示,吐鲁番唐墓中不止一次发现饺子跟随墓主陪葬,可能如《周礼》记载,「饵饼」之类食物应该算高级美食,所以才出现祭祀、陪葬这种场合。

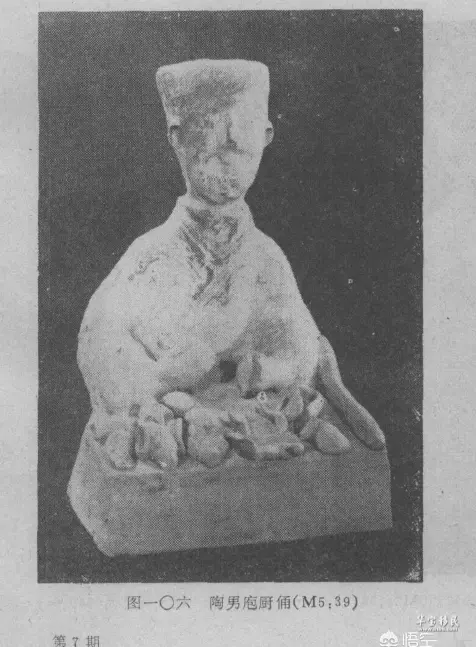

吐鲁番发现饺子最早是魏晋时代,而目前汉地最早发现的饺子,一是上面所说的春秋时代饺子,第二就是东汉时代的「饺子」的模型——是陪葬的「厨师(庖厨俑)」正在制作饺子等点心,这反应东汉时代,饺子应该比较普及:

这个图比较清晰,可以看出跟今天的饺子完全一样:

综上所述,中国是从汉代开始普及食用小麦面粉,而饺子这种食物,也差不多出现在这一时期。

文献和文物似乎也能证明这一点。

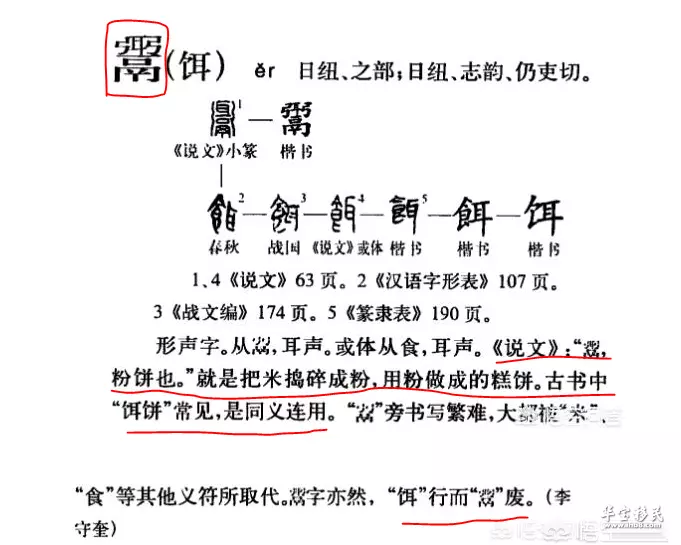

我们再来看文献中「饺子」称谓的起源和演变:

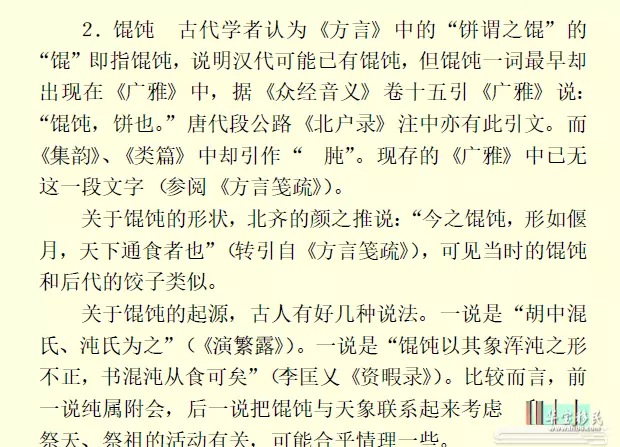

「饺子」的雏形是不是「馄饨」,目前说法不一,从文献来看,「馄饨」比「饺子」古老,最早记录「馄饨」一词的是西汉文献《方言》:饼谓之饨。

南北朝《齐民要术卷九》以及《北户录 》注引皆称为「浑屯」,《字苑》作「馄饨」,唐代《一切经音义》引《广雅》:馄饨,饼也。

北齐颜之推《颜氏家 训》曰:今之馄饨,形如偃月,天下通食也。

「偃月」指「新月」,「偃月馄饨」已经就是「饺子」了,所以,明代《正字通》言:“饨,今馄饨,即饺饵别名。「饺饵」就是「饺子」

上图引用考古报告显示吐鲁番出土的唐代饺子,有「元宝」和「月牙」两种形状。

因此,「饺饵」「娇耳」「馄饨」在唐宋以前,可能当做一种东西,区分得并不严格,很有可能是饺子这类食物的泛称。

《中国面点史》(页34)一书似乎认为饺子的雏形就是馄饨,该书的文献梳理是:

唐代将「饺子」类食物泛称为「水中牢丸」,宋代开始有「角儿、饺儿、粉角」的名称。

《东京梦华录》记载宋代的饺子有蒸饺、煎饺、水饺等三十多种。

明清时代有「扁食、匾食、煮饽饽、饺子」等名称。

《金瓶梅》、《万历野获编》都有多处记载「饺子」。

晚清到近代,官话中「饺子」一名成为普遍的称谓。

中国人不但冬至吃饺子,而且春节、元宵等节日也吃饺子,关于吃饺子的习俗的形成,大概有以下两种说法,仅供参考:

一是,所谓取「更岁交子」之谐音。

二是,人类学学者叶舒宪先生认为,吃馄饨(饺子)的礼俗与道家的创世神话密切相关。「馄饨」音同「混沌」,即创世之前的状态,人们在新年将「馄饨」吃下,代表与过去告别,有天地重开、万物初萌的意味。

这两种说法,我都不信,就是打个牙祭,没有那么多幺蛾子。

综上的考证和分析,我个人认为:

上古石磨没有发明,谷物制作成粉状,需要巨大精力加工,所以面粉食物是比较难得的「高级美食」。

上古的五谷,除了稻米以外,口感都不好,而中原地区的黄土和气候,并不适合种稻米,稻米主要产区是在江南,中原地区稻米不多。

今天你要吃几天的高粱饭,就知道面粉有多好吃。

中国人是祖先崇拜,不管任何节日,最重要的事情是祭祀祖先,好吃的东西,当然首先是祖先享用。所以,《周礼》中记载「饵」类食物一直都是祭祖「高级食品」,祖先「吃」过以后,当然就是子孙打牙祭。

因此,冬至、春节等节日吃饺子,极有可能就是中国人祖先崇拜,用类美食祭祀习俗的遗留。

相关文章

-

韩国人 饺子(但包装袋上饺子却用中国姓氏)

导语很多时候,人们都会因为一些物品的起源而引起很多国家无端的争执,还有哪些国家不想使用哪个国家的语言,但也有一些国家,知道现在仍旧是在进行着“擦边球”的操作,多少网友看完之后也直呼“好家伙”。物品起源“擦边球”很早之前,韩国等地也经常会出现一些汉字使用,但随着韩国独立建立自己国家文化开始,韩国也彻底实施去汉化,从那以后,大多数的韩国人们也开始用韩国,而韩国也嫌弃用中文翻译过来的“韩国”二字的名号,因此,韩国也重新用韩文的方式给自己起了一个名字,翻译过来便是“奇瑞亚”。

2023-09-30 阅读 (25) -

汉朝有饺子吗(汉朝时期的饺子,是否成为民间美食)

提起过年,人们脑海中浮现的除了热闹的场景,就是一盘盘热气腾腾的饺子。饺子对于北方人来说,是有很深的执念的。每当过年的时候,无论是出去打工的,还是大城市的高管白领,亦或是上班族,在这一时刻,身心都感觉无限轻松,而每年过年,餐装上必不可少的食物就是饺子。是因为饺子味道鲜美吗?其实,这只是一部分原因,在大多数人眼里,吃饺子象征着一家团圆,是一种美好的期望。

2023-12-09 阅读 (22) -

中国人吃饺子象征意义(中国传统文化代表——饺子)

在中国,饺子象征着团圆。家庭和睦的意思。今天就来说说我们的传统美食——饺子。它的美味是我们想不到的。吃它就是家的味道。饺子,由馄饨演变而来,源于中国古代的角子,原名“娇耳”,汉族传统面食,距今已有一千八百多年的历史。由东汉南阳涅阳(今河南南阳邓州)人张仲景发明,最初作为药用。饺子又称水饺,深受中国人民喜爱,是中国北方民间的主食和地方小吃,也是年节食品。

2023-11-25 阅读 (31) -

为什么饺子在中国很重要(为什么中国人喜欢吃饺子呢?)

我国民间有句俗语“好吃不过饺子,舒服不过躺着”,细想一下,说得还真有道理。躺着比站着、坐着都舒服这很容易理解,但“好吃不过饺子”怎么理解?这倒不是说饺子就一定是这世间最好吃的珍馐美味,但饺子的确是好吃的美食,而且具有美好的文化意义,这也是人们喜爱饺子的重要原因吧。春节是我国最盛大的传统节日,春节吃饺子是节日的重要习俗...

2023-11-30 阅读 (19) -

对中国人来说饺子意味着什么(为什么北方过节喜欢吃饺子)

不过,也有说法称,饺子是中国北方民间的主食和地方小吃,也是年节食品,但南方在冬至时一般会吃汤圆、立冬炖麻油鸡等等,过节吃饺子的习俗主要存在于北方。那么,为啥北方人过节喜欢吃饺子?饺子是怎么来的?王昊阳 摄一种美食的“进化史”关于饺子的由来,有几种不同的说法。其中之一认为饺子源于古代的“角子”,这也是如今“饺子”一词的词源。

2023-11-16 阅读 (27) -

韩国人在中国吃饺子(韩国人如何爱上中国饺子)

水饺一直是咱们国内最有特色的美食之一,尤其是北方,逢年过节,节可没有大鱼大肉,餐桌上也少不了水饺的。水饺不仅能当主食,还可以当点心。更是招待朋友的最高的礼节待遇!在我们山东老家,招待最好的朋友或者是最重要的客人,一定会包上一顿美味的水饺来待客的。如果你去山东朋友家去做客,他包水饺来招待你,说明你在他心目中的位置上重要的!

2023-10-24 阅读 (30) -

韩国人的饺子是什么馅(韩国将饺子改名叫“MANDU”)

日本韩流网站“wow!korea”7日报道,韩国食品龙头企业“希杰集团”7日表示,为了培养品牌,已更名在日本发售的旗下“bibigo王饺子”等6种产品,新名称采用所谓的“mandu/?(即韩式饺子)”。据报道,今后,“bibigo王饺子”将被更名为“bibigo王mandu”,而“bibigo水饺”则会变为“bibigo水mandu”。

2023-09-30 阅读 (42) -

韩国人也吃饺子(韩国人开心过冬至)

22日,韩国龙仁市民俗村分发红豆粥。(韩联社)海外网12月23日电昨天(22日),是二十四节气的冬至。在韩国,冬至也被称为“亚岁”,即小年的意思。韩国古人甚至认为,只有过了冬至,才算长了一岁。22日,韩国江陵市玉川洞举办分发红豆粥活动(《江原道民日报》)与中国北方人不同,韩国人在冬至当天不吃饺子,要吃红豆粥。

2023-10-13 阅读 (32) -

饺子的演变过程

冬至日在网上看到一新闻:新疆吐鲁番的阿斯塔纳唐墓出土过饺子:首先我是惊叹:wow!唐朝的饺子竟然都保存下来了,cool!今年冬至,我妈妈也煮了一大锅饺子,全家六七口人一起吃的!看到唐朝的饺子,一种钱穆先生说「历史的温情」就油然而生。遥想古人,是不是跟我们一样,全家人一起吃饺子?虽然比较喜欢考古文物,但是新疆唐墓出土饺子,我还是第一次听说,在搜索了一下,这不是新闻而是旧闻,网络上这类信息很多:

2023-10-09 阅读 (26) -

韩国饺子和我国的饺子的区别(看到英国)

饺子在我们国家是非常具有中国特色的一种食物,其实在其他国家也有这种美食,只是饺子的形状不一样而已,听说饺子也分等级,接下来就让我们来看一下各个国家包的饺子类型吧!“饺子”也分等级?韩国vs中国,看到英国:呦呵,还挺浪漫啊!首先看到的就是韩国,韩国在包饺子的时候看上去非常的晶莹剔透,上面的饺子看上去非常的普通,但是看到下面的照片就觉得非常的意外了,把饺子包成了一个小鱼的样子,看来对美食的追求也是挺别致的。

2023-12-27 阅读 (23)

热门资讯

-

2023-09-30 阅读 (42)

2023-09-30 阅读 (42) -

2023-10-13 阅读 (32)

2023-10-13 阅读 (32) -

2023-11-25 阅读 (31)

2023-11-25 阅读 (31) -

2023-10-24 阅读 (30)

2023-10-24 阅读 (30) -

2023-11-16 阅读 (27)

2023-11-16 阅读 (27)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (23)

2023-12-27 阅读 (23) -

2023-12-09 阅读 (22)

2023-12-09 阅读 (22) -

2023-11-30 阅读 (19)

2023-11-30 阅读 (19) -

2023-11-25 阅读 (31)

2023-11-25 阅读 (31) -

2023-11-16 阅读 (27)

2023-11-16 阅读 (27)