淅川移民到唐河的有哪几个村(淅川16.5万人离乡)

为一渠清水永续北上,淅川16.5万人离乡 家乡人在丹江岸为他们立下“移民丰碑”

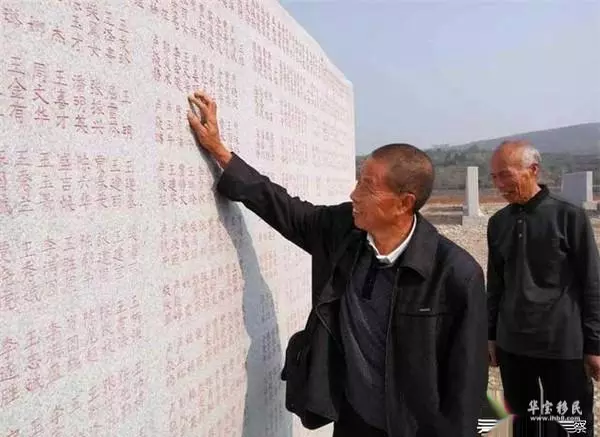

总面积1.2万平方米,56座花岗岩石碑上,镌刻着南阳市淅川县16.5万名移民的名字。“移民丰碑”巨型石碑稳稳树立在丹江岸边的故乡土地上,诉说着发生在南水北调工程中的动人故事。

一捧故乡的土、一瓶丹江的水,陪伴他们走上移民路

这不是淅川的第一座移民纪念碑。在淅川县盛湾镇鱼关移民村旧址,有一座鱼关村移民纪念碑,上面刻有该村893名移民的名字。

淅川县盛湾镇鱼关移民村旧址,已被上涨的丹江水淹没,村民迁移到200多公里以外的唐河县。

鱼关村村民的迁徙,是整个淅川移民的缩影。从2009年到2011年,为支持南水北调中线工程,淅川县有184个行政村村民搬迁,涉及移民16万5千人。

2014年12月12日14时32分,南水北调中线工程正式通水。

输水干渠地跨河南、河北、北京、天津4个省、直辖市,受水区域为沿线的南阳、平顶山、许昌、郑州、焦作、新乡、鹤壁、安阳、邯郸、邢台、石家庄、保定、北京、天津等14座大、中城市。

也因此,河南、河北、北京、天津4省市的水资源短缺问题得以缓解,沿线十几座大中城市获得了大量生产生活和工农业用水。

区域发展的背后,是移民作出的巨大牺牲。新建好的果园舍弃了,收益正好的网箱养殖拆掉了,祖祖辈辈赖以生存的老屋分拆解体了……离开时,很多人都带了一捧故乡的土,带了一瓶丹江的水。

为16.5万名移民立碑,让更多人来“寻根”

这一切,被一位叫周成保的移民后代看在眼里。

“乡亲们虽然离开了家乡,但是他们的牵挂一直都在。他们的记忆应该得到尊重,事迹应该得到纪念,精神值得我们学习。”5月12日,在接受记者采访时,周成保说。

从移民搬迁开始,周成保就利用空闲时间,收集与移民有关的物件,建起了丹江移民民俗物品。在移民留下的物品中,即将被淹没的古树最令他牵挂。在他的抢救下,那些难以被带走的银杏,黄连,红枫……有的被移种生根,有的被开发成根雕作品,成为移民们回来探亲时的寄托。

2014年10月,周成保和朋友们一起,发起“移民丰碑”工程。选石材、打磨、刻字、装车、卸车、安装、维护……来自河北、山东、河南的雕刻师傅们,顶着三九严寒完成了40多万字的雕刻。

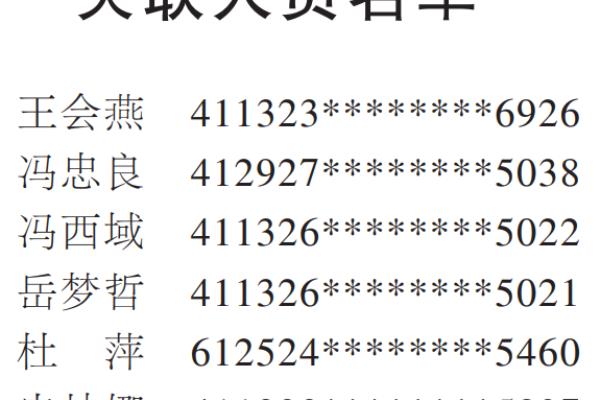

“移民丰碑”建成了——总面积1.2万平方米,由56座花岗岩石碑组成。碑群前有青山碧水,后有绿树花海,左右是翠竹相拥,分别镌刻淅川10个乡镇、184个行政村、1276个村民小组共16.5万名移民的名字。并树立“移民干部丰碑”两座,镌刻移民迁安工作先进单位和个人名单。

这次16万5千移民,都安置在了河南本省,政府出资为他们提供了一定标准的住房。周成保告诉记者,生活稳定后,常有人回来看看;如今,更有人带着子孙来“寻根”。

“其实,不止是移民的子孙回来看,还有很多受惠于南水北调工程的人,也会来观摩这座地标,一句真挚的’谢谢’,道尽我们中华民族奉献与感恩的优良传统,令人感动。”他说。

(东方今报)

相关文章

-

淅川移民移到哪里了(淅川数十万民众千里迁徙)

初秋的淅川小城,郁郁葱葱,清风习习。4年前,一泓清澈的丹江水长途跋涉从南阳淅川出发,一路北上,流过中原,抵达北京。近5年来,南水北调工程让河南、河北、天津、北京4省市、19个大中城市约6000万人直接喝上甘甜的丹江水,近一亿人间接受益。南水北调关键在移民,为了送水北上,淅川数十万民众千里迁徙,形成了“大爱报国,忠诚担当”的淅川移民精神。

2023-09-12 阅读 (40) -

淅川移民文化苑简介(南水北调移民生态文化苑)

南水北调移民生态文化苑位于淅川县鹳河西岸,南山脚下,蒋沟水库东边,总占地面积4.47平方公里,计划总投资7.5亿元,该项目由中国城市建设研究院规划,按照国家5a级景区标准建设。以“望得见山、看得见水、记得住乡愁”为理念,以弘扬南水北调移民精神为灵魂,以淅川的历史文化和生态文明为主线,致力打造成为“南水北调精神教育基地”、“移民文化历史研究基地”、“古树生态保护科研基地”、“生态文化旅游研究基地”和“影视文化制作基地”。

2023-10-12 阅读 (36) -

淅川是我国最大的移民县(最“令人动容”的丹江移民民俗博物馆)

在南阳市淅川县盛湾镇鱼关村,有一个鲜为人知的丹江移民民俗博物馆,小小的博物馆建筑面积只有520平方米,但她却是丹江南水北调移民历史的见证和缩影。5月18日,顶端新闻·大河报记者驱车百余公里来到淅川县盛湾镇,坐上摆渡船跨越丹江支流,沿着窄小的乡间小路来到鱼关镇,来到丹江移民民俗博物馆。在丹江移民民俗博物馆工作人员刘海波的带领下...

2023-10-04 阅读 (36) -

淅川最早移民是哪一年(2009-2011淅川大移民)

2009年8月21日,淅川县马蹬镇曹湾村的移民乡亲们,牵着耕牛,带着行李,乘船过丹江,迁往新家。淅川大移民:古楚丹江壮歌行(4)2009-2011淅川大移民:继1959和1966两次移民后再次大规模搬迁“四年任务,两年完成”2011年8月25日,淅川县滔河乡张庄村,彩旗飘扬,锣鼓喧天。七点多钟,85辆货车先行一步...

2023-09-26 阅读 (73) -

淅川为什么不划入湖北(淅川为何不投入湖北的怀抱)

现在淅川所辖的渠首三镇原本是邓县(邓州市)所辖,分别与1959年、1972年划入淅川县,为什么呢?大帝带大家一探究竟首先说香花镇,确切的说只有香花镇的部分地区也就是现今香花镇的街区到西北饶沟起坡一带属于老邓县,其他地方比如蒿溪、南山等地属于原内乡县,现在江右岸属于老淅川的只有一少部分河汊地方,实事求是的说当时是交换的方式,大概59年前后,邓县拿这一区域交换了淅川赵寨附近三个村,赵寨附近解放前是淅川的飞地,解放后由于内乡南三区(共济镇)划入淅川,而连成一片。

2023-11-19 阅读 (718) -

南水北调淅川移民移到哪里了(淅川数十万民众千里迁徙)

初秋的淅川小城,郁郁葱葱,清风习习。4年前,一泓清澈的丹江水长途跋涉从南阳淅川出发,一路北上,流过中原,抵达北京。近5年来,南水北调工程让河南、河北、天津、北京4省市、19个大中城市约6000万人直接喝上甘甜的丹江水,近一亿人间接受益。南水北调关键在移民,为了送水北上,淅川数十万民众千里迁徙,形成了“大爱报国,忠诚担当”的淅川移民精神。

2023-10-20 阅读 (39) -

淅川移民证丢了如何补办(淅川移民证丢失了怎么办)

淅川县移民工作领导小组公告根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2016〕17号)、《河南省人民政府关于印发〈河南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案〉的通知》(豫政〔2006〕57号)、《南阳市移民工作领导小组关于印发〈南阳市大中型水库移民后期扶持直补资金使用管理办法〉的通知》(宛移〔2017〕4号)精神,在2022年度对我县纳入享受移民后期扶持政策的人口审核结果显示,全县有长期失联不能提供相关资料信息人员19人。

2023-09-21 阅读 (30) -

淅川移民到唐河的有哪几个村(淅川16.5万人离乡)

为一渠清水永续北上,淅川16.5万人离乡 家乡人在丹江岸为他们立下“移民丰碑” 总面积1.2万平方米,56座花岗岩石碑上,镌刻着南阳市淅川县16.5万名移民的名字。“移民丰碑”巨型石碑稳稳树立在丹江岸边的故乡土地上,诉说着发生在南水北调工程中的动人故事。一捧故乡的土、一瓶丹江的水,陪伴他们走上移民路

2023-10-16 阅读 (56)

热门资讯

-

2023-11-19 阅读 (718)

2023-11-19 阅读 (718) -

2023-09-26 阅读 (73)

2023-09-26 阅读 (73) -

2023-10-16 阅读 (56)

2023-10-16 阅读 (56) -

2023-09-12 阅读 (40)

2023-09-12 阅读 (40) -

2023-10-20 阅读 (39)

2023-10-20 阅读 (39)

随机推荐

最新资讯

-

2023-11-19 阅读 (718)

2023-11-19 阅读 (718) -

2023-10-20 阅读 (39)

2023-10-20 阅读 (39) -

2023-10-16 阅读 (56)

2023-10-16 阅读 (56) -

2023-10-12 阅读 (36)

2023-10-12 阅读 (36) -

淅川是我国最大的移民县(最“令人动容”的丹江移民民俗博物馆)

2023-10-04 阅读 (36)