明朝四川移民山东(明初移民)

原创

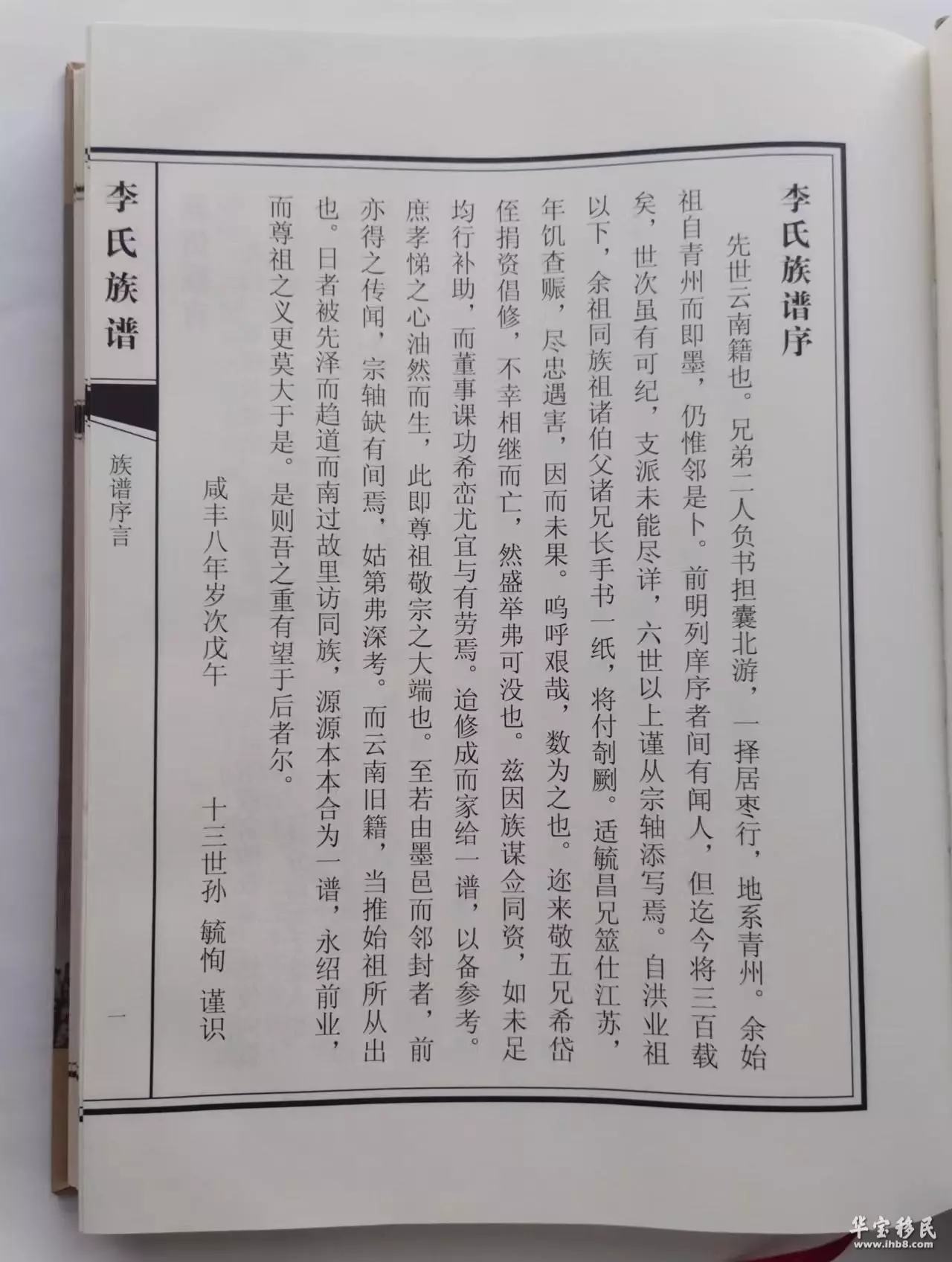

山东即墨古城西门外《李氏族谱》创修序言

在今山东半岛的东部青岛、烟台、日照一带,有许多人家的族谱上记载是明代洪武、永乐年间(1368~1424年),从当时云南、小云南移民过来的。据史料记载;在明初的移民大潮中,山东“西三府”(兖州、济南、东昌)的移民主要是从山西移民而来,数量有五十多万人口之多。“东三府”青州、莱州、登州的移民来自华夏各地,东部沿海一带的移民分军户和民户,以云南移民数量大,有七八万人之多。族谱记载主要来自云南的威宁、“乌撒卫”、小云南、交趾国一带。查今天的这些地方;威宁为云南、四川、贵州三省交界的地方,“乌撒卫”是明初在那里设立的军事卫所。俗称的小云南,是云南省南部的云南县,民间为了有别与云南省,所以称之为“小云南”。这个称呼一直到1929年,才改称祥云县。“交趾国”是明代对越南北部的俗称,明代曾经在那里实行过二十多年的统治,就是这个名称。

在历代国家的典籍上,虽然没有有关云南移民的记载,但也不能肯定绝对没有移民的史实。在民间各姓氏的族谱上笼统记载的祖籍始祖记载,虽然粗略简单,也留下来许多的历史沉淀。最早寻根问祖的,当属清代登州府福山县的进士王懿荣。王懿荣是清末金石大家,他金石书画皆通,并且发现了甲骨文。其中他的一个后人在大理任职过知州,借着地缘便利,找到了他们王家的地望祖脉。

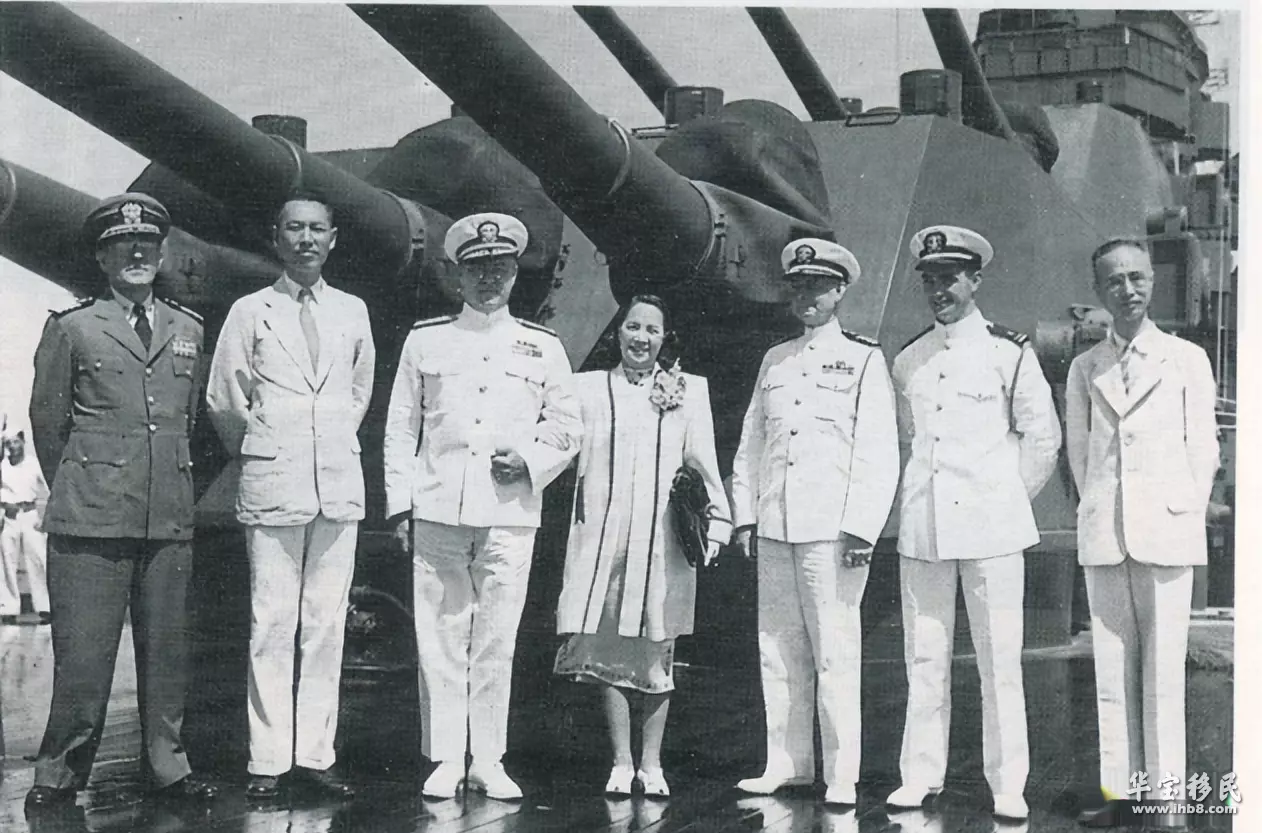

八年抗战时期国民政府李先良带领青岛保安总队游击武装在崂山抗日,青岛临时政府基地曾经驻防在莱阳县的濯村,他的夫人赵士英是云南人,带着孩子跟随李先良在那里住过一段时间。当年在鲁东行署任职抗日的莱阳人战庆辉,1949年去台后曾经写过一篇《山东人与“小云南”》考证文章,内说:“鲁东行署主任李先良氏夫人赵士英女士系云南人,抗战期间曾到山东莱阳小住,她说:‘莱阳民房格局,凡举牛棚马圈,鸡舍狗窝,厨皂磨坊,安放位置均与云南完全一样。’此益证明山东人来自云南矣,并谓‘小云南’即今云南之祥云县,至何以称‘小云南’,则亦不详。……

抗战胜利后青岛市长李先良(左2)及夫人赵士英女士(中)与驻青岛美海军将领合影于美太平洋舰队战列舰上

笔者世居即墨古城西门外,自清咸丰八年(1858年)至今已经四次修谱。创修谱序开宗明义说:“先世云南籍也……余始祖自青州而即墨……”2020年笔者主持西门外李氏第四次续修族谱,道听途说了许多人寻根问祖明初即墨移民山西洪洞大槐树说,笔者不敢苟同!因为笔者的小脚趾就是多长出一个小脚趾瓣,肯定与云南、小云南、交趾国等地方有着千丝万缕的关系……

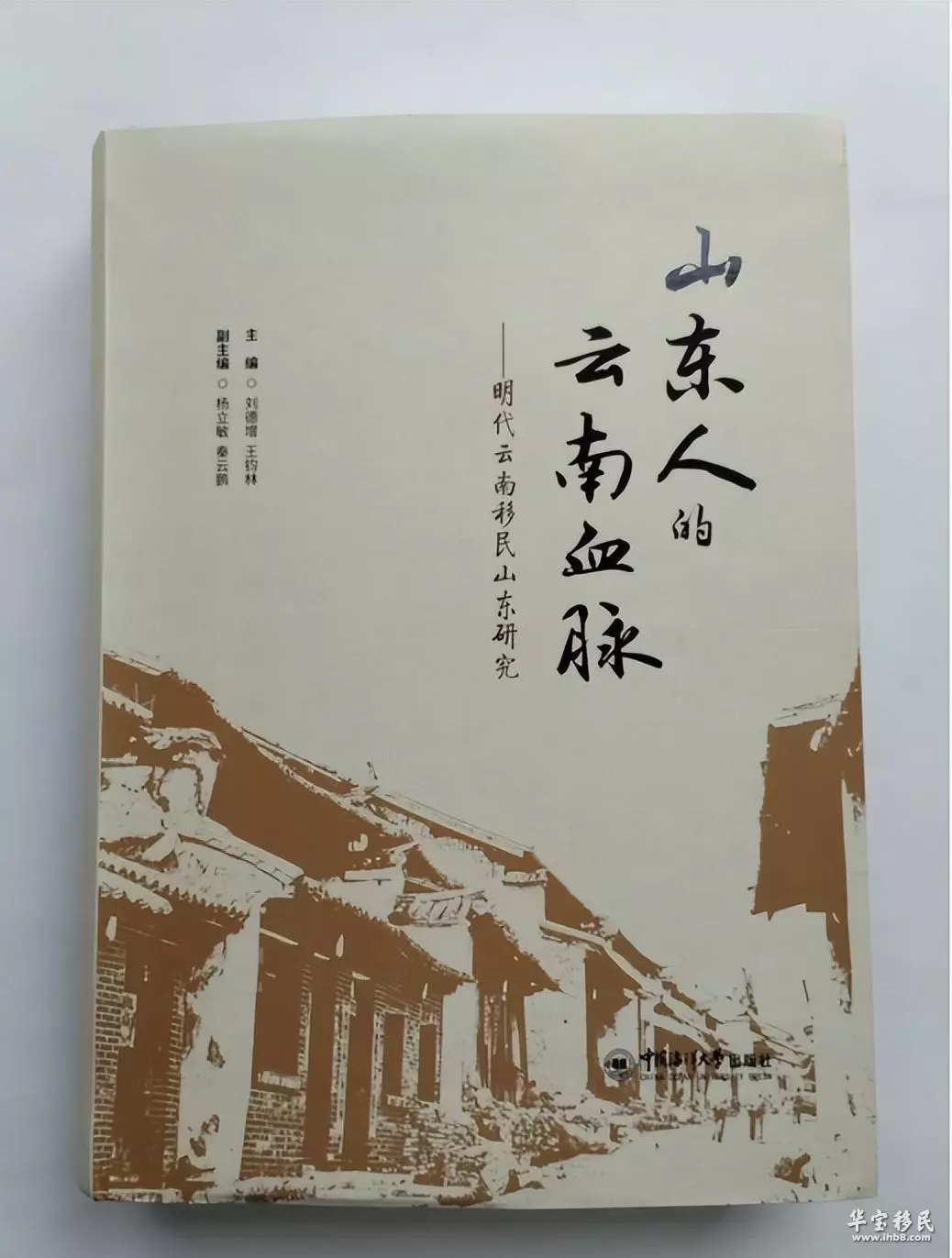

2020年,中国海洋大学出版《山东人的云南血脉》——明代云南移民山东研究百万字巨著,详细搜集辑录了历代大量官方与民间加之田野调查口述史料,给了研究这一课题的历史爱好者一部丰富的第一手资料。

由刘德增、王钧林等胶东半岛本地学者著述的移民研究一书

相关文章

-

明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

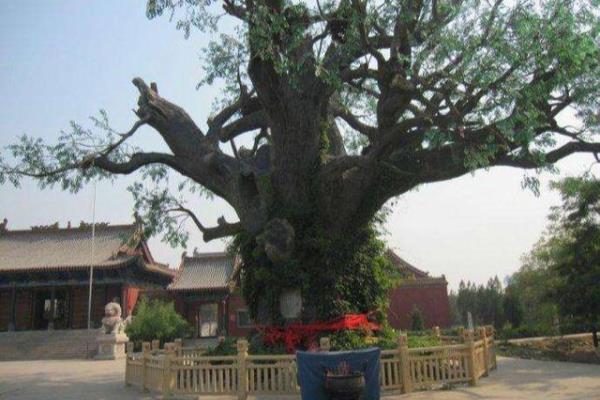

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

2023-10-06 阅读 (41) -

明朝为什么不收复西域(明朝为何放弃对西域的征服)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-10-30 阅读 (39) -

明朝移民大迁徙的原因(明朝冀鲁交界一带移民来源)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-09-26 阅读 (45) -

明朝的交趾是现在的哪里(存在仅仅20余年)

公元1404年的一天,在大明南京的皇宫里,来了一个特殊的人,这个人名叫陈天平,自称是安南国陈朝国王的后裔,自己的父亲以及其他皇族后裔都惨遭安南胡氏杀害,请求大明皇帝帮自己复国。朱棣听完陈天平的陈述后,内心纳闷,安南国现在的掌权者胡氏不是说,因为安南国原来国王的后人绝后,自己才以外甥的身份被群臣推举为帝,改陈朝为胡朝,并得到了大明皇帝的册封,这边怎么又冒出来一个陈朝皇族的后裔?

2023-10-18 阅读 (37) -

明朝万历年间大移民(影响深远的明朝大移民)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-19 阅读 (41) -

明朝大移民详细记录(影响深远的明朝大移民)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-21 阅读 (33) -

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (40) -

明朝为什么不打通西域(明朝为何没有将西域纳入版图)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-11-02 阅读 (61) -

明朝移民从哪年开始哪年结束

根据《明实录》和《明史》记载,广义的明朝移民始于明洪武三年(1370 年),止于永乐十五年(1417 年),历时四十七年,共十八次。其中:洪武年间移民十次,建文年间移民一次,永乐年间移民七次。洪武年间移民四次到凤阳、四次为军屯(一次在大同,三次在北平),剩余两次迁徙有明确去向,且人数很少;建文年间和永乐年间移民去向全部是北平及其附近地区。

2023-09-26 阅读 (39) -

明朝交趾为什么不移民美国(明朝设交趾省二十一年)

唐代之后,都城变迁,疆域版图也随之变迁,交趾以唐为界,前为郡县,后为藩国。夏商周三朝,华夏文明处于河流定居时代,而交趾所在仍处于蛮荒地区。河流定居时代,人类文明社会在温带的大河流域冲积平原兴起,定居下来并进行农业生产。这个时代,人类文明社会进行土地开发的工具仅仅为木石工具,金属工具使用率不高。交趾距离文明区域较远,文明社会的技术扩散尚未抵达。

2023-10-06 阅读 (28)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (911)

2023-10-08 阅读 (911) -

2023-08-19 阅读 (650)

2023-08-19 阅读 (650) -

2023-11-20 阅读 (510)

2023-11-20 阅读 (510) -

2023-10-10 阅读 (499)

2023-10-10 阅读 (499) -

2023-10-26 阅读 (223)

2023-10-26 阅读 (223)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (82)

2023-12-30 阅读 (82) -

2023-12-30 阅读 (50)

2023-12-30 阅读 (50) -

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65)