明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。

明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。

今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。

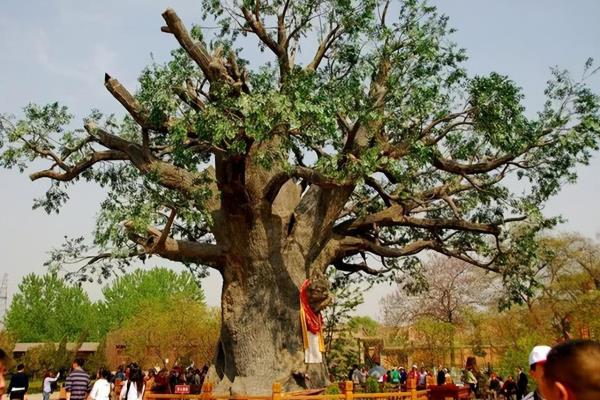

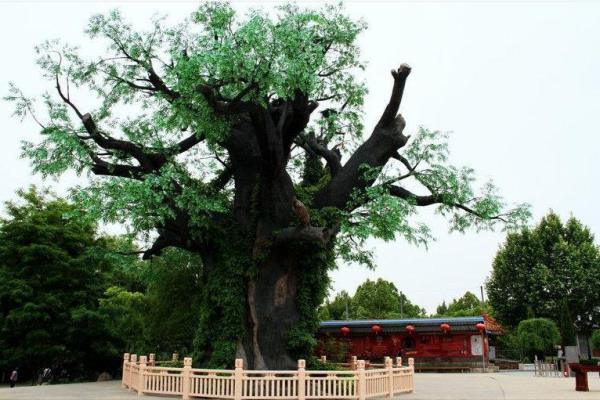

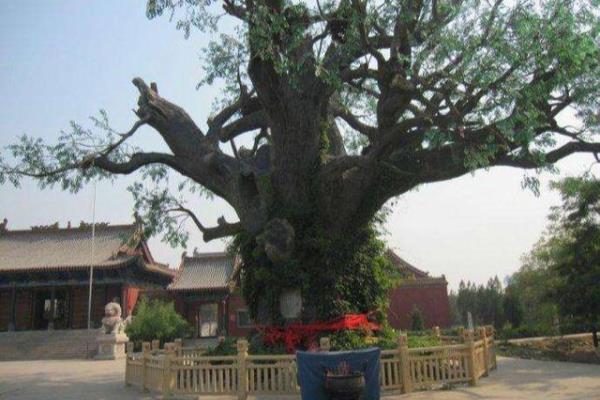

洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

为了组织移民,明朝政府在广济寺设局驻员,给移民人家核发凭照,也就是办理移民手续。洪洞大槐树见证了明代那场移民的风风雨雨。

“移民屯田,开垦荒地”。 明朝组织这场大移民的目的很是明确。

在时光流转中,元代走向末路,各地民不聊生,流民遍野、死者拥路。加上天灾不断,老百姓揭竿而起。在元世祖至元元年(1264)至至正十年(1350)间,元代共爆发农民起义百余次。天灾加上人祸,老百姓苦不堪言。

“中原草莽,人民稀少”,明朝政权建立之后,必须吞下元代社会留下的苦果。

怎么办?移民成为解决这个问题的唯一出路。

山西处于太行山和黄河峡谷之间,北有蒙古,西邻陕西,东接河北,南望河南,属于相对稳固的地方。当黄河以北其他地方战火连天的时候,山西相对安稳,大量流民涌入。山西犹如“诺亚方舟”,成为当时北方少有的经济繁盛、人丁兴旺之地。

移民输出,山西自然成为首选。

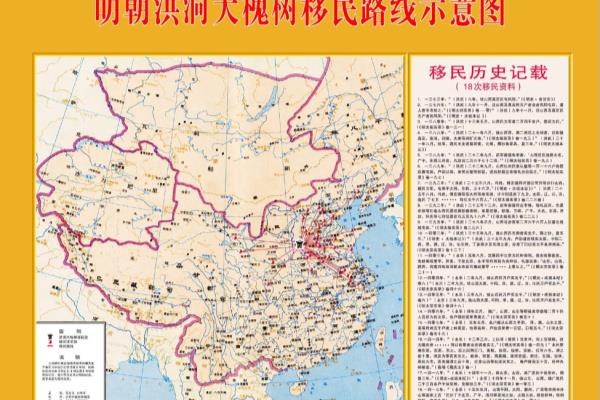

洪武年间和永乐年间,朝廷共在山西组织了十八次移民。洪武年间,山西人奉命迁移,多则一年数次,少则三五年一次。永乐年间,山西移民的强度有所减弱,而移民的来源却更加广泛,很多人定居山西不久却也被敕令迁去别处。

明代由湖广等地前往山西的移民常常是自发行为,朝廷对这种行为多有限制。而山西大量向外输出移民,却属于国家行动,朝廷给移民有一定的优惠政策,并组织统一迁徙。

老百姓追求有所居、食无忧的生活,已经安居山西,突然要举家迁徙,移民们忧心将来的日子,大多对山西恋恋不舍。

要背井离乡了,驻有朝官的广济寺还在那里,而自己的家却没有了。广济寺旁边的大槐树见证了移民们的依依不舍,见证了移民们离乡时的哀愁。

鸟有巢归,而移民们居无定所。参天的大槐树和树上密密扎扎的鹳鸟巢穴,成为移民们的精神家园。

明朝政权安排他们去了河南、山东、京津冀、皖苏鄂湘、陕甘宁以及晋中、晋北和内蒙古、东三省,远处到了广西,计有五百多个县。

和西汉、隋唐时代的移民相比,明代山西移民的足迹遍布大半个中国。而明代到底有多少人从山西迁移出去,历史粗心,没有详细记载。但是,我们推断洪武至永乐的五十年时间里,山西移民的数量、规模绝对超过历史上任何一个时代。

大槐树成为洪洞人、平阳人移民的象征,成为山西移民的乡愁。

而随着时代的变迁,很多迁徙之人只记得自己来自山西,是因为明代的大移民而来到了如今的驻地,却不清楚自己到底来自山西的哪里。而无论他们清楚与否,洪洞大槐树都还在那,大槐树在移民们心头的分量也还在那,因而后来洪洞大槐树成为了几乎所有山西移民的“根”,大槐树的地位也更加重要。那句“凡是有华人的地方就有洪洞大槐树移民后裔”的说法,如此也变得十分贴切。

事实上,如今的大槐树已是第三代。最初广济寺旁的大槐树与寺庙一样,毁于泛滥洪水。后来在干枯的树干旁,树根又生出第二代大槐树。可惜后来第二代大槐树还是渐渐干枯,并在上世纪七十年代被风吹倒。

大槐树记着从前的沧桑,它的生命不屈。果然,第三代大槐树又在第二代槐树的北边慢慢长成,至今很是繁茂。

因为这场移民,明代的户口大量增加,大量荒芜的农田再现生机,北方的经济逐渐得到恢复。

“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝”。

世界上最漫长的路是背井离乡,世界上最悲戚的告别是永别故乡。

洪洞大槐树,记着从前的风云沧桑。

相关文章

-

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (39) -

山西迁徙移民分布表(明代山西大移民)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-10-21 阅读 (31) -

明朝初年人口大迁徙(我国古代的几次大规模人口迁移)

涉及人口居住发生长期或永久改变的人口移动称为人口迁移。一般人口迁移满足三个条件:居住地改变;跨越行政界线;时间足够长,一年以上。人口迁移伴随着人类的出现而存在,直到现在,并将延续下去。其实质是人类追寻更好的生活。从公元前21世纪的夏朝开始,一直到周朝,我国人口重心一直分布在北方的黄河流域。秦汉时期,北方大规模战乱屡屡发生,使人口多次迁往南方,同时去往内蒙古河套地区垦荒戍边的居民也很多。

2023-11-30 阅读 (32) -

明朝最后一次移民(一场历时近50年的人类大迁徙)

在人类历史长河中,不乏有人口大迁徙的事件发生,至于原因,大都是为了躲避战祸,抑或是自然灾害来临,令原本生活的地方失去了继续生存的条件,无奈之下,只好远走他乡讨生活,这类人口大迁徙从某种程度上来说是人们一种自发主动的行为,我们姑且称之为主动迁徙。与之相对应的,还有一种迁徙方式,那就是人们在原来居住的地方生活得好好的,同时也还有继续生存下去的充分条件,但统治者为了某些原因,或满足某种需要,而组织一部分人迁徙到原先设想划定好的地方生存,用现在的话说,就是易地搬迁,这种迁徙方式可以说是一种被动行为,我们就姑且称之

2023-12-30 阅读 (35) -

山西洪洞人是哪的后人(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-11-02 阅读 (33) -

明朝大移民是怎么回事(明朝大移民为何影响深远)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-14 阅读 (32) -

清朝前期山西人移民内蒙古的原因

上一期我们讲了以山东人民为主的闯关东,这一期我们接着来讲以陕西人民为主的走西口。如果说闯关东是因为战争、灾害、以及政策上的原因产生。那么走西口就是因为生存(灾害)、经济发展而促成。走西口也是我们人口迁移历史上时间持续最长的一次,大致从明朝中期开始,至民国初年结束,共计大约400年。西口,指的就是大名鼎鼎的杀虎口(最开始叫杀胡口),也是明长城上最有名、位置最重要、最有代表性的关口。

2023-11-29 阅读 (33) -

明朝大槐树移民原因(探究明朝洪洞县大槐树移民始末)

如果您喜欢这篇作品,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。大槐树若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝在很多北方人的记忆里,多多少少都会有着关于洪洞县的回忆,只要向老人问起,就很少有不知道洪洞县大槐树的。更有一些关于这段历史的传说在民间口口相传,比如用镰刀将小脚趾的指甲劈成两瓣,以证是大槐树后裔,以便后人寻祖。

2023-11-16 阅读 (21) -

明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

2023-10-06 阅读 (41) -

山西移民都有什么姓氏的(从山西大槐树迁居外出的姓氏有哪些)

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-10-20 阅读 (37)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67) -

2023-09-22 阅读 (64)

2023-09-22 阅读 (64) -

2023-11-02 阅读 (60)

2023-11-02 阅读 (60)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (35)

2023-12-30 阅读 (35) -

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22) -

2023-12-16 阅读 (23)

2023-12-16 阅读 (23) -

2023-12-13 阅读 (21)

2023-12-13 阅读 (21) -

2023-12-09 阅读 (16)

2023-12-09 阅读 (16)