明朝大移民从哪到哪(明初大移民)

明朝初年的大移民

又称洪武大移民

其时间之长、规模之大、影响之深

不仅在中国历史上是空前的

在世界移民史上也是罕见的

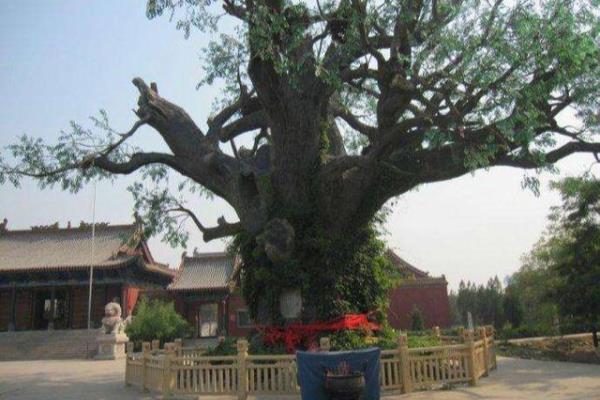

我们熟悉的瓦屑坝、山西洪洞

它们一南一北构成了

明朝初年巨大的移民集散地

(明初移民图,参考《中国移民史》)

(山西洪洞大槐树公园,摄影师@太白雪)

安徽地跨南北

是中国南北文化的交融地

从移民来源上看

淮河两岸地区

主要来自北方的移民

皖江地区则主要来自

江西和本省皖南地区的移民

我们先看一张明朝洪武京师移民图

(明朝洪武京师移民图,参考《中国移民史》)

现在我们来分析一下

明朝安徽地区各府的移民情况

明朝时期

安徽隶属于南直隶(南京)

按照今天的行政区划,安徽境内有徐州的砀山和萧县两县,凤阳、庐州、安庆、池州、宁国、太平、徽州六府以及滁州、和州、广德三个直隶州。

(明南京地图,

葛剑雄主编的《中国移民史》中

对南直隶各府州移民数据进行了一个统计

我们对今属于安徽各府州的数据

进行重新制表

(安徽移民户籍表,参考《中国移民史》)

为何在明初会出现大移民?

江淮地区自南宋开始

就成为南北政权的对峙区

直到元灭南宋

这一期间

江淮地区饱受战争摧残

土地荒芜,饿殍千里

人们四处逃难,远离家乡

(金、南宋对峙图,

蒙元统一中国以后

并不了解农业的重要性

元初统治者认为:

“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”

这样使得大批的肥沃农田变为牧场

大批的农民或死或逃

元朝末年

淮河地区又是农民的起义区

战争让本就处于崩溃边缘的人民

再一次陷入水深火热

天灾人祸

人间战火连天,朝廷统治腐败

然而此时正逢我国气候大变

十三世纪末到十四世纪初

我国气候转向严寒

据记载1309年

无锡一带运河结冰

公元1329年冬

太湖结冰数尺,人履冰如平地

连耐寒的桔树都冻死了

明朝初年严寒还在继续

地处岭南的广东沿海地区

都雪花纷飞

此时中国大地上的人民

是饥寒交迫,民不聊生

朱元璋打下的天下

是一个满目疮痍的江山

摆在朱元璋面前的一大难题

是如何恢复农业生产、发展经济

怎么巩固大明新王朝的统治

“移民”

成为了明初一项重要的政策

朱元璋起义时

亲眼目睹了家乡凤阳的惨淡景象

凤阳作为朱元璋的家乡

又是淮西集团的诞生地

朱元璋有意在家乡建中都

但是人力的匮乏已达到想象的极致

于是朱元璋开始着手移民大计

凤阳府大概范围为今天淮河两岸,包括宿州(除砀山、萧县)、淮北、淮南、蚌埠、阜阳、亳州、六安的霍邱、滁州的定远、明光、凤阳、天长,以及江苏的泗洪、盱眙。

最开始移民的是张士诚支持者和方国珍旧部

洪武七年

那就是迁江南移民14万至中都

这些人基本来自苏南和浙江一带

作为大明朝的中都

军籍移民也是明初移民类别之一

朱元璋创立了卫所制度

5600人为一卫

1120人为一千户所

军士全部别立户籍

称为“军户”

要求军人家属必须随军

从明朝洪武时期移民类别可以看出

凤阳府军籍移民是最多的

(洪武时期安徽移民类别,参考《中国移民史》)

此外

来凤阳府营建中都的工匠和

大批被流放的罪犯、官员

以及来自北方的降民和战俘

都是凤阳府重要的移民类别

其中山西移民主要分布在宿州地区

宿州、怀远以西有大量的山东移民

淮河两岸地区移民来源复杂

以江南地区、山东以及山西的移民为主

(凤阳中都城遗址,

位于江淮中部的

庐州府、滁州、和州

具有鲜明南北混移特色

该地区主要是今天的六安市(除霍邱)、合肥市(除长丰北部)以及无为、来安、全椒、含山、和县、湖北英山等县

这一带移民相对均衡

其移民主要来自

应天府(南京)、徽州、宁国

以及江西和北方地区

江西和皖南移民占比最高

滁州、和州与应天府相邻

除了江西大量的移民以外

苏南及附近地区移民也占比很重

(位于巢湖边的长临河镇,很多氏族都自江西瓦屑坝,摄影师@上骑艺林)

安徽北部移民类别多

皖江两岸移民则比较单一

基本来自江西和本省的徽州

皖江两岸主要移民地是今天的安庆市、池州市以及铜陵的枞阳县

在安庆很多氏族族谱中都有记载

先人来自江西瓦屑坝

这瓦屑坝是明朝初期

中国南方重要移民集散地

是鄱阳湖边的一个古老渡口

因年代久远,移民后代随着传说的递减

逐渐淡忘了具体祖居地

将记忆的思路定格于“瓦屑坝”

似乎“瓦屑坝”成了原居地

这是一种思乡情结的归宿

就像华东等省区只记得“大槐树”一样

实际上瓦屑坝移民原居地分布在

江西饶州(鄱阳)、九江两府各县

(瓦屑坝移民遗址,

(江西瓦屑坝,图片源自@网络)

“江西老表”的称呼

源于江西的大移民

安庆和池州地区

来自江西移民最多

安庆府42万居民就有

27万来自江西瓦屑坝

典型的例子就是

皖西南地区的方言

它们基本属于赣语系

(赣语方言发音)

(安徽移民分布图,参考《中国移民史》)

对于安徽的移民多样性

这里无法全部写出

只能从整体上来述说

历朝历代安徽都有移民

但明初的移民是最具有代表性

影响也是最为深远的

你的祖上是从哪里移民来到呢?更多神州地理历史探秘知识,在这里,一起探秘神州!

参考资料:葛剑雄《中国移民史》

相关文章

-

明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

2023-10-06 阅读 (40) -

明朝为什么不收复西域(明朝为何放弃对西域的征服)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-10-30 阅读 (38) -

明朝移民大迁徙的原因(明朝冀鲁交界一带移民来源)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-09-26 阅读 (45) -

明朝的交趾是现在的哪里(存在仅仅20余年)

公元1404年的一天,在大明南京的皇宫里,来了一个特殊的人,这个人名叫陈天平,自称是安南国陈朝国王的后裔,自己的父亲以及其他皇族后裔都惨遭安南胡氏杀害,请求大明皇帝帮自己复国。朱棣听完陈天平的陈述后,内心纳闷,安南国现在的掌权者胡氏不是说,因为安南国原来国王的后人绝后,自己才以外甥的身份被群臣推举为帝,改陈朝为胡朝,并得到了大明皇帝的册封,这边怎么又冒出来一个陈朝皇族的后裔?

2023-10-18 阅读 (37) -

明朝万历年间大移民(影响深远的明朝大移民)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-19 阅读 (40) -

明朝大移民详细记录(影响深远的明朝大移民)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-21 阅读 (33) -

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (39) -

明朝为什么不打通西域(明朝为何没有将西域纳入版图)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-11-02 阅读 (60) -

明朝移民从哪年开始哪年结束

根据《明实录》和《明史》记载,广义的明朝移民始于明洪武三年(1370 年),止于永乐十五年(1417 年),历时四十七年,共十八次。其中:洪武年间移民十次,建文年间移民一次,永乐年间移民七次。洪武年间移民四次到凤阳、四次为军屯(一次在大同,三次在北平),剩余两次迁徙有明确去向,且人数很少;建文年间和永乐年间移民去向全部是北平及其附近地区。

2023-09-26 阅读 (39) -

明朝交趾为什么不移民美国(明朝设交趾省二十一年)

唐代之后,都城变迁,疆域版图也随之变迁,交趾以唐为界,前为郡县,后为藩国。夏商周三朝,华夏文明处于河流定居时代,而交趾所在仍处于蛮荒地区。河流定居时代,人类文明社会在温带的大河流域冲积平原兴起,定居下来并进行农业生产。这个时代,人类文明社会进行土地开发的工具仅仅为木石工具,金属工具使用率不高。交趾距离文明区域较远,文明社会的技术扩散尚未抵达。

2023-10-06 阅读 (28)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (911)

2023-10-08 阅读 (911) -

2023-08-19 阅读 (650)

2023-08-19 阅读 (650) -

2023-11-20 阅读 (510)

2023-11-20 阅读 (510) -

2023-10-10 阅读 (499)

2023-10-10 阅读 (499) -

2023-10-26 阅读 (223)

2023-10-26 阅读 (223)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (82)

2023-12-30 阅读 (82) -

2023-12-30 阅读 (50)

2023-12-30 阅读 (50) -

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65)