山西移民从什么时候开始的?(为什么山西人纷纷移民)

元朝末年, 统治阶级蒙古人腐败猖獗,民不聊生。发生了很多土地兼并的现象,对于 广大农民来说,土地就是生存之本。而由于土地财富占有的严重不均,大量的农民沦为丧失土地的流民, 随着流民人数的增加, 导致了农民起义此起彼伏, 阶级矛盾、民族矛盾交织在一起, 社会极度混乱。

据统计,在元代后期, 流民人数高达全国人口的三分之一以上。农民起义风起云涌, 使得统治阶级内部也开始混乱。除了以红巾军为代表的农民起义军外, 还有朱元璋等人领导的统一全国、夺取元朝统治政权的斗争,规模巨大的南北农民战争使统治者大为震惊。尤其是刘福通等人领导的红巾军起义,数次与元朝军队在两淮、中原一带展开决战,在广大农民中间产生了深远的影响,广大农民纷纷投入到反抗元朝统治的洪流中, 元朝统治摇摇欲坠。

虽然朱元璋等人领导的农民起义军最终结束了元朝的残酷统治, 但是这些战争还是给当地人民带来了很大的破坏, 使得中原地区满目疮痍。

明太祖朱元璋曾说 : “ 中原诸州 ,元季战争受祸最惨 , 积骸成丘, 居民鲜少 。’ 明朝就这样建立在黄淮流域和中原地区受到惨重的破坏的时刻。其时正当人烟稀少, 荒野连天。 但太行山脉的另一端的山西则大不一样,他们未遭兵革,相对安定平稳。人口从元初至到洪武十四年( 1381年)朱元璋推行黄册制度普查的时候,山西在不到一百年的时间里 , 人口增加6倍之多,有594240户,共计 4030454口人 。而同一时间的北平有338517户,共计1893403口人 ,河南有314785户,共计1891071口人。北平 、河南两布政使司的人口加起来还要比山西的人口少二十五万 。面对全国性的地广人稀,山西的人口密度之高,毋庸置疑。也正因为如此 , 山西人在主动和被动的情况下,纷纷选择了移民。

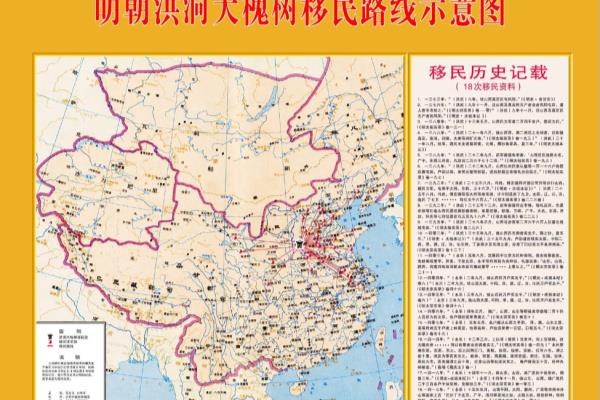

洪武二十一年户部侍郎刘九皋上言议迁民之 利 . 提到 “ 今 河北诸处 ,自兵后田多荒芜 , 居民鲜少 。 山东 、西之民 ,自入 国朝 , 生 齿 日繁 , 宜令分丁徙居 。宽间之地 , 开种田亩。 如此 则 国赋 增而 民生遂矣。 ” 关于此事 , 《 明史 · 食货志》 中有一段文字是这样 记 述 的 , “ 户部侍郎 刘九皋言 :古狭 乡之 民 , 听迁 之宽乡 , 欲地 无遗利 , 人无失业也’ , 太祖采其议 , 迁 山西泽 、潞民于河北 。 后屡徙浙西及山西 民于滁 、 和 、 北平 、山东、 河南 。 … … ” 刘九皋上言的当年即迁山西泽 、 潞之民往彰德 、真定 、临清 、太康等处屯 种。 只是 《实录 》 中没有这次迁民数量的记载。 “ 洪武二十二年九月 , 后军都督朱荣奏山西贫民徙居大名、 广平、 东昌三府者 , 凡给田 26072 顷” 。

建文帝时, 因感到诸叔父各自拥兵对自己构成威胁, 准备削藩。此时, 实力最强的燕王朱棣因不满其侄儿建文帝的削藩政策, 以清君侧的名义起兵造反, 争夺帝位, 史称”靖难之役“。战争历经四年, 最终燕王朱棣取胜, 夺得帝位。据史 料载, 这四年的军事斗争主要发生在北平、永平、保定、真定、河间及济南、东昌等府的辖境内, 而燕军对忠于建文帝的军队及百姓的残酷杀害造成了大片的无人区。为了巩固统治, 明成祖把山西作为主要的人口输出区, 充实其他地区。

明清以来, 山西一直是自然灾害频发的地区, 像旱灾、霜冻、洪涝这样的自然灾害发生的范围往往比较广, 经常使得农业生产无法正常进行。据记载, 明清时期的山西, 大致每年发生大旱一次, 其中在明王朝存在的 276 年中, 大旱总共发生过 44 次, 平均每六年发生一次, 再加上局部地区的旱灾, 几乎可以说是无年不旱, 而且一般情况下旱灾影响范围极大, 不是全省发生就是整个北方地区一起受灾, 危害极大。如永乐九年( 1411) 闰十二月辛巳, 山西蒲州临晋县言: “县连岁不登, 民多流亡”。永乐十九年( 1421) 邹缉在《奉天殿灾疏》中称: “今山东、河南、山西、陕西水旱相仍, 民至剥树皮、掘草根以食,老幼流移, 颠踣道路, 卖妻鬻子, 以求苟活”。这些都说明了明朝时期山西的自然灾害之严重, 影响范围之大, 所以导致人口外迁。

山西人口的迁入不仅有利于增加当地劳动力,促进当地社会经济的恢复, 同时还对迁入地的风俗习惯、社会生活等方面产生了深远的影响。在整个明代,由于处于特殊的历史背景之下,山西地区发生了大规模的人口迁移, 随着山西人口的外迁, 人们将三晋文化传播到了全国各地。明朝时期山西人口的外迁对全国各地都产生了深远的影响。“洪武二十五年十二月朱元璋听到李格、徐礼关于山西迁民在彰德、卫辉、开封、怀庆等七府岁收谷、棉的情况报告后说: ‘如此十年, 吾民之贫者少矣’。另一方面,大规模的人口流动,再加上一些外迁人经商的成功经验使同乡之人心生羡慕, 并且想办法效仿,所以山西人的经商文化、商业观念就慢慢地形成,这也为后来晋商的崛起提供了思想条件。

相关文章

-

洪武二年移民山西

明朝朱元璋和朱棣两位皇上从山西十八次迁民上千万。一、山西迁民缘由。朱元璋领导的抗元农民战争持续17年,致使中原诸州,积骸成丘,居民鲜少。朱棣靖难之役后,导致华北,包括安徽、江苏等省赤地千里,没有人烟。当时全国总人口为59873305人,而山西一地的人口就达到了4103450人(包括陕西大部)。为发展农业生产,从山西迁民势在必行。

2023-09-02 阅读 (72) -

明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

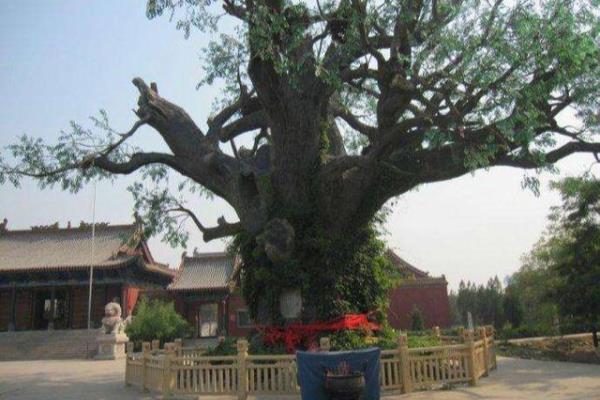

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

2023-10-06 阅读 (41) -

雍正王朝山西是个好地方(《雍正王朝》为什么会经久不衰呢)

雍正王朝电视剧能一直经久不衰,其一在于改编于二月河老师小说的剧本是精彩绝伦,故事是环环相扣跌岩起伏,使人欲罢不能。其二是导演胡玫老师将其完成的是青出于蓝而胜于蓝,44集的剧情是恰到好处,没有丝毫的拖泥带水,尤其是细节上很是用心,还真是今天很多电视剧难以企及到的,使人仿佛真的回到那个年代,而不是像今天的古装剧,大部分是拍什么都给人一种现代剧的感觉。

2023-10-12 阅读 (51) -

河北人都是山西移民来的吗

2020年的最后一个月适合来大槐树寻根祭祖你知道移民的历史原因吗?你知道明朝为什么要从山西移民吗?你知道为什么山东、河南、河北很多人的祖先都是山西人?这是因为元朝末年除战乱连年外,水、旱、蝗、疫灾害也接连不断,沉重地打击了元代的大地主阶级,推翻了元朝的统治,也教训了明朝皇帝朱元璋,所以巩固自己统治的经济基础,恢复和发展农业生产,就成了明初的当务之急。

2023-10-29 阅读 (67) -

山西人和东北人合不来(全网嘲讽的“人口东北化”事件)

在阅读此文前,麻烦您移民哥”,方便您进行讨论和分享,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。前言东北苦地方,特别穷!这句话就是网络上对东北经济的标榜词,而对于东北小伙,则选择以头顶锅盖儿头,身穿旺旺紧身衣,脚踩豆豆鞋等标志性打扮来区分东北小伙。这不禁就让人觉得不带点贬义词,就不能评价东北了,笔者对这个现象真的是想说:

2023-09-22 阅读 (65) -

山西移民都有什么姓氏的(从山西大槐树迁居外出的姓氏有哪些)

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-10-20 阅读 (38) -

清朝前期山西人口迁徙(明初山西人口比河南、河北总和还多25万)

长期以后,我国都是以小农经济为主的农业社会,农业收成的好坏与大自然有着紧密联系,像自然灾害这样剧烈的自然活动会直接造成农产品的绝收,严重扰乱人们的正常生活,破坏正常的社会秩序,给人们带来无尽灾难,明季吴甡巡抚山西,他指出:“晋民有三苦。一苦凶荒,无计糊口。一苦追呼,无力输租。一苦杀掠,无策保全。”可见灾荒对晋民造成的苦难是非常严重的。

2023-11-10 阅读 (25) -

山西移民河南多少人(山西洪洞移民河南时间初考)

“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树。”是河南及中原地区流传已久的民谚。但是何时、何因从山西移民中原,众说纷纭,矛盾百出,在人们思想上已成了久悬未决的谜。20世界80年代地名普查中,因洪洞移民问题涉及舞阳半数以上村名的含义、来历和建村时间,促使我们一直在研究这个问题。查阅明清史志未找到依据。1983年以来...

2023-09-23 阅读 (50) -

山西移民祖籍是哪里(山东居然有大量祖籍云南的移民)

上个世纪80年代,山东胶东地区对于各辖区进行了普查,根据普查结果,他们惊讶地发现:在境内,居然有大量云南移民村落。例如,胶南县收录了全县1104个自然村,其中云南移民的村落高达342个,占据了村落总数的30%之巨。山东省胶州半岛胶县也就是如今的胶州市,收录了803个自然村落,云南村落有180个,占据了22%的比例,即墨县有1083个村落,而云南移民村落为231个,也占据了1/5的比例。

2023-09-25 阅读 (35) -

山西移民是哪一年(明朝山西大移民)

在今天的河北省南部、河南省大部、山东省西部和西南部,广为流传着 “问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。”的歌谣。并且在大家的认知里,明朝的大移民,都是从洪洞县大槐树开始的,那么这个说法正确吗?清朝的洪洞且c清朝洪洞县城图其实任何新兴的事务都有一个探索、总结经验、扩大的过程。

2023-10-13 阅读 (30)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (911)

2023-10-08 阅读 (911) -

2023-08-19 阅读 (650)

2023-08-19 阅读 (650) -

2023-11-20 阅读 (510)

2023-11-20 阅读 (510) -

2023-10-10 阅读 (499)

2023-10-10 阅读 (499) -

2023-10-26 阅读 (223)

2023-10-26 阅读 (223)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-30 阅读 (85)

2023-12-30 阅读 (85) -

2023-12-30 阅读 (82)

2023-12-30 阅读 (82) -

2023-12-30 阅读 (50)

2023-12-30 阅读 (50) -

2023-12-30 阅读 (65)

2023-12-30 阅读 (65)