山西人和东北人合不来(全网嘲讽的“人口东北化”事件)

前言

东北苦地方,特别穷!这句话就是网络上对东北经济的标榜词,而对于东北小伙,则选择以头顶锅盖儿头,身穿旺旺紧身衣,脚踩豆豆鞋等标志性打扮来区分东北小伙。

这不禁就让人觉得不带点贬义词,就不能评价东北了,笔者对这个现象真的是想说:无语住了!

近期一篇名为《京津冀地区,人口东北化了!》的热文,又引出了“人口东北化”一词来戏谑东北,这就让人觉得很好奇,究竟什么是人口东北化呢?

东北地域黑

“东百人”穷还带大金链子装样子,东北人喜欢土嗨喊麦还比脾气火爆,东北地域经济贫瘠,东北不是啥好地方等负面评价层出不穷。

经常在外地打工的人应该最能感觉到,除了东北被黑的很惨以外,还有两个省份的人特别的不招人待见,比如山西人太抠,河南人太土!

但与河南和山西相比,东北就显得倒霉透顶了,因为东北人不仅被老百姓们歧视,整个东北经济、东北地区也难逃一些媒体的歧视。

在人们的刻板印象里,因为东北人性子直不拐弯抹角,脾气火爆有啥说啥,导致人们觉得他他们素质太差!

而《乡村爱情》、《刘老根》等一系列,演绎东北特色的影视作品出现以后,东北人又被冠上了土老帽、愣头青、好逸恶劳的标签!

这些就算了,没想近期又有《京津冀地区,人口东北化了!》的热文横空出世,引出了“人口东北化”一词,又给东北抹上了一道黑!

在文中作者把东北有人口流失问题,称为了人口东北化说得有理有据,那么小编想在这里问一句,为什么要把人口流失称为人口东北化,而不把东北高个子形象,称之为人口东北化呢?

好东西扯不上东北,为什么非得给东北来点贬义词呢,近些年来东北人好不容易又挽回点形象,这下媒体一报道又不自觉间又给大东北抹上了一层黑。

其实这些年的东北,本来在经济上发展上,就一直被一句“投资不过山海关”拿捏的死死的!而在东北人在形象上,又被冠以“喜欢拉帮结派,寻衅滋事”的负面评价。

这下媒体一报道,就又导致全民对东北的印象变得更差,这下东北是哑巴吃黄连,有苦说不出了。

但实际上受害者可不只是东北一个,其实不光是东北被地域黑搞得头晕脑胀,河南也没能逃出地域黑的魔爪!

社会病态

说起河南被地域黑的源头,那就得追溯到几十年前了,当时的河南人多地少,经济发展又相当的落后赶不上全国经济水平,所以就有那么一群人为了生存,在全国各地收废品谋生。

而又因为当时铁的价钱比较高,正好井盖又是铁做的,所以就有很多人将此偷来卖到废品站,又正好很多河南人是开废品站的,因此这些收井盖的河南人,就被说是“偷井盖”搞钱花。

但是后来很多人不明这其中的原由,以讹传讹,就是因为这件事件,导致在城市间人群流动量巨大的今天,甭管河南人干了多少好事,只要一提到你是河南的,上来就得打听打听:

“河南人是不是真的偷井盖?”

“你家开废品站不开?”

不得不说这一时间真有点区分不出,是问话的人没素质,还是河南人太差劲儿了活该遭受这样的标签攻击。

小编有幸亲身经历,到x市旅游(这里某市就不说了,笔者无意挑起纷争,只是陈述经历),在酒店遇到了年龄相仿几人,一同聊了几句说到大家是哪里人时。

小甲说:俺从河南来嘞,来办点事。

小乙上来就问:你们那是不是天天丢井盖?

谁能想到在高速发展的今天,竟然还会发生这样一句言语攻击,真的是让人觉得匪夷所思!为什么文化发展如此磅礴的今天,社会上地域黑现象仍然层出不穷呢?

所以小编真心希望大家以后遇到河南人或可询问一句:胡辣汤是不是真好喝,烩面好吃不好吃!而不是你们真偷井盖么?

引用这段经历结合”人口东北化“事件,小编真的想探究一下,究竟为什么这些地域会被黑的这么惨!因此小编仔细想了想,认为这无疑是一种病态现象!

人云亦云只要不伤害自己,人人都不排斥,拿别人的伤口来当戏谑。戏谑上海人排外,戏谑东北人土老帽,戏谑河南出小偷等,各个地域被拿出来黑的一塌糊涂。

而且越是被黑的多的地方,就有越多的人想要踩一脚,难免让人怀疑是不是有那么一群人为了网络流量和热度,所以夸大其词从而吸引眼球呢?

相信大家也不希望,有一天以自己的家乡名字,来命名一个不好的现象,或者比喻一类难以入目的人。

所以小编觉得大家在网络上冲浪,还是得擦亮眼睛谨慎发言,不要随便就给别人(别的地域)带上黑色标签!

东北人不是网嘲中的那样!

本以为经济高度发达,平均素质水平高度提升的今天,大家都在努力摆脱使用标签和被标签,没想到仍有媒体在使用贬义标签!

一篇名为《京津冀地区,人口东北化了!》的文章横空出世,将人口流失这一现象,称之为人口东北化!

在种种被黑的领域中,东北又背上了人口流失这样一个标签,对此小编真想问一句,哪个地区能不面临人口流失的问题,京津冀人口流跟东北关系真的大么?

要知道媒体攥写文字,最好不要造成不必要的误会,不然随着网络转发流传,或许以后东北人走到哪里,哪里就要流失人口了。

而且这种模糊的表达方式,真的会带来广大读者的误解,让人们对东北人的误会进一步加深。

不过东北由于产业结构、营商环境等因素导致人口流失,确实是不可辩驳的事实。但将人口流失问题冠以东北化的名头,是不是在强说其次强行给东北扣上一顶黑帽!

毕竟这可不是什么好的词汇,东北或许曾经面临过严重的人口流失问题,但是试问哪个城市在发展过程中没有面临过这样的问题呢。

人口大量流失的问题,与各个城市人才政策、营商环境、经济前景等息息相关,各个城市所面临的情况各不相同,或许有相邻地域情况相似但仍有区别。

如果真的想解决问题,还是要深入到自我内部勘察问题,当然可以借鉴其他区域的解决方式,来解决自身问题。

而不是固步自封只知叹息,对遇到同样问题的同胞带去嘲讽之词,想出具有嘲讽意味的词风来甩锅。

所以这次东北莫名被推上风口浪尖,媒体默认采用东北化一词,真的给东北带来了太多伤害了!

现在的社会,我们应该看到地域发展的好的一面,而这种可能会挑起地域歧视的行为,应该赶快停止!

毕竟这样的行为不仅不能解决问题,更是挑起了无端的歧视与网络矛盾!东北被冠以了精神小伙、经济落后、苦寒贫瘠、土老帽、搂不住人才等标签,那东北真的是个破地方?

如今的东北

其实结果不然,首先对于东北地域的经济,并不是大众口中那样,发展落后、苦寒之地!

东北资源还是相当雄厚的,矿物资源与石油资源等储存量在全国排名屈指可数,东北粮食产量也曾为国家建设做出过重大贡献。

现在的东北已经在沉寂中发展许久,终于也展现出了复苏的现象,东北为了不拖累全国经济,一直在做出自己的努力,比如沈阳都市圈获批,吉林重新打开海口等,东北经济复苏,已经有曙光初现!

所以说东北真的一直在努力发展,比如日前淄博烧烤突然发展热门,淄博旅游管理单位积极做出响应,设置进淄赶烤专列为游客送上淄博特产。

东北见状为了像淄博一样,各个烧烤商铺的摊主,也都赶紧积极行动起来,积极提供全方位的服务,所以说东北真的很努力的在发展经济!

除此之外,相信还有日前网络走火的东北雨姐的角色,也刷新了大众对东北人的认知,东北人其实就是这样的朴实善良,特别勤劳!

所以说如果大家对于东北人,大众认知停留在精神小伙,穿紧身衣、豆豆鞋的画面,真的是落伍了!

网络媒体对东北的贬抑标签,给东北带来了大量的负面影响,但却始终没有影响东北人的本性!

也许纹身花衣的大哥,也会下雨天借给你一把伞,大嗓门的大叔,实则对你热情好客,所以请放过东北老铁们吧!

地域黑真的没必要,好人坏人哪都有,地域黑既不能带来任何实质性的意义,不能对社会发展有任何作用,也并不能真正对地域特点做出定义!

地域歧视不仅会误导大众,更是不利于民族团结!泱泱华夏五十六个民族,始终都是团结互助的一体,怎么能提起黑笔划在自己同胞的身上!

所以新时代的我们,要努力将民族精神、传统文化发扬光大,要知道东北一些土特产品,一些远近闻名的习俗,如今都是不可多得的至宝,怎能将这些戏谑为土老帽!

更何谈在东北经济发展蒸蒸日上的今天,去将东北的一段发展历史截断出来随意抹黑呢?

结语

人口东北化事件,将人口流逝的问题甩锅给东北,让人看见不禁是生出担忧害怕的感觉,这难道不就是媒体在误导大众么?

我们虽然不反对就事论事,但是还请言辞明白不要随意用词害了东北,也误导了广大读者!

所以说网络发言良莠不齐,大众在阅读聆听的过程,还是要擦亮眼睛啊!

相关文章

-

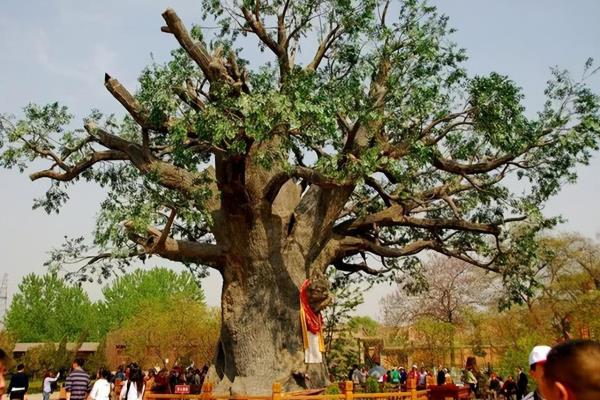

山西洪洞人是哪的后人(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

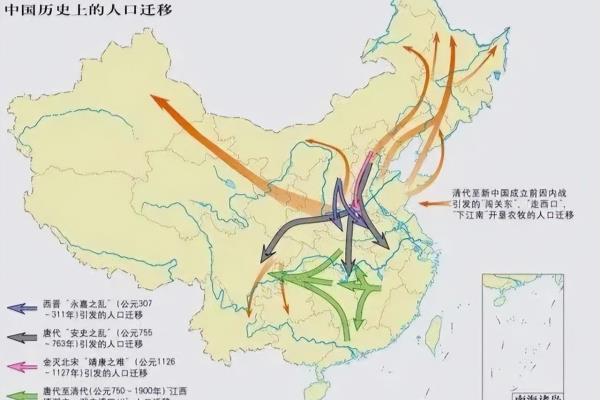

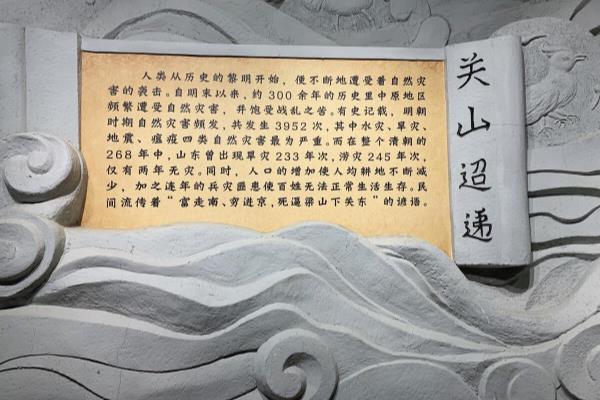

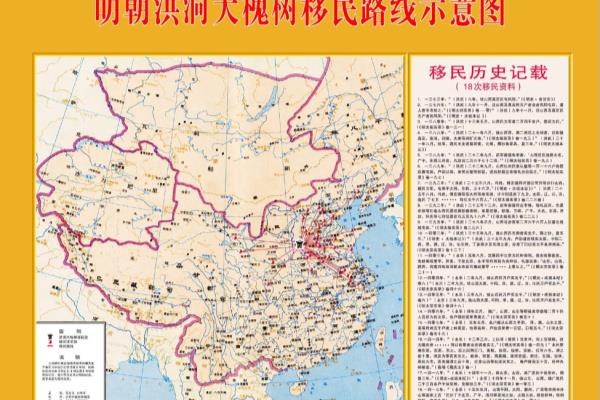

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-11-02 阅读 (33) -

明朝为什么从山西移民(明代将山西数十万人迁移到甘肃的大移民里)

你能想象吗?现代甘肃人的祖先大多都是来自省外的移民,特别是在明朝中期整个山西数十万人的大移民,才让这片原本在战火中荒芜的土地逐渐有了生机。甘肃地处偏远,一直处于中原王朝统治势力的边缘,自古以来便被中原王朝作为苦寒的流放之地,如果向上追根溯源就会发现,本地的甘肃人基本上都是明朝大迁徙的后代。在数百年的历史变迁中没有被毁于战火,侥幸留存于世的族谱上面大多都记载着令人唏嘘心酸的漫漫迁徙路。

2023-11-22 阅读 (20) -

洪武二年移民山西

明朝朱元璋和朱棣两位皇上从山西十八次迁民上千万。一、山西迁民缘由。朱元璋领导的抗元农民战争持续17年,致使中原诸州,积骸成丘,居民鲜少。朱棣靖难之役后,导致华北,包括安徽、江苏等省赤地千里,没有人烟。当时全国总人口为59873305人,而山西一地的人口就达到了4103450人(包括陕西大部)。为发展农业生产,从山西迁民势在必行。

2023-09-02 阅读 (72) -

山西移民从什么时候开始的(山西移民,究竟始于何时)

它不是历史,是一个传说;它不是骗局,是一个故事;山西人、洪洞人从来没有骗过谁。故事往往是人造的。我们都知道“故事”二字的含义,但其字面意思是:过去的往事。六百年前的往事,轰轰烈烈地集体出现在一二百年前的家谱中,被写到了纸上,而以前却没有书面记载,无疑它只能是个传说或故事。不仅仅是正史没有记载这一事件,就连移民的发生地洪洞,在从明至清所修的六个版本的县志中,也都对大槐树只字未提。

2023-12-09 阅读 (34) -

山西移民都有什么姓氏的(从山西大槐树迁居外出的姓氏有哪些)

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-10-20 阅读 (37) -

东北人移民最多的城市(移民美国最多的省份排名公布)

但在收入方面,华裔家庭收入中位数约7万2800多元,稍低于亚裔家庭收入中位数。此外,亚裔依旧是受教育程度最高的族裔。第1名福建长乐、连江、福清等地区人福州长乐福建移民已经超过广东移民,成为纽约最大的华裔移民群体。作为美国最大、最繁华的城市,纽约市区人口850万,华人100多万,并以福建人居多,而福建人中长乐人又占绝对多数。

2023-11-01 阅读 (127) -

山西罕见姓氏(寻根山西)

《麻氏族谱不分卷》麻席珍石印本一册1931年明正德间,麻氏兄弟四人英、雄、端、镇由洪洞迁居浑源。雄传四世而无嗣。此谱为浑源麻氏之合谱。谱载世系表、世次表、坟墓、家庙碑记、诗文。中国山西省大同市浑源县麻镇、麻端、麻英《代州冯氏族谱四卷》冯曦铅印本四册1933年始迁祖盛,字隆菴,明成化中自山东青州府寿光县纪台社三户垛迁居山西代州...

2023-10-15 阅读 (107) -

明朝为什么从山西移民(明代将山西数十万人迁移到甘肃的大移民里)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-10-27 阅读 (29) -

山西移民政策(山西移民政策,谁可以受益)

盛夏七月,山西曲沃县北城新区的聚德小区进入了“消夏月”。老人们坐在八角亭下聊天,小孩们你追我赶地嬉闹,家庭主妇们相约跳起了广场舞,搬迁群众的获得感、幸福感、安全感都写在了脸上。新楼错落有致,配套完善、环境优美的小区干净整洁,这里就是投资4亿元、占地70亩、有11栋楼、最高18层的花园式小区,俗称“万人小区”。

2023-11-18 阅读 (25) -

山西洪洞什么时候移民(根在山西洪洞大槐树)

当我们打开网页,随便一搜“山西洪桐大槐树”,便可以看到很多有关大槐树移民的文章。其中有人说:凡是有华人的地方,就有明初大槐树移民的后代。时至今日大槐树移民的后代不断开枝散叶,其人数早已接近了2亿人,而且范围也遍布全国各地,包括宝岛台湾。除此之外,在河南、山东、河北的很多家庭里,都会有一本代代相传的族谱,打开族谱就能发现,这些人大都是洪桐大槐树移民的后代。

2023-12-07 阅读 (21)

热门资讯

-

2023-11-01 阅读 (127)

2023-11-01 阅读 (127) -

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

2023-11-14 阅读 (79)

2023-11-14 阅读 (79) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22) -

2023-12-09 阅读 (16)

2023-12-09 阅读 (16) -

2023-12-09 阅读 (34)

2023-12-09 阅读 (34) -

2023-12-07 阅读 (21)

2023-12-07 阅读 (21) -

2023-12-03 阅读 (19)

2023-12-03 阅读 (19)