清朝前期山西人口迁徙(明初山西人口比河南、河北总和还多25万)

长期以后,我国都是以小农经济为主的农业社会,农业收成的好坏与大自然有着紧密联系,像自然灾害这样剧烈的自然活动会直接造成农产品的绝收,严重扰乱人们的正常生活,破坏正常的社会秩序,给人们带来无尽灾难,明季吴甡巡抚山西,他指出:“晋民有三苦。一苦凶荒,无计糊口。一苦追呼,无力输租。一苦杀掠,无策保全。”可见灾荒对晋民造成的苦难是非常严重的。

如果您喜欢该作品,看更多精彩内容,欢迎点赞加关注!

1.人口锐减

灾害对人口的损失是空前的,是除战争之外对人口影响最重要的因素。著名历史地理学家邹逸麟教授指出:灾害对中国人口数量的增减和分布都产生过重大影响,我国自公元初到辽宋时期长达千年时期内中国人口一直徘徊在6000~10000万之间,人口一直没有显著增长的重要原因就是灾荒的影响。

直到17世纪后增长速度才有所增加,17世纪接近2亿,18世纪末超过3亿,19世纪中叶达到4.3亿,这是因为耐旱耐碱作物的引进和种植,人们收获了较多的粮食,增强了抵御灾害的能力,可以使得灾荒期间饿死人口数量有所降低。从历史时期中国人口的变化中,我们可以清楚看到灾害对人口的巨大影响。

元末明初,山西由于特殊的地理环境避免了朝代更替动荡之苦,人口众多,明初山西人口比河南、河北人口的总和还多25万。朱元璋采取轻徭薄赋、发展农业、休养生息的政策,明初山西风调雨顺,灾荒较少,山西人口持续增长,明前期山西人口在全国都还保持在前列。

明中期以后,贵族生活奢侈糜烂,社会动荡,人民赋役加重,自然灾害频发。人们由于储备不足,抵御自然灾害的能力较弱,在自然灾害来临之时,人民得不到救济,即使得到赈济,也只能勉强度过几日,因而出现了在灾荒之年人口大量迁移和死亡的现象。在无法生存之际,不得已选择背井离乡,逃往他处以求得生存,这样就出现了每到大的灾荒之年,山西就出现了流民现象。

“官留逃荒,饥民哭谢”,形象直观地描绘出山西在灾荒之年百姓大量逃亡而当地官员苦劝让他们留下等待赈济的场面。

“妇女逃荒,中路弃儿”,该图刻画了山西妇女在逃荒途中因无力抚养孩子而忍痛弃儿的凄惨画面。山西人民自古安土重迁,不到万不得已百姓不会舍弃家园,背井离乡,自然灾害迫使人们去往他处寻找生路。

光绪初年的特大灾害“丁戊奇荒”对山西人口造成极大损失,大量人口死亡或逃离,对山西的农业生产造成极大影响。据郝平教授研究,山西在这次大灾中人口平均亡失率在50%~60%,亡失数在800~1000万之间。在古代社会,人口的密集程度决定了当地的发展水平,山西频繁发生的自然灾害对人口增加起到了极大地抑制作用,严重阻碍了当地的发展。

2.家园毁坏

自然灾害不仅造成大量人口流亡,而且破坏人类的生活家园。一方面人们生活的房屋庐舍被摧毁,另一方面人们赖以生存的土地被淹,禾稼受损。从明清山西众多的灾害史料中我们可以明显感觉到灾害对于人类生存家园的极大破坏,其中尤以涝灾、地震和旱灾对农民的生活环境破坏最为严重。

涝灾直接冲毁房屋和农田,如明万历四十一年(1613),山西17州县发生洪涝灾害,大水冲坍村房民舍,淹死人畜,漂末农田,人民生活家园受到严重破坏;1381年,交城下大雨,河水冲坏城垣;1409年,徐沟七月河水涨发,夜入东门,居民人畜淹死甚多;1464年,静乐水决堤六十丈,没民田百顷;1481年,夏六月孝义县大水漂末南关及乡村庐舍三千区。

地震的发生虽没有旱灾和涝灾那样频繁,但是危害极为严重,如清康熙三十四年(1695)四月初六,平阳府发生地震,城垣、衙署、庙宇、民舍尽行倒塌,压死人民数万;汾城鼓楼圮,屋宇皆如铺地者,尘土迷天,人有压死者。石楼房屋倒塌,城乡压死二百余人。

此次地震全省中南部均有损坏,轻者屋瓦摇落,邑中井溢;重者房屋倒塌,压死人畜。此次大震,山西全部地区、陕西、甘肃、河南、河北、江苏、山东、湖北等省均有震感,人们的生存家园遭到极大破坏。

旱灾是山西最频繁的自然灾害,虽不能直接破坏房屋,毁坏农田,但是在严重的灾情之下,人们为了能够获得救命之粮,往往以极为低廉的价格变卖自己的房屋与农田。大灾之年,即使房屋价格足够低廉,但是仍然少有人问津,这种情况下房屋主人只能把房屋拆掉,以柴薪的形式变卖。

3.社会动荡

严重的灾害发生后,饿殍遍野,饥民成群,如果不能得到朝廷的救助,一方面盗抢险象屡屡发生,另一方面,灾民往往会揭竿而起,扯旗造反,引发社会动荡,甚至加速朝代更替。中国历史上发生的众多农民起义甚至朝代更迭无不与灾荒的发生有很大关系。元末灾荒遍野,人民得不到救助纷纷揭竿而起,元朝灭亡。

崇祯末年华北、西北6省特大旱灾,1627年3月,陕西澄澄城饥民王工因为严重的自然灾害,明朝政府的苛捐杂征,引领数百人杀知县张计耀,揭开了明末农民大起义的序幕,此后由李自成、张献忠领导的农民大起义席卷全国,最终导致了明朝的灭亡。成化六年,山西大饥,交城县民孙关儿乘机利用秘密宗教宣传发动民众起事。

明嘉靖十三年(1534),石州(今离石)因饥荒,农民起事。至明万历崇祯年间,山西屡受天灾、饥荒不断,民众无以为生,灾荒遍野,饥民流离,而明廷仍横征暴敛,人民百姓不得不铤而走险,各地纷纷起义造反,成为李自成起义军的核心力量,加速了明廷的灭亡。崇祯年间,山西连年旱蝗,流寇犯乱,抢夺财物,杀掳男女,焚民房屋不知其数。

4.道德沦丧

自然灾害严重时,正常的社会秩序会被完全打破,人们的思维方式与平时也会完全不同,传统纲常无法解决民众口粮问题,人们为了求得生存,不得不突破传统道德的底线,在粮食断绝、树皮草根食尽的极端情况下,会出现卖儿鬻女、父子相食、抢食尸体等悲惨现象,是灾害发生后百姓不得已而采取的极端行为,这是对长期以来以仁义礼智为核心的中国传统道德规范的极大践踏,对礼仪之邦忠孝为上的极大冲击。

明清时期灾荒食人各省占食人总州县比例中,山西发生的人相食县次数在全国排第四位。

“卖儿鬻女”“人相食”的记载在明清山西灾害发生后屡屡发生:明崇祯十四年(1641),山西大旱,自十三年大饥,到处木皮草根剥掘既尽,复食人,至有父子、夫妇、兄弟相食者,至是年春,斗米麦自八九钱至一两二钱、一两五六钱者。黄昏人无有敢行;洪洞县记载百姓食糟糠,甚至树皮草根,究其人相食。鬻子女仅易一飨,商旅不敢独行,在襁褓者父母弃于道路不顾而去。饿殍盈野,惨不忍睹。

“鬻子为奴,豪暴抑勒”,描述了一位母亲为了能够生存不得已卖掉自己的孩子,即使孩子会终生为奴,母亲也要含泪卖儿,因为只有这样孩子才能有生存的希望;

“客居新丧,噤不敢哭”,一位亲人因饥饿离世,家人悲伤难过悲痛欲绝,但是友人急忙劝诫其不要哭出声音,还有一人匆匆关闭房门,以免外人发现后来抢食尸体,而在画面右上方可以看到在另一院落中一人正在偷挖尸体。以清朝为害最为严重的是发生在光绪初年的“丁戊奇荒”,山西、陕西、河南、直隶、山东五省都受到大面积旱灾,此次灾荒中山西出现了大面积的“人相食”现象,为害情形惨不忍睹。

5.经济萧条

自然灾害发生后,劳动力大量流亡,土地荒芜,农业生产遭到极大破坏,必然会影响到当地经济的发展。我国古代是以小农经济为主的农业社会,农业是国之根本,农业收成的多寡直接影响到国家的财政税收、社会稳定和经济繁荣程度。

同时农作物的收成很大程度上受气象条件的影响,明清时期山西自然灾害种类繁多,发生频次高,自然灾害对经济的影响是多方面的:一是直接导致大量劳动力锐减,这种现象在明清时期山西发生灾害后十分普遍,灾害发生会直接导致大量劳动力的迁移或死亡,虽然导致人口流亡还有其他因素,但是灾荒无疑是其中最直接和最重要的原因之一,劳动力的大量缺乏,在灾荒过后导致大量农田土地荒芜、无人种植,势必会影响农业收成。

洪武二十四年九月,太原府代州五台县民饥流移者众,田土荒弃复霜灾,在古代,人口的多少是一个国家强盛与否的重要标志,是生产力发展的关键因素,人口多则国家盛,明初朱元璋为了尽快恢复经济和巩固政权施行的全国移民政策正是有由此;饥荒还造成了大量人口迁徙,严重阻碍了当地经济的发展。

二是自然灾害毁坏房屋、农田设施,禾稼受损,农产量大量减产,如万历三十二年,平遥县城北汾水泛涨,径入沙河,夏秋两禾尽末。万历三十八年,平遥大旱,一粒不收,饿殍载道;万历四十一年,大水漂末田苗、房屋极多,溺死者甚众。顺治九年至十一年,大水泛滥,沿河禾稼淹没殆尽。

三是自然灾害发生后,粮食价格大涨,致使众多百姓为了求得生存不得不忍痛卖儿鬻女,变卖自己的全部家产,包括赖以生存的土地、生产工具和耕牛,通过这种极端的方式即使勉强能够躲过灾荒,也失去了灾后进行再生产基本的物质条件,使得经济复苏极为缓慢,现存于平陆县洪池乡洪池村《灾年后掩藏暴骨记》中记载了光绪初年“丁戊奇荒”给当地民众带来的巨大影响。

灾荒发生后政府也采取一定的赈济措施,如减免税收,开设粥厂,但从大量的史料记载可以看出,这些救助措施非常有限,“虽蒙我圣上轸念民依,给发帑金数十万两,差买粟米,县城设粥厂,乡村设赈局。究之走死逃亡,枕骸遍野,能相救活者,每村十分之中不过二、三。”

小结

通过对明清山西自然灾害的整体分析,可以看出:明清山西自然灾害表现出种类多、频率高、范围广、关联性强和季节性明显的特点。旱灾、涝灾、蝗灾、雹灾、霜冻灾害、风灾、地震、瘟疫这8种自然灾害都是明清时期山西较为常见的灾害,并且这8种灾害之间有着很强的关联效应,如旱灾与蝗灾、涝灾与雹灾、霜冻与风灾、大灾后有大疫等,灾害间的关联性导致了灾害的接连发生,进一步加剧了灾害的破坏程度。

通过对明清山西灾害的空间分布可以看出,山西几乎无处不灾,从北至南,从东至西,每个地区都或多或少出现了灾害,尤其是在盆地平川地区,由于人口密集,受灾更为严重。

明清山西自然灾害除了地震外都显示出了明显的季节特征,从整体上来看,在夏季和秋季发生的灾害次数要远高于春季和冬季;从各单项自然灾害来看,除了地震外其他灾害也都具有明显的季节特征。

明清时期频繁发生的自然灾害给山西人民带来了无尽灾难,尤其是在统治阶层横征暴敛、腐败无能的历史时期,土地越来越集中到少数人手中,大量百姓失去了最基本的衣食来源,更何谈有充实的储备抵御灾荒。在防御体系不完备,救灾制度不完善的情况下,自然灾害严重干预人类生活,打破社会秩序,造成人口大量锐减、家园被毁、道德沦丧和经济萧条的惨痛局面。

相关文章

-

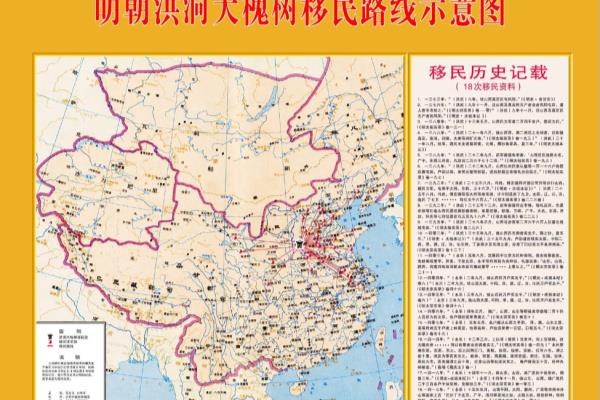

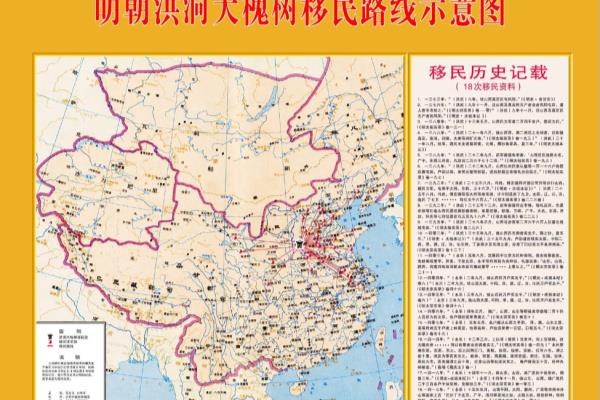

山西移民山东什么时候(都是山西大槐树吗)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-12-03 阅读 (19) -

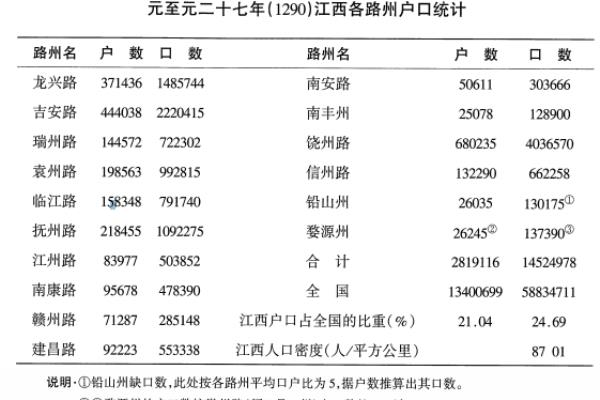

清朝江西人口迁移(江西人口变迁史与江西填湖广)

文化传承,从点滴做起。四川人老曾,爱好方言文化的一名70后,为大家收集整理一些历史文化资料。头条号、百家号、知乎号:四川人老曾。江西人口变迁史远古的旧石器时代,现今的江西境内即有人类生息。经过漫长历史年代的 繁衍,随着社会的发展,到西汉时期江西境内始置较为完整的行政区划,有了正式的户口统计。西汉元始二年(2年)第一次统计,有6万余户,35万余口。

2023-10-23 阅读 (29) -

山西罕见姓氏(寻根山西)

《麻氏族谱不分卷》麻席珍石印本一册1931年明正德间,麻氏兄弟四人英、雄、端、镇由洪洞迁居浑源。雄传四世而无嗣。此谱为浑源麻氏之合谱。谱载世系表、世次表、坟墓、家庙碑记、诗文。中国山西省大同市浑源县麻镇、麻端、麻英《代州冯氏族谱四卷》冯曦铅印本四册1933年始迁祖盛,字隆菴,明成化中自山东青州府寿光县纪台社三户垛迁居山西代州...

2023-10-15 阅读 (107) -

山西洪洞移民在河南的分布

“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树。”是河南及中原地区流传已久的民谚。但是何时、何因从山西移民中原,众说纷纭,矛盾百出,在人们思想上已成了久悬未决的谜。20世界80年代地名普查中,因洪洞移民问题涉及舞阳半数以上村名的含义、来历和建村时间,促使我们一直在研究这个问题。查阅明清史志未找到依据。1983年以来...

2023-10-22 阅读 (46) -

人口迁徙和移民的区别

史学移民叙事不仅仅是关于某些民族在时间和空间上的运动,它们实际上试图解释文明的起源,基础叙事在这方面提供的答案非常简单:古代文明是由外部入侵者建立的,他们带来了重要的技能。十九世纪末和二十世纪初,这种叙述失去了可信度和说服力,历史学家和考古学家在古代近东(不仅在那里)确定了许多不同的民族和种族,这时他们已经连续不断地迁移到该地区,以至于仅仅将一个关键人物确定为

2023-10-16 阅读 (33) -

清朝前期人口迁移的原因(初探明清时期人口迁移情况)

明清时期是中国历史上的一个重要时期,也是人口迁移的一个重要时期。在这个时期,人口迁移的原因和方式与现代有很大的不同,但是对于研究中国历史和社会变迁有着重要的意义。本文将以初探明清时期人口迁移情况为主题,从人口迁移的原因、方式和影响三个方面来探讨明清时期人口迁移的特点。一、人口迁移的原因明清时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的人口迁移主要是由于经济和政治的变化所引起的。

2023-12-17 阅读 (28) -

河北人都是山西移民来的吗

2020年的最后一个月适合来大槐树寻根祭祖你知道移民的历史原因吗?你知道明朝为什么要从山西移民吗?你知道为什么山东、河南、河北很多人的祖先都是山西人?这是因为元朝末年除战乱连年外,水、旱、蝗、疫灾害也接连不断,沉重地打击了元代的大地主阶级,推翻了元朝的统治,也教训了明朝皇帝朱元璋,所以巩固自己统治的经济基础,恢复和发展农业生产,就成了明初的当务之急。

2023-10-29 阅读 (67) -

从山西移民到现在多少年?(明代山西大移民)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-11-08 阅读 (23) -

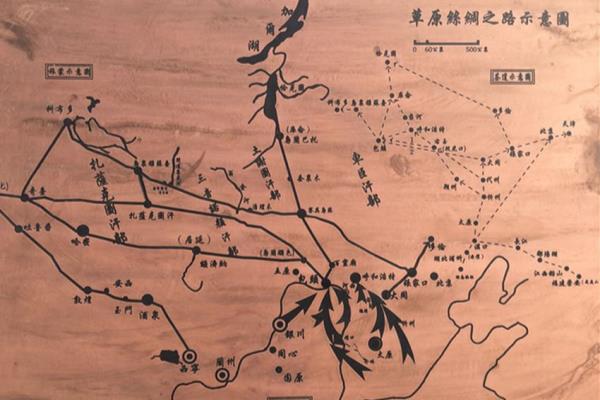

清朝大槐树村移民史(“大槐树移民”虽然时隔几百年)

说起“走西口”,可能大家这些年受到一些影视作品的影响会认为这是一个单独的历史事件,而“走西口”的当事人仅为山西人。事实上,这种说法很不科学,“走西口”对后来的影响十分深远,并不能当作单独的历史事件研究,而当时参与“走西口”的人群并不仅为山西人,今天我就与大家聊聊“走西口”。西口,狭义的西口指长城北的口外,包括山西杀虎口;陕西府谷口;河北独石口,即晋北人、陕北人以及河北人走西口的交汇点。

2023-10-23 阅读 (29) -

山西移民是哪一年(明朝山西大移民)

在今天的河北省南部、河南省大部、山东省西部和西南部,广为流传着 “问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。”的歌谣。并且在大家的认知里,明朝的大移民,都是从洪洞县大槐树开始的,那么这个说法正确吗?清朝的洪洞且c清朝洪洞县城图其实任何新兴的事务都有一个探索、总结经验、扩大的过程。

2023-10-13 阅读 (30)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67) -

2023-09-22 阅读 (65)

2023-09-22 阅读 (65) -

2023-10-12 阅读 (51)

2023-10-12 阅读 (51)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-29 阅读 (23)

2023-12-29 阅读 (23) -

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22) -

2023-12-17 阅读 (28)

2023-12-17 阅读 (28) -

2023-12-10 阅读 (22)

2023-12-10 阅读 (22) -

2023-12-09 阅读 (16)

2023-12-09 阅读 (16)