明朝为什么从山西移民(明代将山西数十万人迁移到甘肃的大移民里)

明代山西大移民,

数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?

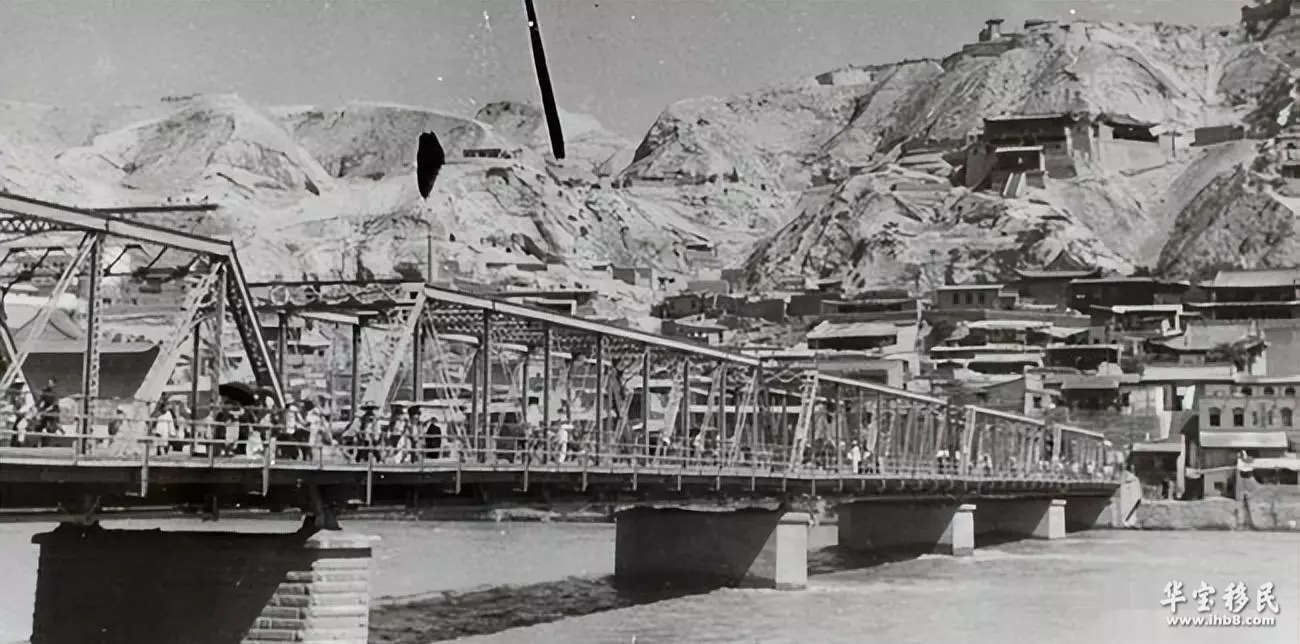

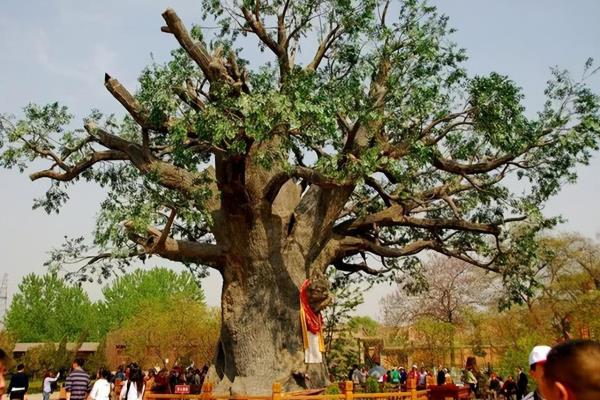

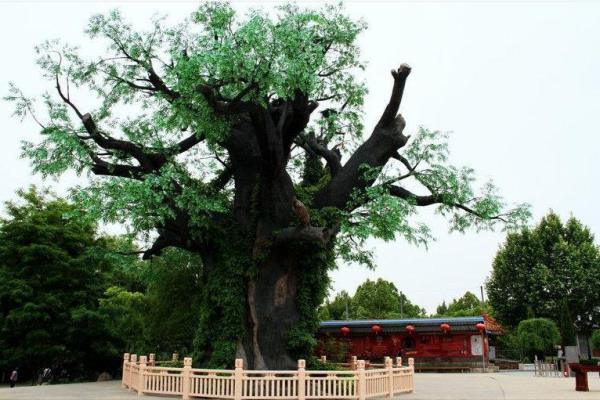

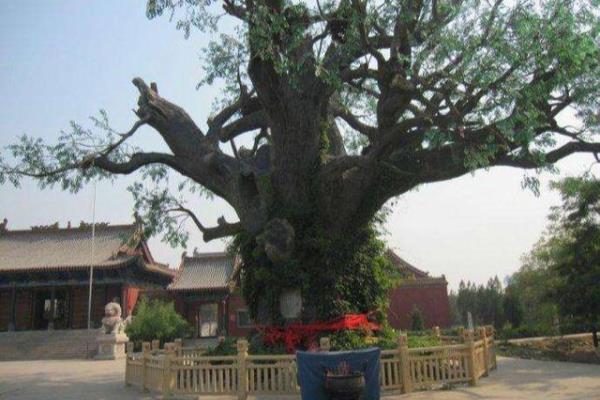

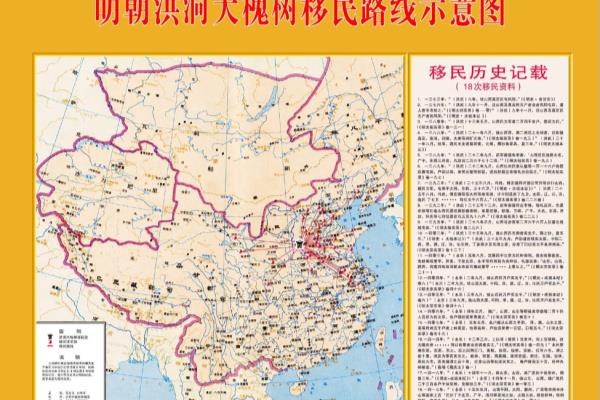

“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。

甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。看看,有你们家族吗?

a、甘肃自古就是移民地

甘肃是一个多民族省份,众多的民族给这块土地留下了丰富多彩的人文内涵。

从记载来看,甘肃至少经历过四次移民高潮。第一次是秦始皇时期,蒙恬修筑长城之后,在甘肃境内设置了榆中等县,第一批中原移民就来了。第二次是汉武帝设置河西四郡后,整个甘肃全部归属中央政府所管辖,大批的中原移民也陆续从中原地区迁移到甘肃,这是继秦朝大移民之后的又一次移民高潮。

汉武帝为了巩固河西走廊地区,大批中原地区的罪犯被充军发配到甘肃。西汉时期,迁移至河西走廊的移民达40万人,仅仅在今天内蒙古额济纳旗地区(原属甘肃)戍边的军人就达到18万。

第三次是北魏隋唐时期,这也是丝绸之路最为兴盛的时期,河西四郡成为国际性的大都市,当时武威的人口达百万,有七座卫星城。这些人中既有中原地区来的汉族,也有来自西域的商人。这也是,甘肃移民的一个特点,不仅有中原人士西迁甘肃,也有西域人东迁到甘肃。

第四次移民高潮就是明初,为了消除边患,朱元璋一方面将大批江南的罪犯充军甘肃,另一方面将山西晋南的大批居民迁移到西北的甘肃等地。

b、朦胧记忆“大槐树”

“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝!”这句民谣中的大槐树,又称洪洞大槐树,位于山西洪洞县城西北二公里的贾村西侧大槐树公园内。

在元末的战乱中大部分地方深受其害,几成无人之地。山西相对安定,加之大量难民流入,使山西成为当时人口最为稠密的地区。

从洪武初年至永乐十五年(1407年)五十余年间,明王朝组织了八次大规模的移民活动。当时,明朝政府在洪洞县城西北二公里的贾村西侧的广济寺设局驻员,集中办理移民,大槐树下就成了移民集聚之地。

许多年后,当年的移民后裔虽然已经不记得家乡的具体地方了,但是“大槐树”的影子却长久地留在他们记忆深处。明初,从山西洪洞等地迁出的移民,一部分到河南、湖北等地,一部分迁往陕西、甘肃、宁夏地区。今天,在甘肃的某些地方把上厕所称之为解手,这句方言的背后其实就是山西移民来甘肃艰难历程的佐证。据说,当时为了防止移民逃跑,都被反绑起来,用一根长绳连结起来。要大小便,就必须报告官兵,解开手上的绳子,“解手”一词由此而来。而移民们反绑的动作,也演变成了西北人走路背手的习俗。

c、戍边西北的江南移民

除了山西人移民甘肃以外,大批江南人也来到了甘肃。甘肃中部地区的江南人来自南京等地。洪武五年,南京周围的豪门大户和汴京17个姓氏的居民迁徙到甘肃中部,其目的就是要加强长城内外的边防力量,保护明王朝政权的安全。洮岷地区的江南移民则是戍边将士和发配充军的罪犯。

1368年,明王朝建立后,明政府在甘肃境内设置了卫所,用以巩固地方政权,防御少数民族进犯。其中在今天临夏、甘南一带就设立了临洮卫、岷州卫、洮州卫等卫所。按照明代军制5600人为一卫。卫所所属的部队,有的是留下戍守的部队,相当一部分是充军的犯人。

据记载,守卫洮岷地区的官兵仅作为充军的就有三万人以上,如果加上他们的家属至少有十万之众。这些人多是明初将领徐达、常遇春、沐英、李文忠、胡大海、金朝兴等人的子弟或部下,大部分原籍应天府、凤阳府。这些人从江南迁来后,以洮州卫城为中心分散后居住周边各个战略要地,起到了守卫卫城抵御少数民族进攻的作用。

至今人们在《洮州厅志》上还能见到这样的记载:金朝兴是南京伫丝巷人,忠勇多谋,有儒将风。洪武十二年,明太祖朱元璋任命金朝兴为都督奉国将军,从西平侯沐英讨洮州一带的部族,平定结束后,曹国公李文忠命金朝兴修筑洮州卫城,有功被封为宣德侯,他的两个弟弟都被授予卫指挥使,因此就留在了洮州,后来金朝兴在征云南时去世。而明初名将李胜是凤阳府定远县人,他的儿子李达,曾镇守洮州四十余载,子孙六代继其卫指挥使职,直到满州人入关才变军为民。

d、为今日甘肃文化奠基

肃王和韩王也从江南带来了大批的护卫、仆役、属官。洪武二十八年(1395年),朱元璋封诸子为藩王,其第十四子朱被封为肃王,就藩府甘州。惠帝建文元年(1399年)肃王府迁至兰州。除肃王外明初甘肃还有封于岷州的岷王,封于平凉的安王,以及后来接替安王被改封而来的韩王,在宁夏的庆王等。在这三位王爷中封于岷州的岷王后来改封到云南,没有来甘肃。

这些藩王来甘肃时,带着大批的护卫甲士、巫医乐师,这些人成为另一种移民。大批移民进入甘肃,不仅将原居住地的饮食、服饰、语言、生产方法、风俗习惯以及方言词汇带入新的环境,还将一些神话传说带到了甘肃,也在兰州形成了一种比较独特的移民习俗。

《皋兰县志》记载过的天涯望哭,就是留在兰州的移民中形成的独特习俗。肃王来到兰州后,江南等省人迁居兰州者甚多,其中也有不少士人,致使外来人口大大超过了本土人口。

明朝初年,从江南各地迁徙来的人口占据了兰州所有人口的十之七八。因路途遥远,有些人再也无法回江南水乡,思乡之情无处发泄,于是想回娘家的妇女,只好在大年三十下午,祭祀家族祖先的时候,触景生情,好在院内哭泣一场,算是对遥远亲人的祝福。兰州的晏公庙则是江南移民从南京移植而来的。

以临潭、岷县为中心的洮岷地区保存了全国独一无二的端午民俗———端午祭。它给人们揭示了500多年来,十万多名来自江南地区的移民不仅完成了中央政府赋予的重任,而且也将自己家乡的传统习俗保留了下来,成为特殊的群落。顾颉刚等诸多学者专家曾经到这一带进行考察研究后认为,洮岷花儿中唱的茉莉花,在洮岷地区根本没有,而洮岷地区流传的发型、方言,则保存明初江淮人的习俗特征,他们的方言中也保留了大量移民色彩。现在,许多当地人口语中还保留着江南腔调,这些都证明了那段艰难的移民历史。

明代是甘肃本土文化的成型之时。移民活动不仅填补了甘肃人口的不足,而且文化也在这种大融合中得到全方位的发展。在来自江南等地的学者、工匠们的带动下,甘肃各项事业比以前有了很大的发展。尤其是江南的学者为甘肃培养了著名学者段坚(其祖先就是从山西随肃王而来的),而段坚则培养出彭泽、段续等一批才子。在这些学者们的带动下,明代甘肃地方文化日渐兴盛。众多著作问世,大批学者的出现,一批外地民俗嫁接保留,众多建筑的建设,奠定了今日甘肃本土文化的底韵。

相关文章

-

山西迁徙移民分布表(明代山西大移民)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-10-21 阅读 (31) -

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (40) -

明朝初年人口大迁徙(我国古代的几次大规模人口迁移)

涉及人口居住发生长期或永久改变的人口移动称为人口迁移。一般人口迁移满足三个条件:居住地改变;跨越行政界线;时间足够长,一年以上。人口迁移伴随着人类的出现而存在,直到现在,并将延续下去。其实质是人类追寻更好的生活。从公元前21世纪的夏朝开始,一直到周朝,我国人口重心一直分布在北方的黄河流域。秦汉时期,北方大规模战乱屡屡发生,使人口多次迁往南方,同时去往内蒙古河套地区垦荒戍边的居民也很多。

2023-11-30 阅读 (32) -

明朝最后一次移民(一场历时近50年的人类大迁徙)

在人类历史长河中,不乏有人口大迁徙的事件发生,至于原因,大都是为了躲避战祸,抑或是自然灾害来临,令原本生活的地方失去了继续生存的条件,无奈之下,只好远走他乡讨生活,这类人口大迁徙从某种程度上来说是人们一种自发主动的行为,我们姑且称之为主动迁徙。与之相对应的,还有一种迁徙方式,那就是人们在原来居住的地方生活得好好的,同时也还有继续生存下去的充分条件,但统治者为了某些原因,或满足某种需要,而组织一部分人迁徙到原先设想划定好的地方生存,用现在的话说,就是易地搬迁,这种迁徙方式可以说是一种被动行为,我们就姑且称之

2023-12-30 阅读 (35) -

山西洪洞人是哪的后人(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-11-02 阅读 (33) -

明朝大移民是怎么回事(明朝大移民为何影响深远)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-14 阅读 (32) -

清朝前期山西人移民内蒙古的原因

上一期我们讲了以山东人民为主的闯关东,这一期我们接着来讲以陕西人民为主的走西口。如果说闯关东是因为战争、灾害、以及政策上的原因产生。那么走西口就是因为生存(灾害)、经济发展而促成。走西口也是我们人口迁移历史上时间持续最长的一次,大致从明朝中期开始,至民国初年结束,共计大约400年。西口,指的就是大名鼎鼎的杀虎口(最开始叫杀胡口),也是明长城上最有名、位置最重要、最有代表性的关口。

2023-11-29 阅读 (33) -

明朝大槐树移民原因(探究明朝洪洞县大槐树移民始末)

如果您喜欢这篇作品,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。大槐树若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝在很多北方人的记忆里,多多少少都会有着关于洪洞县的回忆,只要向老人问起,就很少有不知道洪洞县大槐树的。更有一些关于这段历史的传说在民间口口相传,比如用镰刀将小脚趾的指甲劈成两瓣,以证是大槐树后裔,以便后人寻祖。

2023-11-16 阅读 (21) -

山西移民都有什么姓氏的(从山西大槐树迁居外出的姓氏有哪些)

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-10-20 阅读 (37) -

明朝为什么要从山西移民(中国为什么会出现一场超级大移民)

历史上因为瘟疫、战争、政治、环境等因素引起的移民现象屡见不鲜。明代的“洪洞大槐树”移民,清代的“湖广填四川”移民都堪称规模宏大、影响深远的超级大移民。今天,我们就说说600年前的山西洪洞大槐树移民。洪洞,即山西省临汾市洪洞县,历史上属于山西第一大县。所谓的洪洞大槐树,就是旧时山西省临汾市洪洞城北广济寺左边长着的一颗大槐树。

2023-10-06 阅读 (41)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67) -

2023-09-22 阅读 (64)

2023-09-22 阅读 (64) -

2023-11-02 阅读 (61)

2023-11-02 阅读 (61)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (35)

2023-12-30 阅读 (35) -

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22) -

2023-12-16 阅读 (23)

2023-12-16 阅读 (23) -

2023-12-13 阅读 (21)

2023-12-13 阅读 (21) -

2023-12-09 阅读 (16)

2023-12-09 阅读 (16)