明朝最后一次移民(一场历时近50年的人类大迁徙)

在人类历史长河中,不乏有人口大迁徙的事件发生,至于原因,大都是为了躲避战祸,抑或是自然灾害来临,令原本生活的地方失去了继续生存的条件,无奈之下,只好远走他乡讨生活,这类人口大迁徙从某种程度上来说是人们一种自发主动的行为,我们姑且称之为主动迁徙。与之相对应的,还有一种迁徙方式,那就是人们在原来居住的地方生活得好好的,同时也还有继续生存下去的充分条件,但统治者为了某些原因,或满足某种需要,而组织一部分人迁徙到原先设想划定好的地方生存,用现在的话说,就是易地搬迁,这种迁徙方式可以说是一种被动行为,我们就姑且称之为被动迁徙。明朝洪武永乐大移民就是这样一次被动迁徙,而这背后,是有着深刻的时代背景和政治深意的。

洪武移民背景

洪武、永乐两朝皇帝为何要如此大费周章地实施移民政策呢?这还得从元朝末年说起!

元朝末年可谓是我国历史上最为动乱的时期之一,这主要是由天灾和人祸两方面导致的!

首先是天灾。元朝末年,无情的天灾犹如狂风卷落叶一般,在中原大地上任意肆虐横行,水灾、旱灾、蝗灾、瘟疫轮番而来,无情地摧残折磨着可怜而又无辜的平民百姓,粮食欠收、家园被毁,百姓流离失所,死的死、伤的伤,不死不伤的,为了生存,也都到处逃荒避难去了,最终导致了河南、河北、山东、两淮等中原腹地人口锐减、田地荒芜,出现了“村庄城邑多成荒墟”的景象。

其次是人祸。元朝末年,元朝政府腐败到了极致,贪污腐败之风大行其道,各级贪官污吏层出不穷,蒙古贵族和封建地主阶级对农民的剥削压迫日益加重,百姓深受其害、苦不堪言,阶级矛盾和民族矛盾彻底被激化,再加上上面所说的天灾不断,致使原本就水深火热的穷苦百姓更加雪上加霜。在这样的背景下,那些濒临生死存亡之际的劳苦大众为了生存,纷纷揭竿而起,一时之间,天下英豪辈出,都在为推翻暴元统治,重新构筑新的社会秩序而拼死奋战。在这样的环境下,作为元朝的统治者,自然不甘坐以待毙,为了保护既得利益,维护自己的统治地位,自然就举全国之力,派出精锐大军,到处征讨镇压农民起义军,一场昏天黑地的大战在中原大地上四处展开。

而我们都知道,打仗是要受伤死人的,更何况是在短兵相接的古代,战场救护医学水平又低,双方致死率就更高了,更为严重的是,作为元朝统治阶层的蒙古贵族,历来都有屠城的“光荣传统”,而根据《元史.顺帝本纪》记载,元朝政府在镇压农民起义军时,采取的就是"拔其地、屠其城"的政策,因此,在战乱中失去的人口就更多了。

正是基于以上两方面的主要原因,当时中原大地人口减少程度可想而知!朱元璋于(1368年)建立大明王朝之后,接手的就是这么一个人烟稀少、土地荒芜的天下。

我们都知道,我国历来是农耕文明古国,农业是国家的根本,要发展农业,最重要的就是要有足够土地和劳动力。可不巧的是,20多年来的兵荒马乱和天灾连连,受灾最大的正是作为农业发展的核心区域、粮食主产区的河南、河北、山东、两淮等中原腹地,当时,这些地方土地倒是很充足,但由于人口急剧减少,劳动力就成了当时制约农业快速发展复苏的致命因素。

因此,为了尽快恢复农业生产,补充劳动力就成为了关键!为了解决这个问题,明太祖朱元璋经过深思熟虑,最终将劳动力补充来源锁定在了山西。

为什么是山西

朱元璋为何要将劳动力补充来源锁定在山西呢?这是由当时山西的自然条件所决定的!

当元朝末年中原地区兵荒马乱天灾不断之时,山西却又是另外一番光景,那些年,以上这些灾难都很少波及到山西,可以说是风调雨顺丰收连连,经济相对繁荣,人口不减反增,再加上中原地区逃难的人很大一部分都来到了这里,因此,这里的人口增长速度就更快,据《明太祖实录?卷一百四十》记载,洪武十四年(1381年),河南人口为189万1千多人,河北为189万3千多人,而山西人口却高达403万人,竟然比两省之个还多,是名副其实的人口大省。

这正是明太祖朱元璋将劳动力补充来源锁定在山西的根本原因所在。

洪武大移民

洪武六年(1373年),随着山西和真定(今河北正定)一批老百姓迁徙到安徽凤阳,洪武大移民正式拉开序幕。

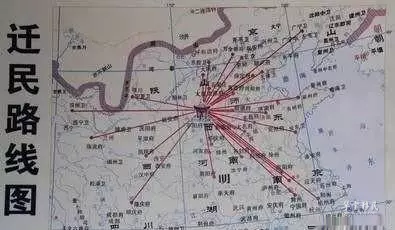

自此之后,从洪武六年(1373年)至洪武三十五年(1402年,实际上也就是建文四年,靖难之役中,建文帝朱允炆失败后,其“建文”年号就被朱棣革除,改为继续沿用洪武年号)的30年间,明太祖朱元璋先后从山西组织了10次大规模的移民迁徙,其中大部分都安置到了受元末动乱影响最大的中原大地上,为扭转建国之初国家的颓势、尽快恢复农业生产起到了积极的推动作用。

以上就是洪武移民的来龙去脉,接着就是永乐大移民。

永乐大移民背景

永乐大移民的背景我们还得从“靖难之役”说起!

洪武三十一年(1398年),明太祖朱元璋驾崩,由皇太孙朱允炆即位,是为建文帝。

建文帝即位后,为了巩固中央集权,翦除来自手握重兵的藩王叔叔们的威胁,于是就在自己初来乍到、皇位还未坐稳的情况下,匆匆采取“削藩”政策,终于惹得四皇叔——燕王朱棣打着“清君侧、靖国难”的旗号起兵造反,史称“靖难之役”。

“靖难之役”历时4年,最终以建文帝朱允炆彻底失败,其人不知所踪,朱棣如愿以偿登上皇位告终。

前面我们就说过,战争是要死人的,尤其是古代那种短兵相接的战争,死的人就更多了,再加上“靖难之役”中,燕军所到之处,许多老百姓纷纷组织起力量,帮助政府军抵抗南下的燕军,待战争结束之后,这些曾经对抗过自己的百姓大部分都被朱棣报复性地屠戮掉了,而燕军南下,经过的正是河北、河南、山东、皖北、淮北等中原大地,也就是说,洪武年间,朱元璋处心积虑地通过移民政策补充起来的人口,在“靖难之役”中又遭到了朱棣的巨大破坏,中原地区荒凉的局势又再次加剧。

因此,朱棣在登上皇位之后,为了尽快恢复中原大地的农业生产,沿袭了父亲朱元璋的移民政策,再次组织大规模的移民迁徙。

永乐大移民

这次移民迁徙,朱棣同样将目光锁定在了受战火破坏较小的山西。

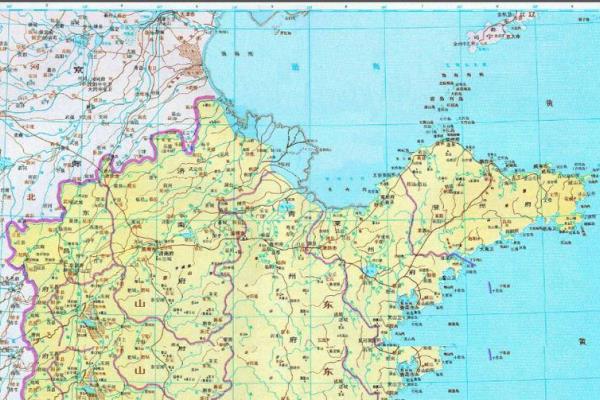

于是,自永乐元年(1403年)至永乐十五年(1417年)的15年间,朱棣又先后组织了8次大规模的移民迁徙,从山西迁徙出了大量的百姓,充实到受战火侵袭严重的北平、河北、河南、山东、皖北、淮北等地。而朱棣这背后的目的,也和父亲朱元璋相同,也就是尽快恢复农业生产,夯实国家发展的经济基础。

洪武永乐大移民的深远影响

洪武永乐移民是一次有组织有计划的人类大迁徙行动,它历时近50年,从山西迁徙出了数以百万计的人口充实到各地,其规模最大、范围之广、耗时之久,可谓空前绝后、旷古烁今!

这次大迁徙大移民,不仅使当时的人口分布更加合理,更是加速了当时移民与当地土著居民在文化上、习俗上的交流融合,为大明帝国的繁荣富强奠定了坚实的基础,同时也为中华文化的发展作出了巨大贡献!

参考资料:《元史.顺帝本纪》

《明太祖实录》

《明史?成祖本纪》等

相关文章

-

明朝大移民是哪一年(为何明朝大移民开始于这一年)

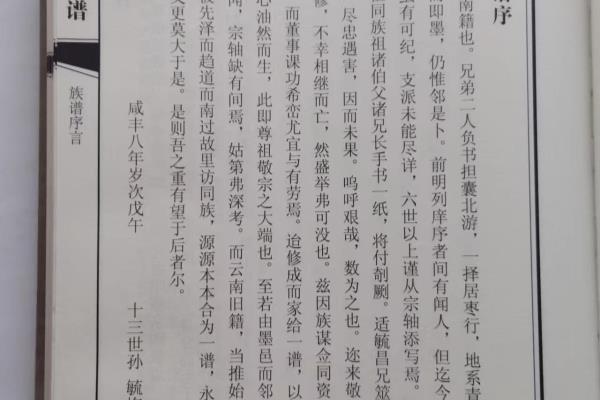

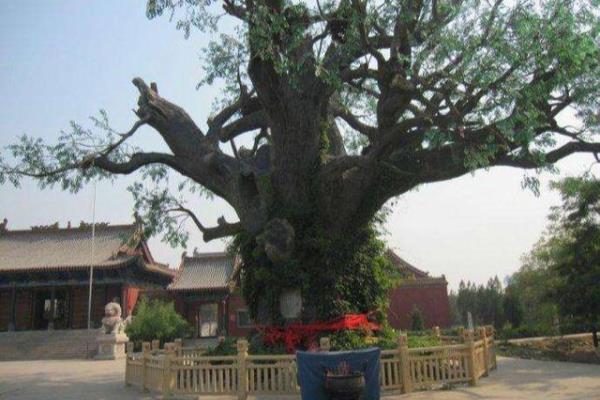

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-11-09 阅读 (29) -

明朝为什么不对外扩张(看外国网友热血回答)

在我国悠久的历史当中,有着无数的封建王朝。在这么多的封建王朝当中,每一个都是有可圈可点的地方的。而今天叽萝跟大家聊得就是明朝。说到明朝,美版知乎上就有一个网友提出了对明朝的疑问,那就是为什么明朝在强大的时候没有向外进行殖民扩张呢?很多小伙伴就会有一个疑问,明朝不是中国历史上最强大的国家,为什么外国人会有这样的疑问呢?

2023-11-21 阅读 (23) -

明朝移民大迁徙的原因(明朝冀鲁交界一带移民来源)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-09-26 阅读 (44) -

明朝初年人口大迁徙(我国古代的几次大规模人口迁移)

涉及人口居住发生长期或永久改变的人口移动称为人口迁移。一般人口迁移满足三个条件:居住地改变;跨越行政界线;时间足够长,一年以上。人口迁移伴随着人类的出现而存在,直到现在,并将延续下去。其实质是人类追寻更好的生活。从公元前21世纪的夏朝开始,一直到周朝,我国人口重心一直分布在北方的黄河流域。秦汉时期,北方大规模战乱屡屡发生,使人口多次迁往南方,同时去往内蒙古河套地区垦荒戍边的居民也很多。

2023-11-30 阅读 (32) -

明朝为什么不打通西域(明朝为何没有将西域纳入版图)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-11-02 阅读 (60) -

明朝最后一次移民(一场历时近50年的人类大迁徙)

在人类历史长河中,不乏有人口大迁徙的事件发生,至于原因,大都是为了躲避战祸,抑或是自然灾害来临,令原本生活的地方失去了继续生存的条件,无奈之下,只好远走他乡讨生活,这类人口大迁徙从某种程度上来说是人们一种自发主动的行为,我们姑且称之为主动迁徙。与之相对应的,还有一种迁徙方式,那就是人们在原来居住的地方生活得好好的,同时也还有继续生存下去的充分条件,但统治者为了某些原因,或满足某种需要,而组织一部分人迁徙到原先设想划定好的地方生存,用现在的话说,就是易地搬迁,这种迁徙方式可以说是一种被动行为,我们就姑且称之

2023-12-30 阅读 (35) -

明朝为什么从山西移民(明代将山西数十万人迁移到甘肃的大移民里)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-10-27 阅读 (28) -

明朝四川移民山东(明初移民)

原创山东即墨古城西门外《李氏族谱》创修序言在今山东半岛的东部青岛、烟台、日照一带,有许多人家的族谱上记载是明代洪武、永乐年间(1368~1424年),从当时云南、小云南移民过来的。据史料记载;在明初的移民大潮中,山东“西三府”(兖州、济南、东昌)的移民主要是从山西移民而来,数量有五十多万人口之多。“东三府”青州...

2023-11-17 阅读 (23) -

明朝为什么不收复西域(明朝为何放弃对西域的征服)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-10-30 阅读 (38) -

明朝大移民路线图(明初历时50年的大移民)

当我们打开网页,随便一搜“山西洪桐大槐树”,便可以看到很多有关大槐树移民的文章。其中有人说:凡是有华人的地方,就有明初大槐树移民的后代。时至今日大槐树移民的后代不断开枝散叶,其人数早已接近了2亿人,而且范围也遍布全国各地,包括宝岛台湾。除此之外,在河南、山东、河北的很多家庭里,都会有一本代代相传的族谱,打开族谱就能发现,这些人大都是洪桐大槐树移民的后代。

2023-11-27 阅读 (23)

热门资讯

-

2023-11-02 阅读 (60)

2023-11-02 阅读 (60) -

2023-09-26 阅读 (44)

2023-09-26 阅读 (44) -

2023-10-06 阅读 (40)

2023-10-06 阅读 (40) -

2023-10-19 阅读 (40)

2023-10-19 阅读 (40) -

2023-10-28 阅读 (39)

2023-10-28 阅读 (39)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (35)

2023-12-30 阅读 (35) -

2023-12-16 阅读 (22)

2023-12-16 阅读 (22) -

2023-12-13 阅读 (20)

2023-12-13 阅读 (20) -

2023-12-06 阅读 (28)

2023-12-06 阅读 (28) -

2023-12-05 阅读 (19)

2023-12-05 阅读 (19)