坚决反对外国人永久居留(超国民待遇)

最近,司法部发布了《中华人民共和国外国人永久居留管理条例(征求意见稿)》(简称《条例》)公开向社会征求意见。出乎意料的是,这一条例立刻在网络上引起轩然大波。这些争议,有些是出于某种担忧,但也存在不少误解。合理与否,有必要回归《条例》本身去评估。

一、外国人永久居留的门槛是否过低?

根据《条例》,外国人获得中国的永久居留权,大概有五个途径。

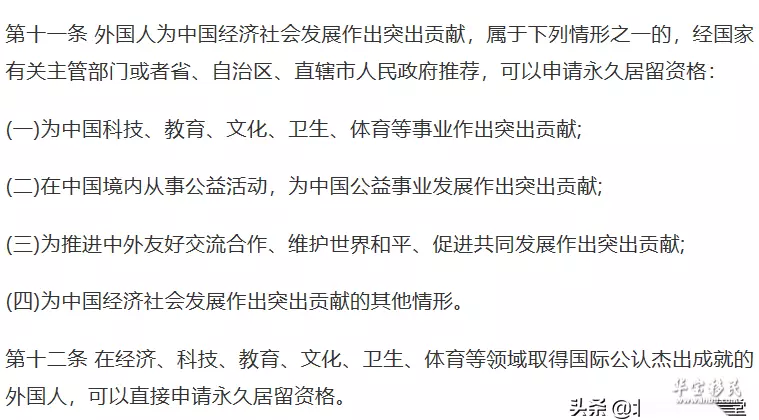

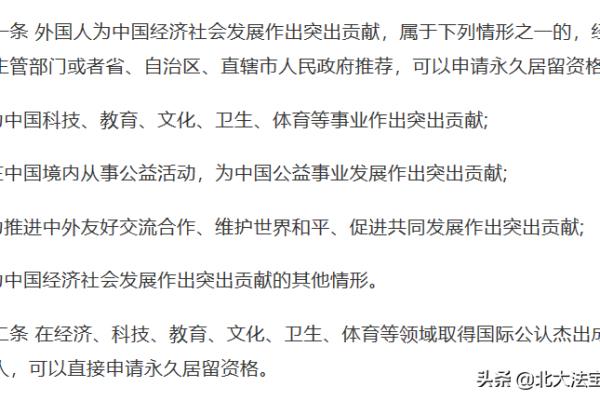

第一个途径是杰出人士。外国人为中国经济社会发展作出突出贡献,经国家有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府推荐,可以申请永久居留资格;在经济、科技、教育、文化、卫生、体育等领域取得国际公认杰出成就的外国人,可以直接申请永久居留资格。

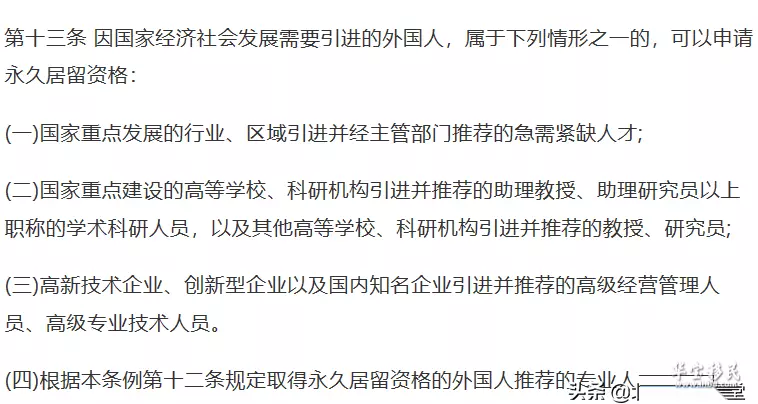

第二个途径是推荐制。哪些机构有推荐资格呢——国家重点发展的行业、区域的主管部门;国家重点建设的高等学校、科研机构;高新技术企业、创新型企业以及国内知名企业。

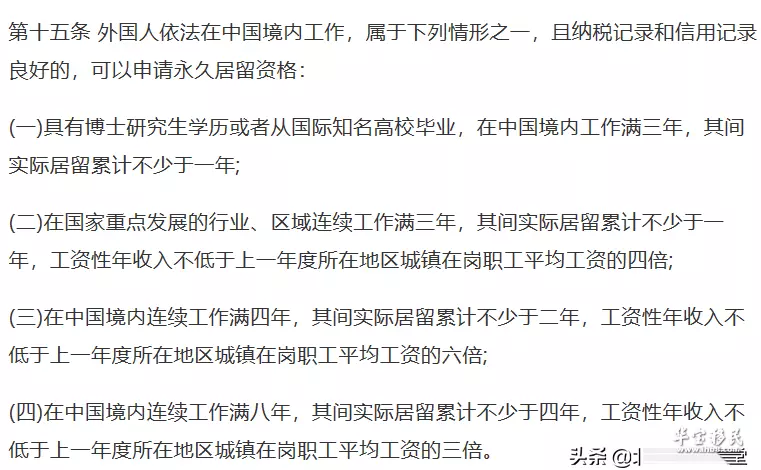

第三个途径是通过长期工作获得资格。大致上申请者要有博士学历或从国际知名高校毕业,在中国境内工作满三年到八年,工资要是所在地平均工资的三到六倍,工作年限越短,工资就要越高。比如,上海平均工资大概一年10万,一个外国人在上海连续工作四年,工资要达到60万才有资格申请。而且,这还是最低要求,各地区政府还可以加码。

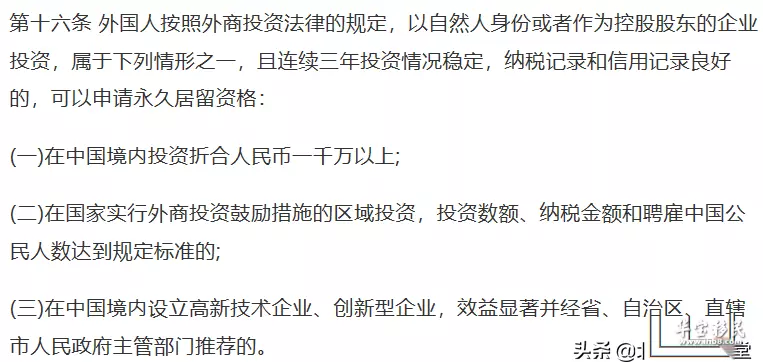

第四个途径是外商投资。投资要达到1000万以上,且效益要显著。

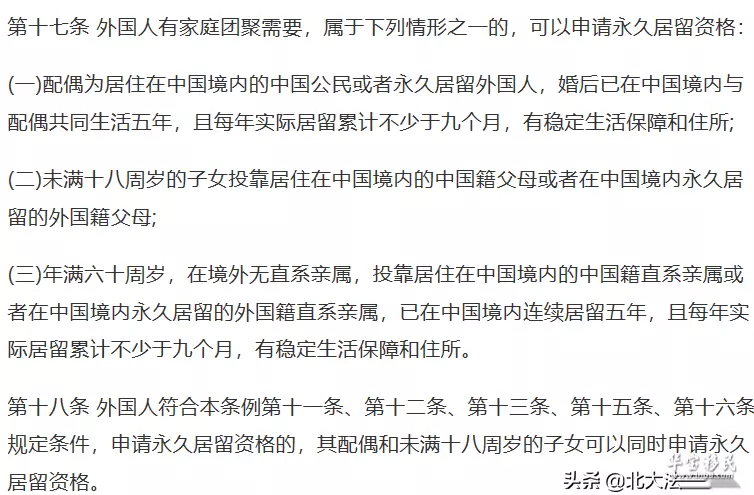

第五个途径是亲属关系。申请者结婚要满5年,每年在中国要住满9个月。未成年子女,年老的父母也可以投靠。

显然,这些标准都不低。国际公认自不用说,政府、高校的推荐,都很难拿到。更何况,这个《条例》还有兜底性的条款,即国务院可以批准,对外国人永久居留资格实行定额审批制度,实行每年的总量控制。

因此,外国人要想在中国拿到永久居留权,难度并不小。

二、为什么这么多人反对外国人永居条例?

但为什么现在很多人觉得这个标准低,以至于对《条例》产生抵触情绪呢?原因大致是立法本身的不足,条例中存在解释不清或无法解释的漏洞。

在第十六条第一款规定中,部分人认为,境内投资一千万的额度还是偏少。投资与资金是两个完全不同的概念,相比之下,美国移民法对于通过投资移民的数额规定为180万美元,且能够创造10个就业岗位;而日本的投资经营签证要求1000万日元,在留10年以上,并持有3年以上经营管理签证。对于移民的国家而言,投资移民本身也是一种吸纳外商与促进经济发展的手段,而无论是时间成本方面还是资金成本方面,我们的门槛设立得较低。

第十七条、第十八条关于亲属移民的规定中,有意见认为这是典型的链式移民。诚然立法的初衷是好的,为了彰显我们法中有情,兼收并蓄,但一些移民国家的前车之鉴引发了大家的担忧:在竞争日益激烈的今天,这些投靠者的户籍、社保、教育、工作、生育问题应该怎么办?他们的基本能力与素养能否符合中国社会的现实需要?

第十九条规定“外国人因其他正当理由需要在中国境内永久居留的,可以申请永久居留资格。”更是将这种不确定性提高了一个层级,“其他正当理由”有多少?而正当这一标准,又该如何认定?即使是作为法规中的兜底条款,也需要相应的规则进行补充和限定,而每一个“其他”的出现,都会导致法律解释效力的削弱,我们被迫接受的例外越多,法律就越苍白。

第十一条第二款规定与第三十九条共同构成了一个新的漏洞:对外国人开放外汇管制和国外公益机构可以进来。有网友担忧,首先,假公益之名偷逃企业所得税本就是司法实践中的家常便饭,虽然现实社会中也有许多基金会是真的心怀天下,坚持公益,但也有许多国外的富豪为了规避高额的遗产税而成立家族基金会藏钱;其次,第三十九条规定的允许兑换外汇在某种程度上可能会为贪污、走私等违法犯罪行为提供了新的洗钱途径,在税法与外汇管理条例等相关法律法规尚未出台相应的监督方案之前大开绿灯,是一种非常不谨慎的行为;而且,中国一直实行外汇管制的政策,目前作为世界工厂的中国还只允许资本家扩大再生产,不允许资本出逃,这也是我国经济能够发展如此迅速的一条重要原因。

第四十一条规定“永久居留外国人在中国境内工作的,按照社会保险法律法规的规定参加各项社会保险。在中国境内居留但未工作的,可以按照居留地相关规定参加城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险,享受社会保险待遇。”该条款的本意,是想给那些在中国境内居留但没有工作能力的外国籍弱势群体如老人、儿童一项基本的生存保障。但是没有工作还能享受基本的医保社保,这有悖于我们引进外国人才建设的初衷。中国有14亿的人口压力,一线城市千万流动人口的户籍没有解决,还有中西部广袤地区的人均收入和基础设施目标没有实现,给外国人提供这一福利,在某种程度上容易鼓励外国群体形成“中国养老热”,产生厚此薄彼的效果。

综上,《条例》中这些确实存在的模糊地带及可能带来的超国民待遇现象出现,引发了舆论众多担心与反对。

三、谨防“超国民待遇”出现

我国历来就不是一个移民国家,在移民方面的立法经验也并不比美日等国充分。而广大网友们反对的并不是法规本身,而是存在漏洞的法律规则,以及普通人没有的超国民待遇。《条例》原本想表达的,是对那些热爱中国的优秀外国人才的欢迎与保障,对于真正的外国高素养人才,我们作为礼仪之邦从来都是欢迎的。在发展开放的今天,我们最终必然会走向世界,也必然会迎来不同的肤色、文化与交流。只是立法应当谨慎,如果立法的背后没有足够的经济底蕴、政治手段与文化氛围支撑,那么结果大概率是地滑导致步子过大。

接下来,要加以改善的,显然也是部分公共服务部门的服务理念,而不是单纯地排斥外国人。在落实外国人永久居留权的过程中,也要注意防止产生灰色地带,保证中外居民公共服务的均等化——这点是《条例》能够高效实行的前提。

我们所关注的事件本质是一个立法问题,赞成也好,反对也好,还应通过司法部发布的邮箱等正常渠道发表自己的看法。无论来自哪个国家或地区,能约束人们的法律绝不止一部永久居留条例,还有更加深厚的中国法律深层。

1

征求意见

公众可以登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网或者中国法律服务网,关注司法部微信公众号查看征求意见稿。有关单位和各界人士可以在2020年3月27日前,通过以下三种方式提出意见:

一、登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(www.moj.gov.cn、www.chinalaw.gov.cn)或者中国法律服务网(www.12348.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

二、通过信函方式将意见寄至:北京市朝阳区朝阳门南大街6号司法部立法一局(邮政编码:100020),并请在信封上注明“外国人永久居留管理条例征求意见”字样。

三、通过电子邮件将意见发送至:

yjjl2020@chinalaw.gov.cn。

本文章仅代表作者个人观点,不代表本账号的观点与看法。

更多法律资讯和优质课程的获取,

相关文章

-

上海取消国外永久居留者户籍(上海市公安局连发解读)

常住户口新规引热议 上海市公安局连发两次解读 因“出国定居”法定内涵不明确——上海暂不注销出国定居人员户口近日,将于5月1日开始施行的新版《上海市常住户口管理规定》引发网友广泛关注,其中最受热议的当数涉及出国定居或者加入外国国籍人员户籍注销事宜的第四十六条。为了回应和解答市民、网友们的关注与疑惑,上海公安局于3月21日和3月25日两次在官方微博发布涉及第四十六条的政策解读。

2023-10-23 阅读 (31) -

外国人在中国拿绿卡条件(外籍配偶、子女可随同申请)

中国公安部日前召开新闻发布会,宣布将于8月1日起在全国范围内推广复制12条移民与出入境便利政策。具体的政策信息,小侨也于第一时间进行了报道。、12条便利政策涵盖扩大外国人才申请永久居留对象范围、放宽签发长期签证和居留许可的对象范围、拓宽外国人才引进对象范围、提高外国人服务管理水平等四方面。相信将为符合条件的外籍人士来华工作生活带来切实的便利。

2023-11-29 阅读 (29) -

用英语介绍中国和外国人吃美食小报(小手动动)

让地理学习尽可能地有趣,鼓励孩子们动脑动手,就有了这些风格各异的手抄报:有的形式严整,有的饶有趣味,有的内容丰富,有的图文并茂,看着那惟妙惟肖的东南亚地图,老师表示很骄傲!就酱紫,青出于蓝而胜于蓝嘛!地理,顾名思义,研究地球人生存环境的科学。如果只是拘泥于课本,显然是不够的。当然,理想状态是读万卷书,行万里路,然而理想很丰满,现实很骨感。

2023-11-04 阅读 (25) -

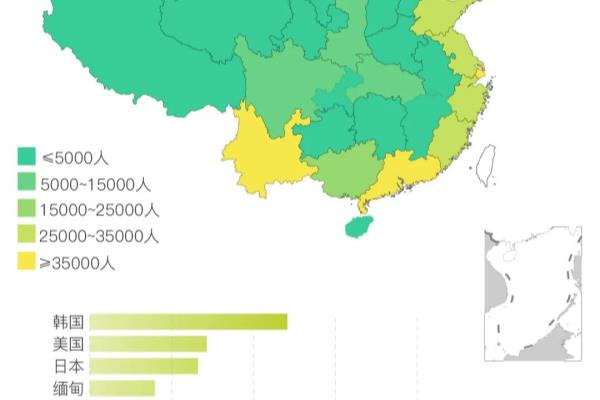

移民中国的外国人多吗(我国向各国移民有多少)

移民是指改变原有国籍,迁往国外某一地区永久定居的行为。世界各国都有很多人选择移民,原因有很多。首先是为了我去追求更好的生活。国家强大了,老百姓富裕了。很多人都向往外国人的生活。其次是舆论宣传和心理效应,现在网络很发达,大家通过网络看到国外的点点滴滴,很多人从心里就觉得外国比国内好,哪怕是穷其一生也要移民出国。

2023-10-06 阅读 (24) -

哪个外国人救了25万中国人(在南京救下25万中国人)

2020年3月,一场疫情席卷全球。生活在德国海德堡的托马斯·拉贝医生为了疫情防控焦头烂额,德国的医疗物资严重短缺,所以托马斯·拉贝接触的许多病人只能待在家里进行自我隔离。在这样艰难的情况下,托马斯突然决定给予中国大使馆写一封信求助,希望中国能够帮帮正在疫情中挣扎的德国。这就很奇怪了,托马斯是德国人,中国大使馆又能帮到他什么呢?

2023-12-21 阅读 (26) -

入籍中国的外国人人数(中国归化48人:高拉特、萧涛涛退籍)

随着中国男篮官宣李凯尔入籍成功,中国体育归化人数又增多了。那么,最近十多年来,一共有多少位运动员入籍成功呢?他们又是何种身份呢?昨天有着1/8中国血统的nba森林狼队球员李凯尔(凯尔-安德森)正式入籍中国,他将代表中国男篮参加即将到来的男篮世界杯,成为了中国男篮历史上首位归化球员。中国足球、篮球归化名单

2023-09-19 阅读 (35) -

外国人眼里的中国国歌(金发碧眼的老外举着五星红旗唱中国国歌)

起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。起来!起来!起来......当每个中国人听到这个歌声都会不约而同的唱起来,用歌声来歌唱我们伟大的祖国。2017年的国庆节马上就要到了,全国各地张灯结彩迎接祖国母亲68华诞!在浙江象山影视城,几位抗战老兵、少先队员和来自五湖四海的朋友正在广场上一起唱国歌,给祖国献礼!

2023-10-09 阅读 (41) -

坚决反对外国人永久居留(超国民待遇)

最近,司法部发布了《中华人民共和国外国人永久居留管理条例(征求意见稿)》(简称《条例》)公开向社会征求意见。出乎意料的是,这一条例立刻在网络上引起轩然大波。这些争议,有些是出于某种担忧,但也存在不少误解。合理与否,有必要回归《条例》本身去评估。 一、外国人永久居留的门槛是否过低? 根据《条例》,外国人获得中国的永久居留权,大概有五个途径。

2023-11-22 阅读 (29) -

外国人入籍中国条件

千万富豪幸卫林、河南都市报直播郝振东从缅北逃回的经历,以及各地家属报案自己的孩子在云南、泰国曼谷被绑架到缅北的案件,揭示了缅北针对中国人的犯罪行为,包括禁锢人身自由、虐待、殴打、性剥削、出售被骗者人体器官,以及随意杀害被骗的中国人。根据逃回来的幸卫林说,缅东的妙瓦底就有5万人,每年逃回来不足100人。

2023-10-23 阅读 (29) -

外国人登机特别慢吗为什么(因两名老外延误登机)

4月8日亚洲航空公司,上海飞泰国,航班未登两名外国乘客,300多人等了,2个多小时,有乘客同老外讨说法,对方选择无视。飞机不能在规定的时间起飞,这是一件很头疼的事情,火车晚点,飞机晚点都是一件不愉快的事情,会导致接下来的行程,受到影响。空姐空少在这期间,努力安抚乘客的情绪。你老外疑似出现了出入境问题,要乘坐航班返回,残疾人在那里苦苦等待。

2023-09-25 阅读 (40)

热门资讯

-

2023-10-01 阅读 (129)

2023-10-01 阅读 (129) -

2023-09-29 阅读 (78)

2023-09-29 阅读 (78) -

外国人入中国籍有身份证吗(外籍人士加入中国籍后,如何获得身份证)

2023-09-27 阅读 (76) -

2023-09-13 阅读 (76)

2023-09-13 阅读 (76) -

外国人在中国的存款如何汇出中国(兑换额度、存取限额、出入境和国外取款要求)

2023-12-04 阅读 (75)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (16)

2023-12-30 阅读 (16) -

2023-12-28 阅读 (21)

2023-12-28 阅读 (21) -

2023-12-28 阅读 (20)

2023-12-28 阅读 (20) -

2023-12-25 阅读 (26)

2023-12-25 阅读 (26) -

2023-12-24 阅读 (22)

2023-12-24 阅读 (22)