三峡大坝移民了多少人(三峡移民走过26年)

如果说,三峡工程是一座历史丰碑,三峡移民就是托起这座丰碑的基石;如果说,三峡工程是世界水利史上的奇观,三峡移民就是创造这一奇观的民族工匠。从1992年到2018年,秭归移民搬迁建设长达26年。

今天,站在世纪工程的肩膀上,眺望雄伟的三峡大坝和高峡平湖胜景,回首三峡移民26年沧桑岁月,一幕幕三峡移民告别故土、抛家舍园的动人情景,一幅幅屈乡儿女艰苦奋斗、重建家园的恢弘画面,象奔腾不息的长江水在我们心中涌动。

△三峡大坝。记者李风 摄

移民大搬迁

沉淀了秭归人最难忘的历史记忆

秭归位于三峡工程前沿阵地。在三峡工程建设中,秭归吃水最深,搬迁最早,难度最大。1座县城、6个集镇、126家企业要异地重建,全县动态移民达10万人之众。

三峡移民是在我国由计划经济向市场经济转型的背景下进行的。移民搬迁采取国家补偿性移民搬迁,有限资金,原样搬迁就困难重重,更莫谈长远发展了。

秭归,勇敢担当起移民搬迁建设的“带头羊”。

26年来,在中央和省市各级的关怀和支持下,秭归县委、县政府肩负“服务大三峡,建设新秭归”的神圣使命,探索和创立了搬迁与发展的“五为主”、“双包干”管理体制,即农村移民以乡镇为主,城镇移民以所在地政府为主,专业项目复建以行业主管局为主,工矿企业搬迁以企业为主,单位搬迁以单位为主,将国家补偿包干经费包干到乡镇和相关部门。

1992年12月21日,三峡工程开始了前期施工准备,10万建设大军进驻三峡坝区。处于坝区范围内的茅坪镇,在政策、规划、移民居民点建设滞后的情况下,开始了前所未有的紧急搬迁。家住杨贵店村一组的72岁老党员谭德训连夜召开家庭会,动员搬迁,第二天全家老小顶着寒风,拆掉了祖辈留下的七间大瓦房,毁掉了精心浇灌的大片柑橘园,迈出了三峡移民第一步,老人因此成为三峡百万移民“第一人”。到1994年6月30日,茅坪坝区2176名移民毅然决然地让出家园,搬进帐篷,确保了三峡工程顺利开工。

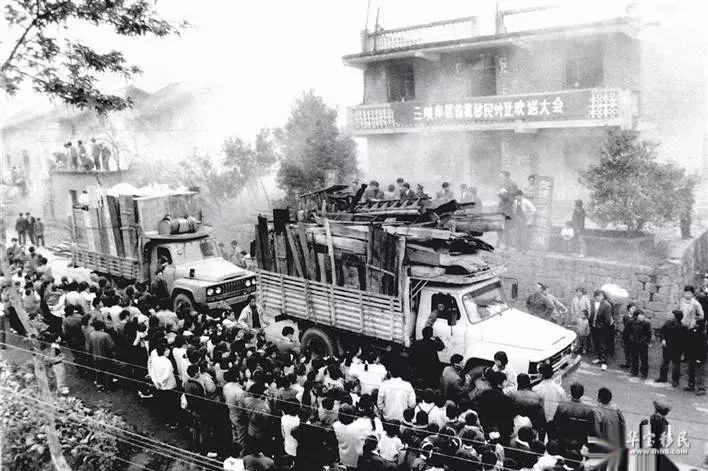

△1993年2月17日,秭归茅坪村二组移民搬迁。

三峡水库淹没秭归耕园地3万多亩,人多地少意味着将有2万多人要外迁安置。10万质朴的屈乡儿女,忍受着抛家舍园的痛苦,承受着安家创业的艰辛,在这片古老的土地上,让家国命运与宏伟的工程成为惊天壮举。

1995年4月20日,香溪镇向家店村121户434名移民收拾行囊,毅然登车,将世代相居的老屋和孕育希望的橘园永远留在了身后。听惯了家乡的号子,看惯了江上的白帆,故土难离,旧居难舍呀!乡愁,如同截流的回水,无边蔓延;奉献,如同粒粒种子,遍撒天涯。那些祖祖辈辈生长在这里的百姓,是怎样凝望故园就要倾覆的屋顶?体味最后的悲壮。当忧愁的泪水洒在浩荡的江水上,他们是那样的义无反顾、毅然决然地走出峡江。

△库区第一搬(秭归县香溪镇向家店村179位移民集体迁往伍家岗区伍家乡)。

归州镇龙王庙村81岁高龄的姜朝才老人,接到搬迁通知的第二天,和老伴一起,一块一块地拆掉自己建起的房屋,拉着心爱的毛驴,把人生最后归宿留在异地他乡。

屈原镇白沱村91岁的谭启珍老人,在人生的最后旅程中,告别了在眼前流淌了一辈子的长江,告别了在耳畔萦绕了一辈子的峡江号子,步履蹒跚地登上了外迁的轮船,当她回头凝望世居的老屋和亲手浇灌成长的梧桐树时,泪水夺眶而出。

△搬迁果树。

香溪镇向家店村党支部书记向培红,在村里移民外迁最艰难的时刻,动员20多个亲戚,率先登上外迁的征程。书记的亲戚朋友都走了,村民也跟着走了。“村里的移民在哪里,我就在哪里”。如今20多年过去了,当年意气风发的村支书,脸颊已写满沧桑。这些共和国最小的官儿,在移民外迁艰难时刻,在大义和大节面前,做出了不同寻常的重大抉择,率领2万多名屈乡儿女,走出峡江,远迁到全国23个省市122个县区落地生根,重建家园。

故土难离,亲情难舍,屈乡儿女就是这样毅然决然地让出自己的小家,给民族的世纪工程安家。从1992年到2009年,秭归累计完成移民搬迁98425人,其中坝区移民2176人,库区农村移民47265人,城镇居民41219人,占地移民7765人;拆迁各类房屋275万平方米,确保了三峡工程顺利实施。

△1996年5月,泄滩乡陈家村,襁褓中的孩子随父母迁往枝江董市镇。

随着最后一爆响彻天空,老城归州,终于结束了她作为县城的历史,秭归人有关葫芦城的记忆也随之沉入了江底。

古城归州,因三国刘备筑城而闻名,具有2000多年历史,历来是秭归的政治经济文化中心。在面积不到0.7平方公里的城区,却有70万平方米的建筑,2.2万人口。城镇布局如蜂窝状,居住在葫芦里的人难以走出碗口大的天空。发展与进步,凝聚着多少代屈乡儿女的梦想和渴望。县城东迁到茅坪,对秭归来说,是一个梦的结束,另一个梦的开始。

如今,一座融高峡平湖风光、三峡大坝雄姿、屈原文化胜迹、巴楚文化遗韵于一身的现代化的园林城、旅游城、生态城、文化城,拔地而起,屹立在三峡工程坝上库首,成为三峡库区建设最早、搬迁最快、最先投入使用的县城。

△高峡出平湖。记者李风 摄

屈乡儿女

在艰苦创业中凤凰涅槃

做实富民特色产业

过去,秭归农业基础差,农民收入低,是全国的扶贫县之一。后靠移民的安稳致富关系到库区的长治久安。秭归通过政策扶持、资金投入和移民科技培训,以柑橘、茶叶为龙头的特色产业不断壮大。

秭归是中国脐橙大县,柑橘总面积已发展到25万亩,其中优良柑橘品种占总面积的80%以上。围绕柑橘、茶叶等优势农产品的储藏、加工、销售,秭归大力引进和培育了帝元罐头、屈姑食品、三峡茶叶等15家农产品加工企业,这些龙头企业上联市场、下联农户,纽带作用得以充分发挥。

△气派的屈姑公司柑橘加工生产线。

郭家坝镇邓家坡村聘请华农大作技术支撑,对原有老柑橘树进行大规模改良,发展晚熟“伦晚”脐橙5000亩,该品种3月底开园采摘,弥补了水果春秋空档,品质好,价格高。2017年80%的移民户收入达10万元以上,10%的移民户收入超过40万元,成为全省首个脐橙亿元村。

2017年,全县库区移民人均纯收入达到12000元,促使了550户1200名移民成功脱贫。

筑牢新型工业底盘

26年来,秭归实施外向带动战略,先后引进了帝元食品、ab服饰、洛兹服饰、百丽鞋业、华新水泥等知名企业落户秭归。

光电子、食品加工、纺织服饰、新型建材、纸品包装、清洁能源等优势产业形成并逐步壮大。到2017年,全县规模以上工业企业达到81家,产值过亿元企业达到31家,税收过千万元企业达到3家,实现规模工业总产值88.6亿元。

破解制约发展瓶颈

秭归山高坡陡,内不通外不联,严重制约了经济社会发展和移民安稳致富。在那激情燃烧的岁月里,“要致富先修路”的口号深得人心。从1995年开始,秭归组织上万劳力,在陡峭绝壁的西陵峡两岸打响了空前的修路大决战。在资金不足的情况下,采取国家补助、民工建勤、以工代赈、自力更生的办法,将一条条公路向大山深处延伸。

△2012年11月14日,秭归县郭家坝镇邓家坡村张家山村落村民自发新修果园公路。

26年来,全县完成等级公路180公里,完成特大桥、大中桥69座,港口码头全部投入运营,新建了长江物流中心、滚装码头、旅游客运码头,港口经济总量达到2亿,正在开工建设香溪长江公路大桥等一批重大交通项目,实现了“出口快速路、乡村等级路、通村水泥路”的目标。

如今的秭归,西接东进,沟通南北,万吨轮船可由秭归直抵重庆,翻坝高速接沪渝、连沪蓉,一个立足三峡、呼应汉渝、服务长江中下游地区的人流、物流、信息流的集散中心正在形成。

打造文化旅游精品

秭归是伟大爱国诗人屈原的故乡,幽幽古巷,青砖黛瓦,一曲“我哥回”,一嗓子船工号子,无不再现着历史的沧桑与凄美。然而就在移民搬迁前,一条船、一台戏、一座祠便构成了秭归旅游业的全部。

如今的秭归旅游业,坝城相依,现代文明与古老的三峡和谐对话,高峡平湖与民族风情完美交融。凤凰山、九畹溪、链子崖、泗溪的成熟开发,五龙温泉、屈原老家、陆游茶苑的悄然兴起,使秭归旅游呈现出百花齐放的繁荣局面。物质和非物质文化遗产得到有效保护。

△链子崖。

实现发展成果共享

经济的快速发展,推动了秭归教育、文化、广电、医疗、体育等社会事业的长足进步。

攀“龙”引“凤”

共筑秭归幸福梦

三峡工程的兴建,让秭归成为对外开放的窗口、世界关注的焦点。历届党和国家领导人把关切的目光投向秭归,国家各部委,江苏、武汉等对口支援省市把援助之手伸向秭归。

26年来,秭归与10个国家部门、12个省市和1200多个单位建立了对口支援关系,累计为秭归援助资金103.26亿元,其中援助经济支持项目120个95亿元,援助社会公益项目375个8.26亿元。援建希望学校137所,30多家企业落户秭归,安置移民就业2万多人,输出库区劳力3万多人。对口支援,助推了秭归经济发展和移民安稳致富。

2017年,秭归81家规模工业企业中,外来企业占49%,实现工业产值36.36亿元,占全县规模工业企业工业总产值58.8%,构成了秭归工业经济的半壁江山。

如今,国家正在实施三峡后续工作规划,必将为秭归经济发展锦上添花。

△文振华 摄

三峡移民精神

永远高扬在峡江

三峡工程是一个民族的世纪追求,是一份厚重的历史责任。波澜壮阔的移民迁建之路,创造了三峡移民迁建史上无数个第一。

为三峡工程捐款第一人王雨,三峡工程搬迁第一户谭德训,移民外迁年岁最大的移民92岁的谭启珍,移民迁建第一桥龙马溪大桥,三峡清库第一爆秭归老城大爆破,三峡移民迁建第一城秭归新县城,百万移民外迁第一村秭归向家店村。还有,在三峡大搬迁建设中,为保护18位农民兄弟而献身的革命烈士徐耀德,因工致残的青年干部李建江,扎根公路建设的原交通局副局长黄家培等一大批在移民岁月中涌现出的乐于吃苦、甘于奉献的先进典型,已成为秭归人民一笔不朽的精神财富。

26年,屈乡儿女用勤劳的双手托举起一个走向繁荣的新库区,留给人们的是福祉,留给祖国的是力量,留给长江的是安澜,留给历史的是丰碑!

俯瞰宜昌。记者李风 摄

长按二维码关注

为屈乡儿女点赞

↓↓↓

相关文章

-

三峡大坝移民都移到哪了(三峡移民25年)

杨祥国在三峡这片土地上生活了95年,他摘下门牌号塞进棉被里,和54个子孙一起迁到了“别人家”的地盘上。1992年4月3日,全国人大通过了建设三峡工程的决议,1993年正式开始实施移民搬迁安置工程,至今,三峡库区已搬迁安置移民127万人,相当于一个欧洲中等国家的人口,如今他们过得怎么样?回不去的的故乡在水下

2023-12-18 阅读 (25) -

三峡大坝为什么要移民(三峡百万大移民)

三峡移民:百万人口迁移的世界壮举2021年,是刘芳从重庆到浙江定居的第20年。20年前,带着简单的行李,刘芳一家从重庆辗转到了浙江省嘉兴市平湖市定居。跨越1000多公里从袓国西南内陆到东南沿海,只为响应党的号召,支持三峡工程建设。1992年4月3日,全国人民代表大会七届五次会议通过了关于兴建长江三峡工程的决议。

2023-10-02 阅读 (38) -

三峡大坝移民故事(摄影师记录百万三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1993年,全世界最大的移民工程---三峡移民轰轰烈烈开始了。为了支援三峡建设,长江两岸共有20多个县、277个乡镇、1680个村、将近130万库区人民,挥泪作别故土,叩别祖先,像漫天的尘埃,从此落尽了全国各地。他叫刘敏华,湖北秭归县郭家坝镇人。身为三峡移民的他,正要将自己的家搬往另一处,不久后他的祖屋即将沉入水底。

2023-10-24 阅读 (28) -

三峡大坝迁移了多少人(镜头中的三峡移民现在还好吗)

1997年11月8日,三峡大江截流仪式在宜昌三峡工地举行。周国强 摄1992年4月3日,七届全国人大五次会议通过了关于兴建长江三峡工程的决议,三峡工程自此开启了波澜壮阔的建设历程,创造了百万人口迁移的世界壮举,形成了内涵为“顾全大局的爱国精神、舍己为公的奉献精神、万众一心的协作精神、艰苦创业的拼搏精神”的三峡移民精神。

2023-11-29 阅读 (49) -

三峡大坝一共移民了多少人(三峡移民25年)

杨祥国在三峡这片土地上生活了95年,他摘下门牌号塞进棉被里,和54个子孙一起迁到了“别人家”的地盘上。1992年4月3日,全国人大通过了建设三峡工程的决议,1993年正式开始实施移民搬迁安置工程,至今,三峡库区已搬迁安置移民127万人,相当于一个欧洲中等国家的人口,如今他们过得怎么样?回不去的的故乡在水下

2023-10-21 阅读 (37) -

三峡大坝移民花了多少钱(当初建造三峡大坝耗资954亿)

探寻世界尽头,尽在六六途游。欢迎收看我们的节目,我是移民哥,我国凭借着强大的基建技术,创造了许多震惊世界的奇迹,而在我国创造的许多奇迹当中,无疑,三峡大坝可以说是名气最大的一个了,而如今三峡大坝的建立,已经经历了14年之久,相比当初三峡大坝建立之时,所耗费的巨大人力物力,很多人就非常好奇,三峡大坝当初的建立到底是否值得?

2023-11-25 阅读 (23) -

三峡大坝在什么地方(三峡大坝还能撑多少年)

享誉“全球一号水电工程”称号的三峡大坝,在抗洪,发电等方面都发挥着不可替代的作用。2006年三峡水利枢纽工程开始投入使用,至今已为人民服务近18年了,创造了数以万亿计的经济价值。但它能否持续为人民服务呢?如果老化拆除,它带来的巨大经济效应会不会随之消失?甚至是否会造成川渝地区发生洪涝等巨大破坏呢?三峡大坝的使用年限

2023-12-29 阅读 (34) -

三峡大坝人都迁移哪了(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-09-23 阅读 (38) -

三峡大坝当时搬迁多少人(百万人口迁移的世界壮举)

网上关于三峡工程的报道多如牛毛,其中有真有假,令人难以辨别。作为专注于报道水利水电工程领域的小编,在查阅了诸多官方公布的资料数据后,决定给大家分享一下我所了解的关于三峡移民费用的信息,希望能够帮助大家尽可能真实的了解三峡工程的建设状况。01、首先我们必须了解以下几点事实一、三峡工程是一项耗时很长的大型工程,在项目建设之初,是不可能完全预料到后期整个移民费用的最终花费的。

2023-11-12 阅读 (33) -

三峡大坝移民是哪年(1992年全村移民她不走)

三峡工程是中国历史上规模最大、建设难度最高、综合效益最优的水利枢纽工程,也是世界上最大的水电站。三峡工程的建设,不仅为中国的经济发展和社会进步提供了巨大的动力,也为全球的环境保护和气候变化做出了重要的贡献。然而,三峡工程的建设也牵动了千万人的心,因为它涉及到了113万人的移民安置问题。这些移民中,有一个人的故事引起了广泛的关注和讨论...

2023-12-23 阅读 (31)

热门资讯

-

2023-11-07 阅读 (64)

2023-11-07 阅读 (64) -

2023-10-25 阅读 (57)

2023-10-25 阅读 (57) -

2023-11-29 阅读 (49)

2023-11-29 阅读 (49) -

2023-10-02 阅读 (38)

2023-10-02 阅读 (38) -

2023-09-23 阅读 (38)

2023-09-23 阅读 (38)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-29 阅读 (34)

2023-12-29 阅读 (34) -

2023-12-23 阅读 (31)

2023-12-23 阅读 (31) -

2023-12-20 阅读 (30)

2023-12-20 阅读 (30) -

2023-12-18 阅读 (25)

2023-12-18 阅读 (25) -

2023-11-29 阅读 (49)

2023-11-29 阅读 (49)