古巴华人为什么都没了(现在却只剩下百十个老华侨)

行走中了解历史,也带来思考。古巴旅行的最后一站,一个让人心情沉重的话题:华人在古巴的辛酸史。古巴华人,一个急速消失的族群,再过几年,这段历史或许将随风而逝了。

游览哈瓦那老城时路过calle dragones,“华人街”字样的崭新牌坊在破旧的建筑群间十分显眼,这里过去便是唐人街了,只是现在几乎没有什么华人居住在此地,牌坊还是1990年为了欢迎江泽民访古,中国政府特地捐建的。如果不是这样一块牌坊,很难让我们想起哈瓦那曾经拥有拉丁美洲最大的唐人街,华裔在古巴的命运到底如何呢?

古巴华侨对于当地最大的贡献是参与了古巴的解放独立战争。1868年,古巴争取独立的战争打响,为广大中国劳工带来了一线希望。为了让古巴摆脱西班牙的殖民统治,也为了争取自身的自由,成千上万的华人身先士卒、英勇作战,许多人牺牲在战场上,赢得了古巴人民的崇敬。从那之后,华人参加了所有争取古巴独立的斗争。古巴两次独立战争期间,数千华侨投身革命洪流,武装部队中有不少人是客家人,骁勇善战,英名远扬古巴全岛。

哈瓦那一处安静的街心花园里,有这样一座纪念碑:黑色圆柱形大理石,正面镌刻着“旅古华侨协助古巴独立记功碑”字样。那是1959年古巴革命取得胜利,冈萨洛·德格萨达(gonzalo de quesada)将军盛赞为推翻殖民统治投身革命的数千华侨,“在古巴独立战争中,没有一个华人当逃兵,也没有一个华人做叛徒。”他们充分发挥了客家人不屈不挠的精神,把鲜血洒在加勒比海岛上。然而,这段历史很快便被当局者遗忘,也被祖国遗忘。

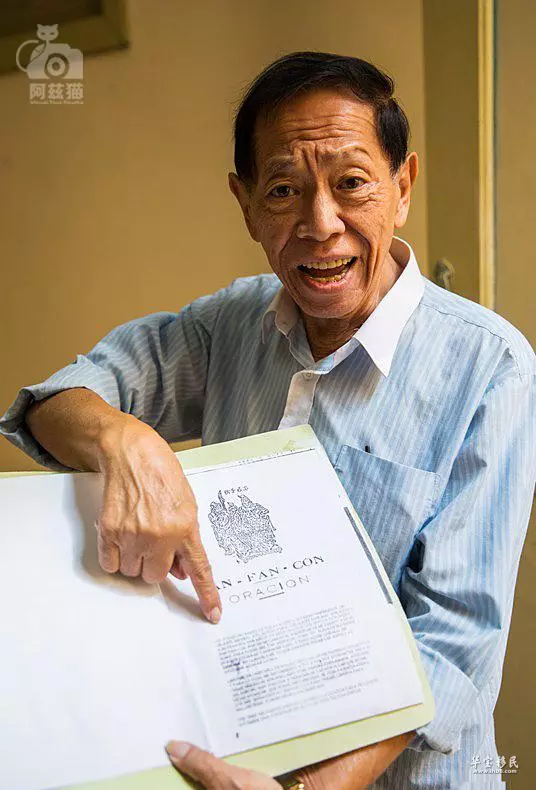

行程最后一天,在当地朋友指引下,我特地前往老城的“中华总会馆”,位于一幢斑驳陈旧的楼房里,据说这栋楼以前都属于会馆,但是被卡斯特罗政府强行征收后,只留下顶层一层,其余变成了古巴人的“大杂院”。现年75岁的古巴中华总会馆西文书记周卓明在这里工作了50年,这位清瘦的老人精神还不错,普通话也比较流利。

会馆里古色古香的家具陈设,一下子将我拉回到百年前,时光倒流回十九世纪,从十九世纪中叶至二十世纪前半期,约有百万华工出洋当苦力,被称为“卖猪仔”。他们大多在甘蔗种植园中从事繁重的体力劳动,靠出卖体力换取微薄收入勉强度日。拉丁美洲最早出现华人的地方是古巴与秘鲁,便是以这样的方式开始在拉美的艰辛创业历程。

1847年6月3日,自中国厦门起航的西班牙“奥肯德”号货船满载着货物和206名中国劳工,经过菲律宾抵达古巴哈瓦那港,十天后又运送了365名,他们都是所谓的“契约华工”,主要来自福建,广东,香港和澳门,接替黑奴在古巴种植园的工作。为期8年的合同过后,许多中国人也永久定居在了哈瓦那,自1847年6月至1874年的鼎盛时期,古巴华人高达14万,占当时古巴人口的十分之一,华侨数量居美洲各国之首。

(古巴中华总会馆西文书记周卓明)

我走进静悄悄的会议厅,中华总会馆的黑色牌匾十分显眼,墙上挂着孙中山的大画像。拉美地区最早的华侨社团即成立于哈瓦那,1867年第一个华侨社团“结义堂”成立,第二年又有了“恒义堂”,不久广东客家人又成立“义胜堂”。这间中华总会馆则成立于1893年5月9日,至今已有124年历史了,是旅古华侨华人的最大社团组织,也是美洲国家中历史最悠久,规模最大的侨团之一。这些早期的华侨社团揭开了拉美地区华侨组织的先河,为日后促成古巴华人参与脱离西班牙统治的独立战争做出了很大贡献。

周老先生带我到各处参观了下,会议室的家具绝对是古董,图书室里面的中文书籍有年头了,一间小室供奉着关公像,华人在海外大都供奉关圣大帝,视为“财神”,忠义千秋,讲义气,决不干背信弃义之事,华人在海外极重信誉,深受当地人尊敬,取得了应有的经济地位。除了保佑华人外,也有不少古巴人前来拜谒,为了帮助他们了解中国文化,会馆还特地把祈祷文字翻译成了西文。

“现在古巴的老华侨还多吗?”“非常少了,130多人而已,而且大部分是上了年纪的老人,年轻一代早就离开了。在古巴的华侨华人越来越少,而且识汉字华侨华人更少,大部分华裔都不会讲中文。”周老先生有些唏嘘。曾经占人口十分之一的华侨,如今才剩下百余号人,会馆创办的拥有80多年历史的唯一中文报纸《光华报》几年前也不得不停刊,维系华侨华人与祖国的文化交流纽带早就不在了。

古巴华人在当地的兴旺发展结束于1959年。卡斯特罗的革命成功后,古巴进行国有化,由于华人多经营小买卖,小商铺什么的,免不得受冲击,私有财产被没收,不允许进行私有经济,外汇管制也使得他们无法向家乡汇款,迫使大量华侨离开古巴,纷纷到美国和周边其他加勒比国家谋生。留下的华侨大多已年逾古稀,有的需要古巴政府救济,有的住进了政府养老院。

现在的老哈有一个新“中国城”,上世纪90年代经古巴政府批准而发展起来中餐馆区,这条300多米长的狭窄街道里有五六家中餐厅,我去了朋友推荐的“天坛饭店”,算比较正宗,老板是1995年从上海来的移民。哈瓦那的中国新移民大多在当地做餐饮和旅游业,和老华侨也没有什么交集。

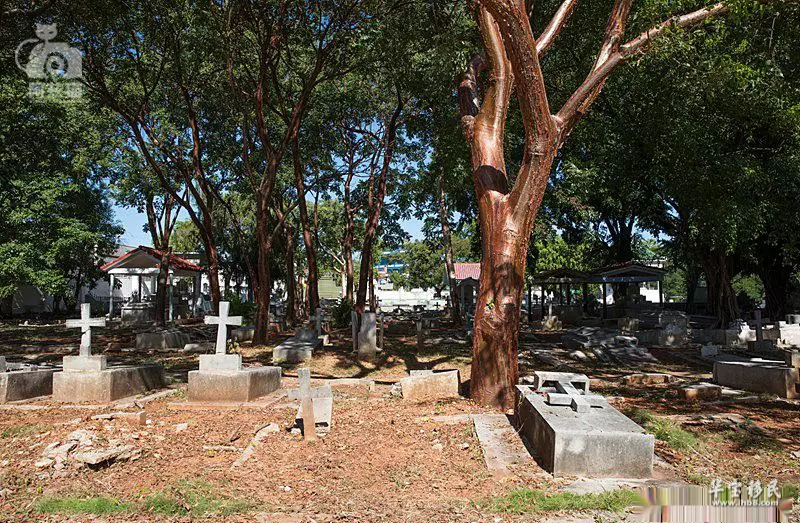

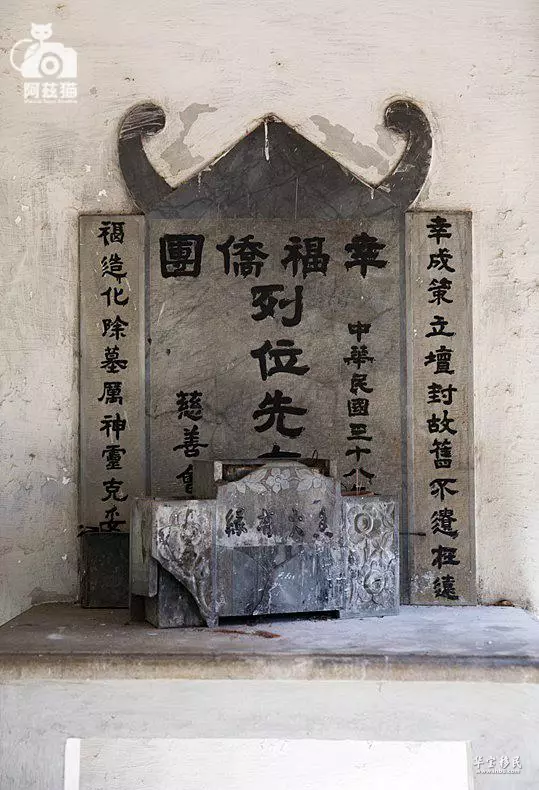

我找到有百年历史的华侨公墓“中华总义山”,这也是中华总会馆设立的,然而,陵园也被收归古巴国有,根本无人看管,加上老华侨离去,祖先的墓地也无法再照顾,整个陵园满目疮痍,破旧不堪,沧桑荒凉。因为古巴属于热带气候,夏季多雷雨,陵园的墓碑风吹日晒雨淋,不少都坍塌了,看得让人心酸。

走在墓地里,细看墓碑上的文字,眼眶不禁有些湿润,这些葬在异国他乡,皈依了天主教的同胞,或许还有曾经为这个国家甚至奉献出了生命的人,就这样静静地躺在这里,逐渐被遗忘。

中华总义山,这是见证华人在拉美开拓和创业历史的重要遗产,对于我这样一个西语专业出身的摄影师,了解这段历史的同时,拍摄下这些图片,也是希望能被这些老华侨的后人看到,不知道是否有机会重新修整陵园,但愿异乡游子的灵魂安息,来世不再飘零海外。

相关文章

-

华人在国外都做什么生意(海外华人学中文)

创业邦(id:ichuangyebang)原创图源丨uniuni官网三次创业后,鲁俊伟把自己的人生角色总结为赵云到刘备的转变,从一个帮公司快速增长的人,到成为一个独立的创业者。2019年,他在温哥华创办的uniuni,定位最后一公里派送,是他最成功的一个项目。狂奔三年,uniuni在加拿大做到头部、美国市场快速增长、每年交付超过2000万个包裹,承包了shein和temu在加拿大的包裹派送,重要客户还有亚马逊、沃尔玛、wish等。

2023-12-17 阅读 (16) -

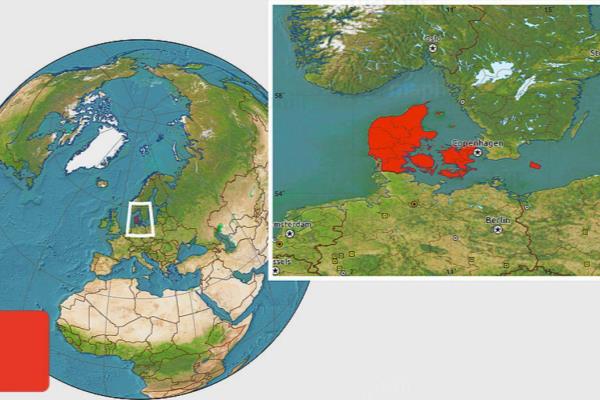

阿尔及利亚有多少华人(阿尔及利亚)

摩洛哥位于非洲西北端,东接阿尔及利亚,南部为撒哈拉沙漠,西濒浩瀚的大西洋,北隔直布罗陀海峡与西班牙相望,扼地中海入大西洋的门户。国土面积45.9万平方公里(不包括西撒哈拉26.6万平方公里)。海岸线1700多公里。摩洛哥是非洲西北部的一个沿海阿拉伯国家, 地形复杂,中部和北部为峻峭的阿特拉斯山脉,东部和南部是上高原和前撒哈拉高原,仅西北沿海一带为狭长低暖的平原。

2023-10-01 阅读 (37) -

华人在希腊的现状(华人如何在希腊乘风破浪)

这是我们讲述的第549位真人的故事我叫霍庆川@我们在希腊,1982年出生于河北衡水。我读的北京印刷学院,如果大学顺利毕业,可以找到很好的工作,去国有的印钞厂或者大型的印刷厂。也可以留在北京的一些事业单位,甚至可以解决户口问题。但是人生从来没有如果,只有结果。结果就是,我为了追求自己的理想,瞒着母亲,大三辍学做公益。

2023-10-10 阅读 (42) -

华人在美国现状怎么样(入籍美国的华人近600万)

入籍美国的华人,为何去的多回的少?近600万美籍华人,究竟是不想回国还是无法回国?移民美国已经开始变得不香了?之前移民美国最主要的一大储备群体,在美留学生,如今8成以上都在完成学业后选择回国。根据教育部在2020年发布的2019年出国留学人员情况统计显示:截止当时除去正在学习和研究的人员,已经完成学业并选择回国的人员比例已经达到86.28%,如今3年过去了,这一比例仍在持续增加,越来越多的留学生开始毫不犹豫的选择回流。

2023-11-25 阅读 (33) -

美国硅谷工作的华人很牛吗

从4月开始,华人工程师尹晟就惴惴不安,在疫情和裁员危机面前,他担心自己会被硅谷的这家公司拿来“开刀”。5月5日,公司在中午12点的全体会议上宣布了正式的裁员计划。会议结束后,尹晟一直守在电脑前,工作群里满屏是有关裁员的讨论。如果下午五点前还没有收到裁员通知,就意味着“安全”。到下午4点,尹晟在居家办公时接到了总监的电话。

2023-11-11 阅读 (23) -

澳大利亚华人生活状况(我在澳洲生活了快20年)

这是我们讲述的第509位真人的故事我叫宝妮@奥拉福与莎士比亚,40岁,上海人。工作2年后,我为提升学历决定到澳洲留学,靠勤工俭学完成了学业。毕业后,我已是大龄毕业生,回国没有任何竞争力,就暂时留下工作。期间,我认识了老公,一个憨态可掬、自带喜感的澳洲人。婚后,我们相互珍惜着彼此。现在,我来澳洲已快20年了,认识老公也快10年了,经历了人生起起伏伏,体验到了不同生活。

2023-10-19 阅读 (25) -

华人在加拿大生活是怎样的呢(加拿大比中国落后)

相关数据统计,加拿大人口总数为3446万人,华裔有176万人,占加拿大总人口比重5.1%,排在所有族裔第七位。加拿大不少城市都能看到华人扎堆住在一起,比如说温哥华有50万华裔,走在路上说不定就能遇到好几个华人。 美版知乎上有人提问:中国移民在加拿大的生活是怎样的?一个外国人回答让我感到震惊。他发帖说:

2023-11-03 阅读 (27) -

古巴100万华人去哪里了(现在却只剩下百十个老华侨)

行走中了解历史,也带来思考。古巴旅行的最后一站,一个让人心情沉重的话题:华人在古巴的辛酸史。古巴华人,一个急速消失的族群,再过几年,这段历史或许将随风而逝了。游览哈瓦那老城时路过calle dragones,“华人街”字样的崭新牌坊在破旧的建筑群间十分显眼,这里过去便是唐人街了,只是现在几乎没有什么华人居住在此地,牌坊还是1990年为了欢迎江泽民访古,中国政府特地捐建的。

2023-12-09 阅读 (29) -

租界发生的令华人感到屈辱的事例(是国人“不堪”行为)

资料显示,1885年,上海公共租界工部局的“游园规则”中有着这样的规定:1、脚踏车及犬不准入内;2、小孩之坐车应在旁边小路上推行;3、禁止采花捉鸟巢以及损害花草树木,凡小孩之父母及庸妇等理应格外小心以免此等情事;4、佣人不准入奏乐之处;5、除西人之庸仆外,华人一概不准入内;6、小孩无西人同伴则不准入内花园。

2023-10-26 阅读 (46) -

一个华人在美国的经历英语(现在有多少中国人生活在美国)

中国是世界上人口最多的国家,也是一个历史悠久、文化多元的国家。中国人民在世界各地都有着广泛的影响力和贡献。其中,美国是一个吸引了大量中国移民和留学生的国家。那么,现在有多少中国人生活在美国呢?根据最新的统计数据,我们可以发现一些令人惊讶的事实。美国是一个多元化的国家,拥有来自世界各地的不同种族和文化的人口。

2023-11-05 阅读 (28)

热门资讯

-

2023-08-20 阅读 (362)

2023-08-20 阅读 (362) -

2023-10-09 阅读 (230)

2023-10-09 阅读 (230) -

2023-09-23 阅读 (168)

2023-09-23 阅读 (168) -

2023-10-22 阅读 (156)

2023-10-22 阅读 (156) -

在意大利华人多的地方是哪(意大利最大华人社区为何实现零感染)

2023-10-15 阅读 (140)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (28)

2023-12-30 阅读 (28) -

2023-12-30 阅读 (18)

2023-12-30 阅读 (18) -

2023-12-29 阅读 (18)

2023-12-29 阅读 (18) -

2023-12-29 阅读 (17)

2023-12-29 阅读 (17) -

2023-12-28 阅读 (35)

2023-12-28 阅读 (35)