三峡移民真实现状(三峡大移民)

故乡是一座孤岛,成年后只能在他乡遥遥凝望。想念故乡的桃花树、想念村边潺潺的流水,可惜这些只能存在于回忆中。

1992年,随着一纸文书的下发,100多万人的命运就此改变。在这100多万人眼中,故乡就是那长江三峡蜿蜒碧绿的江水。

生产发展日趋完善,经济上升让人喜上眉梢的同时,环境保护也迫在眉睫。

在国际发展大会中,联合国向各国提出建议,要保护自然环境,退耕还林,这样才能充分利用自然潜力,造福子孙后代。

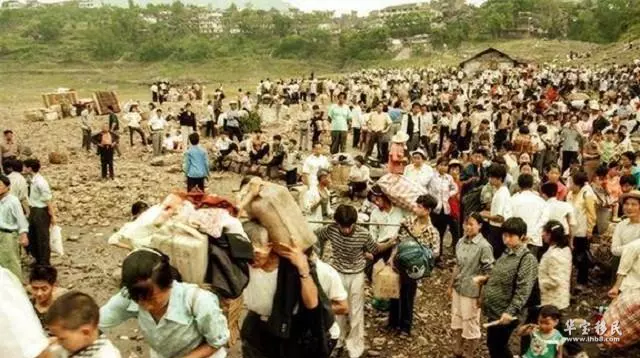

三峡附近田地

在这一建议的驱使下,中国提出了三峡移民政策。因为三峡水库附近居住人口过多、大量耕种农作物导致水土流失严重。

三峡库区附近已经无法居住,目前唯一能做的就是移民。移民最难的不是安置人口,而是斩断这些人祖祖辈辈生存的根。

刘敏华是百万移民中最普通不过的一个男人,他也为了中国能建成世界一流的水利工程,准备收拾好自己的家当去往未知的他乡。

村中其他人携家带口,将家具、衣服、财物运往他乡。有些人还会带上祖宅的瓦砾、庭院中的一抹黄土,以此留住回忆。

看着家中生活过的痕迹,想象着他们即将被江水淹没,刘敏华不知道能带走多少东西,他只想将整座屋子全部搬走。

坐在祖宅门口思考良久,一抹粉嫩的颜色跃入刘敏华眼中,那是家门口栽种的一颗桃树,每到春天都会绽放出绚丽的花朵。

无论搬到哪里,总想带走些带着人气的事物,刘敏华一拍大腿便小心翼翼地将桃花树挖了出来,装进了背后的竹篓里。

村中无人嘲笑他,白费辛苦带走些不值钱的东西。因为大家心里都明白,这颗桃树有着家的痕迹,映照着他们远离故土的心酸。

刘敏华将“故乡”背在了身上,仿佛每个脚印都能落地生根,连接着他再也见不到的故乡。

这次移民活动从1992年4月开始,一直持续到2018年宣告完毕。刘敏华正是从2012年,从三峡大坝附近的乡镇移民到新的家园。

短短27年,湖北、重庆共有11座县,130多万人民,从三峡附近搬离,迁至上海、广东等远方。

这场声势浩大的移民,创造了一个新的世界纪录,成为了移民数量最多的一次活动,100多万人以“三峡移民”为称被记录进了历史。

回望30年前,72岁老党员谭德训,第一次听到三峡工程开工时,心中满是期待,渴望能亲眼见证大坝的建成。

1992年,三峡坝区开始施工,十万工人浩浩荡荡从全国各地长途跋涉至此,用双手修筑中国有史以来最大的水利工程项目。

村县里的人朝夕相处,世世代代扎根此处,没有饥荒、天灾绝不会轻易离开生养自己的土地。

可是根据规划,三峡工程蓄水量会升至175米水位,这意味着有100多万居民的土地会被淹没,移民势在必行。

在施工火热开展的同时,谭德训收到了一个消息,那就是杨贵店村在施工范围内,此地的21户居民需要紧急搬迁。

要搬迁的消息谭德训不是没听过,只是未到通知下达的那一天,谭德训始终抱着一丝希望,可这希望最终还是破灭了。

搬迁的通知下发时,村中已近年末,家家户户正在为过年团圆做准备,全村居民没有一个愿意主动搬离的。

可眼见大坝施工迫在眉睫,移民干部只好一户一户去劝说,告诉他们三峡工程建成的重要性。

三峡工程不只是保护环境,也是保护人民。三峡附近水土流失严重,建国后洪水频发,每次都能摧毁百万人民的家园、耕地、财产。

只要建好了三峡水库,人民就不用担心洪水侵袭,不用在冰冷的水中浸泡数小时,只为等待救援的到来,抓住生的希望。

洪水

谭德训有着20多年的党龄,听党话跟党走是他的使命和责任。于是移民干部刚到他家,他就直言要用自己的行动,去劝说其他村民。

移民干部刚离开,谭德训就将全家人召集起来,准备带着一家老小收拾家当,搬到政府搭建的临时居住所。

妻儿动作上没有抗拒,心中却满是疑虑,因为根据村中的风俗,在腊月里绝对不能搬家。

谭德训将家人的疑虑一一打破,更是直言要将国家大事放前,个人小利放后,这才是一个共产党人应有的担当。

最终,全家16口人被谭德训说服,拆掉了居住几十年的老宅、砍掉了赖以维生的果林,从宽阔的大瓦房搬进了简易的帐篷内。

谭德训一家人

其他村民看到谭德训的举动,不搬离的决心开始松动,而后又在移民干部的劝说下,一户又一户跟着谭德训的步伐,开启了移民之路。

为了感激这位三峡移民搬迁“第一人”,政府为谭德训颁发了全国移民先进个人的勋章,副总理也亲自接见了谭德训。

一百多万移民中,并不是所有人都会为了国家利益而妥协,于是钉子户一词就出现在了大众视野里。

1995年,三峡政策已经实施了两三年,政府已经为长江三峡附近的居民,规划好了安置地,并给村里人做好了心理建设。

大家虽然不舍,但在移民干部的劝说下,同时也深知大坝建设的重要性,于是大多数都选择离开故土,移民到城市里。

但也有少数拒绝移民的,大部分是为了向国家索要更高的补偿金。

只有一个人与众不同,她就是张秉爱,一个为了一只从搬家车上挣脱的鸡,而成为钉子户的农村妇女。

张秉爱就像一颗钉子,紧紧扎根在自己生长的土地上,无论移民干部如何劝说,她都不为所动,足足坚持了8年之久。

张秉爱是一个地地道道的农民,从小就在山区里长大。成年后她和一个家中同样贫穷的男人互生爱慕,马上就到了谈婚论嫁的地步。

做父母的都想让女儿嫁个好人家,一方面能拿到不低的彩礼补贴儿子,一方面能让女儿未来不用过于辛苦。

于是张秉爱的爸妈出手剪断了女儿的红线,执意将她许配给了山下的一个残疾人。

残疾人的家里说不上富足,但是和住在山上的张秉爱一家相比,还是绰绰有余。

山上生活条件差,光是下山就需要好几个小时,更别提到城内打工了。

山下的村民去城内就比较方便了,不做农活的时候,他们就会去城内做点小生意,生活条件远好于山上的村民。

而且上个世纪人们的思想还比较封建,讲究父母之命媒妁之言。于是张秉爱在绝食抗议失败后,就嫁给了山下的残疾丈夫。

张秉爱和丈夫

嫁给一个残疾人,未来的生活肯定会十分艰辛。张秉爱已经做好十足的准备,打算和婆婆一家共同种田养活自己的丈夫。

可婆家不只有一个儿子,张秉爱的婆婆也不在乎这个残疾儿子。因此张秉爱嫁过去后,婆婆顺势将儿子这个累赘,甩给了张秉爱。

从此张秉爱成了一家的顶梁柱,日出而作、日落而息,独自一人种田、种树,负担起家庭的各种开销。

别人家都是夫妻共同种田,还有婆家帮忙,张秉爱只靠自己总归是有些吃力,难免会想抛弃丈夫离开这个伤心地。

长江三峡附近的田地

可能是张秉爱的父母心怀愧疚,毕竟他们曾为了高额的彩礼,把女儿“卖”给了一个残疾人,于是会偶尔下山帮张秉爱种田。

在父母的扶持下,张秉爱最终在苦难的生活中挺了过来,和丈夫生下了一儿一女。

1995年移民号召颁布后,张秉爱的村子举办了一场告别仪式。

121户居民全都聚集到祖宗祠堂里,和故土进行最后的别离。

虽然山里的日子很苦,城里的居住条件更优越,但没有多少人真的想离开自己世代居住的土壤,于是他们都在告别仪式上哭成了泪人。

三峡移民

张秉爱更加不想离开桂花村,一是内心对外部世界的恐惧,二是不想搬到远离娘家的地方。

每到夜晚来临,张秉爱想到同村人搬离后空荡的院落,念及女儿儿子的未来,她总会彻夜难眠,怀疑自己的决定到底对吗。

再说大坝建成后水位上移,这个现实张秉爱无论如何也改变不了,于是她的内心开始动摇,打算在搬迁同意书上签字。

正在张秉爱摇摆不定时,一件事永久地改变了她的命运。

张秉爱正在帮同村人搬家,一只鸡突然从鸡笼中挣脱出来,扑棱着翅膀跑进了张秉爱的家里。

这件再普通不过的事,却触及到张秉爱心中最柔软的地方。她不想打破现有的生活,搬到陌生的环境,远离自己的娘家。

于是张秉爱破釜沉舟,成为了远近闻名的钉子户,誓死不搬家,哪怕是水位线上升,她也会一点点垫高屋子。

随着水位线一点点上升,屋子再怎么垫高也无法居住了,于是张秉爱就把家搬到了山上。

山上生活比山下更差,张秉爱搬家后生活愈发贫困,但她依旧不愿意从长江三峡附近搬离。

张秉爱不愿意搬家,只因一直有个执念,那就是自己只会种田、种树,搬到城里后什么都不会做,没有办法赚钱养家。

实际上,村民从桂花村搬离后,全都住进了通水通电的大房子里。屋子前面是宽敞的柏油马路,屋子后面则是一大片果园。

而张秉爱生活的房子,因为位置偏远,经常停水停电,生活环境特别恶劣。

移民后的村民都能靠种脐橙养活自己,成为了远近为名的脐橙之乡。没多久他们就通上了网,盖起了二层洋楼,过上了富足的生活。

而张秉爱因搬移到山上,导致自家的脐橙树也随之搬移,因脐橙树要适应新的土地,他们家两年多没有收入来源。

看到移民出去的村民过得这么好,其他钉子户纷纷从长江三峡附近搬离,到最后只剩下张秉爱一家还在苦苦坚持。

张秉爱

因为村民都已搬离,学校也随之被移到了乡外。张秉爱的孩子只能每天走上几公里的路程,徒步到其他地方上学。

虽然张秉爱因死守故土而生活落魄,移民干部也多次来劝说她,可她就是不愿意从桂花村搬出去,因为她怕丢人。

从1995年到2003年,张秉爱“钉子户”的名声已经远近闻名。所有人都在嘲笑她,她唯一能做的就是固执己见。

她不搬离桂花村,没准还能落下一个“热爱故土”的好名声,要是现在改变主意,这8年的坚持就真的成了一场笑话。

别人的吐沫星子,哪有实实在在的幸福重要,但好面子的张秉爱就是不愿意承认自己的决定是错误的。

可惜人算不如天算,2003年长江的水位线上到到了135米,如果张秉爱再不搬家,房子就会被淹没在茫茫江水里 。

张秉爱只能带着全家人,搬到了一个偏僻的村坡上,这个村坡还是村里批下来的宅基地,而房子只能张秉爱自己来搭建。

家中资产捉襟见肘,张秉爱没钱盖新房子,只能在菜地旁边盖了一个简陋的窝棚。

移民干部来张秉爱家里劝说她时,发现一家人生活环境极其简陋,一到雨天便会成为“水帘洞”,于是就给了她一些赔偿款。

张秉爱用政府的赔偿款,在公路旁买了几间窝棚,有了一个暂时居住的地方。

张秉爱住的窝棚

搬家后,儿子每天都要早早起床,光是上学就要花好几个小时。再加上家里总是停水停电,根本无法给儿子提供好的学习环境。

不出意外,张秉爱的儿子即使拼命学习,还是在2007年的高考中落榜了。

张秉爱心中满是愧疚,虽然孩子们从来没因张秉爱的决定,而抱怨过她,但她不免把儿子的落榜归咎到自己身上。

因为家中贫穷,张秉爱的儿子没有选择重考,而是在国家的帮助下特招到新疆入伍。

张秉爱的儿子退伍后,用在部队里攒下的钱给家里盖了新房子,如今张秉爱还住在那个房子里。

在时代的大洪流中,三峡移民都被历史推着往前走,他们中有舍小家为大家的人,也有固执己见留守家乡的人。

无论是哪种决定,这些人最终都有了一个好的归宿。只是不知道午夜梦回时,他们是否都会梦到长江下,那片绿草茵茵的故乡呢?

相关文章

-

三峡移民去哪了(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民

2023-12-04 阅读 (81) -

移民墨西哥的华人现状(这才是真实的墨西哥华人)

世界有我看,世界由我闯,有这样的一种说法:“有海水的地方就有中国人,有中国人的地方就有china town。”墨西哥大展拳脚的华人而在辽阔的墨西哥这块大陆上,有着这样被印上“华人”的城市,一代代的华人民在此地安居乐业,繁衍生息。位于墨西哥西北部的下加利福尼亚州墨西卡利市,华人缔造的不仅是一两条街,而是整个城市的雏形。

2023-09-27 阅读 (37) -

英国移民的真实现状(移居英国的8万港人)

为了干扰“港区国安法”,英国政府规定,从2021年起,拿着bno护照的香港人,可以申请特别签证移居英国,居住满5年后,就可以申请永久居留。当时这个政策一出,立刻吸引了一大批迷恋英国殖民统治的港人,迫不及待申领英国bno护照。这些人想得是非常美好的,既能够享受香港的福利,同时还能够成为英国公民。然而近日香港特区政府的召开的一场会议,给了他们狠狠一巴掌。

2023-11-05 阅读 (22) -

三峡移民移到哪了(他们移向了哪里,如何重新扎根)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-11 阅读 (64) -

三峡移民到山东哪个市(铭记百万移民的故事)

重庆三峡移民纪念馆外观 本文图片均由重庆三峡移民纪念馆提供东汉灰陶庖厨俑“三峡外迁移民第一人”徐继波捐赠的外迁船票以身殉职的巫山移民干部冯春阳生前用品以身殉职的巫山移民干部冯春阳生前用品正是三峡库区最美的时节,高峡出平湖,碧绿长江滚滚而来。江水之畔,矗立着一座巨石般的建筑,这就是重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)。

2023-12-15 阅读 (21) -

中国人在美国找工作的现状怎么样

说起美国留学生毕业后的求职规划,大体上也就只有2个方向——留美工作或回国求职。而国内很多家长对于留美就业,都有滤镜,觉得当地薪资高,人文艺术类专业可能留美不好找工作,但商科和计算机专业的留学生可能好就业。在大多数家长眼里,留学生在美求职遇冷,一定是留学生自身问题,可事实真的是这样吗?留学生在美国求职真的如大众眼中那般容易吗?

2023-11-18 阅读 (22) -

三峡移民哪些地方(永兴县为三峡移民创造幸福新生活)

永兴县移民新区。红网时刻新闻通讯员 许清文 郴州报道平坦宽敞的硬化道路延伸到家门口,干净整洁的秀美屋场坐落于移民村,绿意盎然的蔬果园遍布在庭前院后,晶莹纯朴的笑语声荡漾在美丽的现代乡村……金秋时节,走进永兴三峡移民安置点,一幅“山清、水秀、户净、路畅、村美、业旺”的现代美丽乡村画卷徐徐展开。水通路畅、瓜果飘香、庭新院净、村美业旺、和谐安定的背后,是永兴县委县政府的真切关怀与不懈努力,是永兴县移民工作者的一路坚守、一路护航、一路前行。

2023-10-29 阅读 (36) -

三峡移民安徽哪个村最好找工作

庆祝中国共产党成立100周年融媒体系列报道《我和我的党支部》 今天,为您带来由湖南电台携手重庆市万州区广播电视台等全国100家电台采制的《五溪村党支部:带领三峡移民“搬得出、稳得住、能致富”》人间最美四月天。在重庆市万州区新田镇五溪村,满目果树繁茂,阵阵花果飘香,一江碧水,两岸青山,一副生机盎然的山水画卷展现在前来采摘的游客面前。

2023-09-28 阅读 (43) -

三峡移民到广东有多少人(摄影师记录百万三峡移民)

重庆三峡移民纪念馆外观本文图片均由重庆三峡移民纪念馆提供东汉灰陶庖厨俑“三峡外迁移民第一人”徐继波捐赠的外迁船票以身殉职的巫山移民干部冯春阳生前用品正是三峡库区最美的时节,高峡出平湖,碧绿长江滚滚而来。江水之畔,矗立着一座巨石般的建筑,这就是重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)。20多年前,举世瞩目的三峡水利枢纽工程动工。

2023-12-21 阅读 (26) -

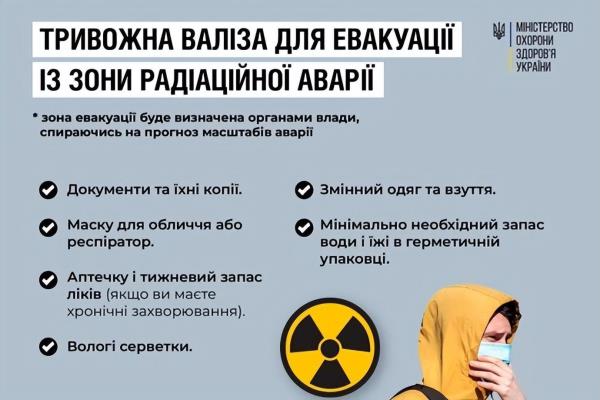

乌克兰驻华大使馆现状

乌克兰发起反攻之后,俄乌局势再次升级,随之而来的是一系列意外事件,卡霍夫卡大坝爆炸、瓦格纳叛乱等事接连发生,导致局势紧张异常。尤其是瓦格纳叛乱之后,随着普里戈任进入白俄罗斯,乌克兰和波兰都开始向白俄罗斯边境增兵。与此同时,俄罗斯的核武器进入白俄罗斯,使得波兰要求加入北约核共享计划,希望在其境内部署核武器。

2023-12-07 阅读 (17)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

凤姐2020在美国生活现状(38岁定居美国、宣称永不回国的凤姐)

2023-12-22 阅读 (17) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)