三峡移民为什么去外省(以宜昌为省会的三峡省为何“胎死腹中”)

增减省级行政区在中国历史上屡见不鲜,中国现有的34个省级行政区之中,除了1997年设立的直辖市重庆、1988年设立的海南省外,其他省区的总体架构和数量,在清朝前期便已基本固定了下来。

▲现在中国的省份名字和区划,大体在清朝就已经固定了下来

民国中后期及新中国初期,是又一个省区频繁增设或撤销的历史时期,涉及西康、察哈尔、绥远、平原、松江、辽东、辽西、宁夏等9个新省区。

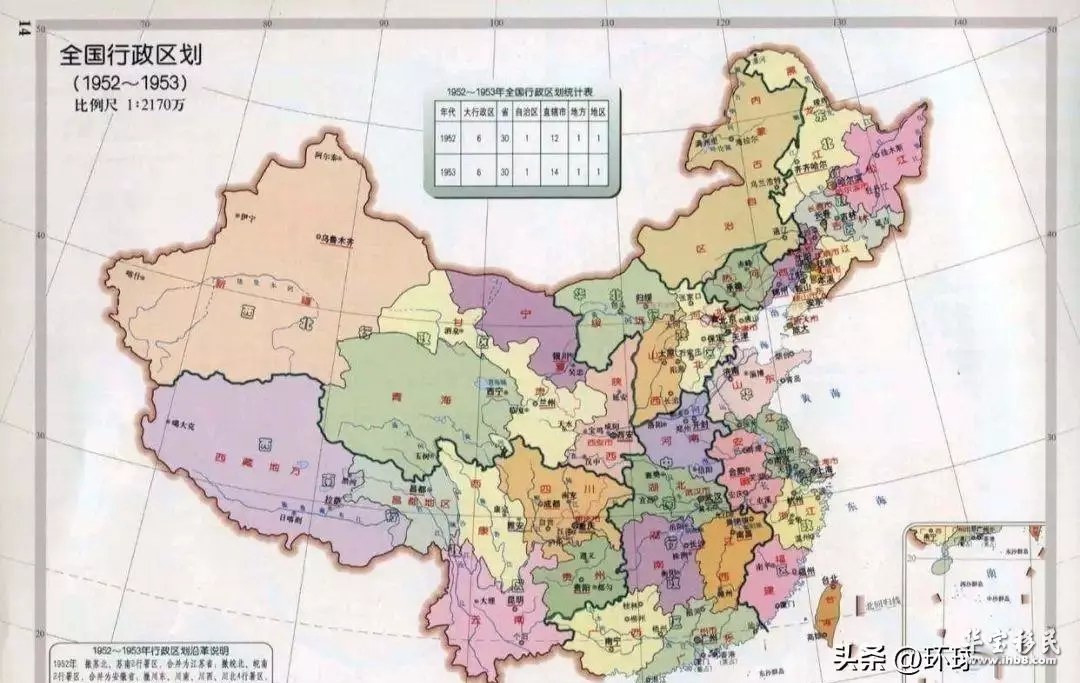

▲1952年-1953年的中国行政区划

到1955年,这些新省区已经被全部撤销,只有宁夏在1957年成立了宁夏回族自治区,其他8个省区再也没有恢复,大致恢复了清朝的省级行政区格局。

除此之外,还曾有过一个新省区即“三峡省”的设想,省会设在宜昌市。但筹建工作从1985年开始到1986年就终止了,总共进行了一年多时间。

▲从四川和湖北分离出来的三峡省

实际上,“三峡省”距离真正建省已经为期不远,宜昌距离成为“省会城市”仅一步之遥。但三峡省筹备计划后的10年内,又设立了重庆直辖市,功能与定位与当初的三峡省有相似之处。

那么,为何三峡省最终会胎死腹中,并让位给了重庆直辖市呢?

▲重庆脱离四川

一、三峡的两面

自古以来,设立新省区的主要是出于巩固国防或管理需要,唯独“三峡省”是个罕见的例外。

三峡省,顾名思义与长江三峡有直接关联,1985年中国打算上马三峡工程,“三峡省”就是特地为三峡工程而设的。

▲三峡省因三峡工程而生

长江由西向东穿越巫山山脉,形成瞿塘峡,巫峡、西陵峡,合称为长江三峡。西起重庆市的白帝城,东至湖北宜昌市的南津关,全长193公里。

瞿塘峡和巫峡位于今重庆市境内,西陵峡位于湖北省境内。

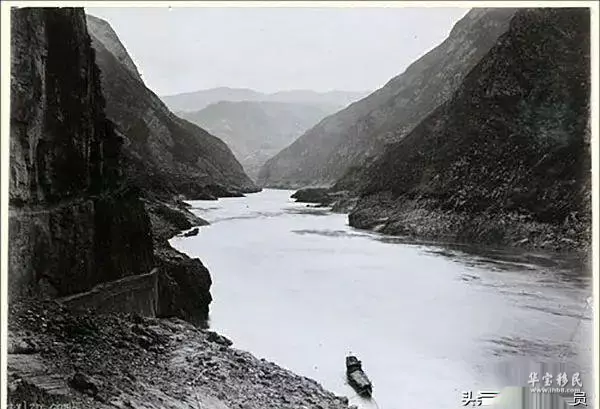

▲长江三峡仿佛长江的一个瓶颈

长江三峡两岸多是数百米高的悬崖峭壁,一向以雄伟险峻、水流湍急而著称于世。

▲长江三峡让上游和中下游的交流出现阻碍

可这也给水上交通带来不小的负面影响,严重阻碍了四川盆地和长江中下游地区之间的交流,使其形成了一个几乎独立的文明板块。

▲长江三峡的卫星图

公元前11世纪以前的西周初期,古蜀国统治着几乎整个四川盆地,国都在沱江畔的成都附近。

公元前7-5世纪的春秋战国时期,原本占据汉江上游的巴国,逐步迁入四川盆地东部。

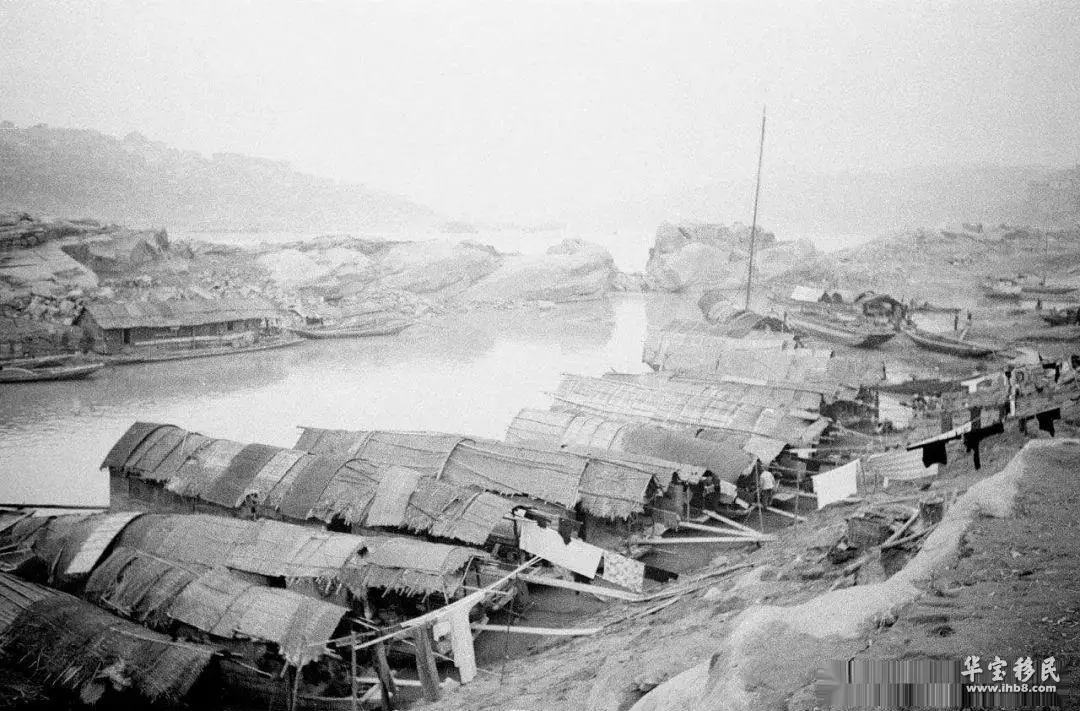

▲以前处于枯水期的三峡看不出长江的浩荡

这样一来,四川盆地被分割成两个板块,西面的蜀国占据着成都平原,东面的巴国则分布在长江两岸的山地,包括险峻的长江三峡。

蜀国与巴国争斗了数百年,不断交流融合最终形成“巴蜀文化”。

▲春秋时期的巴国和蜀国

公元前316年,秦国一举攻灭蜀、巴两国,终于将四川盆地彻底融入了中原文明。秦国在蜀、巴两国故地分别设立蜀郡和巴郡,郡治为成都和江州。

江州由秦国新建,位于长江和嘉陵江交汇处,即重庆的前身。

▲“巴”和“蜀”

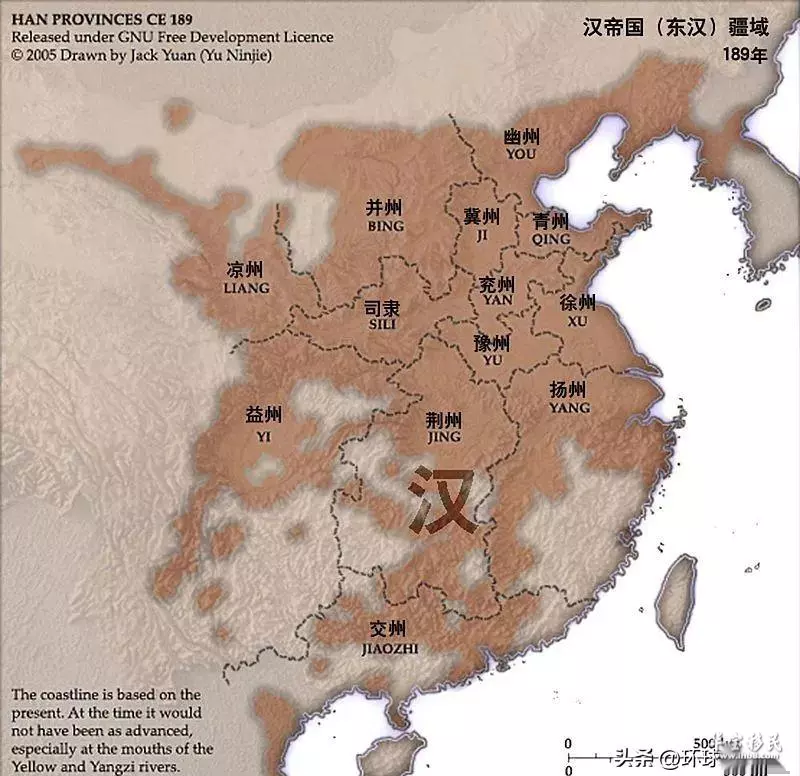

公元前106年,汉武帝设立益州刺史,总管蜀巴两郡,四川盆地再次成为统一的行政区。

益州刺史的治所是成都,与蜀郡合二为一,成都成为四川盆地的政治、经济中心。

▲东汉地图

“巴”从此低了一头,渐渐被人淡忘,“蜀”则变成了整个四川的代名词。除了在宋元两代和民国初期,重庆曾短暂成为四川的政治中心外,一直屈居成都之下,作为川东重镇扼守着沿长江入川的水路。

▲依山傍水是重庆最主要的特色

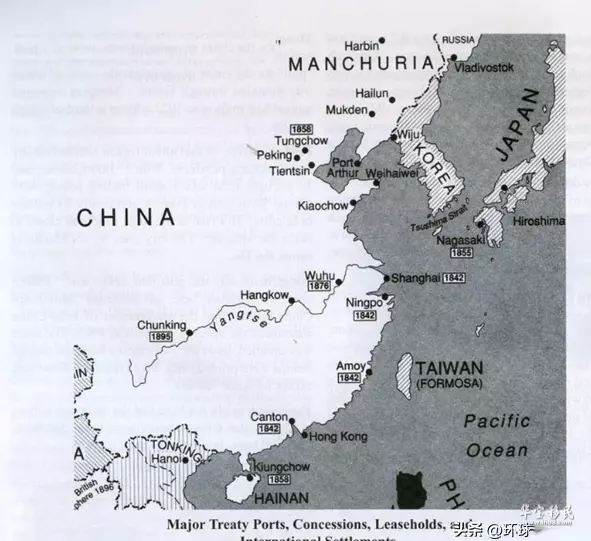

鸦片战争后,西方势力溯长江而上,上海1843年开埠、武汉1861年开埠,由于三峡的阻隔,重庆要到1890年才开埠,相对晚一些,却比位于四川腹地的成都有了新优势。

▲19世纪中国各地开放的通商口岸

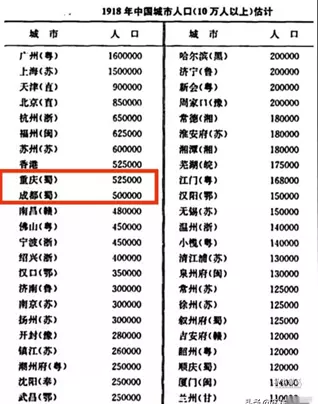

清末民初,重庆的人口规模已经超过成都。1916年-1935年之间,四川省政府、四川省长行署、四川督军公署等机构多次在重庆设立,而不是在成都。在民国期间,四川省的实际政治中心转移到了重庆。

▲1918年各城市人口数据,重庆略胜成都

抗战时期,重庆的国防作用被提升到一个前所未有的高度。1939年,重庆被国民政府升格为直辖市,并成为领导中国抗战的陪都。之所以选择重庆,而不是更繁华的成都,很大程度上就是因为长江三峡这个天险。

定都重庆,更适合建立以三峡为核心的防御体系,能够封死日军沿长江入川之路,保证中国能有一个稳定的抗战大后方。

1939至1945年间,陪都重庆为抗战胜利做出了极其巨大的贡献。此后重庆一直是中央直辖市,1954年才转隶四川省。

▲民国十二大直辖市

二、世纪大工程

新中国成立以后,长江三峡的国防作用消失,对经济发展的负面影响愈发明显,尤其对航运有很大制约作用。

长江三峡水流湍急,重庆到武汉只能通行3000吨船舶,枯水期更是下降到1000吨,而武汉往下游能通行5000吨以上船舶。

1950年初,国务院长江水利委员会在武汉成立,开始全面规划长江综合治理和利用。1953年,毛泽东提出兴建三峡大坝,希望能从源头上解决问题。

▲长江水利委员会最早由国务院直辖,可见国家的重视程度

经长江水利委员会初步研究,三峡大坝的蓄水高度拟定为191.5米,此高度以下的沿岸区域不再新建重要工厂和工程。加上长江干流疏浚工程,可以使万吨轮从上海直抵重庆,对长江中下游地区的经济发展都有莫大好处。

对于工业化刚刚起步的新中国来说,三峡大坝的技术难度远远超过当时的实际水平,三峡大坝一直停留在调研论证阶段,1961年曾经有过开工的计划,但限于国力和技术不足等原因,还是没能展开。

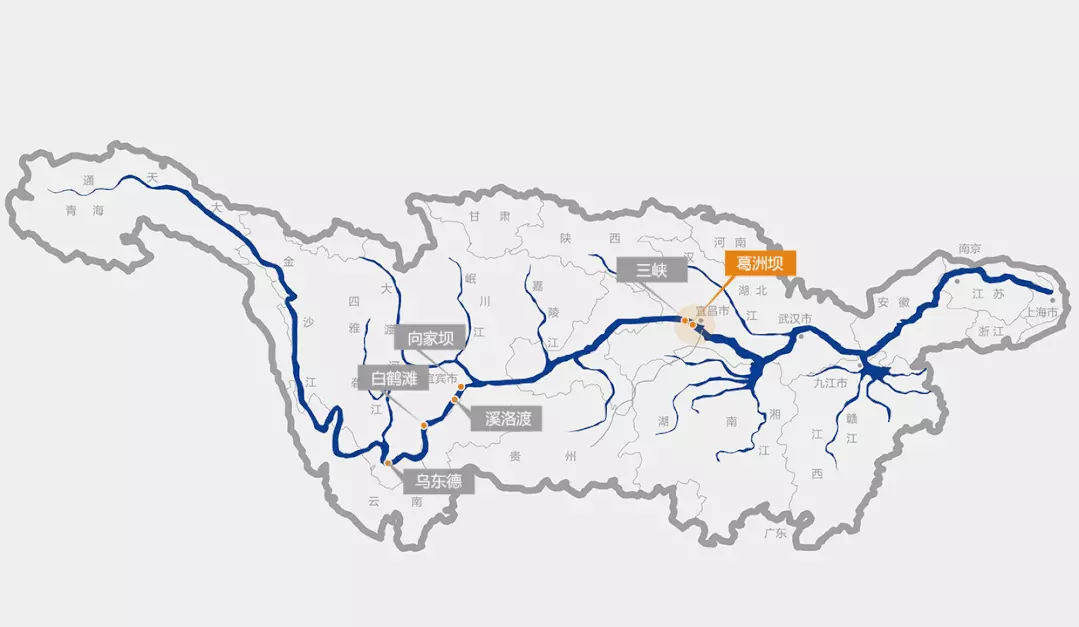

▲葛洲坝虽然距离三峡不远,但工程难度大幅度降低

三峡大坝虽然暂时被搁置,但对长江丰富水资源的利用并没有停止。1971年5月,长江干流上的第一座水利枢纽——葛洲坝水电站开工。葛洲坝位于三峡出口南津关下游2.3公里处,最大坝高47米。

▲葛洲坝的位置

葛洲坝主要用途是发电,也有一定的防洪和改善航运作用,但对重庆-武汉段航运能力的提升颇为有限。葛洲坝还有一个十分重要的意义:为建造三峡大坝积累了经验。

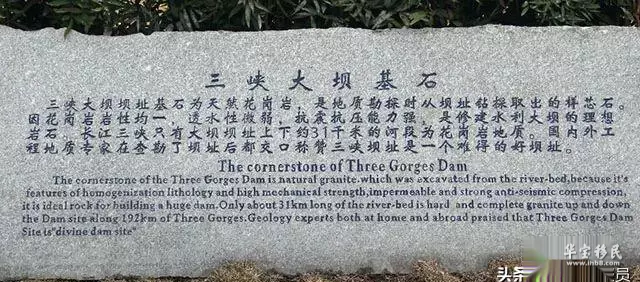

▲三峡大坝对基石的要求极高,合适地段极少

改革开放以后,中国的综合国力迅速上升,又经过葛洲坝等一系列水利工程的锻炼,而经济腾飞对长江各项资源的开发越来越迫切。总之,三峡大坝动工的条件日益成熟。

1984年4月,国务院编制《三峡水利枢纽可行性研究报告》,标志着三峡工程终于被提上了日程,并进入具体方案研讨阶段。从1953年筹建论证,再考虑到10-15年工程实施期,三峡大坝将成为伴随新中国成长的世纪大工程。

▲经过多年戡探才确定三斗坪坝址

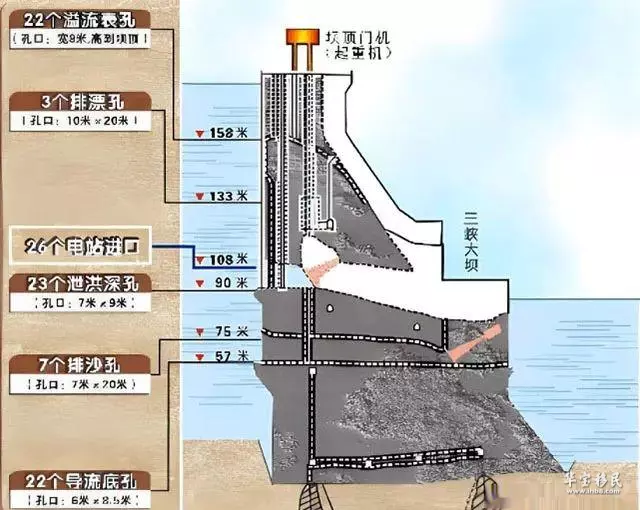

三峡大坝的坝址定于宜昌市中心三斗坪镇,初步确定的蓄水位高度是150米,低于1953年提出的191.5米,因而被称为低坝方案,目的是为了降低技术上的风险。

三、为工程建省

除了技术问题,三峡大坝还牵涉到一个至关重要的问题就是移民。大坝截流后长江水位上升,会淹没两岸大片土地,即使按照150米低坝方案,也将产生70万移民。据当初的估算,移民安置费可能会占到工程总投资的一半左右。

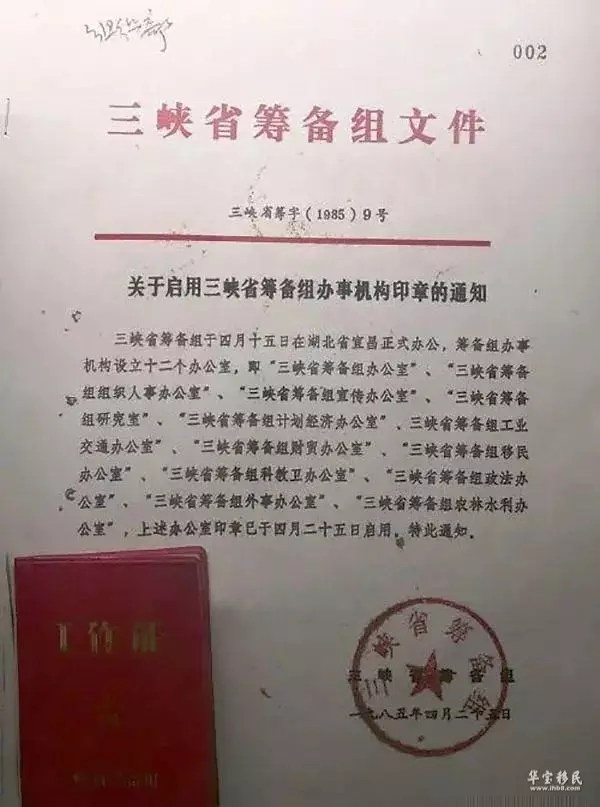

由于三峡工程跨越四川、湖北两省,最好由一个省级行政单位统筹安排。1984年7月,中央决定设立三峡特区(省级),1985年2月8日,“三峡省筹备组”正式宣告成立。

▲三峡省筹建组最多时有500多名工作人员

为了一个工程而新建一个省级行政区,这在整个中国历史上都是绝无仅有的,可见国家对三峡工程的高度重视,开创了设立省级行政区的一个特例。

三峡省完全是为了解决三峡工程移民,凡是涉及移民的县市都划归三峡省,包括三个地级市(地区):湖北的宜昌,和四川的涪陵、万县,共计30个县,大约193万人口、8.5万平方公里。宜昌是该省最大城市,因而被定为省会。

▲三峡省在全国的位置,省会是宜昌

作为省级行政区,三峡省各方面都很弱,面积不算最小,比宁夏(6.6万平方公里)还要大一点,但经济十分落后,原本就是两省最为落后的地区,所属30个县大多分布在山地,自然条件恶劣,大约80%是贫困县,很多地方连温饱问题都还没有完全解决。

更主要的是人口太少,总数1700万,仅相当于其他省的二三分之一,而其中移民数量达到70万以上,超过三峡省人口的4%。

▲百万三峡移民催生了三峡省

省会设于宜昌,主要是考虑到宜昌是三峡省规模最大、人口最多的城市。然而比起其他省会城市,宜昌的各项指标显然落后得多,当时人口不足50万,而且对原川东各县市的辐射作用较弱,很难带动全省的经济发展。

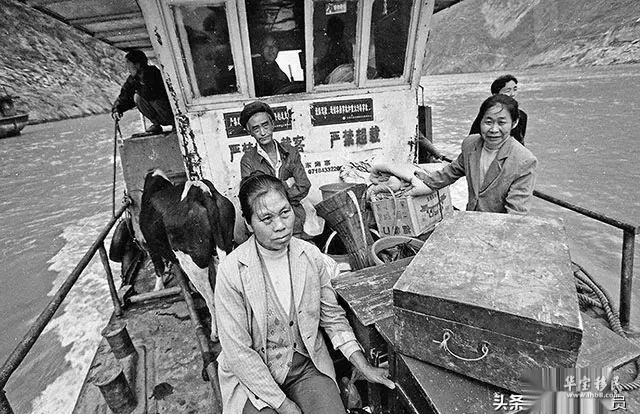

移民安置不是简单的搬家,光有住房是不够的,城镇居民需要重新安排工作,农民需要重新分配承包地。更别提中国人有重土难迁的情结,需要当地政府做大量的工作。这些都注定三峡移民本身就是一个极其艰巨的工程。

▲三峡移民历经十年才完成

考虑到移民的生活习惯,以及交通等条件,移民基本上被安置在相邻乡镇或县市。对于原来就人多地少、较为贫困的三峡各县而言,移民安置工作的难度非同小可。

由于这些因素,使三峡省从筹建开始便遭到质疑,很多人认为其不具备成为省份的条件。原计划三峡省筹建一年多后即可正式建省,没想到事情发生了变化。

四、世纪大讨论

长江是中华民族的母亲河之一,三峡大坝又是长江干流上的超大型水利枢纽,对中华民族有着特殊意义,从而引起了社会各界,乃至国内外的广泛关注。

三峡工程从一开始筹建,各路专家学者纷纷提出建议,从各个方面讨论三峡工程的利弊,支持和反对两种意见势均力敌,在社会上都有一定的影响力。

▲三峡大坝原定80年代中期,实际延迟到1992年以后

关于三峡大坝的蓄水高度也争执不下,150米低坝和200米高坝两个方案都有各自的支持者。再加上环保、考古、工程难度等方面因素,使三峡大坝的方案论证演变为一场世纪大讨论。

相比之下,150米低坝方案的风险较低、投资较少,受到了更多人青睐,但遭到重庆的强烈反对。重庆方面的理由是,150米低坝方案违背了使重庆通航万吨轮的初衷。

▲按照175米方案重庆才勉强挤进三峡库区

事实上,150米低坝方案对重庆的影响很小,重庆江面的水位没有提升,也没有产生移民,所以筹建中的三峡省没有将重庆规划在内,三峡省本身就是以150米低坝方案为依据的。

重庆当时只是四川省的一个地级市,但出于历史、经济等方面的原因,对长江三峡所在的川东地区有着较大影响力,中央不得不考虑重庆方面的意见,更何况这个意见颇为合理。

▲长江水运对于山城重庆的意义十分巨大

重庆方面希望能采用高坝方案,使三峡库区扩大到重庆,实现通航万吨轮的目标。可高坝方案将产生更多的移民,总数将超百万,技术难度也进一步提高,超出了当时我国所能承受的范围。

此外,湖北省对设立三峡省也有不小意见,净损失宜昌等几县市,收益甚少,只有四川省受益最多,甩掉的川东原本就是贫困地区,却享受到了改善航运的大部分好处。

▲对于湖北来说,设立三峡省几乎是净损失

在各种因素的合力下,中央认为需要对三峡工程进行更全面、更稳妥的考虑,暂时不能上马,移民工作自然也被延后。这样一来,为解决三峡移民问题而存在的三峡省,一下子失去了意义。

1986年5月,中央印发《关于将三峡省筹建组改建为三峡地区经济开发办公室的通知》,意味着还在筹建中的三峡省被撤销了。1985年2月至1986年5月,三峡省从筹建到撤销,总共经历了一年零三个月。

五、重庆市上位

三峡省筹建工作的终止,并没有影响到对三峡工程的讨论,只能表明中央在这个问题上的慎重,不给外界造成三峡工程已经内定上马的印象,三峡工程本身才是决定因素。

有关三峡工程的大讨论一直延续到1992年,这一年的4月3日,七届全国人大第五次会议通过《关于兴建长江三峡工程的决议》,三峡工程正式启动。最终确定的蓄水高度是175米,水库容量221.5亿立方米,水电站总装机容量1820万千瓦。

▲最终确定的175米方案兼顾了各方面的需求

虽然仍低于原先的200米高坝方案,但重庆江面水位得到提升,再通过多项技术的综合利用,万吨轮已经能直达重庆,实现了最初的航运目标,满足了重庆方面的需求。

1992年10月,第一户三峡移民告别家乡起程,标志着三峡工程的百万大移民开始了。1993年国务院颁布《长江三峡工程建设移民条例》,对移民工作进行了规范,并且把开发性移民放在了首位。

▲俯瞰气势恢宏的三峡大坝

接替三峡省的三峡地区经济开发办公室(省级),从名称上看就是移民和经济开发并重,不仅要完成工程移民,更要带动当地经济,使移民摆脱贫困走上小康之路。

三峡移民中的大部分属于川东,而四川省政经中心是远离川东的成都,管理三峡移民有点力不从心。考虑到重庆在川东的历史地位,以及三峡工程的必要性,中央决定提高重庆的行政级别,负责三峡移民问题。

▲三峡大坝建成后,重庆能够通行1万吨以上的巨轮

四川省原有总面积达到56.8万平方公里,人口1亿多,在内陆省份中属于超大型,成都又对川东地区有点鞭长莫及,现在分出一个重庆直辖市,使四川省的管理难度大为下降,因此没有太大异议。

重庆是三峡工程最大的受益者之一,工程完工后,万吨轮可以从上海直达重庆,创造的经济效益和社会效益不可限量。重庆又是川东最繁华、最有政治影响力的城市,由其来解决移民问题最合适不过。

▲原定划入三峡省的涪陵和万县都已是重庆的一个区

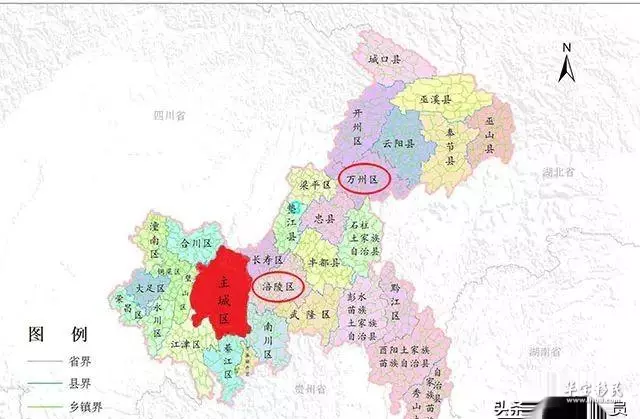

1997年6月,重庆正式被列为直辖市,这是1954年转隶四川省后,重庆又一次成为直辖市。下辖原重庆市、万县市、涪陵市和黔江地区,当时的总人口是3002万,面积8.2万平方公里。

▲重庆直辖市组成部分

万县市和涪陵市原本属于筹建中的三峡省,现在划归重庆,等于由重庆继承了三峡省的四川那部分。而三峡省的宜昌等湖北部分没有划给重庆,保持了原状。

▲不少三峡移民迁入安徽等外省

到2002年,在重庆、湖北及三峡地区经济开发办公室的统筹安排下,三峡移民全部完成,十年来总共完成移民113万人,创下世界水利工程移民数量的新纪录。国家为此投入330亿元,占三峡工程910亿总投资的三分之一多。

更可贵的是,移民地区借助三峡工程这股东风,乘上了经济发展的快车道,移民们也很好融入了新环境,生活水平比以前大有提高,基本摆脱了贫困。

▲专为三峡移民兴建的新家

原定属于三峡省的涪陵市和万县市,本来属于贫困地区,如今已经变成重庆市的两个区(涪陵区和万州区),2022年人均gdp分别为13.5万和7.2万元,而2022年全国人均gdp为8.57万元,可见涪陵区已经处于中上水平。

重庆市更是借三峡工程而成为直辖市,经济发展也现了经济腾飞,2022年gdp达29129亿元,仅次于上海、北京、深圳,位列全国第四。

▲升为直辖市后的重庆焕发出蓬勃生机

宜昌虽然错过了成为省会的机会,但也受益良多,湖北与四川、重庆交流的大幅度增长,带动了宜昌的经济发展,如今其已成为湖北省的副中心城市,人口388万,2022年gdp为5500亿元,人均gdp14.1万元,位居中部六省的城市之首。

▲中部城市的人均gdp前十名,宜昌第一

三峡省虽然最终没有落到实处,但通过设立三峡地区经济开发办公室,以及重庆升级为直辖市,已经实现了设立三峡省的初衷,圆满地完成了三峡工程百万大移民。

相关文章

-

三峡移民是哪些地方迁移出去的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-03 阅读 (34) -

三峡移民去了哪些地方(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民

2023-09-25 阅读 (65) -

三峡移民后来怎么样了(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-30 阅读 (27) -

三峡移民在安徽纪录片(摄影师记录百万三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1993年,全世界最大的移民工程---三峡移民轰轰烈烈开始了。为了支援三峡建设,长江两岸共有20多个县、277个乡镇、1680个村、将近130万库区人民,挥泪作别故土,叩别祖先,像漫天的尘埃,从此落尽了全国各地。他叫刘敏华,湖北秭归县郭家坝镇人。身为三峡移民的他,正要将自己的家搬往另一处,不久后他的祖屋即将沉入水底。

2023-09-16 阅读 (52) -

三峡移民为什么要外迁(库区外迁移民)

三峡库区农村外迁移民车队2000年8月13日,是个令人难忘的日子。这一天,重庆三峡库区首批7000多外迁移民,在各级政府精心组织下告别祖祖辈辈休养生息的故土,走向新生活。这一天,重庆三峡库区数县的农村兄弟,扶老携幼,在送别的亲友簇拥下,一步三回头,乘上汽车,坐着轮船,奔赴陌生的天地……别了,我的乡亲

2023-11-27 阅读 (23) -

三峡移民有多大面积(永兴县为三峡移民创造幸福新生活)

永兴县移民新区。红网时刻新闻通讯员 许清文 郴州报道平坦宽敞的硬化道路延伸到家门口,干净整洁的秀美屋场坐落于移民村,绿意盎然的蔬果园遍布在庭前院后,晶莹纯朴的笑语声荡漾在美丽的现代乡村……金秋时节,走进永兴三峡移民安置点,一幅“山清、水秀、户净、路畅、村美、业旺”的现代美丽乡村画卷徐徐展开。水通路畅、瓜果飘香、庭新院净、村美业旺、和谐安定的背后,是永兴县委县政府的真切关怀与不懈努力,是永兴县移民工作者的一路坚守、一路护航、一路前行。

2023-12-14 阅读 (36) -

三峡移民现在的生活(三峡移民,新家园,新生活了吗)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-14 阅读 (33) -

三峡移民去哪了(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民

2023-12-04 阅读 (81) -

关于三峡移民的书籍有什么作用(共续三峡移民情)

为加深人民对“三峡移民精神”的了解,更好地宣传三峡移民精神,让三峡移民精神深入到群众中去,坚定文化自信,提升文化认同感,重庆人文科技学院“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团于2023年7月18日于万州三峡移民纪念馆进行社会实践。图为实践团观看三峡移民纪念馆相关书籍 王世馨 供图“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团进入三峡移民纪念馆后,通过相关书籍以及文献资料了解到了三峡移民全过程;从最初制定三峡计划、移民方针,到移民试点、依法移民,再到移民搬迁、安置规划,以及后续工作安排、库区产业发展……无不

2023-10-19 阅读 (29) -

三峡移民到广东有多少人(广东接纳了多少三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1993年,全世界最大的移民工程---三峡移民轰轰烈烈开始了。为了支援三峡建设,长江两岸共有20多个县、277个乡镇、1680个村、将近130万库区人民,挥泪作别故土,叩别祖先,像漫天的尘埃,从此落尽了全国各地。他叫刘敏华,湖北秭归县郭家坝镇人。身为三峡移民的他,正要将自己的家搬往另一处,不久后他的祖屋即将沉入水底。

2023-10-23 阅读 (89)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)