三峡移民去哪了(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。

2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。

2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民。

2004年我省确定由济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海8市承担新增三峡库区重庆开县移民的安置任务。其中济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、济宁各400人,泰安和威海各300人。3000人为协议人数,受人口的自然增减因素影响,统计到8月1日,我省将要安置人数为3046人。

我省的新增移民入迁工作于8月5日正式开始。

当天,401名和397名移民已分别抵达了他们在济宁市和济南市的新家。

8月6日,409名移民和315名移民将分别抵达青岛市和威海市。

8月16日,410名移民和401名移民将分别抵达烟台市和潍坊市。

8月25日,将分别有417位移民和296名移民抵达淄博市和泰安市。

至此三峡库区移民山东已经接受完毕。

山东省对三峡工程外迁移民资金决算情况进行了民审计,山东省三峡移民基本实现“迁得出,稳得住,逐步能致富”。基本没有回流。

最主要原因还是山东对移民的政策措施得当。

第一,山东省8市的32个县(市、区)、97个乡镇(办事处)、187个村被确定为新增移民安置点。8市经济较为发达,农业生产水平较高,农民人均纯收入均高于全省平均水平。耕园地分配方面,调整稳产高产的耕园地11013.44亩,满足移民耕作需求,达到人均1.09亩,高于山东省农民平均水平。

第二,这些市交通便利,电力、通讯、医疗、教育、商业、社会保障等综合条件较好。在移民建房方面,建设移民统建房2446套26.48万平方米,人均26.23平方米。

第三,审计结果表明,山东省较好地完成了三峡移民安置任务,在管好用好中央移民资金的同时,截至2011年6月底,山东省积极筹措地方配套资金达13761.3万元,人均移民补助1.36万元。

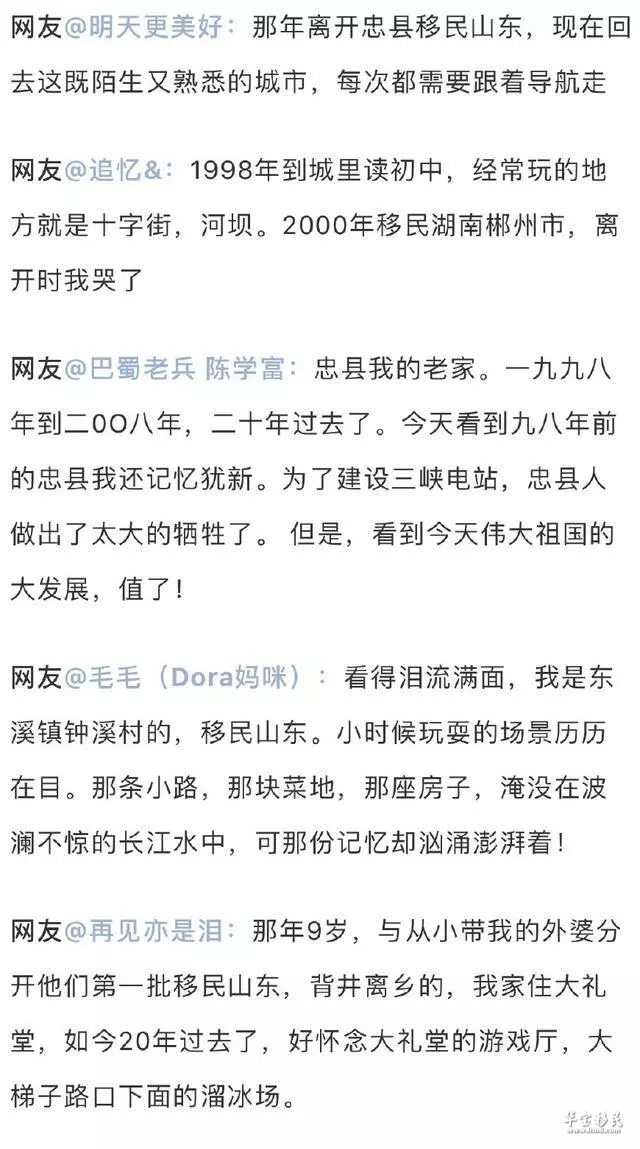

回溯历史,从第一批移民到现在已经过去了20年。在库区移民定居后,刚开始也存在水土不服,生活习惯不适应等问题,当地政府也给予了心理辅导。随着时间的推移,移民们已经渐渐习惯并适应了这里的生活。

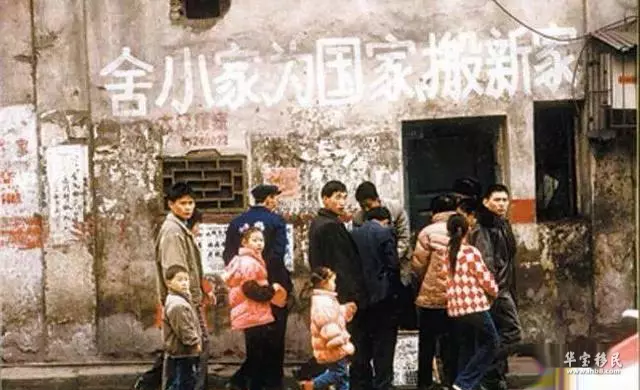

有些人还在回忆自己年少时离开的家乡。多少给人一种少小离家的感觉。

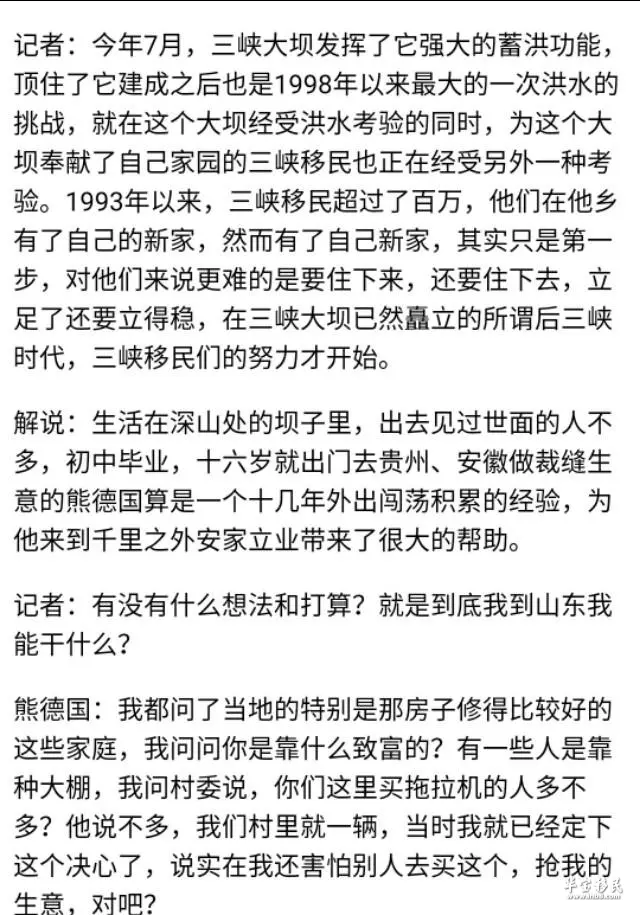

2018年央视做了一个采访,采访一个方面从三峡搬迁到山东的一个村民熊德国,每一个移民都有一个活生生的故事。

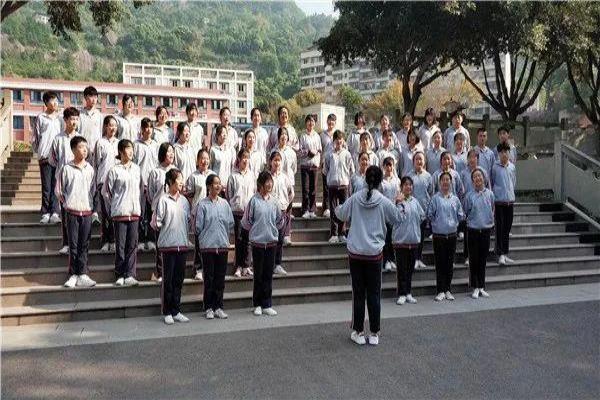

当年正直壮年的他们有的已经已经当起了爷爷,曾经年轻的孩子们做了不同的工作,有了自己的生活,并成了地地道道的当地人。

这场声势浩大的百万移民搬迁,国家给予了大量的人力财力物力的支持,移民们背井离乡不远千里来到了远方,也谱写了一曲舍小家顾大家的温暖人心的篇章。

相关文章

-

三峡移民有多大面积(永兴县为三峡移民创造幸福新生活)

永兴县移民新区。红网时刻新闻通讯员 许清文 郴州报道平坦宽敞的硬化道路延伸到家门口,干净整洁的秀美屋场坐落于移民村,绿意盎然的蔬果园遍布在庭前院后,晶莹纯朴的笑语声荡漾在美丽的现代乡村……金秋时节,走进永兴三峡移民安置点,一幅“山清、水秀、户净、路畅、村美、业旺”的现代美丽乡村画卷徐徐展开。水通路畅、瓜果飘香、庭新院净、村美业旺、和谐安定的背后,是永兴县委县政府的真切关怀与不懈努力,是永兴县移民工作者的一路坚守、一路护航、一路前行。

2023-12-14 阅读 (35) -

三峡移民移到哪了(他们移向了哪里,如何重新扎根)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-11 阅读 (64) -

三峡移民户口怎么安排(三峡移民户口怎么安排)

今年是新中国成立70周年在一代代人接续奋斗的征程上我们已走过千山万水解放日报、上观新闻同步推出“历史上的今天”栏目钩沉那些已然过去的“今天”启迪新时代的奋斗者今天“仍需跋山涉水”在新征程上再创荣光2000年8月17日首批三峡移民抵崇明:到家了!2000年8月17日,由重庆市云阳县启程来沪的首批150户、639位三峡库区移民,乘坐长江“江渝9号”轮安抵上海崇明,并于中午全部到达新居安顿落户。

2023-10-19 阅读 (30) -

三峡移民去哪了(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民

2023-12-04 阅读 (81) -

三峡移民安徽哪个村最好找工作

庆祝中国共产党成立100周年融媒体系列报道《我和我的党支部》 今天,为您带来由湖南电台携手重庆市万州区广播电视台等全国100家电台采制的《五溪村党支部:带领三峡移民“搬得出、稳得住、能致富”》人间最美四月天。在重庆市万州区新田镇五溪村,满目果树繁茂,阵阵花果飘香,一江碧水,两岸青山,一副生机盎然的山水画卷展现在前来采摘的游客面前。

2023-09-28 阅读 (43) -

三峡移民是怎么安置的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-23 阅读 (27) -

三峡移民上海分布(三峡移民到上海崇明最幸运)

三峡移民是指因三峡工程建设所致而需要搬迁的居民。这是一项极其艰巨的工程,需要数以万计的人搬离旧居,重新安置到新的家园。其中一部分居民被安置到了上海崇明岛。对于这些三峡移民来说,能够被安置到上海崇明是一种幸运。崇明岛处于上海市区以外,是一个干净、宜居的地方,而且有很好的自然环境和资源。政府为了保障移民的生活,还提供了丰富的帮助和扶持政策。

2023-12-11 阅读 (49) -

三峡移民是政策移民吗(移民补助咋发放)

人民网武汉2月26日电 (王郭骥)近日,有网友通过人民网“领导留言板”向湖北省枣阳市委书记留言,反映父亲的移民补助发放问题。2月22日,枣阳市刘升镇人民政府回复,600元移民款已经于2022年1月25日足额到账。据了解,摆某智系枣阳市刘升镇刘升村三组居民、水库移民,按照大中型水库、三峡库区的农村移民每人每年600元的标准进行补助。

2023-12-21 阅读 (26) -

三峡移民为啥不全部移到重庆

当时的三峡省已经确定宜昌为三峡省省会)1997年的四川省重庆市直辖之前,三峡省因为建设著名的三峡大坝而提上了议事日程。从上世纪八十年代开始,因为要解决库区移民以及整个三峡地区统筹环境保护与经济发展等政治经济职能权属的需要,国家相关职能部门计划组建“三峡省”,“三峡省”的省会设置在宜昌。当时确定的三峡省范围包括:四川的涪陵、万县两个地区,湖北的宜昌市、宜昌地区和巴东县。

2023-11-08 阅读 (26) -

三峡移民真实惨状(三峡移民,揭开背后的辛酸真相)

故乡是一座孤岛,成年后只能在他乡遥遥凝望。想念故乡的桃花树、想念村边潺潺的流水,可惜这些只能存在于回忆中。1992年,随着一纸文书的下发,100多万人的命运就此改变。在这100多万人眼中,故乡就是那长江三峡蜿蜒碧绿的江水。生产发展日趋完善,经济上升让人喜上眉梢的同时,环境保护也迫在眉睫。在国际发展大会中,联合国向各国提出建议,要保护自然环境,退耕还林,这样才能充分利用自然潜力,造福子孙后代。

2023-10-12 阅读 (34)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)