为什么要三峡移民(想不到三峡移民竟是这样)

□中国水利报社采访组

2023年6月15日,湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县,长江北岸。

汽车沿着盘山公路快速行驶,车窗外飘洒着雨滴,长江静谧流淌,大型货轮不时驶过,漫山遍野绿油油的果树,和岸边依山而建的县城,构成了一幅壮美的山水画卷。

30年,弹指一挥间,人是物非,沧海桑田。

1992年12月,记者踏雪寻访东瀼口镇雷家坪村。当时三峡工程尚未决策上马,长江巴东段水流湍急、险滩林立。进入雷家坪,需要乘船、坐车,再徒步攀爬,鞋子沾满了泥巴。如今,柏油马路直接修到了村民家门口,从县城到雷家坪,只需半小时车程。

行车至山脚下,一排三层楼房映入眼帘。“这是三峡后续项目长江干流库岸综合整治工程的安置点,李斯国一家现在也搬到这样的房子里了!”巴东县水利局副局长赵文星说。

李斯国,正是30年前记者寻访的主人公。当时正值三峡开发性移民试点时期,他作为巴东第一批三峡农村移民之一,带着一家人搬到了淹没区水位线以上生活,经营起14亩柑橘园。

“你还记得我呀!”

记者刚一下车,李斯国就热情地迎了上来。当年年富力强的他,如今已是78岁高龄,虽然满头白发,但精气神不减当年,走起路来依然硬朗。

“两年前我就搬到这里了,这房子每层都有120平方米,买的话得100多万(元)!”李斯国笑得合不拢嘴。

白墙黛瓦的三层小楼依山而建,长江美景在这里尽收眼底。院子被主人打扫得纤尘不染,精心打理过的盆栽绿植生机勃勃,盛放的三角梅娇艳欲滴。

屋子里,老伴曾维青早就准备好了自家种的橙子和桃子,招待远道而来的老朋友。记者拿出1993年1月15日出版的《中国水利报》(复印件),一字一句地读了《踏雪寻访雷家坪》一文,李斯国夫妇认真地听着,不住地点头……

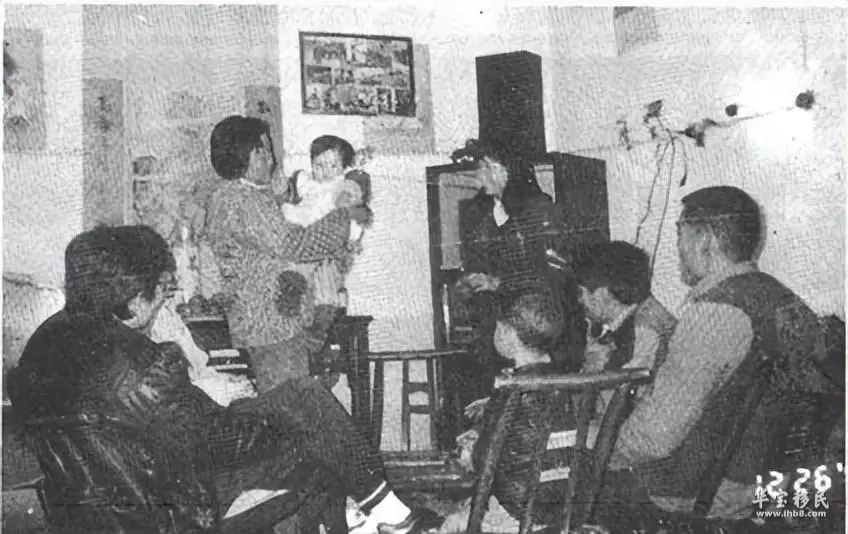

“还有图片?”李斯国戴上老花镜,和老伴一起仔细端详起照片。

“这个抱在怀里的是我孙女,现在都已经结婚有孩子了!”曾维青哈哈地笑起来,眼睛眯成了两条缝。

1985年,跑船赚了钱的李斯国,打算在海拔117米高程的山脚下修新房。移民局的干部得知后给他做思想工作,告诉他三峡工程迟早要建,在山下建房子不如在山上建。李斯国响应号召,告别祖祖辈辈生活的土地,带头搬迁,将房子建在了海拔220米高程的山上。

“当年您带头第一户搬迁,为三峡工程建设作出了贡献!”

“不值一提。”李斯国笑着说,“看到水面慢慢涨起来,我们心里很高兴啊,见证了一个时代。”

当年的房子是一栋两层楼房,就在新家后面的山坡上。李斯国一家7口有5间宽敞的卧室,厨房有20多平方米,家里还装了自来水。这样的生活条件放在当时,即便在沿海发达地区,也不多见。李斯国一家在这里一住就是36年,3个孩子陆续结婚生子,孙子孙女长大成人,老屋见证了一家人的幸福时光。

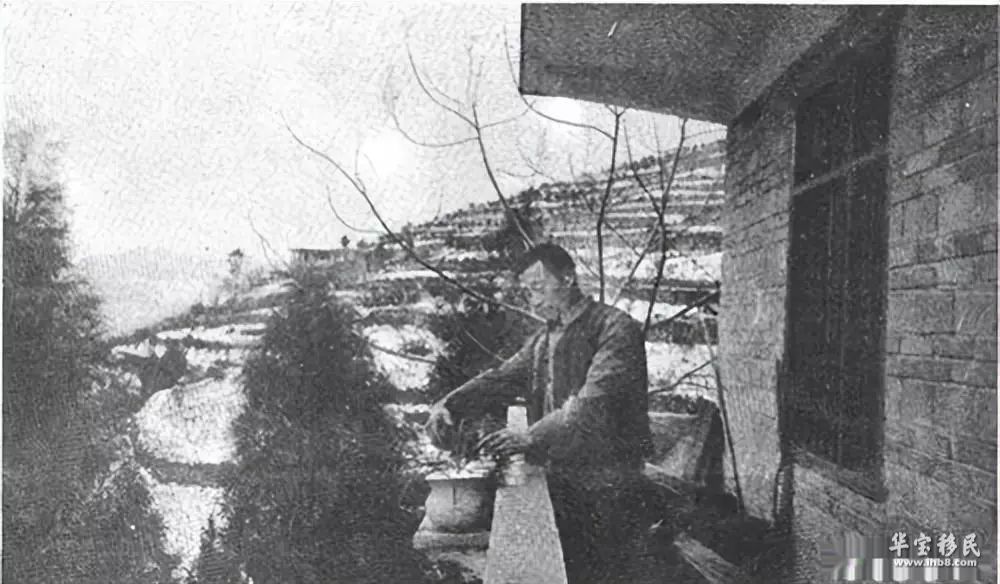

李斯国带着记者来到老房子旧址,房子已经拆除,只有一个空旷的平台,上面架设了一些公共设备。平台的左右和上面的柑橘树比当年茂盛了很多,挂满了圆嘟嘟的果子。旁边原来的水窖已经被淘汰,取而代之的是灌溉水管。平台的下面是方格护坡,一直延伸到远处的房屋。

“2018年以来,巴东持续推进三峡后续项目长江干流库岸综合治理,投入20.99亿元,开展道路港口建设、滨水库岸护坡、生态环境修护等工作。”赵文星说。2021年,李斯国再次响应号召,搬到了李家湾小区安置点,老屋周边进行了护岸整治,以防止水土流失和滑坡。

“新房子跟老房子比怎么样?”

“天壤之别!最早住的是土胚房,后来搬到砖瓦房,现在住到了小楼房!日子一年更比一年好!”

“现在条件大变样,家门口又有公路,又有江面,房子采光也好,晚上可以沿着江边的步道散步,舒服得很!”

说起现在的生活,老两口打开了话匣子,脸上洋溢着掩饰不住的笑意。

“越搬越好!”李斯国感慨,如果没有库岸整治项目,做梦也想不到能住上这么好的房子。现在,他们老两口和大儿子一家住在三层小楼里,燃气灶、热水器、液晶电视等现代电器一应俱全,四五年前家里还买了小轿车。

卧室里摆放的一张结婚照格外显眼——老两口穿着婚纱、西服,笑意盈盈。“这是前两年在镇上拍的。结婚的时候没拍过,补了一张!”曾维青腼腆地笑着说。现在,老两口最大的心愿就是身体健康,再多看几年社会的新发展。

过上好日子的不止李斯国一家。东瀼口镇副镇长王东介绍,得益于三峡后续项目资金扶持,雷家坪现在通了公路,发展起了柑橘、小水果等特色产业,人均年收入达到了2.5万元,家家户户都住上了小楼房。“社区里的小广场正在建设当中,建好后大家又多了一个休闲娱乐的好去处。”

据悉,截至2023年6月,巴东县已获批三峡后续专项资金35.43亿元,实施了涵盖交通建设、产业帮扶、生态改善、地质灾害防治等方面的项目169个。“库区的经济、社会、生态、文化得到极大发展,移民群众享受到了实实在在的好处。”巴东县水利局局长谭勇说。

“日子一年更比一年好!”这是在雷家坪采访过程中,听到最多的一句话。30年斗转星移,三峡工程从蓝图成为现实,发挥出巨大的综合效益。巴东县移民群众也在三峡后续工作项目资金支持下,日子越过越红火、越过越幸福,当年“搬得出、稳得住、能致富”的美好愿景早已成为现实。

记者离开雷家坪时,雨依然不紧不慢地下着,落到地上不见了痕迹。

(采访组成员:李先明 石珊珊 王晓)

来源 | 中国水利报

审核 | 陈锐

监制 | 樊弋滋

责编 | 王子月

相关文章

-

三峡移民后来怎么样了(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-30 阅读 (27) -

三峡移民纪录片有哪些

五月初的涪陵,时阴时雨时艳阳,天气就象一个正值青春期的少年,时不时的要耍耍小性子。凌晨4点多,睦和村还在大江的臂弯中沉睡,我和导演一行人等便匆匆告别周公,披着满天星斗上路了。睦和村的日出是导演张道伟想要捕捉的镜头。伟哥是个有思想有情怀的导演,一米八三的身材高魁伟岸,我曾戏言他的体积有175的库容,这也是三峡大坝蓄水时的最高水位线。

2023-12-03 阅读 (20) -

三峡移民怎么样了(移民后的生活是否得到改善)

引言采访三峡外迁上海的移民中,刘叔是我遇到的一位态度非常“强硬”的人,采访过程中,刘叔甚至直接喊出,我就是上海人,我死都要死在上海。而关于他的故事,也让我非常感动,今天就跟大家分享一下他的故事吧。今天我来到上海嘉定区的娄塘镇,据说这里在2004年的时候,接收了很多来自三峡库区的移民。2004年 9月1日,重庆云阳县的刘建军(故事里我们称刘叔)背着龙凤胎儿女抵达上海。

2023-12-14 阅读 (14) -

三峡移民是哪些地方迁移出去的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-03 阅读 (34) -

三峡移民为什么要分散到全国各地(三峡移民)

2001年5月12日晚上,三峡库区云阳外迁移民在老屋吃最后一顿团圆饭2001年5月13日,重庆三峡库区云阳县首批外迁移民启动2001年5月14日,重庆三峡库区云阳县故陵镇2014名移民乘船经过建设中的三峡大坝工地。2001年5月15日,三峡库区云阳县外迁江苏南通移民蒋永蕾于轮船上产下女婴,取名杨渝苏。

2023-10-18 阅读 (58) -

关于三峡移民的书籍有什么作用(共续三峡移民情)

为加深人民对“三峡移民精神”的了解,更好地宣传三峡移民精神,让三峡移民精神深入到群众中去,坚定文化自信,提升文化认同感,重庆人文科技学院“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团于2023年7月18日于万州三峡移民纪念馆进行社会实践。图为实践团观看三峡移民纪念馆相关书籍 王世馨 供图“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团进入三峡移民纪念馆后,通过相关书籍以及文献资料了解到了三峡移民全过程;从最初制定三峡计划、移民方针,到移民试点、依法移民,再到移民搬迁、安置规划,以及后续工作安排、库区产业发展……无不

2023-10-19 阅读 (29) -

三峡移民搬到上海什么地方(20年前三峡移民到上海)

引言采访三峡外迁上海的移民中,刘叔是我遇到的一位态度非常“强硬”的人,采访过程中,刘叔甚至直接喊出,我就是上海人,我死都要死在上海。而关于他的故事,也让我非常感动,今天就跟大家分享一下他的故事吧。今天我来到上海嘉定区的娄塘镇,据说这里在2004年的时候,接收了很多来自三峡库区的移民。2004年 9月1日,重庆云阳县的刘建军(故事里我们称刘叔)背着龙凤胎儿女抵达上海。

2023-11-08 阅读 (31) -

三峡移民多少人口最新更新(三峡移民工程多伟大)

**三峡移民工程多伟大?140万人移民新城,淹没水下的古镇复制重建**自古以来,人类与自然的关系一直是一个充满挑战与探索的命题。在现代工业化和城市化的进程中,人类不得不在发展与保护之间寻求平衡,以实现社会的可持续发展。中国的三峡移民工程就是一个经典的例证,它既展示了人类技术的巅峰,又凸显了对历史文化的尊重和责任。

2023-09-28 阅读 (31) -

三峡移民最多是哪个县(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-09-18 阅读 (37) -

三峡移民四川多少人(8000多万的四川人都来自哪里)

孙大侃 丨作者导读:为什么说四川人是独一无二的?即便上网搜索“四川人”,也没有多少人能说明白。一些学者将四川人与北方人和南方人作了一番比较后,干脆下了一个定义:不南不北四川人。还有说四川人是亦正亦邪构成的特殊材料,四川人的“邪”,可能是只有四川人才能领会的词,中性偏褒,并不是“邪恶”,而是含有不按常规出牌等含义。

2023-12-10 阅读 (51)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)