三峡移民过得好吗(当年的三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1992年,三峡移民工程正式启幕。131万移民远离故土,在新地重建家园。从移民工作初始,国家有关部委、各对口省市纷纷向库区人民伸出援助之手,为三峡库区的城乡建设“保驾护航”。

20多年转瞬即逝,三峡移民工程对口支援之花早已结出累累硕果。原国务院三峡工程建设委员会办公室统计数据显示,截至2017年底,三峡库区对口支援引入资金总额1088亿元,无偿援助资金18亿元,共组织培训各类人才3.1万人次。在对口支援帮扶下,库区城乡面貌一新,人民安居乐业。

4月中旬,记者来到三峡库区安置移民最多的城市——重庆市万州区蹲点采访。万州移民的数量占到了三峡移民总数的1/5,完善城乡社会公共服务,是移民搬迁后参与经济建设的重要保障,也成为对口支援工作的重要一环。如今,对口支援力量正助力万州加快建设和谐美丽新库区,促进社会公共服务水平不断提升。

鱼渔兼授,创造优质教育环境

“今天,我们来开展一场有关经典阅读的主题班会,大家分组来进行一场关于文学常识的pk,大家说好不好?”“好!”前不久,在万州南京中学的教室内,一堂名为“撷英吐华经典阅读主题班会”的教学示范课正在进行。这堂课不是由该校教师授课,而是由对口支援的南京外国语学校教师赵思达现场执教。课程由多媒体配合进行,师生互动积极,课堂气氛很是活跃。

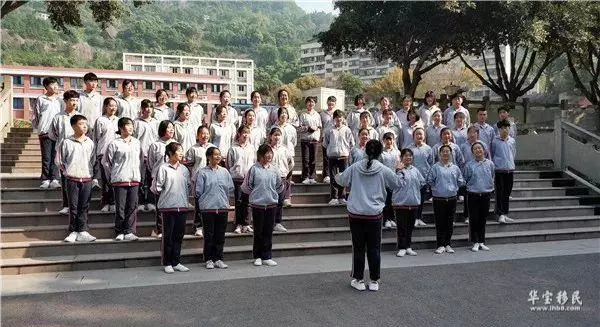

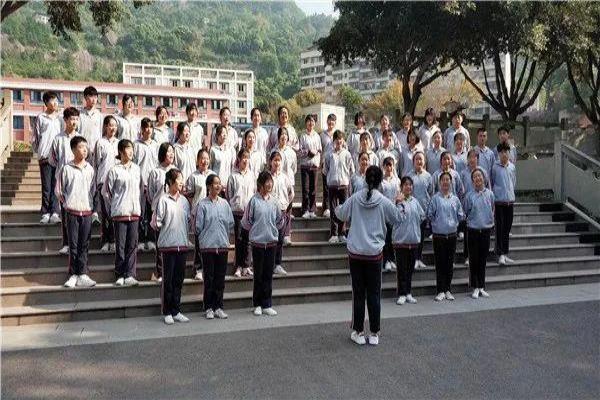

重庆市万州南京中学学生为前来对口支援指导授课的南京外国语学校教师团队表演简短的欢迎节目。

万州南京中学原名万州龙宝中学,三峡工程进行整体搬迁后,一直致力于为移民子女就学创造便利条件,目前在校的2000多名学生中80%以上都是移民子女。近年来,该校获得了江苏省南京市等各方的支援和帮扶,校园设施环境逐步优化,教学质量稳步提升,专科以上升学率达99%,较之前提高20%以上。

在万州南京中学,由南京外国语学校教师教师授课的主题班会正在进行。

万州南京中学校长赵万平介绍,南京市已累计捐赠400多万元用于学校宿舍改造和综合办公楼整修等基础设施建设工作。同时,学校定期邀请南京市的专家学者来万州授课,并且选派校长、教师、督学和教研员赴江苏跟岗培训、学习和交流。双方还通过互联网平台等方式共享教学资源,持续改善万州南京中学的教育理念和教学质量。

“目前,万州共有17所学校与对口支援省市的学校形成‘结对帮扶’。通过对口支援的渠道,我们正在实行‘引进来’与‘送出去’并行的发展模式,每年输送300-400人赴对口省市培训学习,并从对口省市引资引智,全方位提升教育水平。”万州区教委有关负责人告诉记者。

引育并重,大势已成。来自万州区教委的数据显示,全区教育领域的对口支援从1994年开始,已惠及万州近80所学校,捐建资金累计达2.85亿元。移民学校的教育质量稳步提高,移民子女获取优质教育资源的意愿得到充分尊重和支持。

扶弱扶智,破解基层医疗难题

医生队伍水平有限、医疗硬件设施落后、村镇医疗服务匮乏……这些基层医疗难题曾经严重制约着三峡库区社会医疗事业的发展。

三峡移民后,万州区卫生系统获得多方面的对口支援,在基础设施条件、医疗服务能力和人才队伍建设方面取得了长足进步。据统计,万州卫生系统已累计获得对口支援资金超过1.2亿元。

近年来,万州充分利用对口支援力量助力健康扶贫。“像在渝鲁对口支援中,山东省已累计派出23名医疗专家来万州开展支医工作,每年落实100万元专项扶贫资金,加大对万州区乡镇中心卫生院的深度扶贫力度,帮扶完善乡镇医疗服务。”万州区卫生健康委员会主任王小平介绍。

在万州南京中学,由南京外国语学校教师教师授课的主题班会正在进行。

“天降及时雨,雪中送炭来”,谈起医疗对口帮扶,很多万州移民都竖起了大拇指。“移民前看病难、看病贵,现在搬到移民新区后,社区卫生院的医生医术很高,看病很方便,一些急症难症都能处理过来。”万州双河口社区的移民张宁(化名)说,自己的丈夫因为交通事故瘫痪在床,一直以来在本社区的卫生院就诊,获得了很好的医疗服务。

万州上海医院位于五桥移民新城,来就诊者络绎不绝。这所医院在移民前仅是一家乡镇卫生院,现已升级成为集医疗、康复、教学和社区卫生服务为一体的二级甲等综合医院,承担着三峡库区10万余名移民和万州及周边地区近200万人就医需求。从1992年开始,这所医院得到了上海卫生计生系统的大力帮扶,累计获得对口支援资金1800多万元现金和价值超过400万元的医疗设备。

万州上海医院医务人员向记者介绍上海卫生系统捐赠的医疗设备的使用情况。

“上海市的对口支援既输血又造血,为我们的学科建设注入了强大的动力。”万州上海医院院长张学斌介绍,“20多年来,上海市免费接纳我院专业技术人员及管理人员超过100人进修学习,先后派遣了100多个专家来这里开展技术指导、巡回医疗和公益医疗援助,帮助我院建成了市级特色医疗专科耳鼻咽喉科,在重庆市仅此一个。”

万州区水利局局长陈维林表示:“三峡移民工程对口支援促进了万州经济社会全面发展,社会基础设施逐步完善,民生保障逐步加强,群众幸福感大幅提升。更重要的是,各类人才通过对口支援渠道到发达地区学习先进理念和成功经验,让万州从根本上增强了自我发展的能力,提供了人才基础和智力支持。”

对口支援结出累累硕果。三峡移民后,库区人民的教育、医疗、住房、交通等方面的公共服务提档升级,多个部委和省区的对口支援至关重要。移民们为三峡工程的顺利修建作出巨大牺牲和贡献,而对口支援让库区重新成为移民们安心栖居的家园。

相关文章

-

三峡移民为什么不能回迁(三峡人回来了)

我第一次听说三峡移民回迁,是北京奥运会的那年夏天。为了躲开京城的热闹,我从重庆乘船顺流而下。在奉节,我每天都会经过白帝城,爬上夔门峡的山壁,那里有一座八角亭,是长江上游最后的信号台。那年,三峡库区的水位还没涨到最高线。但从信号台望出去,江面开阔,仿佛一镜湖水,早已失去了往日的险峻。奉节的老县城几乎已全部淹没。

2023-10-17 阅读 (65) -

三峡移民是哪些地方迁移出去的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-03 阅读 (33) -

三峡移民纪录片有哪些

五月初的涪陵,时阴时雨时艳阳,天气就象一个正值青春期的少年,时不时的要耍耍小性子。凌晨4点多,睦和村还在大江的臂弯中沉睡,我和导演一行人等便匆匆告别周公,披着满天星斗上路了。睦和村的日出是导演张道伟想要捕捉的镜头。伟哥是个有思想有情怀的导演,一米八三的身材高魁伟岸,我曾戏言他的体积有175的库容,这也是三峡大坝蓄水时的最高水位线。

2023-12-03 阅读 (20) -

三峡移民后来怎么样了(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-30 阅读 (26) -

三峡移民搬到上海什么地方(20年前三峡移民到上海)

引言采访三峡外迁上海的移民中,刘叔是我遇到的一位态度非常“强硬”的人,采访过程中,刘叔甚至直接喊出,我就是上海人,我死都要死在上海。而关于他的故事,也让我非常感动,今天就跟大家分享一下他的故事吧。今天我来到上海嘉定区的娄塘镇,据说这里在2004年的时候,接收了很多来自三峡库区的移民。2004年 9月1日,重庆云阳县的刘建军(故事里我们称刘叔)背着龙凤胎儿女抵达上海。

2023-11-08 阅读 (30) -

万州三峡移民事件(摄影师记录三峡移民27年)

12019年,一个老汉背着一树桃花的照片,击中了很多中国人的心。背桃树的移民十年前他作为三峡库区的移民,穿着解放鞋、背着这树桃花在屋檐下沉默了好久,最终含着眼泪踏上了一条陌路。他叫刘敏华,是北秭归县郭家坝镇的山民。而这张照片的背后,还有与他同样经历搬迁的百万余人。每一帧都在诉说着一段历史的变迁与难以言说的心酸.......

2023-12-17 阅读 (25) -

三峡移民上海多少人(百万三峡移民)

重庆日报全媒体龙丹梅110多万移民告别故土,2座城市、7座县城、94座集镇迁建,1400家工矿企业搬迁……这不是一组简单枯燥的数字,这是重庆为三峡工程按期蓄水、通航、发电作出的巨大牺牲和贡献!三峡工程成败的关键在移民,而移民的重点在重庆,重庆承担着85%以上的三峡移民任务。自三峡工程移民搬迁安置工作启动到全面完成移民搬迁安置任务,重庆累计搬迁安置移民110万余人。

2023-11-08 阅读 (20) -

关于三峡移民的书籍有什么作用(共续三峡移民情)

为加深人民对“三峡移民精神”的了解,更好地宣传三峡移民精神,让三峡移民精神深入到群众中去,坚定文化自信,提升文化认同感,重庆人文科技学院“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团于2023年7月18日于万州三峡移民纪念馆进行社会实践。图为实践团观看三峡移民纪念馆相关书籍 王世馨 供图“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团进入三峡移民纪念馆后,通过相关书籍以及文献资料了解到了三峡移民全过程;从最初制定三峡计划、移民方针,到移民试点、依法移民,再到移民搬迁、安置规划,以及后续工作安排、库区产业发展……无不

2023-10-19 阅读 (29) -

三峡移民四川多少人(8000多万的四川人都来自哪里)

孙大侃 丨作者导读:为什么说四川人是独一无二的?即便上网搜索“四川人”,也没有多少人能说明白。一些学者将四川人与北方人和南方人作了一番比较后,干脆下了一个定义:不南不北四川人。还有说四川人是亦正亦邪构成的特殊材料,四川人的“邪”,可能是只有四川人才能领会的词,中性偏褒,并不是“邪恶”,而是含有不按常规出牌等含义。

2023-12-10 阅读 (50) -

三峡移民安徽哪个村最好找工作

庆祝中国共产党成立100周年融媒体系列报道《我和我的党支部》 今天,为您带来由湖南电台携手重庆市万州区广播电视台等全国100家电台采制的《五溪村党支部:带领三峡移民“搬得出、稳得住、能致富”》人间最美四月天。在重庆市万州区新田镇五溪村,满目果树繁茂,阵阵花果飘香,一江碧水,两岸青山,一副生机盎然的山水画卷展现在前来采摘的游客面前。

2023-09-28 阅读 (43)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (147)

2023-10-17 阅读 (147) -

2023-10-18 阅读 (90)

2023-10-18 阅读 (90) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (80)

2023-12-04 阅读 (80)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (25)

2023-12-21 阅读 (25) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)