关于三峡移民的书籍有什么作用(共续三峡移民情)

为加深人民对“三峡移民精神”的了解,更好地宣传三峡移民精神,让三峡移民精神深入到群众中去,坚定文化自信,提升文化认同感,重庆人文科技学院“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团于2023年7月18日于万州三峡移民纪念馆进行社会实践。

图为实践团观看三峡移民纪念馆相关书籍 王世馨 供图

“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团进入三峡移民纪念馆后,通过相关书籍以及文献资料了解到了三峡移民全过程;从最初制定三峡计划、移民方针,到移民试点、依法移民,再到移民搬迁、安置规划,以及后续工作安排、库区产业发展……无不体现出党与群众心连心,共进退。实行三峡移民计划共计四个部分,

第一即实施政策,在三峡工程建设中实施“开发性移民”的方针——在移民中发展,在发展中移民,避免历史上水库移民生活水平下降的教训,确保移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”,由此我们可以看出,党为了打这一仗做出了充分的政策扶持工作;

第二,与“先富带后富”一样的思路,为探索解决三峡工程移民搬迁安置的新路子,1985-1992年在库区连续进行了八年的开发性移民试点工作,由个别到整体,确保三峡水库移民更好更够顺利的进行;

第三,三峡移民安置好以后更要稳住他们的生活,因此移民安置非常重要,移民安置规划直接关系到移民能否搬得出、安得下、稳得住、逐步能致富,直接影响到工程效益的发挥,由此,我们党实行了许多安置政策,例如就近后靠安置、外迁安置等等;

最后,为了解决移民安稳致富、以及三峡地区生态环境保护等问题,需要有序开展三峡后续工作,在三峡库区的就地后靠移民过程中各区县根据自身情况,因地制宜,经过多年探索,走出了具有自身特色的移民安置之路,并且三峡工程蓄水后,长江三峡原有风光依旧迷人,新增景观更添姿色。高峡平湖,百里画廊,鬼斧神工的地理奇观,焕然一新的人文新景,让人流连忘返。

图为实践团了解三峡移民过程 王世馨 供图

古有“大禹治水”,今有三峡工程,三峡大移民让我们意识到他不是只是百万人口的简单重组,更体现了全国人民心系国家事业,永远跟党走的理想信念。三峡工程建设历时20年,120余座城镇涅槃重生,131万移民迁徙,数量、规模之大,时间跨度之长,任务之艰巨浩繁,但最终三峡移民成功完成!

图为实践团跟随导游指引了解巴楚文化 冉星月 供图

图为粉彩瓷“福禄寿” 曾袁园 供图

随后,社会实践团了解到了巴楚文化、三峡文化。导游首先带领团队参观了黄庭坚的“凡夔州一道,东望巫峡,西尽郁邬,林泉之盛,莫与南浦争长也”一诗,该诗表达了黄庭坚对巴山渝水的热爱和眷恋,它也是是万州最早的一个城市宣传用语。

从考古发掘材料看,巴国盛产的食盐,着重强调的是“盐”这种调味品,他们着重强调的是“巴”这个古国,因此将其命名为“盐巴”,这就是盐巴一词的由来。当然那时候不仅有食品,还有用品,当时有许多粉彩瓷等瓷器,“福禄寿”就是其中的代表作品,福禄寿是汉族民间信仰的三位神仙,象征幸福、吉利、长寿。福,头戴官帽,手里拿着玉如意或抱着孩子,是天官的第一个皇帝,天官的祝福来自于他;“禄”,手握如意,意味着职位高、薪水高;寿,白色胡须,手持龙头棍,手持桃子,寓意长寿。

实践团了解了桐油文化,万州本地盛产桐油,万州不仅长江水路运输之便,且可直接报关出口,为桐油的集散销售提供了优越的条件。在古时,万州经营桐油的店铺就已遍及全城,最多时曾达400余家,有“清明油,满地流”的民谚。万州桐油出口量约占四川全省三分之二,古全国的三分之一,成为全国最大的相油市场和下川东的商贸中心。

本次对三峡博物馆的参观游览,实践团成员充分的感受到了三峡移民工作的困难,并通过对群众的走访以及博物馆的参观游览,明确了对三峡移民精神的宣传以及后期的工作建设重心,实践团会在后期做好三峡移民精神的宣传,让三峡移民精神声入人心,让群众更好地了解到三峡移民工程中,党和国家所做出的努力,以及让群众们了解到三峡移民中的后续工作,开展和普惠性政策,更好的宣传党的政策方针。

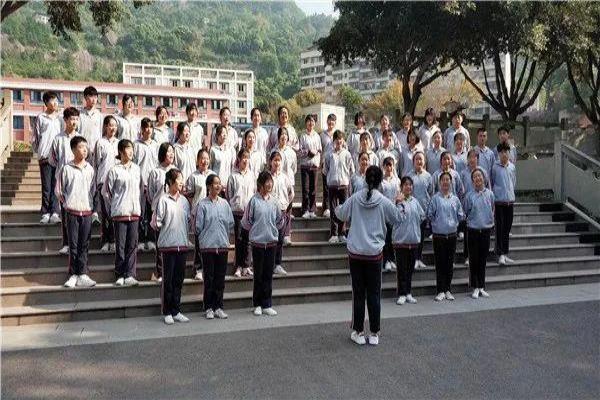

图为实践团在三峡移民纪念馆合照 王世馨 供图

相关文章

-

什么叫三峡移民村落地方(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-12-27 阅读 (17) -

三峡移民是怎么安置的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-23 阅读 (27) -

三峡移民移到哪了(他们移向了哪里,如何重新扎根)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-11 阅读 (64) -

三峡移民上海分布(三峡移民到上海崇明最幸运)

三峡移民是指因三峡工程建设所致而需要搬迁的居民。这是一项极其艰巨的工程,需要数以万计的人搬离旧居,重新安置到新的家园。其中一部分居民被安置到了上海崇明岛。对于这些三峡移民来说,能够被安置到上海崇明是一种幸运。崇明岛处于上海市区以外,是一个干净、宜居的地方,而且有很好的自然环境和资源。政府为了保障移民的生活,还提供了丰富的帮助和扶持政策。

2023-12-11 阅读 (49) -

三峡移民为啥不全部移到重庆

当时的三峡省已经确定宜昌为三峡省省会)1997年的四川省重庆市直辖之前,三峡省因为建设著名的三峡大坝而提上了议事日程。从上世纪八十年代开始,因为要解决库区移民以及整个三峡地区统筹环境保护与经济发展等政治经济职能权属的需要,国家相关职能部门计划组建“三峡省”,“三峡省”的省会设置在宜昌。当时确定的三峡省范围包括:四川的涪陵、万县两个地区,湖北的宜昌市、宜昌地区和巴东县。

2023-11-08 阅读 (26) -

三峡移民安徽哪个村最好找工作

庆祝中国共产党成立100周年融媒体系列报道《我和我的党支部》 今天,为您带来由湖南电台携手重庆市万州区广播电视台等全国100家电台采制的《五溪村党支部:带领三峡移民“搬得出、稳得住、能致富”》人间最美四月天。在重庆市万州区新田镇五溪村,满目果树繁茂,阵阵花果飘香,一江碧水,两岸青山,一副生机盎然的山水画卷展现在前来采摘的游客面前。

2023-09-28 阅读 (43) -

三峡移民是哪些地方迁移出去的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-03 阅读 (34) -

三峡移民多少人移到上海(现状让人疑惑)

67岁移民夫妻在上海浦东新区住450平洋房,千万补偿不愿意拆迁?如今为何一天要打三份工?22年与千里之外的80岁老母亲一面都不见,是什么缘故?最近在上海浦东新区惠南镇某村游玩,听说附近有移民村,就是从三峡那边搬迁过来的移民,想去采访一下他们,看看他们如今过的怎么样。在一位热心大姐指引下,我找到了这户移民家的房子,第一眼看到房子的时候,我就很惊讶,三层的洋房上上下下透露着富贵和大气,我迫不及待想要采访一下这户人家。

2023-11-23 阅读 (52) -

古代移民的特点和作用

中华文明是唯一延续至今的古老文明,中华文化一脉相承,民族大融合中更是彰显了文化的传承。中华文明上下五千年,华夏民族演变成的汉民族称谓已有二千年历史,但是有个现实,汉族各区域民系的现今人文特征大多形成于明清时期,也仅有五六百年历史,语言是文化的载体,现今各地的方言、戏曲大多形成于明清时期,甚至如今西南地区嗜辣的饮食口味也是起于清代,先贵州,后四川,因为直到明末时期,辣椒才传入中国,以上这些皆为明清时期的痕迹。

2023-10-03 阅读 (28) -

三峡移民后来怎么样了(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-30 阅读 (27)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (20)

2023-12-26 阅读 (20) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)