三峡移民到广东有多少人(摄影师记录百万三峡移民)

重庆三峡移民纪念馆外观

本文图片均由重庆三峡移民纪念馆提供

东汉灰陶庖厨俑

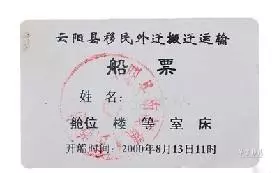

“三峡外迁移民第一人”徐继波捐赠的外迁船票

以身殉职的巫山移民干部冯春阳生前用品

正是三峡库区最美的时节,高峡出平湖,碧绿长江滚滚而来。江水之畔,矗立着一座巨石般的建筑,这就是重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)。

20多年前,举世瞩目的三峡水利枢纽工程动工。因工程建设需要,库区131万人迁离家乡,到新的地方定居。为了纪念这一批人的付出,在重庆市万州区,三峡移民纪念馆拔地而起,珍藏着这段感人的历史。

泛舟于历史长河

重庆三峡移民纪念馆是三峡库区重要的历史文化和移民文化收藏、保护研究和展示中心,建筑面积1.5万平方米,展区面积7000平方米,2016年10月开馆运行。“外观采用江边岩石的造型,象征着三峡移民的坚强和勇毅。”重庆三峡移民纪念馆馆长岳宗英说。

以收藏、研究、展示三峡历史文物、民风民俗为主题的万州区博物馆,2016年迁往江南新区,与新成立的重庆三峡移民纪念馆合并运行。

“一层是万州区博物馆的展览内容‘万川汇流——万州历史文化陈列’,按历史顺序分为‘迈向文明’‘巴风楚雨’‘羊渠华彩’‘南浦盛事’‘川江门户’‘万商之城’6个部分。”岳宗英介绍。

濒临长江的地理环境和温暖湿润的气候,使万州成为人类生存繁衍的理想之地。距今7000年前,人类文明已经在这片土地上出现。展厅里,实物、模型与场景复原、多媒体方式结合,展现出万州各个历史时期的风貌。展品以万州乃至峡江地区历年考古出土文物为主,其中有不少来自“三峡库区文物抢救保护工程”的考古发现。

粗眉大眼,双耳招风,面带微笑。这件造型逼真的东汉灰陶庖厨俑,2005年出土于万州武陵镇天丘墓群,是“三峡库区文物抢救保护工程”中发掘的珍品。陶俑呈跪坐姿态,头戴无檐圆冠,身穿右衽灯笼袖布衫,双袖挽起,身前的案板上放置着鱼、葱、姜、蒜等食材,充分体现了汉代工匠在塑造人物的神情、服饰及姿态等方面的娴熟技巧。

高鼻深目,面容严肃,头戴盔胄,身着铠甲战袍。眼前这件青瓷俑,表现了一个孔武有力的胡人武士形象。“它是1978年在四川省万县(今重庆市万州区)出土的,来自唐初刺史冉仁才夫妻合葬墓。”岳宗英说,此俑制作精美,纹饰多样,寓意丰富。武士身着护具上有大量宝相花纹,是唐代服饰流行的纹样。其左手按长方形盾,盾牌上部饰夔牛纹,下部配以神龟纹,寓意持盾人能威震四方、长寿安康。“这件武士俑是唐代青瓷中不可多得的佳品,也为研究唐史提供了宝贵的实物依据。”

战国虎纹青铜戈、东晋龙饰石磨扇、王氏“日入千万”铜方壶……行走在展厅,如同泛舟于历史长河中,数千年来万州的各个侧面在眼前逐一展现。

词中愿景成为现实

万州处于三峡库区腹心地带,是第一移民大区,累计动迁人口26.3万人,移民规模占重庆总量的1/4,占库区总量的1/5。为镌刻三峡工程及百万大移民这一重大历史事件,国务院三峡办规划在万州建设三峡移民纪念馆。

纪念馆的二层和三层为“伟大壮举 辉煌历程”基本陈列,通过沙盘、浮雕、壁画、照片、投影、多媒体互动等多种方式,展示了三峡工程和百万移民“舍小家为国家”的故事。

走进序厅,一面数字墙引人注目。“最上方的131万,是三峡移民的总人数。我们给观众介绍的时候会提到一个比例,1000个中国人中,就有一个三峡移民。”岳宗英介绍说,“175米,是长江目前最高水位。2座城市、10座县城、106座集镇,这就是我们所说的三峡库区以及移民的基本范围。”

一旁的壁挂地形模型,直观展示了三峡库区的范围。而另一侧的《峡江图考》,完成于清光绪年间,以山水图的形式描绘了原始三峡的风貌,是中国第一部系统的长江三峡河道图。

穿过序厅,进入展览的第一部分“百年宏愿,筑梦三峡”。“孙中山先生在‘建国方略’之《实业计划》中首次提出在三峡建造大坝的设想。”岳宗英说,民国时期,也提出过三峡建设计划,但当时修大坝的目的侧重于发电带来经济效益,而现在的三峡大坝则以防洪作为首要出发点。

展出的资料显示,自汉代末年到建设三峡工程之前,长江中下游一带每10年左右就有一次较大规模的洪灾。1954年的长江大洪水,围困武汉市整整100天,京广铁路也被截断了整整100天。

此刻,透过博物馆的一扇观景窗向外望去,高峡出平湖,长江已不像旧日那般奔放不羁。岳宗英告诉记者,这里模拟的是在长江上乘船时透过船舱窗户看到的景观。狭长的玻璃窗上方,雕刻着毛泽东当年考察长江时写下的词句“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖”。如今,词中的愿景成为现实。

接下来的复原场景,是1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会议的表决现场,长江三峡工程方案以1767票的赞成票获得通过。历史性的瞬间在这里定格,宣告了三峡工程将从纸上走进现实。

他们的付出没有白费

三峡工程建设历时17年,迁徙移民131万,其时间跨度之长,任务之艰巨浩繁,在中外水利建设史和工程移民史上前所未有。

“经过长达8年的移民试点工作,国家逐步确定了开发性移民的方针。不是说让移民搬出去就完事了,而是要确保他们在新家园扎稳脚跟,要搬得出、稳得住、逐步能致富。”岳宗英说。1993年,国务院颁布《长江三峡工程建设移民条例》,标志着开发性移民方针正式确立。

上百万移民里,有的是后靠安置,有的是本省安置,还有很多迁到了山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等11个经济较为发达的沿江和沿海地区。

对于安土重迁的中国人来说,离开家乡需要极大的决心和勇气。纪念馆征集了大量移民搬迁时的照片,布满了整整一面墙。

“这个农民带走了自家所有的农具,虽说到了新家用不上了,但这是他对于故乡的念想。”岳宗英指着照片墙说,“这是徐继波,三峡外迁移民的第一人。他怀里抱着一盆黄桷树,是重庆的市树。”展厅里还陈列着徐继波一家外迁时的车船票,一张张带着岁月痕迹的票据,诉说着一段不平凡的旅程。

对于三峡移民,迁入地政府关怀备至,除了为他们安排工作和住房,还把迎接移民的准备物资细化到一壶热水、一盘水果、5斤猪肉、100斤柴火……展柜里的移民生活物资配备计划表,移民干部为移民准备的第一顿饭的照片,细细看来,让人为之动容。

“移民工作的顺利推进,离不开广大移民干部的热忱付出。很多干部牺牲在工作一线,有的是积劳成疾,有的是遭遇意外,他们同样值得铭记。”岳宗英说。

到2008年8月,长江三峡移民工程通过了国家阶段性验收,累计迁移131万人,提前一年完成移民安置规划规定的全部任务。

搬迁的结束,并没有为三峡移民的故事画上句点。“接下来的几个部分,展现了今天三峡库区的经济社会发展情况和三峡移民的生活状态。”岳宗英指着一组城市对比图说,“这是2016年库区区县城市风貌与10多年前的对比,发展进步一目了然。这两年又有好多观众反映,对比图该换了,现在的库区城市与2016年相比,又有了很大的发展。”

“好多移民回来参观,看到前面没流泪,看到今天库区翻天覆地的变化,流泪了。他们说,自己的付出没有白费。”岳宗英说,这些变化,靠的是库区人民的不懈奋斗,也离不开国家专项资金的持续投入和对口支援省份的无私援助。

“三峡是全国人民的三峡,这在我们纪念馆筹建过程中也体现得淋漓尽致。”岳宗英告诉记者,三峡移民纪念馆收藏有三峡移民工程的各类实物资料4806件(套)、照片3156幅、音视频资料150余部,绝大部分来自社会捐赠,如《峡江图考》就是一名迁往云南的重庆万州市民无偿捐赠给纪念馆。

相关文章

-

什么叫三峡移民村落地方(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-12-27 阅读 (15) -

三峡移民过得怎么样(摄影师记录百万三峡移民)

“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1993年,全世界最大的移民工程---三峡移民轰轰烈烈开始了。为了支援三峡建设,长江两岸共有20多个县、277个乡镇、1680个村、将近130万库区人民,挥泪作别故土,叩别祖先,像漫天的尘埃,从此落尽了全国各地。他叫刘敏华,湖北秭归县郭家坝镇人。身为三峡移民的他,正要将自己的家搬往另一处,不久后他的祖屋即将沉入水底。

2023-11-07 阅读 (24) -

为什么三峡移民迁移那么远呢(20多年前的三峡外迁移民)

前言三峡移民外迁是中国历史上的一项重大工程,为了解决三峡库区的贫困问题,数以万计的人们选择离开家园,迁往全国各地。20多年过去了,如今我们来看,当时的选择是否明智?在重庆的人们是否比外迁的人们更幸福?本文将从不同角度来探讨这一问题。外迁的库区人们一、当时的选择三峡库区在工程建设之前一直是一个相对贫困的地区,受淹影响,人们的生活条件非常艰苦。

2023-11-15 阅读 (31) -

中国人打nba的有多少人(中国篮球人口1.25亿)

北京时间12月21日,nba发展联盟冬季展示杯比赛继续进行,中国小将曾凡博效力的点燃队,89-118不敌奥斯汀马刺队!曾凡博首发出场27分钟,他全场7投3中,三分4投0中,拿到了8分2篮板2抢断。值得一提的是,这是曾凡博出场时间最多的一场比赛,他最近2场比赛均拿到了8分,合计16分。从比赛的过程来看,曾凡博的身体状态不错。

2023-12-24 阅读 (23) -

中国有多少人在非洲打工(但是要外派常驻非洲)

导语:最近,“年薪20万元外派非洲”成为了许多年轻人关注的话题,在网络上引发了广泛的讨论和热议。本文将就此话题展开介绍和分析,旨在深入探讨外派非洲的选择与挑战。在当前国内就业形势不容乐观的情况下,考虑在非洲寻找就业机会是一个合理的选择。非洲作为一个发展中国家和新兴市场,各个行业都存在着许多机会和挑战。

2023-10-28 阅读 (27) -

三峡移民户口可以回迁吗?(三峡人回来了)

我第一次听说三峡移民回迁,是北京奥运会的那年夏天。为了躲开京城的热闹,我从重庆乘船顺流而下。在奉节,我每天都会经过白帝城,爬上夔门峡的山壁,那里有一座八角亭,是长江上游最后的信号台。那年,三峡库区的水位还没涨到最高线。但从信号台望出去,江面开阔,仿佛一镜湖水,早已失去了往日的险峻。奉节的老县城几乎已全部淹没。

2023-10-12 阅读 (36) -

三峡移民包括哪些地方(百名女大学生讲述100个党史故事〡三峡移民)

三峡移民:百万人口迁移的世界壮举2021年,是刘芳从重庆到浙江定居的第20年。20年前,带着简单的行李,刘芳一家从重庆辗转到了浙江省嘉兴市平湖市定居。跨越1000多公里从袓国西南内陆到东南沿海,只为响应党的号召,支持三峡工程建设。1992年4月3日,全国人民代表大会七届五次会议通过了关于兴建长江三峡工程的决议。

2023-10-08 阅读 (32) -

乌克兰移民中国有多少人(我国做法让人贴心)

在阅读此文前,诚邀您移民哥”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。2022年开春之际,一场由俄罗斯和乌克兰引发的武装冲突突然打响,时至今日,这场战斗依旧没有收官之意。如果没有这场战争,乌克兰在国际社会上,可能会一如以往地没有存在感。而正因为有了这场战争的加持,乌克兰不仅吸引了全世界人的目光,还在国际社会上获得很多西方国家的支持。

2023-10-10 阅读 (34) -

中国人在丹麦工资有多少人(我选择去丹麦工作)

前言。我是移民哥,92年生人,毕业于东南大学的金融系,东南大学作为国内一所知名的985、211双一流大学,对于无数学子们来说,是一座梦寐以求的学府。在东南大学进修四年以后,我没有再继续考研,而是选择踏入社会去实践,我感觉我的人生是幸运的,在我毕业以后,所找到的第一份工作就是,在一家国内500强的企业里做实习生。

2023-11-07 阅读 (196) -

三峡移民为什么不能回迁(三峡人回来了)

我第一次听说三峡移民回迁,是北京奥运会的那年夏天。为了躲开京城的热闹,我从重庆乘船顺流而下。在奉节,我每天都会经过白帝城,爬上夔门峡的山壁,那里有一座八角亭,是长江上游最后的信号台。那年,三峡库区的水位还没涨到最高线。但从信号台望出去,江面开阔,仿佛一镜湖水,早已失去了往日的险峻。奉节的老县城几乎已全部淹没。

2023-10-17 阅读 (56)

热门资讯

-

2023-11-07 阅读 (196)

2023-11-07 阅读 (196) -

2023-10-13 阅读 (155)

2023-10-13 阅读 (155) -

2023-10-17 阅读 (145)

2023-10-17 阅读 (145) -

2023-10-18 阅读 (90)

2023-10-18 阅读 (90) -

2023-10-23 阅读 (88)

2023-10-23 阅读 (88)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-29 阅读 (22)

2023-12-29 阅读 (22) -

2023-12-27 阅读 (20)

2023-12-27 阅读 (20) -

2023-12-27 阅读 (15)

2023-12-27 阅读 (15) -

2023-12-26 阅读 (21)

2023-12-26 阅读 (21) -

2023-12-25 阅读 (25)

2023-12-25 阅读 (25)