为什么三峡移民迁移那么远呢(20多年前的三峡外迁移民)

前言

三峡移民外迁是中国历史上的一项重大工程,为了解决三峡库区的贫困问题,数以万计的人们选择离开家园,迁往全国各地。20多年过去了,如今我们来看,当时的选择是否明智?在重庆的人们是否比外迁的人们更幸福?本文将从不同角度来探讨这一问题。

外迁的库区人们

一、当时的选择

三峡库区在工程建设之前一直是一个相对贫困的地区,受淹影响,人们的生活条件非常艰苦。因此,当外迁政策出台时,许多人选择离开家园,寻找更好的生活条件。

在当时,经济条件稍好一点的人们基本都选择到县城去购买房子。当时刚兴起商品房,当时房价不贵,只需三五万就可以买到一套房子。有些房子是单位或私人修来卖的更便宜,两三万就可以买一套。

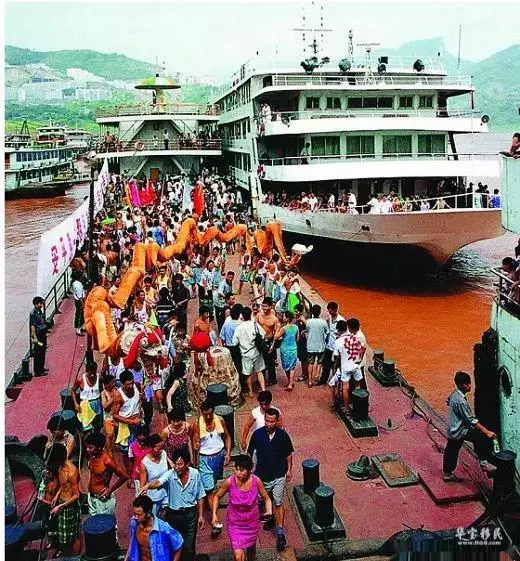

整家整家的搬迁

而对于经济条件稍差一点的人们来说,他们在县城买不起房子,只能选择外迁。无论是迁往重庆还是其他城市,相对于当时的三峡库区而言,这些地方都为他们提供了更多的机会和发展空间。他们希望通过外迁能够改变自己的命运,追求更好的生活。

外迁对于三峡库区来说,是一次重要的转折点。虽然人们离开了家园,但他们带着对未来的希望和憧憬,为自己和家人寻找更好的生活。同时,这也为三峡库区的经济发展和社会进步提供了契机。随着时间的推移,三峡库区逐渐走出了贫困,实现了经济的繁荣和社会的进步。现在重庆三峡库区所有的地区都已脱贫,逐步走向繁荣阶段。

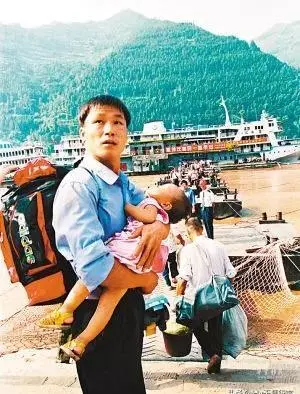

让我再看一眼,船要开了

二、现在的比较

1. 经济发展

随着三峡工程的建设,重庆的经济得到了快速发展。作为一个直辖市,重庆在经济、文化和教育等方面都有了显著的进步。相比之下,一些外迁的地方可能发展相对较慢,尤其是那些相对偏远的乡村地区。

2. 社会环境

重庆作为一个大城市,拥有完善的基础设施和便利的公共服务。人们可以享受到更好的医疗、教育和文化娱乐等资源。而一些外迁的地方可能相对较为落后,公共服务可能不如重庆完善。

移民的房子早已修好

3. 群体融合

在外迁的地方,一些人们可能对外来人口持有排外态度。这种排外心理可能导致外迁人员在当地融入社会的困难。而在重庆这样的大城市,人们更加开放包容,外来人口相对容易融入社会。

4. 家庭情感

虽然外迁可以提供更好的生活条件,但对于一些人来说,家乡才是他们最温暖的地方。即使在外迁的地方生活条件改善了,但家乡的亲人和朋友的联系可能会变得更加困难。这也是一些人选择留在当地的原因之一。

我都感动哭了,奶奶这辈子不知还会不会回来

结语

当时的三峡移民外迁是一项伟大的工程,为解决库区的贫困问题提供了一种有效的途径。在当时,外迁的人们选择离开家园,寻求更好的生活条件。然而,20多年过去了,重庆的经济发展、社会环境以及群体融合等方面都相对较好,但对于一些人来说,家乡的情感联系仍然是他们最重要的考虑因素之一。

再见吧老乡,欢迎你们常回家看看

总而言之,每个人的选择都有其原因和依据。无论是外迁还是留在当地,关键在于每个人能否在新的环境中找到自己的幸福和发展方向。无论选择何种方式,都应该尊重每个人的选择,并为他们提供平等的机会和待遇。在此感觉外迁的为一位朋友,欢迎你们随时回家乡看看。

相关文章

-

三峡移民去哪了(20年前从三峡库区搬迁山东的移民)

2004年8月5日,一列满载三峡移民的列车先后于早晨和中午停靠到了邹城、兖州和济南火车站,新增三峡移民开始入迁山东。在20天内,将有735户3046名三峡移民正式迁徙到我省。2000年,作为试点,我省的广饶县接收了首批来自三峡库区重庆忠县的611位移民。2002年,我省的济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁、淄博、泰安等市共接收安置了7049名三峡移民

2023-12-04 阅读 (81) -

三峡移民后来怎么样了(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-30 阅读 (27) -

三峡移民怎么样了(移民后的生活是否得到改善)

引言采访三峡外迁上海的移民中,刘叔是我遇到的一位态度非常“强硬”的人,采访过程中,刘叔甚至直接喊出,我就是上海人,我死都要死在上海。而关于他的故事,也让我非常感动,今天就跟大家分享一下他的故事吧。今天我来到上海嘉定区的娄塘镇,据说这里在2004年的时候,接收了很多来自三峡库区的移民。2004年 9月1日,重庆云阳县的刘建军(故事里我们称刘叔)背着龙凤胎儿女抵达上海。

2023-12-14 阅读 (14) -

三峡移民到什么地方(移民浪潮中,三峡人迁徙至何处)

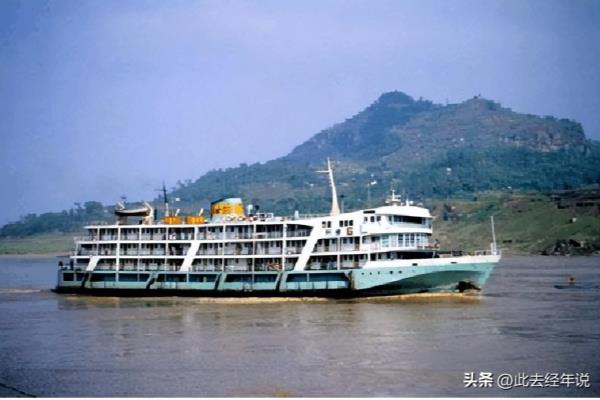

今年是新中国成立70周年在一代代人接续奋斗的征程上我们已走过千山万水解放日报、上观新闻同步推出“历史上的今天”栏目钩沉那些已然过去的“今天”启迪新时代的奋斗者今天“仍需跋山涉水”在新征程上再创荣光2000年8月17日首批三峡移民抵崇明:到家了!2000年8月17日,由重庆市云阳县启程来沪的首批150户、639位三峡库区移民,乘坐长江“江渝9号”轮安抵上海崇明,并于中午全部到达新居安顿落户。

2023-09-17 阅读 (64) -

三峡移民是哪些地方迁移出去的(三峡工程的移民都去了哪里)

【关注联合国教科文组织信使,及时获取国际教育,科技,文化,经济及世界语(esperanto)最新资讯】三峡工程是世界上最大的水电工程,其建设时间之长、建设难度之大、涉及难题之多,是全世界范围内都不曾遇到过的。这其中,最大的困境,恐怕还在于水库修建区域的大量居民应该如何疏散。上百万人,背井离乡,如果得不到很好的安置会成为巨大的不稳定因素,而如果妥善安置则不仅能完成项目,还能作为中国管理水平的样本以鉴后世。

2023-10-03 阅读 (34) -

三峡移民成功了吗(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-09-26 阅读 (27) -

关于三峡移民的书籍有什么作用(共续三峡移民情)

为加深人民对“三峡移民精神”的了解,更好地宣传三峡移民精神,让三峡移民精神深入到群众中去,坚定文化自信,提升文化认同感,重庆人文科技学院“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团于2023年7月18日于万州三峡移民纪念馆进行社会实践。图为实践团观看三峡移民纪念馆相关书籍 王世馨 供图“志愿青春行,共续万州情”三下乡社会实践团进入三峡移民纪念馆后,通过相关书籍以及文献资料了解到了三峡移民全过程;从最初制定三峡计划、移民方针,到移民试点、依法移民,再到移民搬迁、安置规划,以及后续工作安排、库区产业发展……无不

2023-10-19 阅读 (29) -

三峡移民上海分布(三峡移民到上海崇明最幸运)

三峡移民是指因三峡工程建设所致而需要搬迁的居民。这是一项极其艰巨的工程,需要数以万计的人搬离旧居,重新安置到新的家园。其中一部分居民被安置到了上海崇明岛。对于这些三峡移民来说,能够被安置到上海崇明是一种幸运。崇明岛处于上海市区以外,是一个干净、宜居的地方,而且有很好的自然环境和资源。政府为了保障移民的生活,还提供了丰富的帮助和扶持政策。

2023-12-11 阅读 (49) -

三峡移民上海好吗(三峡移民在上海能否找到新家)

引言采访三峡外迁上海的移民中,刘叔是我遇到的一位态度非常“强硬”的人,采访过程中,刘叔甚至直接喊出,我就是上海人,我死都要死在上海。而关于他的故事,也让我非常感动,今天就跟大家分享一下他的故事吧。今天我来到上海嘉定区的娄塘镇,据说这里在2004年的时候,接收了很多来自三峡库区的移民。2004年 9月1日,重庆云阳县的刘建军(故事里我们称刘叔)背着龙凤胎儿女抵达上海。

2023-12-20 阅读 (23) -

重庆三峡移民志(摄影师记录三峡移民27年)

2019年冬天,一张一个男人背着一树桃花的照片,忽然出现在互联网上,击中了许多中国人的心。照片的主人公,是来自湖北秭归县郭家坝镇的山民,刘敏华。十年前的春天,作为三峡库区移民的刘敏华,「在与生于斯长于斯的故乡永别时,小心翼翼地带上了家门口的一棵桃树」。 ①屋檐下静默的男人,和他狭长背篼里那株盛放的桃花,激起观看者胸中无限心事。

2023-10-16 阅读 (39)

热门资讯

-

2023-10-13 阅读 (156)

2023-10-13 阅读 (156) -

2023-10-17 阅读 (148)

2023-10-17 阅读 (148) -

2023-10-18 阅读 (91)

2023-10-18 阅读 (91) -

2023-10-23 阅读 (89)

2023-10-23 阅读 (89) -

2023-12-04 阅读 (81)

2023-12-04 阅读 (81)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-27 阅读 (17)

2023-12-27 阅读 (17) -

2023-12-26 阅读 (22)

2023-12-26 阅读 (22) -

2023-12-22 阅读 (21)

2023-12-22 阅读 (21) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26) -

2023-12-21 阅读 (26)

2023-12-21 阅读 (26)