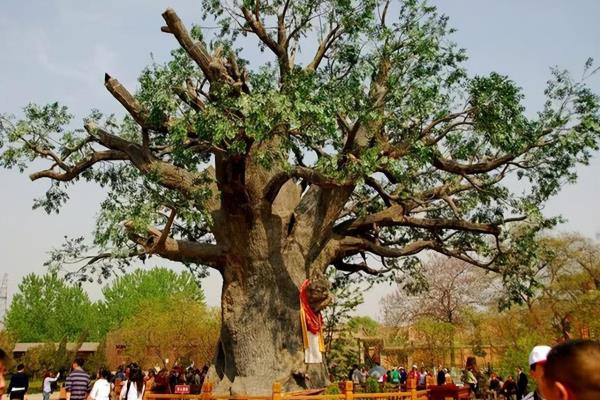

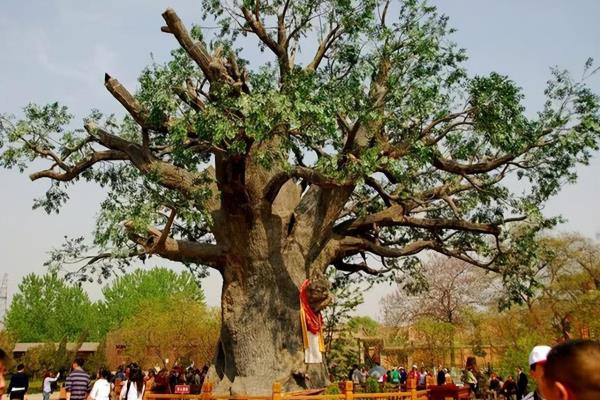

大槐树移民是真的吗

笔者曾多次实地走访过北京市通州区马驹桥镇和大兴区长子营镇,并前往国家图书馆查阅了大量的地方文献,包括北京、河北等地地方志,如《通州志》《大兴区志》等,发现均有大量对大明洪洞大槐树移民的记载,这恰恰和《明实录》《明史》里有关洪洞大槐树移民记载进行了确凿的相互印证,加之近年来相关姓氏家谱等资料汇集,形成了完整的互证链条,使明代长达50余年的洪洞大槐树移民史实成为不争的事实。

一、京畿地区明代洪洞大槐树大移民的史实记录

相关记录简要摘录如下:

1.“明永乐二年(1404年)九月迁山西太原平阳府及泽、潞、辽、沁、汾州民万户充实北京地区。”

2.“永乐五年(1407年)五月置上林苑监,设蕃育署、良牧等十署,蕃育署设于采魏里(今大兴采育镇),是年迁山西平阳府及山东登州、莱州等地民五千户隶属上林苑监。部分移民安置于蕃育署,饲养鸡鸭,供应内庭。”

3.“明洪武及永乐年间,一则令流徙末年国民回乡复业,另则移山西等地无地或少地农民来京耕种。”

4.“大兴县自然村的命名,以营为通名的有60余村,大部分形成于明代,其中有40余个自然村为明初山西、山东移民所建,多以原籍州县命名,如潞城营、沁水营、孝义营、河津营、长子营、蒲州营、山西营、大同营、屯留营等,当地移民后裔说‘山西有多少县,大兴有多少营’。”

5.“霍州营,明初由山西省霍州移民至此成村,故称霍州营。”

6.“于家务,明初从山西省移民成村;荆家务,明初从山西省移民建村,因附近荆棘丛生,村民多以荆编为业,故名荆家务。”

7.“大皮营,明永乐年间从山西移民建村,因村中有一皮匠手艺超群,远近闻名,故得名大皮匠村,后简称大皮营。”

8.“祁各庄,据传明初从山西省迁来王、张、马、周、邢、刘六户,从山东省迁来毕姓一户,因七户再次定居取名七家庄,后改为祁各庄。”

9.“四各庄,明初有四户王姓村民从山西迁此定居,村名四哥庄,后谐音为四各庄。”

10.“平谷多数村庄都有数百年的古槐,老人们称为落户槐,以表达对山西洪洞老家的怀念之情。”

11.“ 永 乐 二 年 、三 年(1404-1405年)分别徙山西万户实北京。现今门头沟区人口中,大部分人都说其祖先是从山西洪洞县大槐树底下来的。

12.“迁徙移民,移民由三部分组成:一是自山东随燕王平定北方的军役和难民;二是自山西洪洞县集中后而来的移民。”

13.“房山区周口店地区办事处瓦井村的刘姓来自山西省洪洞县、西庄村的张姓于明永乐年间迁自洪洞县;岳各庄乡王侯村的王姓于明永乐年间迁自洪洞县,东周、各庄村的李姓刘姓于明永乐年间迁自洪洞县,官道乡下禅坊村的刘姓由山西省洪洞县老鹳窝村转迁而来。”

二、明代洪洞大槐树大移民具有的重大意义

1.明代初年进行的洪洞大槐树大移民是一场自上而下、以“洪洞大槐树为中心”辐射全国的大规模移民运动,在全国范围内均衡了人口资源,优化盘活了土地资源,实现了劳动力人口和需要耕种土地的有效配比,实现了国内政治大稳定、经济大发展和国家边防大稳定。

2.洪洞大槐树大移民运动是一场被动的、强制性的移民,先祖们通过长途跋涉,到异地他乡发展生产,铸就了伟大不朽的可歌可泣的移民文化精神。

3.明代在洪洞大槐树实行的大移民运动,达到了“耕者有其田”的目的,使新生王朝北疆边防得以稳固和安宁。移民和当地驻军在职责上交叉配合,产生了军民融合的新型发展模式。

4.洪洞大槐树大移民是我国历史上、乃至世界移民史上规模最大、迁移人口最多、涉及区域最广、影响最深远的一次大移民,现在全世界都遍布着大槐树移民后裔。

5.移民先祖们在移民进程中创造了不屈不挠的移民文化精神,即脚踏实地、迎难而上、拼搏创业、战胜一切艰难困苦的大无畏精神。他们与当地居民互相学习、磨合共生,使得移民所在地的晋文化得以广泛传播。

中华文化促进会召公文化研究中心研究员燕涛

相关文章

-

大槐树后裔的特征(探寻大槐树后裔的独特基因)

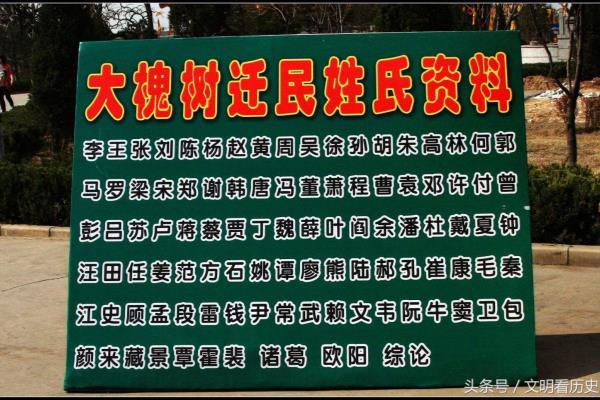

大凡上岁数的人,都喜欢说一句话,“老家就在大槐树”。大槐树出自“问我故乡在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝”这首民谣。为什么那么多人都说自己来自“山西洪洞大槐树”呢?这与明朝的大规模移民活动有着莫大的关系。整个明朝期间,大规模的移民活动共有18次之多,涉及人口百万和当今的十八个省市的五百多个县。

2023-10-03 阅读 (33) -

明朝大槐树移民原因(探究明朝洪洞县大槐树移民始末)

如果您喜欢这篇作品,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。大槐树若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝在很多北方人的记忆里,多多少少都会有着关于洪洞县的回忆,只要向老人问起,就很少有不知道洪洞县大槐树的。更有一些关于这段历史的传说在民间口口相传,比如用镰刀将小脚趾的指甲劈成两瓣,以证是大槐树后裔,以便后人寻祖。

2023-11-16 阅读 (21) -

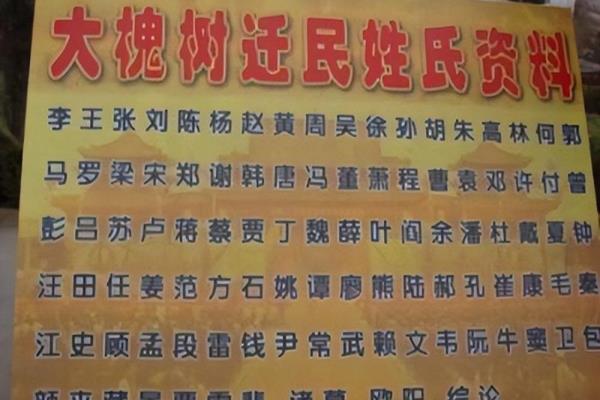

四川大槐树移民姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-12-27 阅读 (47) -

陕西大槐树移民姓氏

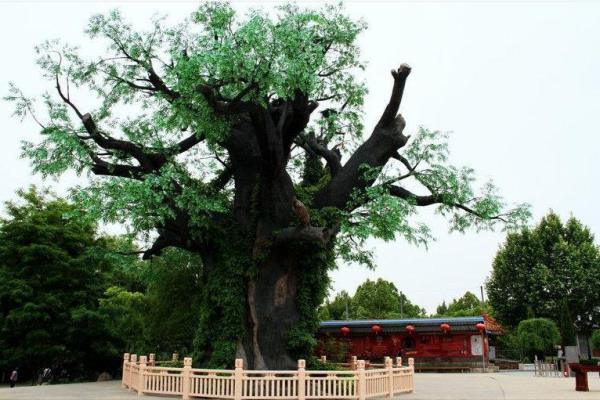

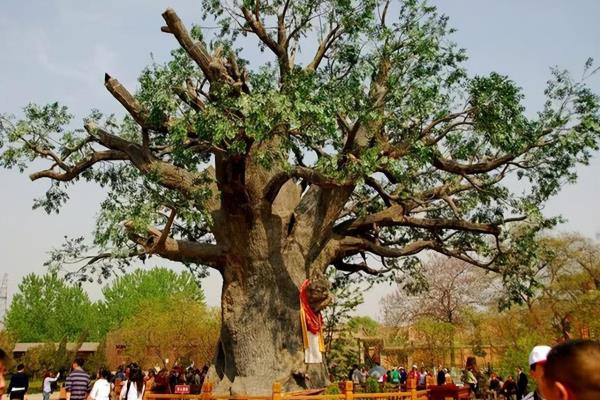

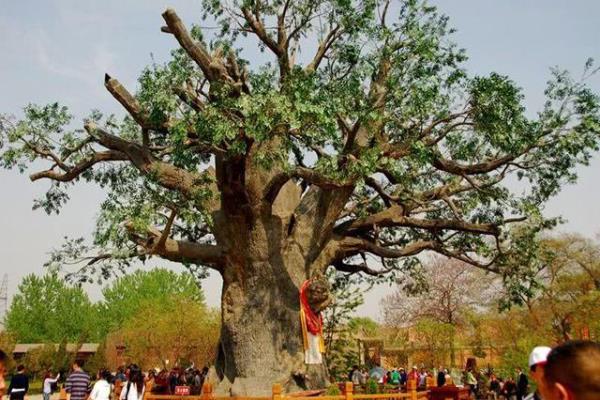

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-09-30 阅读 (34) -

山西大槐树移民姓氏

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-12-18 阅读 (22) -

山西省洪洞县大槐树移民姓氏

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-04 阅读 (36) -

明朝山西大槐树移民姓氏表

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-15 阅读 (27) -

大槐树移民真实事件(根在山西洪洞大槐树)

当我们打开网页,随便一搜“山西洪桐大槐树”,便可以看到很多有关大槐树移民的文章。其中有人说:凡是有华人的地方,就有明初大槐树移民的后代。时至今日大槐树移民的后代不断开枝散叶,其人数早已接近了2亿人,而且范围也遍布全国各地,包括宝岛台湾。除此之外,在河南、山东、河北的很多家庭里,都会有一本代代相传的族谱,打开族谱就能发现,这些人大都是洪桐大槐树移民的后代。

2023-12-22 阅读 (32) -

大槐树下走出多少姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

生活不可能像你想的那么好,但也不会像你想的那么坏。——莫泊桑《一生》天涯咫尺间,秋风萧瑟了落叶,枯黄的缱绻着不了情,是根的呼唤,是土地的呐喊。落叶归了根,浮云化了雨,我漂泊的心无处安放,哪里是我的故乡?年前轻狂铅华洗,雨打梦中湿莲花,一个翻飞的梦,是我心心念念的理想。落叶总是念着根,流水总是思着海。恋,恋,恋,一场繁花落,念,念,念,无处可言诺。

2023-09-12 阅读 (41) -

大槐树移民姓氏表(洪洞大槐树李姓移民表)

洪洞大槐树李姓移民表 平定李氏一支始祖讳江, 于明洪武初由平阳府洪洞县迁居平定县州南营街, 后迁居西锁簧村; 临清李氏一支始祖讳伯当, 于明永乐年间自洪洞迁居临清县城西北肖家寨村; 临清李氏另一支始祖于明初自山西洪洞迁居临清县肖寨村; 新密李氏一支始祖讳政, 世居洪洞, 自永乐年间迁豫, 兄弟三人,长居密县, 次居洧川, 三居新郑, 迄今已传二十一世; 威县李氏一支始祖自明洪武末年由洪洞县二十五里方保村迁于威县直隶广平府曲周县城东北九十里的油坊村, 大始祖住魏家寨, 二始祖住李家店, 本生始祖行三讳三老

2023-12-04 阅读 (50)

热门资讯

-

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

2023-11-20 阅读 (105) -

2023-12-04 阅读 (50)

2023-12-04 阅读 (50) -

2023-09-11 阅读 (48)

2023-09-11 阅读 (48) -

2023-12-27 阅读 (47)

2023-12-27 阅读 (47) -

2023-11-26 阅读 (47)

2023-11-26 阅读 (47)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (22)

2023-12-30 阅读 (22) -

2023-12-30 阅读 (45)

2023-12-30 阅读 (45) -

2023-12-27 阅读 (47)

2023-12-27 阅读 (47) -

2023-12-22 阅读 (32)

2023-12-22 阅读 (32) -

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22)