从山西大槐树移民的姓氏(大槐树迁徙有哪些姓氏)

网上有句歌谣这样唱:问我先祖哪里来,家在山西大槐树。

很多人说,现在大半的中国人,都跟这里脱不开关系。尤其河北、山西、山东、安徽等地,上了年纪的人还会讲各种迁徙传说。

那么,山西大槐树到底是个怎么样的地方?到底迁出了哪些姓氏,又有哪些故事呢?

山西洪洞大槐树移民

从广义的范围讲,大槐树移民,是从从北宋末年南迁,到明朝洪武、永乐形成高潮,一直延续到清代中叶的一场人口大迁徙运动。

狭义上来说,主要是说指明朝洪武、永乐两朝间的大槐树移民潮。

我们今天讨论大槐树移民,主要以移民的数据和分布为重点,关于背景就不展开说了。

大槐树迁徙姓氏

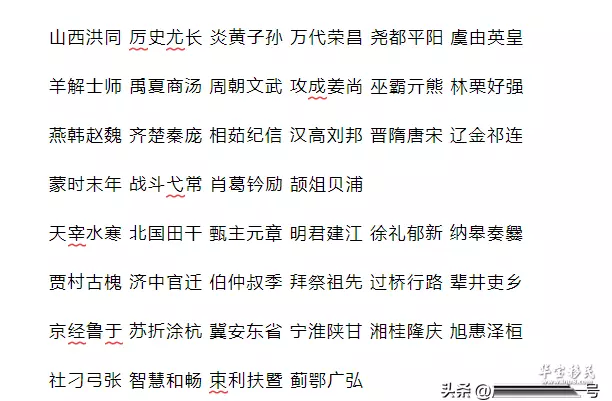

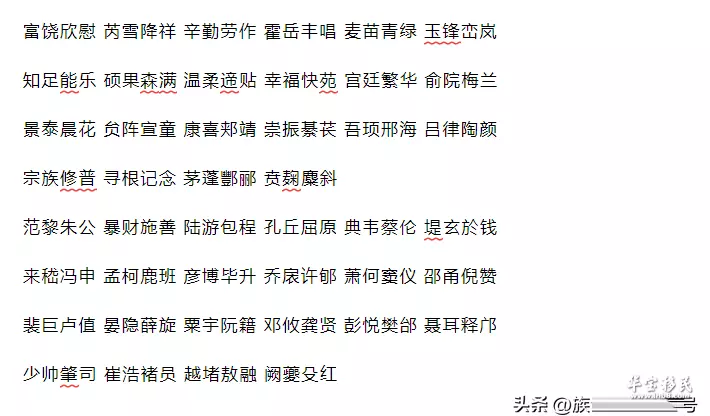

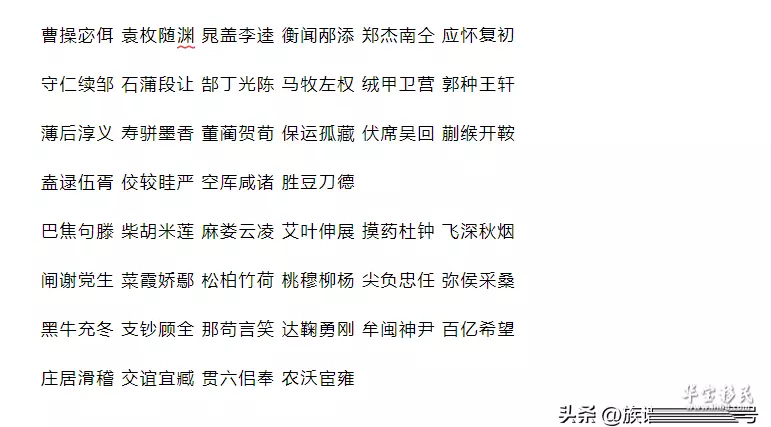

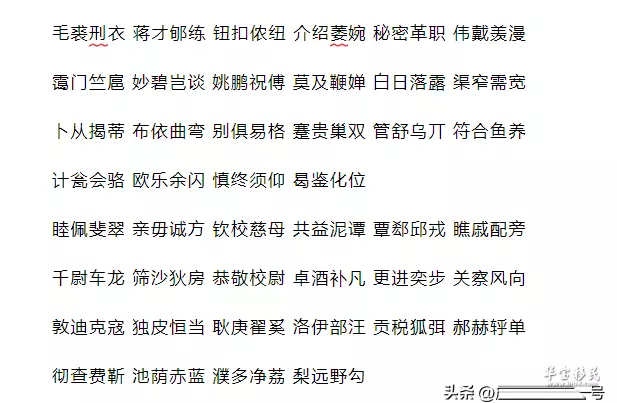

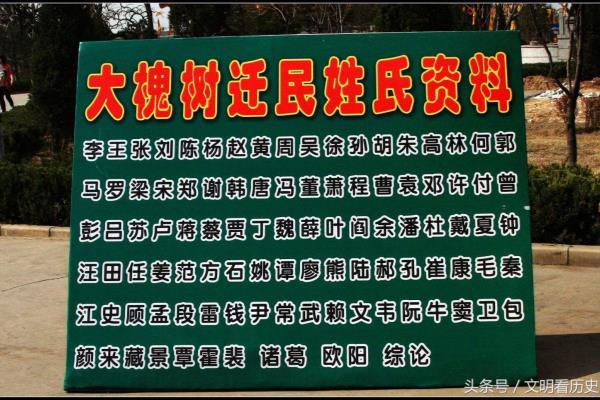

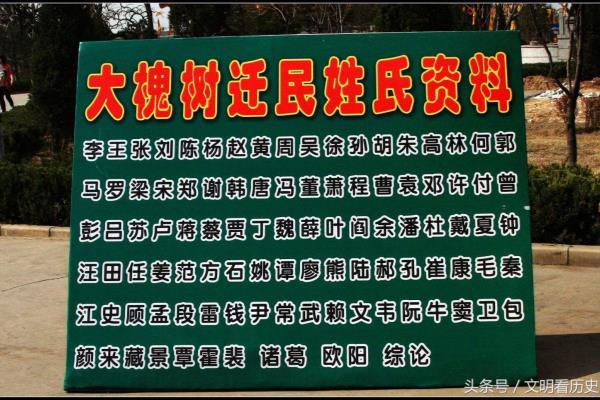

公元1370年到公元1417年,将近50年的时间内,大槐树移民潮18次,涉及的姓氏达1230个,由这里迁往各地的移民后裔,数以亿计!

根据现代研究者根据诸多县志、史料、碑刻的考证,将出现较多的800余个姓氏信息截图列举如下:

前面提到移民后裔的上亿的人口数量,也是根据县志和众多史料佐证的估算值。但就算是放在现代,这个人口也不算小数目。

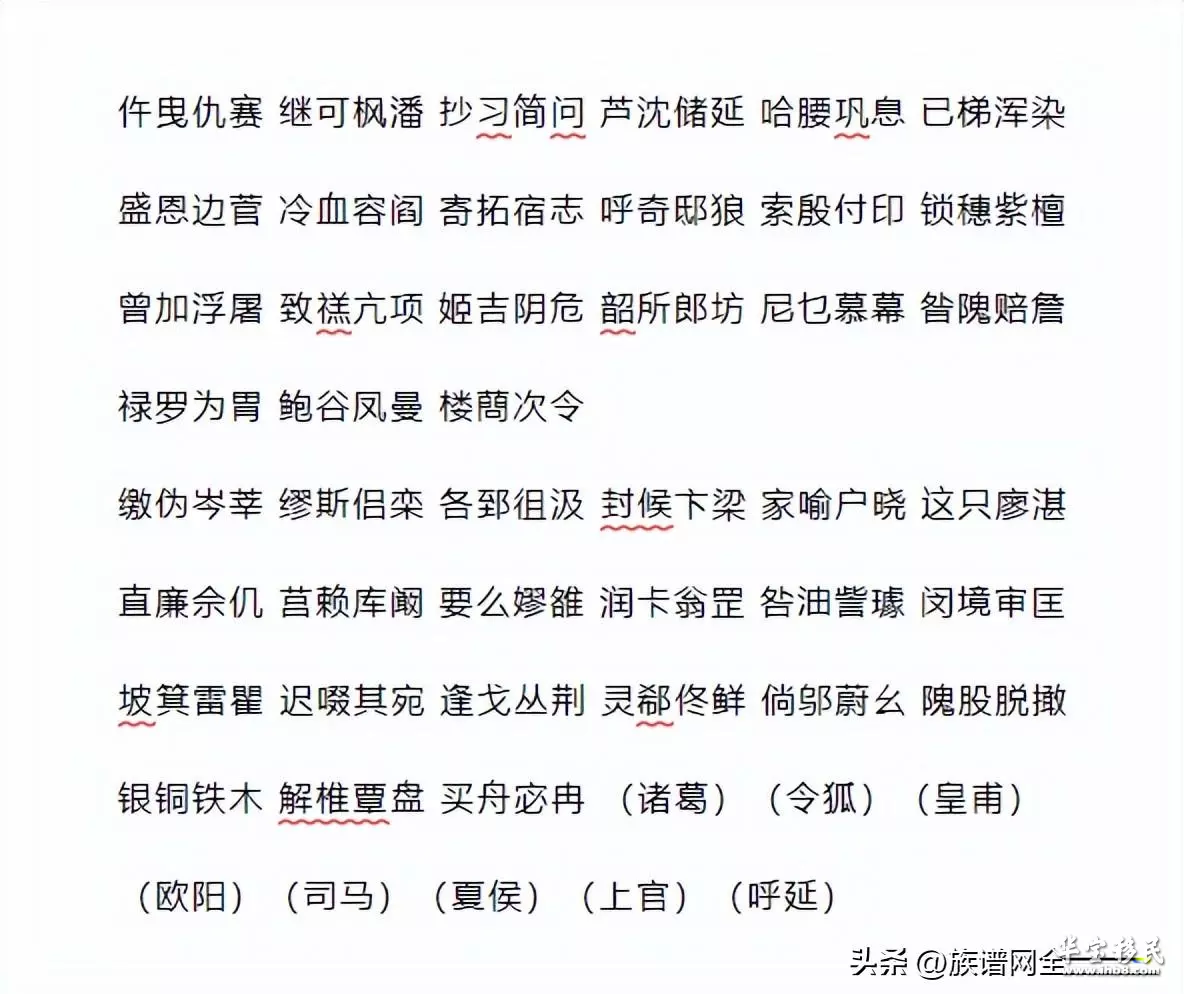

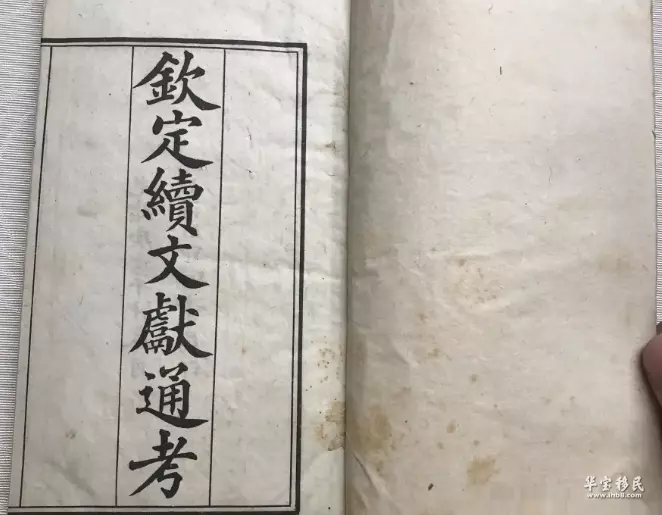

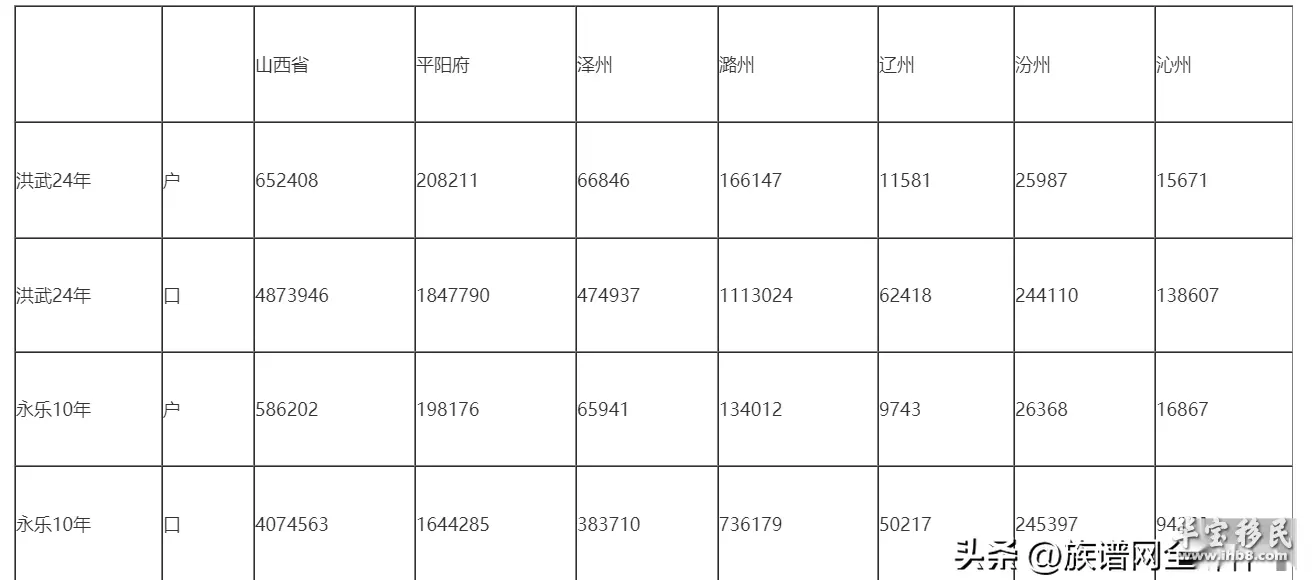

据《明史·地理志》、《续文献通考·卷13》记载,洪武十四年(1381年)全国户口数为10654362户,59873305口。

洪武二十六年(1393年)全国有56052860户,60545812口。

相距12年,户增加5398498,口增加672507。特别是洪洞大槐树移民地区的人口增加更为明显。

《明实录》记载中:永乐十五年(1417),明朝的总人口数为51501867人。

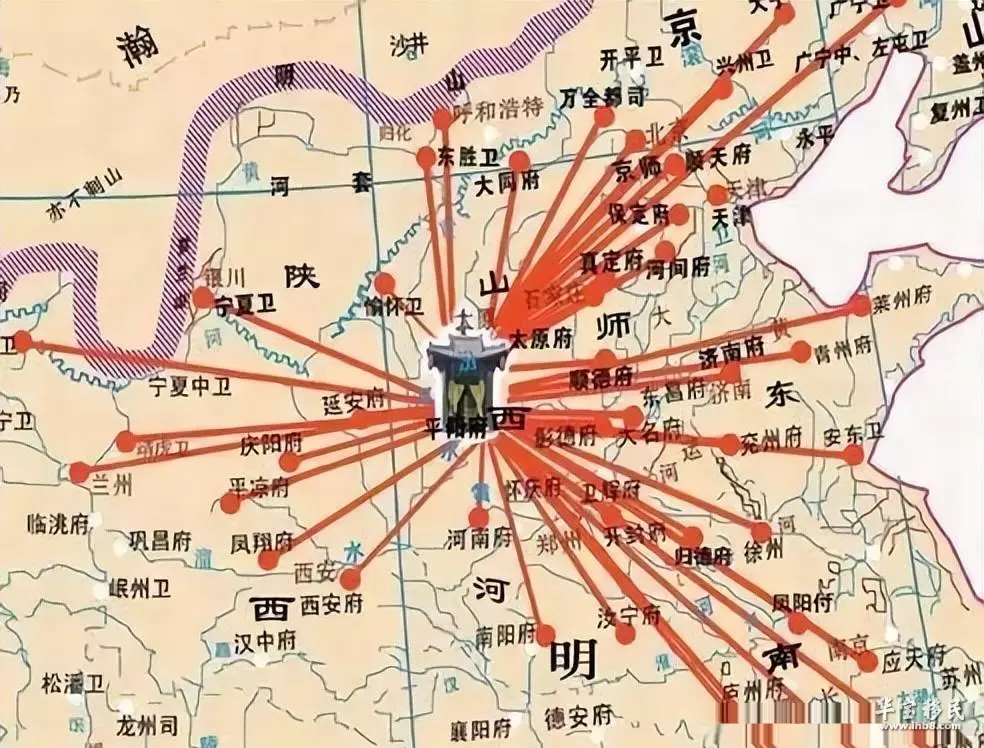

大槐树移民分布

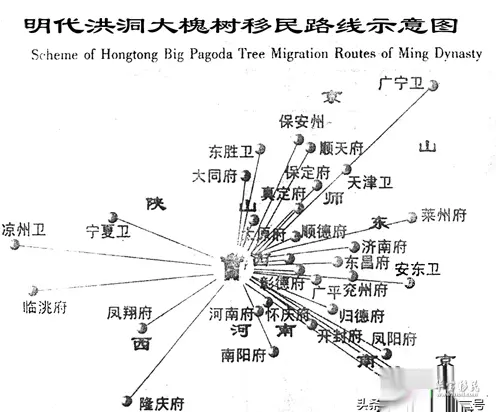

从洪武元年(1368)开始,到永乐十五年(1417)结束,历三朝50年。被移之民以晋南为多,其次为晋东南、晋中数县。

据孔尚任总纂的清康熙版《平阳府志·户口》记载,移民最多为平阳府。

《山西通志》记载民初移民情况

根据《明史》、《明实录》、《日知录之余》等正史及笔记史料的记载,明朝移民来源分布在今18个省级行政区(河南、山东、河北、北京、天津、陕西、甘肃、宁夏、安徽、江苏、湖北、湖南、广西、内蒙古、山西、辽宁、吉林、黑龙江)及下属共500多个县。

移民后裔更是分布在30个省市,2217个县市。

其中河南123个县市,北京、天津、河北142个县市,山东109个县市,山西104个县市,江苏、安徽、湖北、湖南316个县市,陕西、甘肃、宁夏182个县市,黑龙江、吉林、辽宁171个县市,浙江、福建、江西227个县市,广东、广西、贵州248个县市,四川、内蒙古、青海274个县市,云南、西藏、新疆210个县市,海南、台湾111个县市。

海外主要分布在亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的100多个国家。

所以如果各位常常听到身边老人说起大槐树移民,可不仅仅是一个故事,而是几百年前的先祖们,经历的切切实实的跋涉与奔波。

争论与传说习俗

先说争论吧。很多人说,平阳府下一个洪洞县,怎么可能提供如此巨量的移民来源。

这点其实和“湖广填川”中麻城孝感乡的情况类似,不止是作为移民源头,更是中转站。

正史中的确没有明确记载在山西洪洞大槐树下集中移民,但记载迁移山西平阳府之民有多处。

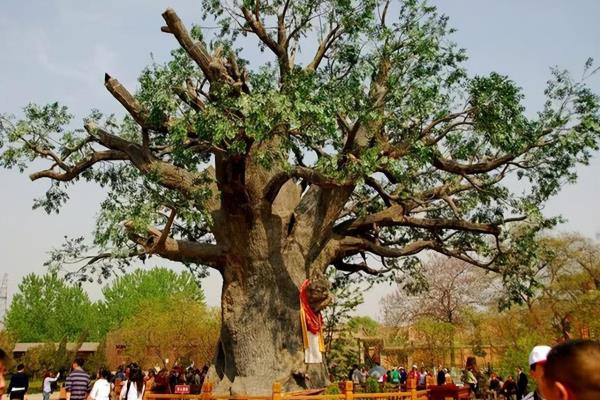

洪洞是平阳府人口大县,宋金之际,洪洞县经济文化更是发展鼎盛,这种情形一直保持到明初。

成化版《山西通志》记载,洪洞是平阳府内唯二的户口最多的县,交通地理位置也非常好,大槐树旁有明朝南北交通的官路,官方选择从此移民,自然而然。

另外,从明朝移民分布的今18个省(市)地区,收集的省志、县志、碑刻、后裔描述记载中,也可证明:

如《温县志》、《宝丰县志》、《宁阳县志》、《丹风县志》、《商南县志》、《山阳县志》等。

关于移民后代小脚趾指甲有两瓣、上厕所成为“解手”的说法,也是传说甚广,并且在“湖广填川”中也有类似的说法。

还有哪些传说或者习俗,以及文中没有提及的姓氏源流,欢迎各位留言补充哦~

喜欢文章的话,记得 哦

关注→←,查看更多姓氏|族谱|宗祠|传统文化文章,

寻根查谱,公众号或百度搜索,认准我们的头像标志哦~

相关文章

-

山西大槐树移民是真的吗(山西洪洞大槐树)

著名儿童歌曲《中国娃》中有句歌词,唱的是“祖籍在那山西大槐树地下”。其背后的历史指的就是从明朝初年到永乐十五年(1417年)前后,明朝政府在山西进行了历时五十年,人数达数十万,迁出范围涉及河北、河南,江苏,福建甚至台湾的一次大规模的强制性移民。这次移民是有史料记载以来中国历史上规模最大、时间最长、范围最广、意义最深远的大移民事件。

2023-12-19 阅读 (23) -

洪洞大移民都有哪些姓氏(临汾洪洞大槐树移民后裔家谱公布)

据史、志、族谱等文献记载和众多的专家学者调查考证,洪洞大槐树移民多为有组织的官方移民,始于金初天辅年间(公元1117~1123),延至清代乾隆时期(公元1736~1795),历经金、元明、清四个朝代,时间跨度达六百余年。移民次数在20次以上,有确凿文献记载的即有18次。其中以明朝洪武年间移民次数最多(10次),规模最大,移民量达80万以上。

2023-11-24 阅读 (40) -

山西大槐树移民姓氏

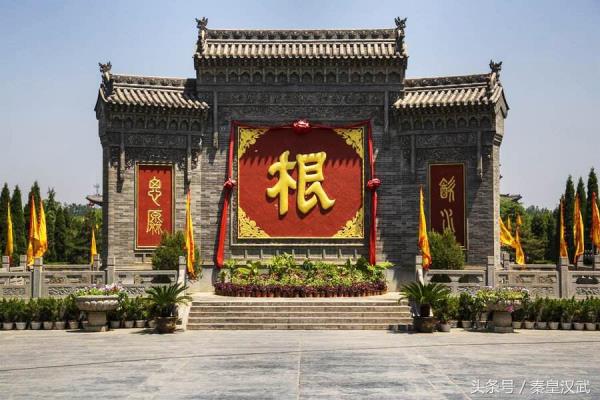

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-12-18 阅读 (23) -

大槐树移民姓氏始祖索引台(山西洪洞县大槐树812个姓氏的人口大迁徙)

“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这句歌谣直面地牵引出历史上一个有名的事件——“山西洪洞县大槐树移民”。很多人幼时在爷爷奶奶身边承欢膝下的时候,总会有这样一个记忆,在某个星河灿烂微风蹁跹的夜晚,跟爷爷奶奶搬着小马扎坐在院子里,抬眼是满目繁星,耳畔有清风呢喃,爷爷奶奶的思绪也变得幽深久远,他们总爱牵着我们的手说起从前。

2023-10-01 阅读 (35) -

山西罕见姓氏(寻根山西)

《麻氏族谱不分卷》麻席珍石印本一册1931年明正德间,麻氏兄弟四人英、雄、端、镇由洪洞迁居浑源。雄传四世而无嗣。此谱为浑源麻氏之合谱。谱载世系表、世次表、坟墓、家庙碑记、诗文。中国山西省大同市浑源县麻镇、麻端、麻英《代州冯氏族谱四卷》冯曦铅印本四册1933年始迁祖盛,字隆菴,明成化中自山东青州府寿光县纪台社三户垛迁居山西代州...

2023-10-15 阅读 (108) -

山西大槐树移民到哪里了

陕西省位于黄河中游。元属陕西行中书省,明置陕西承宣布政使司。甘肃省在我国西北部,元属陕西行中书省,明属陕西布政使司。宁夏在我国西北部,元置宁夏路,属甘肃和陕西行中书省,明置宁夏府,后改宁夏卫,属陕西布政使司。明朝陕西布政使司辖八府,二十一属州,九十五县。洪武二十六年编户二十九万四千五百二十六,口三百三十一万六千五百六十九...

2023-10-08 阅读 (39) -

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-20 阅读 (107) -

山西大槐树移民多少人(为何全国却有那么多大槐树子孙)

“若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝”,这句耳熟能详的谚语,反应的正是明朝时的一场规模空前的移民浪潮。乔楔亭曾经在《题大槐树拟古并序》记载说:“余尝游于豫、燕、晋、齐、陇间,每询姓氏祖籍,多以洪洞大槐树对”。直到今天,从东北到江苏,从陕西到山东,很多人的家谱中都会记载着老家是山西洪洞。

2023-12-01 阅读 (19) -

江西瓦屑坝迁湖北姓氏(江西鄱阳莲湖乡瓦屑坝)

江西上饶鄱阳县莲湖乡,是中国最大淡水湖鄱阳湖中的一个岛乡。在该乡偏南四公里处,有一个主要有胡、朱、何、高、黄、程、邵等19个姓氏,人口3500余人的自然村,叫瓦屑坝村。这里水域辽阔,自古以来,是鄱阳湖水上交通重要枢纽。瓦屑坝村,因西汉时期,这里曾是烧窑制瓦繁华作坊区。陶瓦销往全国各地乃至皇宫,整个坝上和村庄下面全是瓦屑和瓷片(最厚的地方有3米多厚),而故名。

2023-12-05 阅读 (21) -

陕西大槐树移民姓氏

大槐树位于山西省洪洞县,是5a级景区,是以寻根、祭祖为主体的唯一民祭圣地。洪洞大槐树移民时间主要以北宋末年南宋南迁开始,到了明朝之后达到了高潮,然后延续到清代中叶。明朝时期山西洪洞县的移民迁徙长达50年之久,涉及1230个姓氏,迁徙到各地的移民后裔达到亿计。可以说全球除了凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔。

2023-09-30 阅读 (34)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (108)

2023-10-15 阅读 (108) -

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

2023-11-20 阅读 (107) -

2023-12-21 阅读 (75)

2023-12-21 阅读 (75) -

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-04 阅读 (54)

2023-12-04 阅读 (54)

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-27 阅读 (48)

2023-12-27 阅读 (48) -

2023-12-24 阅读 (28)

2023-12-24 阅读 (28) -

2023-12-21 阅读 (75)

2023-12-21 阅读 (75) -

2023-12-19 阅读 (23)

2023-12-19 阅读 (23)