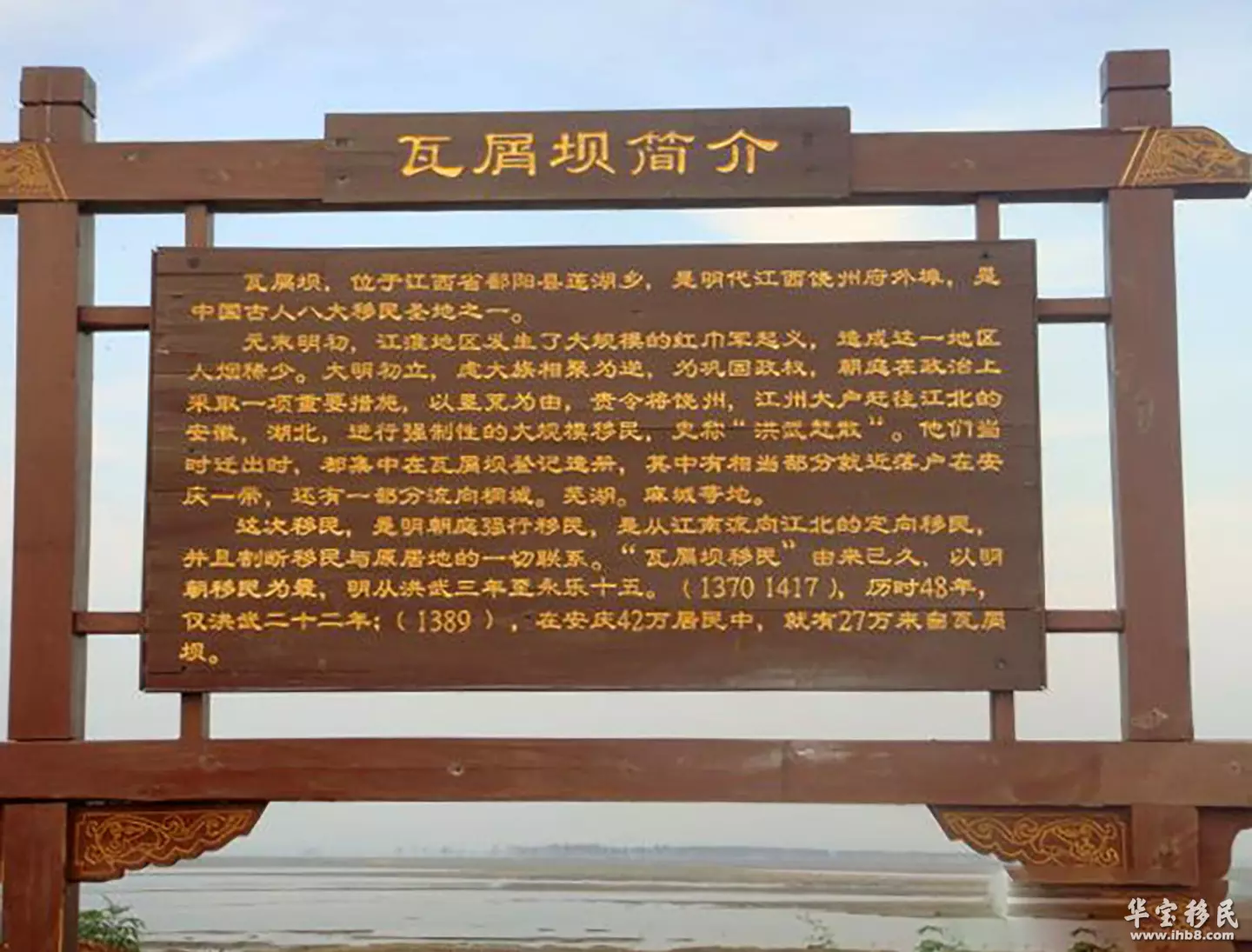

江西瓦屑坝迁湖北姓氏(江西鄱阳莲湖乡瓦屑坝)

江西上饶鄱阳县莲湖乡,是中国最大淡水湖鄱阳湖中的一个岛乡。在该乡偏南四公里处,有一个主要有胡、朱、何、高、黄、程、邵等19个姓氏,人口3500余人的自然村,叫瓦屑坝村。这里水域辽阔,自古以来,是鄱阳湖水上交通重要枢纽。

瓦屑坝村,因西汉时期,这里曾是烧窑制瓦繁华作坊区。陶瓦销往全国各地乃至皇宫,整个坝上和村庄下面全是瓦屑和瓷片(最厚的地方有3米多厚),而故名。

瓦屑坝三面环水,地形成半岛状。这里水路上通饶州府(今鄱阳县),入鄱阳湖。从瓦屑坝起航经茫茫鄱阳湖,通过九江的鄱阳湖湖口,即可达浩荡的长江。再沿长江顺江而下,可达安徽、江苏及上海,逆水而上可达湖北、湖南、重庆、四川。

瓦屑坝是江南普通的一个小村庄,但它在历史上一段移民往事,使该村名声大振。它被誉为全国“八大移民圣地”之一,在江西乃至江南也是唯一的一个。

小小的瓦屑坝,为何名声大振、大名鼎鼎,成为众多江南移民后裔魂牵梦绕的地方,成为人们议论的焦点,而引起了全国诸多专家学者的关注?这要追溯到600年前此地发生的故事。

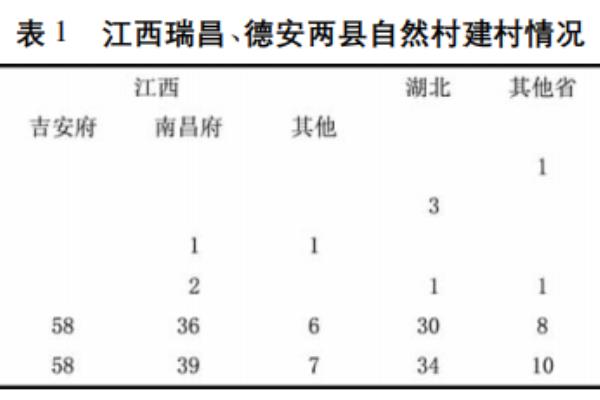

宋元之后,随着全国经济重点的南移,江西成为人口稠密之地。元末的残酷战争,造成了鄂皖豫川大片土地荒芜,成了百里无人烟的“宽乡”。江西则相对安宁,成了地少人多的“窄乡”。为恢复经济,明初开始从江西等地移民至鄂皖豫川,瓦屑坝这座小村便利的渡口,成为了首选的移民集散地。

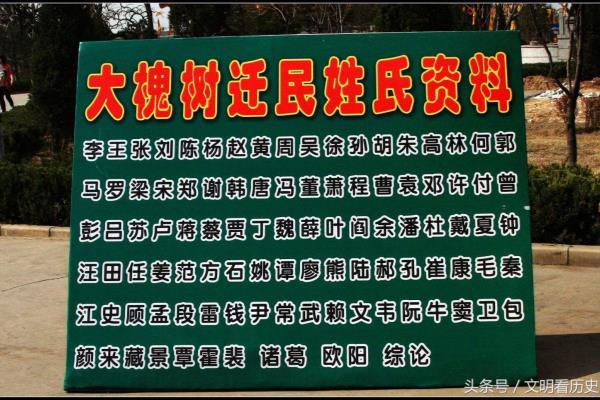

自明初到清中期,在官方组织的移民过程中,江西饶州(今鄱阳县)的瓦屑坝就扮演了极为重要的角色,这里作为明初“江西填湖广”大移民的重要集散地,214万江西移民,绝大多数是从这里出发到湖广地区的,由此而成为八大移民圣地之一,也号称江南第一移民圣地。

据《明史》《明太祖实录》和《中国移民史》及大量家谱记载,仅洪武三十年间(1368年—1397年),江西向湖北、安徽、湖南和江苏移民达214万人。其中,饶州本地移民近百万人而朝廷一纸“禁止回迁”令,无情斩断了移民回乡的愿望。因年长月久,与故乡失去联系的移民逐渐忘记了祖先的具体地点,只记得瓦屑坝这个故乡的符号与标记。

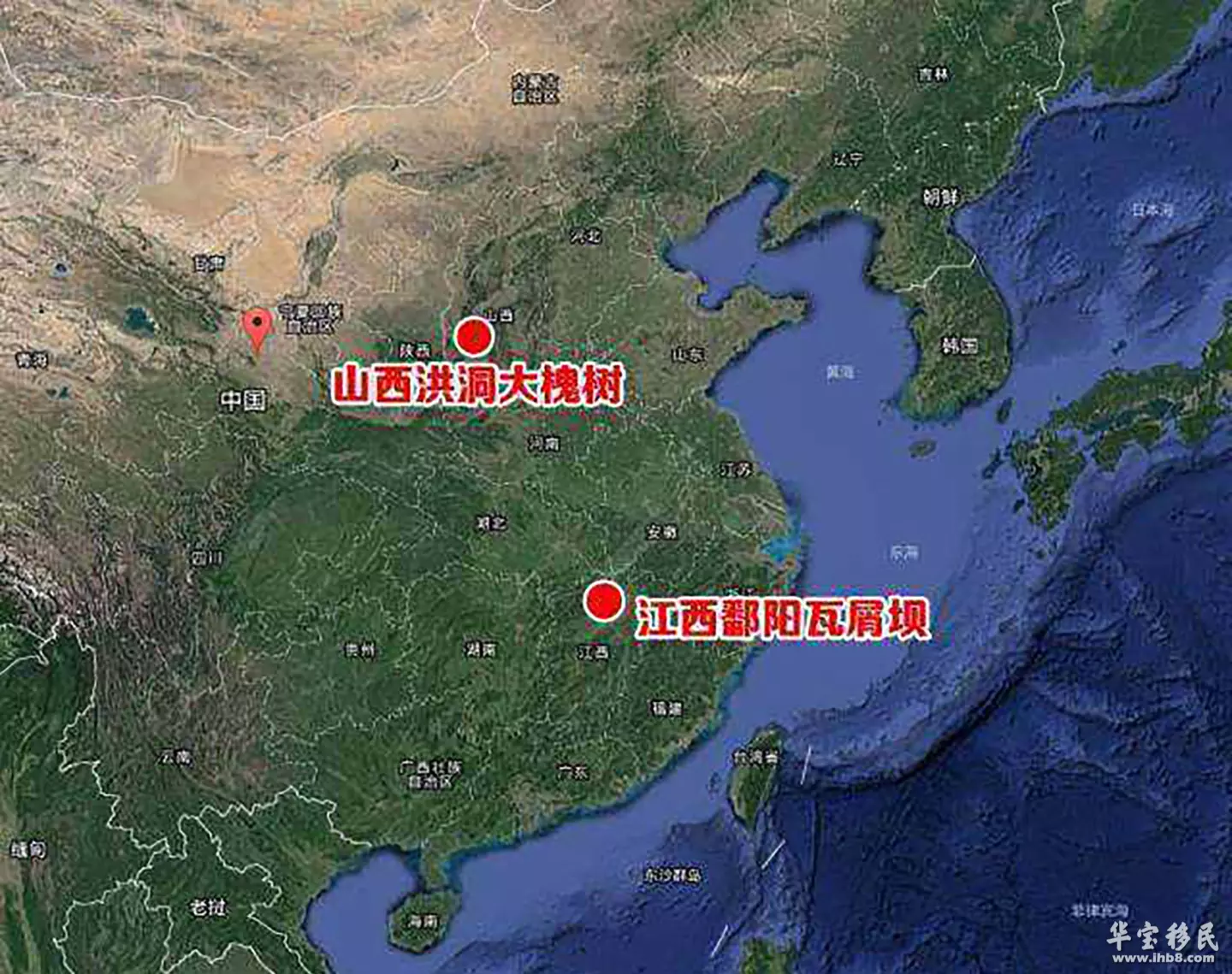

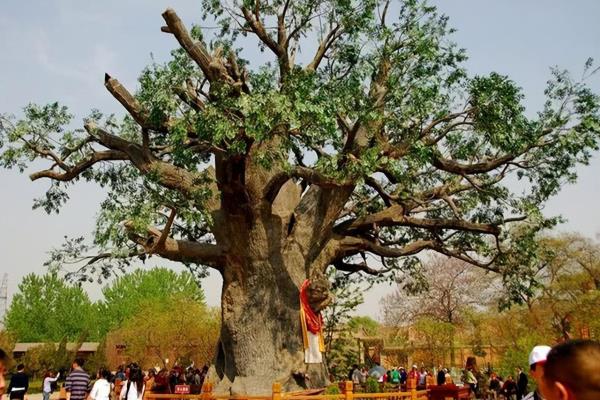

对于瓦屑坝的历史,清康熙年间进士、翰林、湖北人张希良曾作《瓦屑坝考》;乾隆年间进士、吏部主事、鄱阳人史珥作《续瓦屑坝考》;世居鄱阳镇的邓道炼先生,从20世纪50年代至90年代,曾多次对瓦屑坝进行考证,并在《鄱阳文史资料》中写下了《瓦屑坝三考》。上海复旦大学教授葛剑雄、上海交通大学教授曹树基在《中国移民史》中,认定瓦屑坝是中国历史上的移民发源地,得出的研究结论是:“鄱阳瓦屑坝是湖广一带地区移民认同的根”。北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海在央视《百家讲坛》上称:“鄱阳瓦屑坝是安庆地区和其他地区饶州移民一致认同的根”,“是安徽、湖北人的根”。使北有“山西大槐树”、南有“江西瓦屑坝”的美称享誉全国。“瓦屑坝”与“大槐树”,因此并列为中国八大移民圣地之首。可以说,瓦屑坝不仅是专家学者认同的移民圣地,更是无数移民后代心中的圣地,梦里的故乡。

当年,明太祖朱元璋称帝后,为了恢复农业生产,发展经济,安定社会,巩固新王朝,朱元璋采纳郑州知府苏琦“垦田以实中原”及户部郎中刘九皋“古狭乡之民,听迁之宽乡,欲地无遗利,人无失业”的进言,在全国范围内移民。即下令人多地少的狭乡移民到人少地多的宽乡去垦田。明初大移民是明朝统治者有计划且规模巨大的政府行为。

明初大移民声势浩大,涉及地域广阔。北方主要从山西移民到河北、山东、燕京等地。南方主要定向 “江西填湖广”。瓦屑坝是江南第一移民集散地。民国二十二年(1933年)湘乡《龙田彭氏族谱》详细记载了他们家族迁徙过程:“公于洪武二年己酉卜徙湘乡,父子兄弟叔侄男女共二十二人,十月初六起程,初九日至临江府,初十日在皇叔署领票,在曹家埠登舟……,计自初起程,凡二十余日,所至皆挂号……”从他们举族迁徙过程中,我们可以从中发现他们在出发前须“在署领票”(领通行证),沿途须验明身份,“所至皆挂号”,到湖广落脚后,也要“立清界限,报上登籍”,即移民路线自始至终都在官府的管理控制下。

从移民的线路看,古代的通行主要是走水路或陆路。鄱阳瓦屑坝至湖北走水路,饶州府迁往湖北的移民是从鄱阳县(府治地)瓦屑坝上船,经九江的都昌至湖口。从湖口至湖北的黄梅县,或从湖口进长江后,沿长江逆水而上190里到黄州,220里到蕲州,235里到汉口。

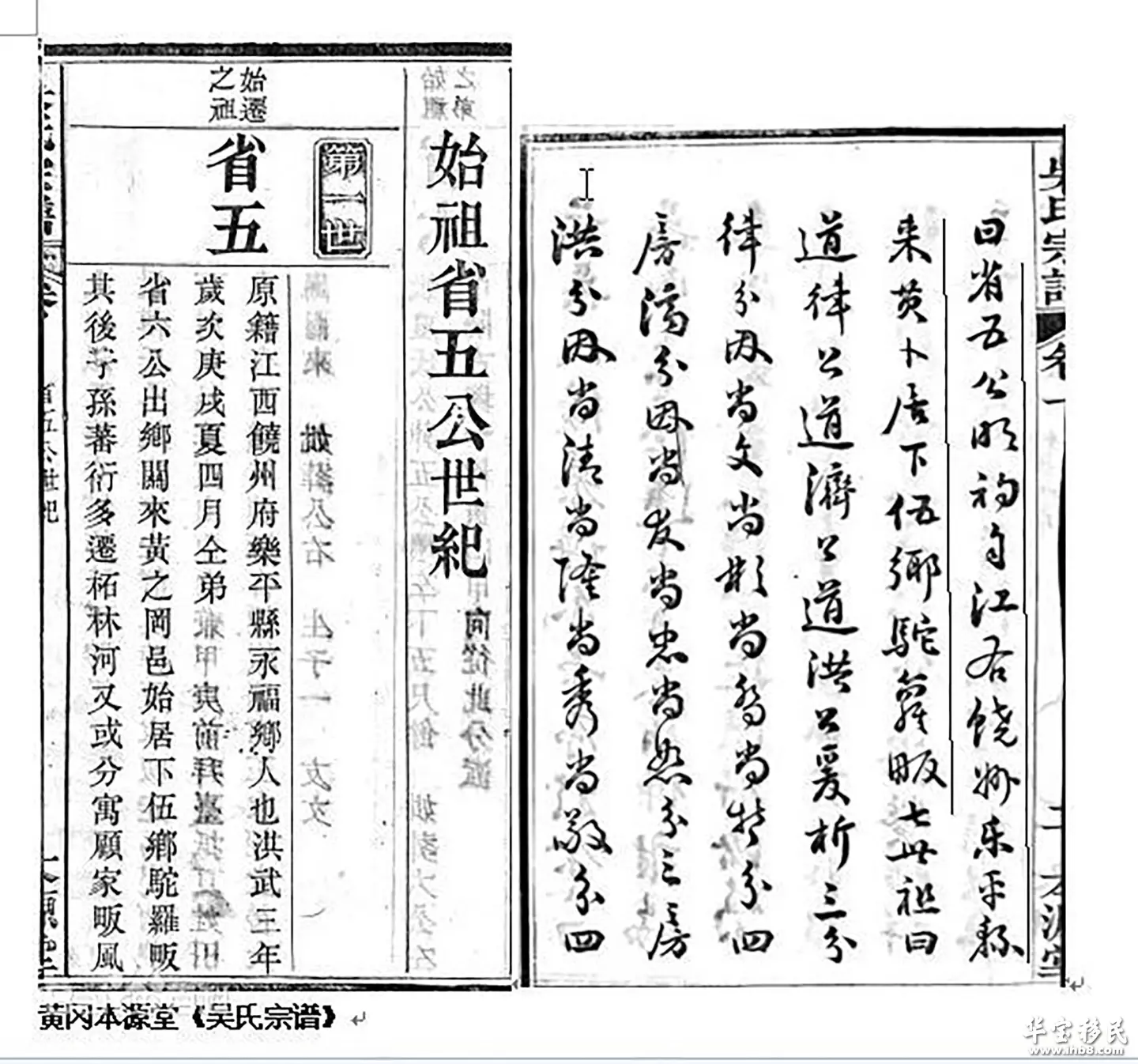

在600余部民间宗谱中,记录了明初大移民的史实,这些移民后裔都记载着他们的“根”在瓦屑坝,都自称自己是“饶州人”和“瓦屑坝人”。 在安庆把图书馆有家谱36部,其中迁自瓦屑坝和鄱阳县的家谱有18部,占移民总数的50%。安徽桐城有族谱63部,其中20%家族的始祖来自瓦屑坝。安徽宿松县,该县256个氏族中有82个氏族明确记载来自瓦屑坝。由瓦屑坝流向安徽的移民,主要分布在合肥、肥东、肥西、凤阳、桐城、长丰、潜山、宿松、太湖、安庆、怀宁、池州、贵池、枞阳、青阳、六安、寿县、黟县、舒城、滁州、望江、东至、芜湖、含山、巢湖、无为、泾县、岳西、歙县、休宁、旌德、当滁、繁昌等33个县市区。

湖北东北地区136部族谱中,迁自江西的有110族。东南地区69部族谱中,迁自江西的有49族。迁自江西的族人,大部分是饶州瓦屑坝的。据麻城市有关调查,迁入麻城的始祖有132人祖籍在江西,其中饶州府最多,占整个迁入麻城的移民总数的87%。

由瓦屑坝流向湖北的移民,主要分布在武昌、黄州、黄石、麻城、孝感、安除、荆州、罗田、仙桃、监利、汉阳、黄冈、英山、襄阳、寿州、天门、襄樊、鄂州、宜城、新州、黄梅、沔阳、蕲春、红安等24个县市区。

由瓦屑坝流向湖南的移民,主要分布在长沙、岳州、邵阳、岳阳、南县、永州、武陵、零陵、辰州(今怀化市沅陵县)、常德、宝庆、靖县、郴州、平江、衡阳、浏阳、华容、桃源等8个县市区。另外河南光山、固始、商城、横川、信阳及四川重庆、巴县等地区均有迁自瓦屑坝的移民。

湖广地区各地收集列的家谱资料中,百家百姓在同说一个“根”那就是”“瓦屑坝”。在先祖家谱中,说瓦屑坝是他们的根,这是真实可信的。其一,在封建社会中,人们把“根”看得很重,不会轻易肯定自己的“根”在哪里,所以移民后裔相信先祖传下的说法;其二,安庆不少族谱中说根在瓦屑坝,谱中记载着:“先世居鄱阳瓦屑坝”或“饶州瓦屑坝”,而且在安徽合肥、宿松、池州,湖北、湖南、河南乃至四川、贵州的移民家谱中也同样记载着“世居饶州瓦屑坝”字样,天下百家百姓在不同地方、不同时间撰修的不同家谱中同认瓦屑坝这个“根”,证明百家百姓,同根同源。瓦屑坝就是明初移民的血脉源头,是明初移民的 “根”,是亿万移民后裔寻根问祖的心中圣地。

600年前,瓦屑坝移民从富庶饶州迁徙到荒无人烟、满目疮痍的湖广地区的,他们每个人都经历了生离死别的磨难。麻城《余氏家谱》中留存下一篇《二世祖君义公迁麻城遗文》,文中转述了他父亲余万五自鄱阳瓦屑坝迁湖北麻城的历程。从中可以看出移民先祖在“兵燹之忧,日无宁刻”的日子里被迫长途迁移辗转,先祖们如无根的浮萍,像风吹四散的蒲公英,被无情地抛弃在大劫后的荒无人烟的苍凉之地。风尘逆旅,艰险莫测,给迁徙者心中留下了刀刻般的伤痕。当年从瓦屑坝迁出的移民,绝大部分没有文化,在异乡,他们为了生存而辛勤劳作,一代又一代,加之频繁地辗转迁徙,移民先祖已无法记下始迁祖地。而先祖们脑际回荡的只有“堆满瓦屑坝的岸坝”。于是,这瓦屑坝成了先祖们魂牵梦绕的故乡,代代相传,思念日深。

清代是我国家谱编修的兴盛时期,由于编修家谱时间距明初移民先祖漫长久远,移民后人在三四百年之后编修家谱时,凭着“一丝回忆”及模糊不清的口传,依然认定瓦屑坝是他们的“根”,是他们的“始迁祖地”,并把它写进了传世的家谱中。瓦屑坝移民在湖广地区的广泛分布,造成这一地区人人皆说“瓦屑坝”,族族皆称“瓦屑坝”的局面。

寻根问祖,认祖归宗,缅怀先祖,是我们中华民族的特殊情结。移民们一代又一代,一代又一辈,他们念念不忘根,不忘“我是瓦屑坝人”。“堆满瓦屑的岸坝,是我魂牵梦绕的故乡。那里是我先祖的故土,那里有我同宗的亲友”。数百年来的寻根愿望,始终没有停止过。

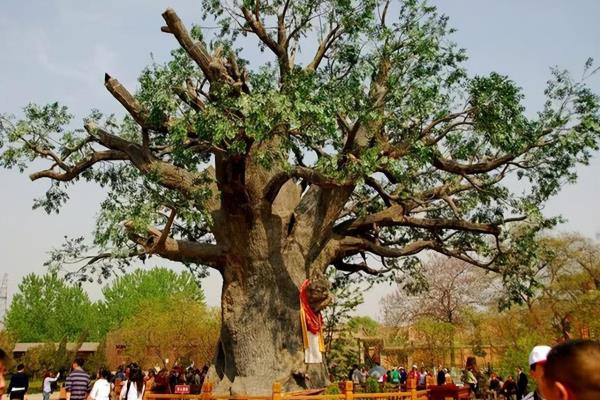

近年来,随着信息化的到来,一篇文章,一段视频,都会引起无数移民后裔的共鸣。他们在呼喊着:“瓦屑坝——安庆人的根”,“瓦屑坝——我梦中的故乡”。他们有的走进了故乡瓦屑坝,圆了寻根之梦。有的正踏上问祖之旅,期盼着“瓦屑坝——让我们血脉再相连”。如今的瓦屑坝,是众多江南移民后裔魂牵梦绕的地方,每年都有数百人来到瓦屑坝村寻根问祖,很多人都带着家谱来到瓦屑坝虔诚祭祖,访祖寻根。瓦屑坝已成为瓦屑坝移民后裔神圣的根和家的象征。

相关文章

-

明朝山西大槐树移民姓氏表

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-15 阅读 (29) -

江西瓦屑坝迁出刘姓(江西瓦屑坝刘姓家族为何迁徙)

新洲问津文化和江西移民融合诞生刘三屋刘氏正骨术六木子问津堂2019-04-27 10:102018年11月30日,由网信办,光明网、人民网、凤凰网等全国30多家媒体的“文脉颂中华?书院@家国”网络传播活动上,我作了《推进中国历史进程的问津人》主题演讲。其中刘三屋刘氏正骨术笫六代传人刘楚樵,作为新洲的历史文化名人,榜上有名,得到政府有关部门的认可和媒体的赞同。

2023-09-23 阅读 (88) -

洪洞大槐树移民姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-12-05 阅读 (26) -

大槐树下走出多少姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

生活不可能像你想的那么好,但也不会像你想的那么坏。——莫泊桑《一生》天涯咫尺间,秋风萧瑟了落叶,枯黄的缱绻着不了情,是根的呼唤,是土地的呐喊。落叶归了根,浮云化了雨,我漂泊的心无处安放,哪里是我的故乡?年前轻狂铅华洗,雨打梦中湿莲花,一个翻飞的梦,是我心心念念的理想。落叶总是念着根,流水总是思着海。恋,恋,恋,一场繁花落,念,念,念,无处可言诺。

2023-09-12 阅读 (43) -

山西大槐树移民姓氏单

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-12-30 阅读 (71) -

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (41) -

从山西大槐树移民的姓氏(大槐树迁徙有哪些姓氏)

网上有句歌谣这样唱:问我先祖哪里来,家在山西大槐树。很多人说,现在大半的中国人,都跟这里脱不开关系。尤其河北、山西、山东、安徽等地,上了年纪的人还会讲各种迁徙传说。那么,山西大槐树到底是个怎么样的地方?到底迁出了哪些姓氏,又有哪些故事呢?山西洪洞大槐树移民从广义的范围讲,大槐树移民,是从从北宋末年南迁,到明朝洪武、永乐形成高潮,一直延续到清代中叶的一场人口大迁徙运动。

2023-10-26 阅读 (25) -

河南考生移民湖北的多吗(2023年河南高考移民地方排名)

昨天和湖北的朋友聊天,他的孩子在当地的重点初中就读,孩子的户口还在河南,他正在纠结是否给孩子迁户口到湖北,避开河南高考的千军万马!是啊,谈及高考,对于人口大省的河南考生有说不尽的辛酸,省内就一所211学校—郑州大学,高考难度大对于很多家长来说,换个赛道,会不会让孩子离名校更近些呢?据统计,2022年河南高考人数已经达到125万位列全国第一,第二名山东省80万,中间相差将近一半!

2023-12-13 阅读 (40) -

大槐树移民姓氏表(洪洞大槐树李姓移民表)

洪洞大槐树李姓移民表 平定李氏一支始祖讳江, 于明洪武初由平阳府洪洞县迁居平定县州南营街, 后迁居西锁簧村; 临清李氏一支始祖讳伯当, 于明永乐年间自洪洞迁居临清县城西北肖家寨村; 临清李氏另一支始祖于明初自山西洪洞迁居临清县肖寨村; 新密李氏一支始祖讳政, 世居洪洞, 自永乐年间迁豫, 兄弟三人,长居密县, 次居洧川, 三居新郑, 迄今已传二十一世; 威县李氏一支始祖自明洪武末年由洪洞县二十五里方保村迁于威县直隶广平府曲周县城东北九十里的油坊村, 大始祖住魏家寨, 二始祖住李家店, 本生始祖行三讳三老

2023-12-04 阅读 (54) -

四川大槐树移民姓氏(812个姓氏从洪洞大槐树下走出)

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-12-27 阅读 (48)

热门资讯

-

2023-11-19 阅读 (717)

2023-11-19 阅读 (717) -

2023-10-15 阅读 (108)

2023-10-15 阅读 (108) -

山东大槐树23个姓氏名单(历史上山西大槐树移民共涉及869个姓氏)

2023-11-20 阅读 (107) -

2023-09-23 阅读 (88)

2023-09-23 阅读 (88) -

2023-12-21 阅读 (75)

2023-12-21 阅读 (75)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (71)

2023-12-30 阅读 (71) -

2023-12-28 阅读 (31)

2023-12-28 阅读 (31) -

2023-12-27 阅读 (48)

2023-12-27 阅读 (48) -

2023-12-24 阅读 (27)

2023-12-24 阅读 (27) -

2023-12-21 阅读 (75)

2023-12-21 阅读 (75)