清朝大槐树村移民史(“大槐树移民”虽然时隔几百年)

说起“走西口”,可能大家这些年受到一些影视作品的影响会认为这是一个单独的历史事件,而“走西口”的当事人仅为山西人。事实上,这种说法很不科学,“走西口”对后来的影响十分深远,并不能当作单独的历史事件研究,而当时参与“走西口”的人群并不仅为山西人,今天我就与大家聊聊“走西口”。

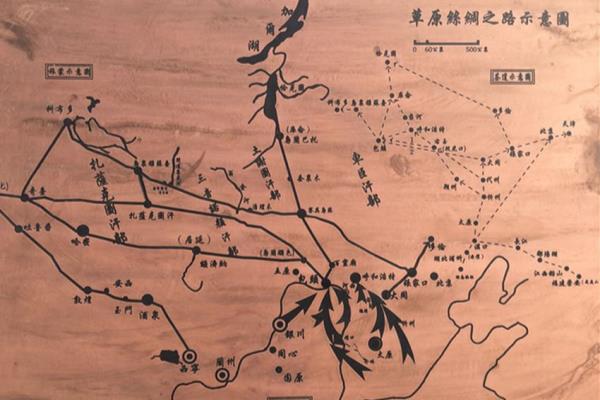

西口,狭义的西口指长城北的口外,包括山西杀虎口;陕西府谷口;河北独石口,即晋北人、陕北人以及河北人走西口的交汇点。西口是晋商、陕商出关与内蒙外蒙贸易的地方,所以走西口的主力人群包括晋北人,陕北人,河北人。

说起走西口的发源地,那么,我们首先得聊聊陕北人的来源。

根据史籍记载,陕北地区在明代之前一直都是中原民族和北方游牧民族交战的地方,并没有多少常住的居民,土地也十分贫瘠荒凉。宋代时候我们家喻户晓的杨家将,就是在这片土地上连年征战的。

到了元末明初,朱元璋坐上了龙椅,在当时的社会环境下,就发生了明朝大移民——也就是我们民间常说的“大槐树移民”。在这个时间段,明朝廷分别在许多地方设立了办事处,老百姓在大槐树这个地方中转获取凭证后,移民到全国各地。

当时许多晋地的老百姓都迁往陕北,大大扩充了陕北地区的人口数量,所以,我们如今听到的陕北方言与山西话十分相似。当然,陕北不光有山西人迁移过来,还有许多我国其他地区如河南河北等地的百姓迁移至此。

其实,广义的“西口”就是长城北方当时贸易活动频繁的地区,刚才我们也讲过“走西口”可不止是山西人的事,况且,当时的山西人也并不都是山西人,在山西当地的都是全国各地的百姓。

明朝洪武年间,全国共有近六千万人口,其中,山西人口四百万,这个比例自然会促进山西地区的民众迁移,我们今天要说的关键就在此处。

那么,当时的山西为什么有这么多人?

实际上是因为黄河发大水,元代朝廷并没有措施治理,最终,导致黄河中下游很多地方一片大泽。再加上后来朝代更替战乱灾祸频发,使得这一地区百姓死伤许多,苦不堪言。

这时的山西可谓风调雨顺,粮食收成很好,而且山西地势易守难攻,通常不在战争范围内。所以黄河中下游地区的百姓慕名迁移而来,使得山西地区人口暴涨,明朝廷不得不按照一定比例将山西民众迁出。

已经迁移到安乐地的老百姓自然对迁出山西不情不愿,这时明朝廷连哄带骗,告诉老百姓们:不愿意迁走也行,不过得去大槐树这个地方报道,将情况说明。老百姓们一听不必迁走,自然纷纷赶往大槐树,这时候明朝军队包围了大槐树的人们,最终,拿绳子一串串的将他们捆起来强行迁出山西。

在这群被明军绑走的老百姓中,当然,不光是当时黄河中下游逃难而来的老百姓,可以说是在全国各地都有。最终,在明朝这番政策下,留下的山西人也不仅是山西本地人,以至于后来的“走西口”人群可以说是融汇了全国各地的血脉。

在明朝时期,山西地区可以称得上富庶,然而,到了清朝,情况就急转直下了。

在乾隆年间全国人口超过三亿,这时土地和人口的矛盾逐渐显现出来,使得本来就不怎么肥沃的山西土地,产量变得逐渐跟不上消耗,伴随着灾年偶发的自然灾害,山西人不得不向外闯荡谋求生路。跟之前的大槐树移民相似的是,这次的走西口人群同样是被逼无奈的,或者说,大槐树移民是被明朝军队赶着走的,走西口是被恶劣的生存环境赶着走的。

走西口的人流大体分为两种路线:一是一路向西进入蒙古大草原,二是往东走穿过大同从张家口进入蒙古。

可以说,走西口是“中国近代史上最著名的五次人口迁徙”事件之一,从明朝中期至民国初年四百余年的历史长河中,无数山西人、陕西人、河北人背井离乡,打通了中原腹地与蒙古草原的经济和文化通道,带动了北部地区的繁荣和发展。

民间所说的“走西口”中的西口指长城北的口外。走出山西杀虎口,就到了昔日由山西人包揽经商天下的归化与绥远(统称归绥)、库伦和多伦、乌里雅苏台和科布多及新疆等地区。“杀虎口”还是通往蒙古恰克图和俄罗斯等地经商的重要商道。

以前我们聊过的八家晋商就是在这一时期发家致富的,这就是“走西口”的老百姓里混的最好的一批人。乔家大院的家主乔贵发,就是个中代表,这位当时连饭都吃不起的当铺伙计,在与人合作经营杂货店铺之后一步一步开设起自己的“广盛公”。

后来,又因为经历波折绝境重生而将商号重命名为“复盛公”,当时乔家这处的生意可谓做的很大,“复盛公”跟全国各地都有贸易往来。

都说“复盛公”就是后来包头市的原型,可见,乔家当时有多显赫。然而,乔贵发的发迹只是个例,大部分走西口的人一路颠沛流离,为了生计辛苦操劳。

我们如今能听到许多地方都有山西调的民歌,那没准就是当初走西口的人们将失落与困苦化成的力量,还有对无法归去的故乡的思念。

参考资料:

『《历史上的“走西口”》、《中国第五次人口大迁徙》』

相关文章

-

清朝前期山西人口迁徙(明初山西人口比河南、河北总和还多25万)

长期以后,我国都是以小农经济为主的农业社会,农业收成的好坏与大自然有着紧密联系,像自然灾害这样剧烈的自然活动会直接造成农产品的绝收,严重扰乱人们的正常生活,破坏正常的社会秩序,给人们带来无尽灾难,明季吴甡巡抚山西,他指出:“晋民有三苦。一苦凶荒,无计糊口。一苦追呼,无力输租。一苦杀掠,无策保全。”可见灾荒对晋民造成的苦难是非常严重的。

2023-11-10 阅读 (24) -

清朝山东移民东北(山东人口迁移对山东的影响)

十八世纪,山东的人口暴增超过了土地的承载力,导致人多、地少、粮少、物价上涨,再加上山东地区频发的灾荒,也刺激了山东人民四处流离。诚然,山东移民潮促进东北、山东两地区社会和经济的传播、交流、融合和互补,有助于人口素质的提高,推动东北与关内社会经济和文化更加协调、统一等。关于山东移民对东北地区的影响,学者多有论及,

2023-09-25 阅读 (47) -

清朝大槐树村移民史(“大槐树移民”虽然时隔几百年)

说起“走西口”,可能大家这些年受到一些影视作品的影响会认为这是一个单独的历史事件,而“走西口”的当事人仅为山西人。事实上,这种说法很不科学,“走西口”对后来的影响十分深远,并不能当作单独的历史事件研究,而当时参与“走西口”的人群并不仅为山西人,今天我就与大家聊聊“走西口”。西口,狭义的西口指长城北的口外,包括山西杀虎口;陕西府谷口;河北独石口,即晋北人、陕北人以及河北人走西口的交汇点。

2023-10-23 阅读 (28) -

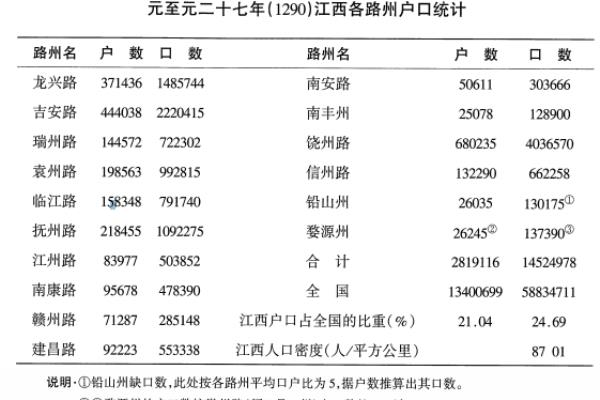

清朝江西人口迁移(江西人口变迁史与江西填湖广)

文化传承,从点滴做起。四川人老曾,爱好方言文化的一名70后,为大家收集整理一些历史文化资料。头条号、百家号、知乎号:四川人老曾。江西人口变迁史远古的旧石器时代,现今的江西境内即有人类生息。经过漫长历史年代的 繁衍,随着社会的发展,到西汉时期江西境内始置较为完整的行政区划,有了正式的户口统计。西汉元始二年(2年)第一次统计,有6万余户,35万余口。

2023-10-23 阅读 (27) -

清朝前期的人口迁移(初探明清时期人口迁移情况)

明清时期是中国历史上的一个重要时期,也是人口迁移的一个重要时期。在这个时期,人口迁移的原因和方式与现代有很大的不同,但是对于研究中国历史和社会变迁有着重要的意义。本文将以初探明清时期人口迁移情况为主题,从人口迁移的原因、方式和影响三个方面来探讨明清时期人口迁移的特点。一、人口迁移的原因明清时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的人口迁移主要是由于经济和政治的变化所引起的。

2023-11-25 阅读 (30) -

清朝前期山西人移民内蒙古的原因

上一期我们讲了以山东人民为主的闯关东,这一期我们接着来讲以陕西人民为主的走西口。如果说闯关东是因为战争、灾害、以及政策上的原因产生。那么走西口就是因为生存(灾害)、经济发展而促成。走西口也是我们人口迁移历史上时间持续最长的一次,大致从明朝中期开始,至民国初年结束,共计大约400年。西口,指的就是大名鼎鼎的杀虎口(最开始叫杀胡口),也是明长城上最有名、位置最重要、最有代表性的关口。

2023-11-29 阅读 (32) -

清朝华人在南非安全吗(30万华人的非洲国家)

在传奇好望角航线边的彩虹之国南非,与中国远隔12933公里,尽管距离遥远,却与我们国家颇多联系。继南非的经济中心约翰内斯堡之行后,我们来到了南非的三大首都之一,也是南非的行政首都——比勒陀利亚。比勒陀利亚的新唐人街,已经有20多年的历史了。看似时间很长,但之所以说它是新唐人街,是因为在约翰内斯堡的老唐人街从清朝就已经存在,至今已有百年,衬得这条唐人街就显得年轻许多。

2023-12-04 阅读 (19) -

清朝少数民族政策(如何教化统治人数更广的汉族民众)

公元1644年,伴随着明将吴三桂洞开山海关的大门,中国最后一个封建皇朝由此登上了历史的舞台。关于清朝的这二百多年历史,由于种种原因,至今依然存在着不少争议。但毋庸置疑的是,单单从统治的稳定性来说,清朝一定算得上是一个比较成功的朝代,以至于有部分历史学家认为,如果没有外部的一些压力,或许清朝远不止两百多年寿命。

2023-12-10 阅读 (20) -

清朝前期人口迁移的原因(初探明清时期人口迁移情况)

明清时期是中国历史上的一个重要时期,也是人口迁移的一个重要时期。在这个时期,人口迁移的原因和方式与现代有很大的不同,但是对于研究中国历史和社会变迁有着重要的意义。本文将以初探明清时期人口迁移情况为主题,从人口迁移的原因、方式和影响三个方面来探讨明清时期人口迁移的特点。一、人口迁移的原因明清时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的人口迁移主要是由于经济和政治的变化所引起的。

2023-12-17 阅读 (25) -

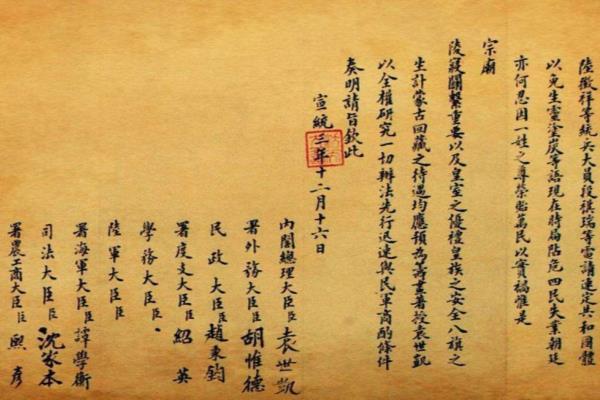

清朝移民是哪一年(1912年清朝为何退位)

引言:公元1912年,大清朝最后一任帝王溥仪宣布退位,持续两千多年的封建帝制成了过往,时代来到了民国。一个在东北起家的政权,最后消解与繁华的北京城,用最后的荒诞和闹剧,让一个时代落下了帷幕。这荒诞和闹剧中,有无数的垂死挣扎,还有那根植于血脉中的丑陋!那么问题来了!元朝有北元,明朝有南明,晋朝有东晋,但凡有退路,皇族就不会自甘灭亡。

2023-12-29 阅读 (22)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (910)

2023-10-08 阅读 (910) -

2023-08-19 阅读 (649)

2023-08-19 阅读 (649) -

2023-11-20 阅读 (509)

2023-11-20 阅读 (509) -

2023-10-10 阅读 (498)

2023-10-10 阅读 (498) -

2023-10-26 阅读 (222)

2023-10-26 阅读 (222)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (70)

2023-12-30 阅读 (70) -

2023-12-30 阅读 (84)

2023-12-30 阅读 (84) -

2023-12-30 阅读 (81)

2023-12-30 阅读 (81) -

2023-12-30 阅读 (49)

2023-12-30 阅读 (49) -

2023-12-30 阅读 (64)

2023-12-30 阅读 (64)