清朝山东移民东北(山东人口迁移对山东的影响)

十八世纪,山东的人口暴增超过了土地的承载力,导致人多、地少、粮少、物价上涨,再加上山东地区频发的灾荒,也刺激了山东人民四处流离。

诚然,山东移民潮促进东北、山东两地区社会和经济的传播、交流、融合和互补,有助于人口素质的提高,推动东北与关内社会经济和文化更加协调、统一等。关于山东移民对东北地区的影响,学者多有论及,本文主要着眼于山东移民东北对山东社会本身的影响。

一、缓和山东地区的人地矛盾

清朝前期山东人口自然增长速度过快,导致人口过多,但是由于土地有限,同时土地兼并的原因,使得山东产出现了很多无地、少地的贫苦农民。他们无法解决温饱问题,所以被迫出关,移民东北地区,寻求生存资料。山东人口的大量外迁,人多地少的矛盾得到了一定程度上的缓和,人口密度上涨趋势趋于缓和,在全国的比重中也逐渐下降。

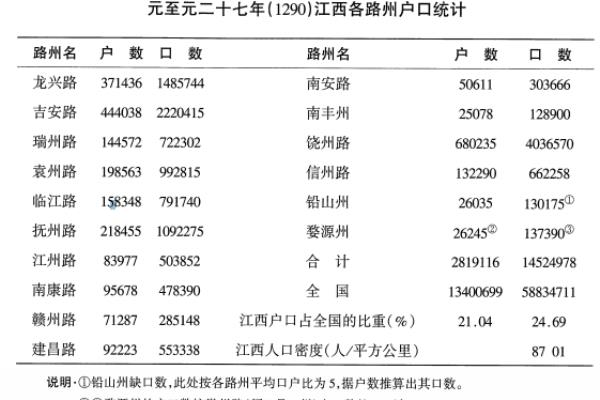

由表可知,山东人口占全国人口总量的比例呈现着先上升后下降的趋势,而就全国人口密度增长来看,山东地区的人口密度在乾隆十四年以后以缓慢的速度增长,乾隆时期是整个清朝人口大发展的时期,从江苏等省份的人口密度来看就能看出来,为什么山东地区的人口密度增长却不是很大呢?

除了频繁的自然灾害以外,移民东北也应该考虑。大量的外迁人口缓和了山东地区暴增的人口增长的强劲势头,减缓了人口的增长速度,在一定程度上降低了当地的人口密度,从而暂时减轻了土地与人口的压力,使耕地紧张状况得到了一定程度上的缓解,人口与耕地的矛盾在一定程度上得到缓和。

二、山东粮食种植结构的调整和优化

二年三熟制,直到雍乾之际才开始在山东地区发展起来,其发展促使了山东地区农业的商业化和集约化。许檀指出小麦、大豆取代粟谷成为山东主要粮食作物,使得二年三熟制逐渐成熟起来,小麦成为两年三熟的核心作物。崇祯《历乘》称:“北人以粟为主,粟收遂称大稔”。直到明后期山东的种植结构中粟仍占据着主要的地位。

但是,随着清朝初期山东人口的快速增加,单季种植的粟已经不能够满足日益增长的粮食需求了,所以必须出现一种能够高产的复种作物来满足日益增长的粮食需求,而且要满足两年三熟的耕种机制,要满足两年三熟的耕种机制的农作物需要在冬季生长,与其他作物生长时令错开,以便倒茬轮作。那么首先我们来看一下山东地区粮食作物的种收时令:

小麦八月中种五月初收,大麦正月中种五月初收,粟谷二月种八月收,荞麦六月中种九月中收,木棉清明种八月收,脂麻谷雨种八月收,绿豆五月初种九月收,豌豆、黑豆、青豆、黄豆,五月初种九月中收,黍四月种七月收,稷四月种七月收,蜀秫三月初种八月收。

从这些作物当中,只有小麦和大麦能够越冬,且在五月之前能够收割,这样以便于倒茬轮作,且小麦是细粮,口感好,价值大,有“一麦胜三秋”的说法,所以,小麦理所当然的被山东人民所选择。

而大豆以其“生长期短,能够免耕直播”的特性成为最理想的麦后换茬的农作物品种,清朝初期山东地区的大豆种植也经历了由春播为主到由夏播为主的转化,并且夏季种大豆也有利于维持土壤的肥力。由此“麦-豆”两年三熟的耕作机制在山东地区逐渐成熟发展起来,小麦、大豆也取代粟成为山东地区主要的粮食作物。

玉米番薯等高产作物的推广,使得山东地区的农业种植结构发生相应的变化,由于山东地区耕地资源有限,所以想要在有限的资源条件下养活更多的人,只能提高粮食作物的产量。

而玉米、番薯等高产作物在山东地区的推广,正是为了养活更多的人,在大量人口外迁的同时,山东人民种植玉米、番薯等高产作物,这些作物对于土壤条件的要求不是很高,成活率高,亩产也高。下表是玉米、番薯在山东地区传播开来的相关统计

从表中我们可以得出,玉米番薯在乾隆年间传播迅速,而乾隆年间也是人口增长速度飞快,“番薯、玉米的推广,提高了当时山东人民的成活率,同时也给山东人民迁徙提供了物质保障。

总之,由于人口的快速增长,导致人地矛盾尖锐,人民为了获得食物,不得不优化粮食作物的种植结构,各种高产作物推广开来,两年三熟的种植结构也成熟起来。

三、促进山东地区社会结构的调整和优化

山东社会结构按照传统的“四民”标准进行职业划分,即将全部人口分为士、农、工、商四大群体。清代山东地区是典型的农业社会,农业生产是山东地区主要的生产方式,山东境内绝大部分的都是从事农业生产农民。据载曹州府“四民之业,农居六七”,东平州“农居十六”,临朐县“耕者十七”。

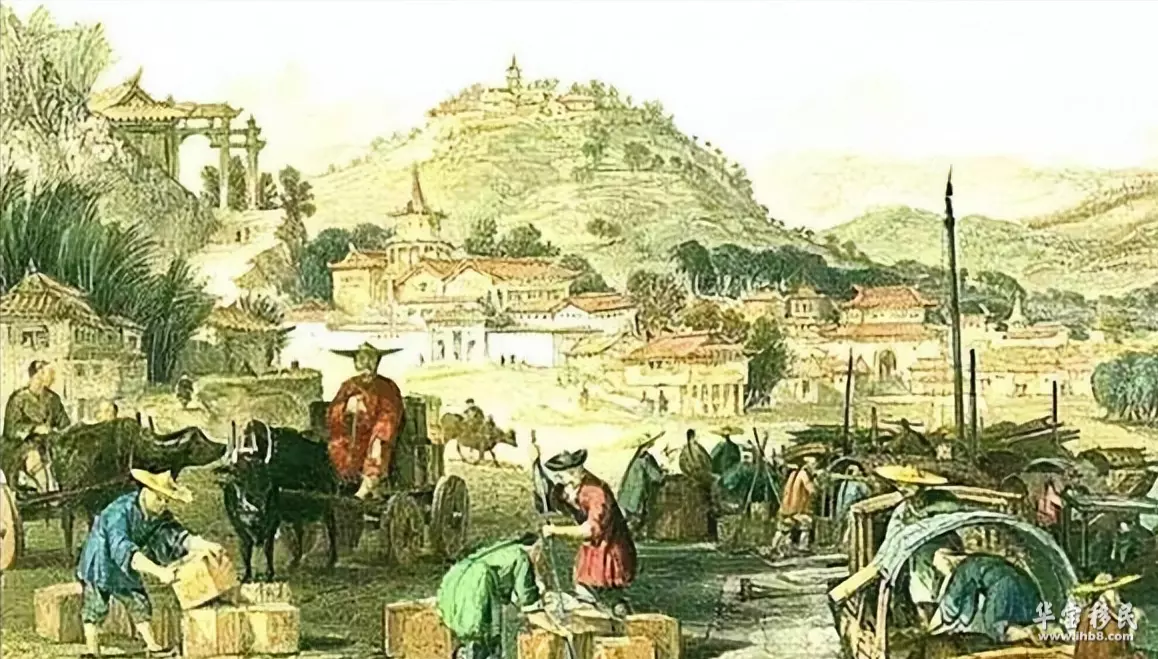

随着山东地区人口的猛增,人地矛盾逐步激化,大量的山东人民失去了土地,从传统的农业中游离出来,去从事其他非农行业谋生。康熙巡边时“见各处皆有山东人,或行商或力田,至数十万人之多”。

山东各地的从商人口也逐渐增加,鲁商也逐渐形成规模,到清朝中后期黄县地区的从商人员高达百分之五十多。同时一些专门的商业市镇和手工业的生产区也形成了规模,临清以其优越的水陆交通,逐渐发展成为山东地区重要的粮食集散地,临朐县主要生产生丝以及丝织品,到光绪年间已经非常兴盛了。

沿海地区的海运贸易兴起发展起来,一些港口城市兴起,昌邑县下营口“通关东,米船岁入关东豆无数”,黄县的龙口也是由一个小渔村发展到重要的外贸易港口的;金家港也在嘉庆时期发展成为了山东地区最主要的海上商品集散地。

大量的人口外迁,或者大量人口离开土地,促进了山东地区经济结构的趋于优化,很多的人口不再从事农业生产,而是从事或者是与农业相关的农产品加工业,或者是来回贩卖各种物质的商业,或者是贯通整个商业活动的运输业。

四、稳定山东社会

清朝前期山东地区大批贫苦民众迁徙东北等地,缓和了山东地区的人口压力,人地矛盾,也稳定了山东社会,乾隆中后期山东社会比较安定,大规模的动乱现象在没有出现过。

外迁的大量山东人民,在求生的同时,也会通过各种方法,将在外赚取的钱粮等给仍在山东的亲人,大量离开土地的人民,从事着手工业,运输业等各种非农产业,赚取相对较多的钱财,钱粮多了,百姓的幸福感就会上升,这对于山东社会的稳定非常重要。

再者,选择移民的主要是青年男性,按照社会学、心理学的分析,这个年龄的青年男性是社会不稳定的主要因素,因为他们正处于性格养成阶段,性格还不够稳定,易冲动,所以这一部分不稳定因素的外迁也有利于山东地区的社会稳定。

五、总结

清朝初期的山东的移民活动,在一定程度上缓解了日益加剧的人地矛盾,降低了人口的增长率,同时也对山东地区的社会结构起到了调整和优化的作用,各种商业市镇兴起,沿海的港口贸易兴盛,对于山东社会的平稳发展起到了积极的作用。

相关文章

-

清朝前期山西人口迁徙(明初山西人口比河南、河北总和还多25万)

长期以后,我国都是以小农经济为主的农业社会,农业收成的好坏与大自然有着紧密联系,像自然灾害这样剧烈的自然活动会直接造成农产品的绝收,严重扰乱人们的正常生活,破坏正常的社会秩序,给人们带来无尽灾难,明季吴甡巡抚山西,他指出:“晋民有三苦。一苦凶荒,无计糊口。一苦追呼,无力输租。一苦杀掠,无策保全。”可见灾荒对晋民造成的苦难是非常严重的。

2023-11-10 阅读 (24) -

清朝山东移民东北(山东人口迁移对山东的影响)

十八世纪,山东的人口暴增超过了土地的承载力,导致人多、地少、粮少、物价上涨,再加上山东地区频发的灾荒,也刺激了山东人民四处流离。诚然,山东移民潮促进东北、山东两地区社会和经济的传播、交流、融合和互补,有助于人口素质的提高,推动东北与关内社会经济和文化更加协调、统一等。关于山东移民对东北地区的影响,学者多有论及,

2023-09-25 阅读 (48) -

清朝大槐树村移民史(“大槐树移民”虽然时隔几百年)

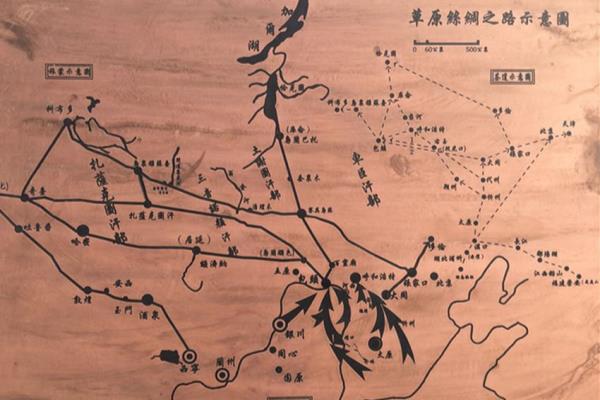

说起“走西口”,可能大家这些年受到一些影视作品的影响会认为这是一个单独的历史事件,而“走西口”的当事人仅为山西人。事实上,这种说法很不科学,“走西口”对后来的影响十分深远,并不能当作单独的历史事件研究,而当时参与“走西口”的人群并不仅为山西人,今天我就与大家聊聊“走西口”。西口,狭义的西口指长城北的口外,包括山西杀虎口;陕西府谷口;河北独石口,即晋北人、陕北人以及河北人走西口的交汇点。

2023-10-23 阅读 (28) -

清朝江西人口迁移(江西人口变迁史与江西填湖广)

文化传承,从点滴做起。四川人老曾,爱好方言文化的一名70后,为大家收集整理一些历史文化资料。头条号、百家号、知乎号:四川人老曾。江西人口变迁史远古的旧石器时代,现今的江西境内即有人类生息。经过漫长历史年代的 繁衍,随着社会的发展,到西汉时期江西境内始置较为完整的行政区划,有了正式的户口统计。西汉元始二年(2年)第一次统计,有6万余户,35万余口。

2023-10-23 阅读 (28) -

清朝前期的人口迁移(初探明清时期人口迁移情况)

明清时期是中国历史上的一个重要时期,也是人口迁移的一个重要时期。在这个时期,人口迁移的原因和方式与现代有很大的不同,但是对于研究中国历史和社会变迁有着重要的意义。本文将以初探明清时期人口迁移情况为主题,从人口迁移的原因、方式和影响三个方面来探讨明清时期人口迁移的特点。一、人口迁移的原因明清时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的人口迁移主要是由于经济和政治的变化所引起的。

2023-11-25 阅读 (32) -

清朝前期山西人移民内蒙古的原因

上一期我们讲了以山东人民为主的闯关东,这一期我们接着来讲以陕西人民为主的走西口。如果说闯关东是因为战争、灾害、以及政策上的原因产生。那么走西口就是因为生存(灾害)、经济发展而促成。走西口也是我们人口迁移历史上时间持续最长的一次,大致从明朝中期开始,至民国初年结束,共计大约400年。西口,指的就是大名鼎鼎的杀虎口(最开始叫杀胡口),也是明长城上最有名、位置最重要、最有代表性的关口。

2023-11-29 阅读 (32) -

清朝华人在南非安全吗(30万华人的非洲国家)

在传奇好望角航线边的彩虹之国南非,与中国远隔12933公里,尽管距离遥远,却与我们国家颇多联系。继南非的经济中心约翰内斯堡之行后,我们来到了南非的三大首都之一,也是南非的行政首都——比勒陀利亚。比勒陀利亚的新唐人街,已经有20多年的历史了。看似时间很长,但之所以说它是新唐人街,是因为在约翰内斯堡的老唐人街从清朝就已经存在,至今已有百年,衬得这条唐人街就显得年轻许多。

2023-12-04 阅读 (19) -

清朝少数民族政策(如何教化统治人数更广的汉族民众)

公元1644年,伴随着明将吴三桂洞开山海关的大门,中国最后一个封建皇朝由此登上了历史的舞台。关于清朝的这二百多年历史,由于种种原因,至今依然存在着不少争议。但毋庸置疑的是,单单从统治的稳定性来说,清朝一定算得上是一个比较成功的朝代,以至于有部分历史学家认为,如果没有外部的一些压力,或许清朝远不止两百多年寿命。

2023-12-10 阅读 (21) -

清朝前期人口迁移的原因(初探明清时期人口迁移情况)

明清时期是中国历史上的一个重要时期,也是人口迁移的一个重要时期。在这个时期,人口迁移的原因和方式与现代有很大的不同,但是对于研究中国历史和社会变迁有着重要的意义。本文将以初探明清时期人口迁移情况为主题,从人口迁移的原因、方式和影响三个方面来探讨明清时期人口迁移的特点。一、人口迁移的原因明清时期是中国历史上一个特殊的时期,这个时期的人口迁移主要是由于经济和政治的变化所引起的。

2023-12-17 阅读 (25) -

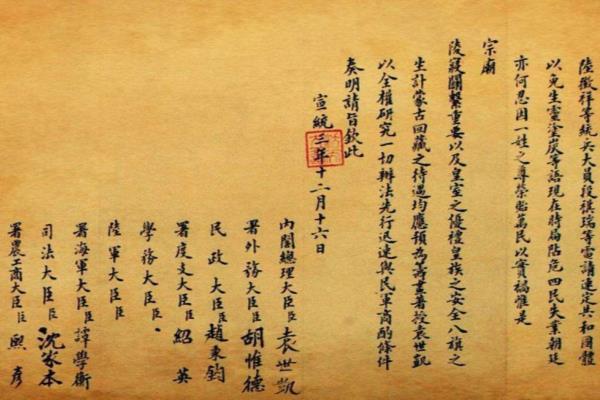

清朝移民是哪一年(1912年清朝为何退位)

引言:公元1912年,大清朝最后一任帝王溥仪宣布退位,持续两千多年的封建帝制成了过往,时代来到了民国。一个在东北起家的政权,最后消解与繁华的北京城,用最后的荒诞和闹剧,让一个时代落下了帷幕。这荒诞和闹剧中,有无数的垂死挣扎,还有那根植于血脉中的丑陋!那么问题来了!元朝有北元,明朝有南明,晋朝有东晋,但凡有退路,皇族就不会自甘灭亡。

2023-12-29 阅读 (22)

热门资讯

-

2023-10-08 阅读 (910)

2023-10-08 阅读 (910) -

2023-08-19 阅读 (649)

2023-08-19 阅读 (649) -

2023-11-20 阅读 (509)

2023-11-20 阅读 (509) -

2023-10-10 阅读 (498)

2023-10-10 阅读 (498) -

2023-10-26 阅读 (222)

2023-10-26 阅读 (222)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (70)

2023-12-30 阅读 (70) -

2023-12-30 阅读 (84)

2023-12-30 阅读 (84) -

2023-12-30 阅读 (81)

2023-12-30 阅读 (81) -

2023-12-30 阅读 (49)

2023-12-30 阅读 (49) -

2023-12-30 阅读 (64)

2023-12-30 阅读 (64)