长三角迁移要多久(长三角一体化跨域协同提速)

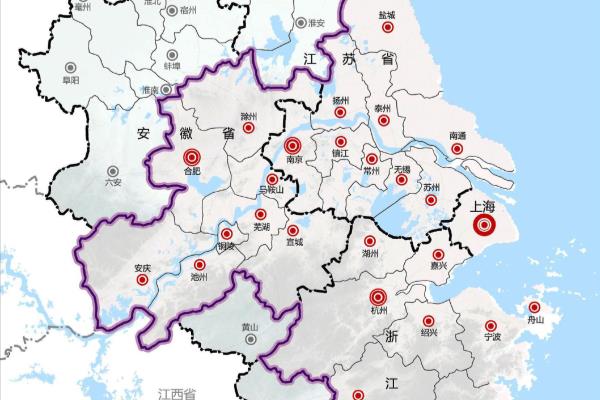

今年是长三角一体化上升为国家战略的第四年,三省一市围绕“一体化”和“高质量”跨域协同提速。

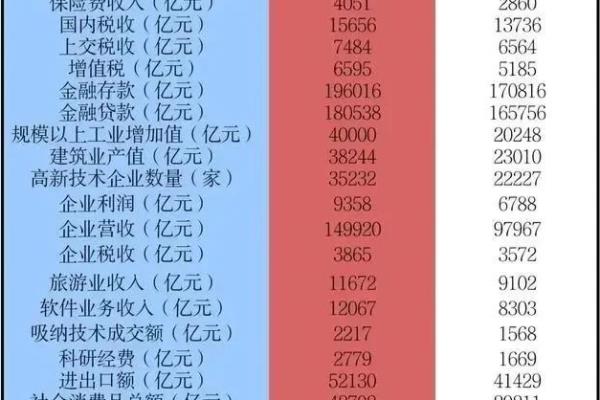

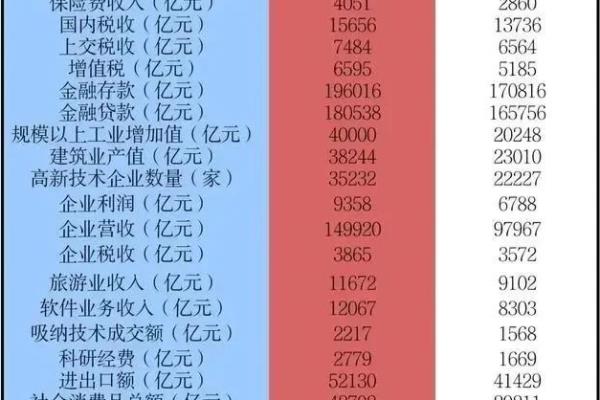

数据显示,2021年长三角地区gdp在全国占比达到24.1%,研发经费投入在全国占比达到29.8%,进出口总额达到14.1万亿元,占到全国的36.1%,同比2018年增长了27.7%。长三角全域固定资产投资同比增速达到8.1%,高于全国增速3.2个百分点。2021年长三角的工业增加值、社会消费品零售总额和地方一般公共预算收入在全国占比都达到四分之一以上。

中国科学院大学资源与环境学院教授陈雯对第一财经表示,过去一年,长三角经济跨区域分工在不断发展,汽车、装备、新材料等产业形成了中心以研发高端制造为主、外围以配套通用生产为主的跨区域联动的产业供应链。

一体化创新格局基本形成

对于gdp总量约占全国四分之一的长三角来说,最重要的一个使命,就是科技和产业创新的开路先锋。

去年6月,由科技部批准、沪苏浙皖合作共建的长三角国家技术创新中心(下称“国创中心”)揭牌,这座国创中心正在打造长三角“产学研用”深度融合创新枢纽和国家技术创新体系战略节点。

国创中心供图

上海长三角技术创新研究院党委书记、长三角国家技术创新中心副主任谭瑞琮16日接受第一财经采访时表示,自揭牌以来,国创中心技术创新体系建设初见成效。比如在技术创新体系,加速集聚创新资源,同时聚焦重点产业领域,探索研发载体“研发+孵化+投资”三位一体建设模式,实施一批产业引领性、填补国内空白、颠覆性技术等重大项目。

“我们正在加紧推进智能传感器、合成生物学等多家专业研究所建设落地。目前,已在先进制造、新材料、生物医药、信息技术和能源环保等领域拥有具有一流研发平台和技术人才的研发载体共87家,其中上海长三院承接了已经建设的15家上海市功能型平台的管理服务职能,后续将按照国创中心研发载体管理模式持续推动功能型平台创新发展。在上海,正在布局建设一批新的研发载体,今年预计将落地建设3~4个。”他说。

企业虽是创新主体,但长期以来许多企业并不是创新资源配置的主体,不少企业苦于技术难题找不到解决办法。为了解决这些难题,他们通过共建联创中心,征集细分领域的龙头企业真实需求,通过“揭榜挂帅”、“赛马制”等模式,凝练形成榜单,并由企业出资支持技术研发,不唯资历论,遴选企业认可的愿意出资的技术供给方,推动科技项目成果转化与产业技术突破。”目前已经共建企业联创中心224多家,今年计划建设20多家,未来国创中心将与长三角区域1000家企业共建联创中心。“

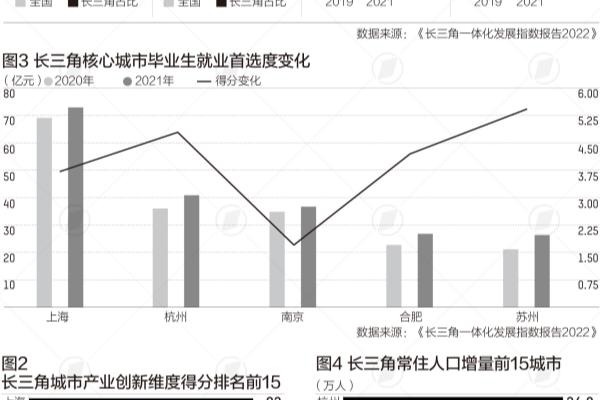

今年发布的《长三角区域协同创新指数2021》显示,长三角区域协同创新指数从2011年的100分(基期)增长至2020年的227.05分,较2011年翻一番。长三角整体协同创新水平稳步提升,一体化的创新格局基本形成。

科技创新最终服务于产业体系。

就在去年的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能四大产业链联盟揭牌。

数据显示,目前长三角在集成电路、生物医药、人工智能和汽车等战略性新兴产业和先进制造业在全国已形成产业优势集群,集成电路产业规模在全国占比为58.3%,其中设计业、制造业和封测业在全国占比分别为48.9%、47.2%和78.4%。生物医药产业规模在全国占比约三分之一,近三年获批新药数量在全国占比为70%,上市公司数量占全国比例达到三分之一。人工智能产业规模在全国占比约为三分之一,企业数全国占比达到30%,并规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群两大算力集群。

《长三角区域协同创新指数2021》的研究课题组发现,十年间,长三角三省一市制造业在部分领域的相对集聚度数值较为接近,其产业分工相似度较高;但总体而言,三省一市的产业分工侧重领域具有一定的差异性。

“以江苏、浙江、安徽为参考系,长三角产业分工差异情况波动起伏,产业差异度指数在2016年达到峰值,最低为2013年,总体发展趋势较为平稳。这说明,近年来长三角三省一市制造业分工差异逐步优化。随着长三角协同创新发展的不断深化以及产业链整体向高附加值攀升,长三角创新驱动发展的格局已基本形成。”上海市科学学研究所统计评价研究室副主任张宓之博士对记者说。

他同时建议,长三角应加快培育布局一批未来产业。同时,加快推动一般制造业转移,形成长三角梯次有序的产业布局。不断优化区域产业政策,推动各地围绕自身产业优势形成错位发展的政策支撑体系。逐步形成创新链、产业链、资金链、人才链的协同发展大格局。

示范区进展频频

自揭牌成立以来,示范区各项工作取得突破性进展。

8月底,长三角一体化示范区重点工程项目——示范区华为青浦研发中心“森林小镇”主体结构将全部封顶,该项目建成后将开展终端芯片、无线网络和物联网等领域的研发,预计导入3万至4万名科技研发人才,成为华为全球最大创新基地。

而在一个月前举行的2022年长三角生态绿色一体化发展示范区(下称“示范区”)开发者大会暨首届示范区全链接大会上,贯穿示范区的沪苏嘉城际铁路在青浦、吴江、嘉善三地同步正式开工。

作为推进两省一市基础设施互联互通的标志性工程,该城际铁路东起虹桥商务区,南至嘉兴市区,西至吴江区,包括上海市境内的上海示范区线,江苏省境内的水乡旅游线,浙江省境内的嘉善至西塘线和嘉兴至枫南线,全长170公里,总投资约940亿元。

这个长三角地区首条跨两省一市的快速通勤铁路,串联示范区虹桥商务区动力核、青浦新城、环淀山湖创新核、西岑科创中心、水乡客厅、祥符荡创新绿谷、吴江高铁科创新城、吴江高新区、嘉兴科技城等核心功能区,将两省一市交界地区由薄弱地区转变为枢纽节点,实现示范区相邻组团之间30分钟可达,至虹桥枢纽45分钟可达,进一步增强上海、苏州、嘉兴1小时生活圈活力,实现交通出行的“同城化”。

上海申铁投资有限公司第六项目管理部经理王洋告诉第一财经,目前长三角城市间高铁主干线布网相对成熟,城市点对点的时间已经很短,这条城际线投用之后最大的特点,是公交化运营的随到随乘,乘客不用像高铁一样提前买票而是一票通行,乘客下了城际就可以直接换乘省市内的轨道交通。“这条跨省线路是市域(郊)铁路制式运营模式,能够填补高铁和地铁两种制式的轨交,缩短各城市间的时空距离,把通勤圈和同城化范围进一步扩大,提供快速度、大运量、公交化运输服务。”

示范区执委会生态和规划建设部部长刘锋介绍,该项目是示范区基础设施规划、建设、运营跨域一体化的探索实践,是纵深推进“轨道上的长三角”建设的具体举措。以往一条铁路从规划批复到开工都要三四年的时间,沪苏嘉铁路只用了1年左右,体现了区域协作制度优势下的“示范区速度”。

交通一体化之外,示范区制度创新也有了新进展。

在当天的大会现场,就列出政府需求清单、企业协作清单、企业能力清单、高端人才需求清单四张清单。为推动产业发展和企业培育从“给优惠”向“给机会”转变,示范区执委会会同两区一县政府通过梳理各类供需信息,分类形成四张清单,将政府和企业需求进行整合,通过统一的平台向社会释放,与广大有意向参与示范区建设的“开发者”一起,共推高质量发展。

像这样的制度创新,前两年共推出73项具有开创性和引领性的制度创新成果,其中38项面向全国和长三角区域进行复制推广。

另外在此次开发者大会上,示范区执委会、两区一县政府以及各类市场主体共签订12项合作协议,助力一体化发展。其中重大合作项目共3个,包括共建长三角一体化数据中心集群项目、共建长三角国家技术创新中心项目、金融赋能示范区高质量发展战略合作项目,以及9个与数字经济有关的项目,总投资约242.6亿元。

相关文章

-

为什么从洪洞县迁移(当时的祖先为什么要迁移)

在山东、河北广大地区流传着这样的民谣:“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树。”这是说,自己的祖宗是从山西洪洞大槐树下迁移来的。如果接着要问:为什么迁移呢?那就得从“燕王扫王”说起了。燕王是明太祖朱元璋的四子,名棣,领重兵镇压守大都(即今北京)。朱元璋长子朱标早死,朱元璋死后,根据传长不传嫡的传统,朱标的大儿子朱允(火文)即皇帝位,年号建文。

2023-12-13 阅读 (21) -

长三角迁移要多久(长三角一体化跨域协同提速)

今年是长三角一体化上升为国家战略的第四年,三省一市围绕“一体化”和“高质量”跨域协同提速。数据显示,2021年长三角地区gdp在全国占比达到24.1%,研发经费投入在全国占比达到29.8%,进出口总额达到14.1万亿元,占到全国的36.1%,同比2018年增长了27.7%。长三角全域固定资产投资同比增速达到8.1%,高于全国增速3.2个百分点。

2023-10-08 阅读 (57) -

长三角社会变迁与转型(长三角观察)

6月25日,江苏省统计局发布《1—5月全省经济运行简况》。至此,长三角三省一市1—5月“经济账单”全部出炉。随着经济社会全面恢复常态化运行,今年以来的每一个时间节点都引人关注。作为中国经济版图上的重要一极,翻看这本长三角1—5月“成绩单”,什么是最值得关注的“经济要素”?答案无疑是“需求”。作为拉动经济的三驾马车,由消费需求、投资需求和出口需求构成的社会总需求,其复苏进度,很大程度上能够管窥出区域经济的发展活力之变,从而看见“率先推动经济运行整体好转”“实现全年预期发展目标”的成色几何。

2023-12-02 阅读 (15) -

中原地区向东北地区大量人口的迁移,有哪些积极意义?

关内向东北移民的历史,称得上“源远流长”。不过,移民浪潮具体究竟始于何时,“在有清以前,无籍可考”。我国学界普遍认为,汉族成为东北地区的多数民族,“是发生于清朝晚期的事情”。需要指出的是,东北汉族人口显著增加的具体原因,并非是当地汉族人口的生息繁衍,而是源自以华北地区为首的内地人众的不断迁徙——这便是广为人知的所谓“闯关东”。

2023-10-26 阅读 (36) -

长三角定居(长三角,你的下一个定居地)

北方人如果定居长三角地区,哪个城市比较宜居?这个问题需要从社会科学的多个角度进行考虑。首先,考虑地理环境方面。长三角地区位于我国东部,湿润气候、平原地貌和多河流、水网密布等特点使得该地区非常适合居住。其次,需要从经济利益的角度考虑。长三角地区是我国最为发达和最具活力的地区之一,拥有全国最高的城市化率和人均gdp水平,在这里工作生活可以获得更好的经济收益。

2023-09-29 阅读 (53) -

长三角最初的城市(江苏和浙江共同打造世界级长三角)

自古江浙不分家:江苏和浙江共同打造世界级长三角南京头条 - 近年来,江苏和浙江这两个同处长三角地区的经济发达省份备受瞩目。虽然江苏拥有更好的地理环境和较早的发展优势,但浙江以其活跃的民营经济和强劲的追赶势头也广受赞誉。正如宁波gdp即将逼近南京一样,我们可以期待这两个地方充分发挥各自所长,共同打造世界级的长三角。

2023-11-29 阅读 (27) -

为什么都从山西迁移出来(为什么会有约百万人口迁入山西)

大家好!这里是“云曲三晋”,主要为大家“云”关于山西的人文历史和地理风情。明代山西大移民早已广为人知,但人们并不一定知道,在清初至民初不到三百年的时间里,大约有上百万人口从外地迁入山西。走西口有必要提一下,其实在有清一代,山西也有大量人口离开本土,到外地谋生,这就是人们熟知的“走西口”。这一时期到底有多少人走到口外,由于清政府长期实行人口外迁限制政策,导致入籍户口与实际人口严重不符,因而无从准确统计,但也是一个庞大的数字。

2023-10-22 阅读 (23) -

长三角哪个城市好(长三角41城)

长三角一体化已进入实质合作的3.0阶段,区域协同指数有何进展?11月7日发布的《长三角一体化发展指数报告(2022)》(下称“报告”)显示,2021年,长三角地区生产总值达27.6万亿元,占我国国内生产总值的24.1%,对国内生产总值增长的贡献达到24.2%。长三角地区人均gdp达到11.74万元,是全国人均gdp的1.45倍。

2023-11-07 阅读 (23) -

长江三角洲简称长三角(为何长三角地区如此重要)

我国从北到南有三大独立入海的河流黄河、长江、珠江,在入海口处形成黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲。其中,长江三角洲地区和珠江三角洲地区集中了我国经济最强的城市群,那长江三角洲和珠江三角洲到底哪个更强呢?长江,发源于青海省西南部与西藏接壤的唐古拉山脉北边的各拉丹冬峰,一路东流,在上海入海,全长约6397公里。

2023-11-28 阅读 (48) -

洪洞县迁移什么朝代

发生于明代洪武、永乐年间的大移民,是一个波澜壮阔、可歌可泣的历史大事件。如今时空已穿过四五百年,先祖们迁徙的悲壮故事早已远去。然而,在我国山东、河南、河北、北京、安徽、江苏、浙江等地,迁徙先祖留下的子孙们,却仍然代代传唱着这难忘的歌谣:问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹤窝。

2023-09-30 阅读 (58)

热门资讯

-

2023-09-30 阅读 (58)

2023-09-30 阅读 (58) -

2023-10-08 阅读 (57)

2023-10-08 阅读 (57) -

2023-09-29 阅读 (53)

2023-09-29 阅读 (53) -

2023-11-28 阅读 (48)

2023-11-28 阅读 (48) -

2023-10-26 阅读 (36)

2023-10-26 阅读 (36)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-26 阅读 (23)

2023-12-26 阅读 (23) -

2023-12-13 阅读 (21)

2023-12-13 阅读 (21) -

2023-12-02 阅读 (15)

2023-12-02 阅读 (15) -

2023-11-29 阅读 (27)

2023-11-29 阅读 (27) -

2023-11-28 阅读 (48)

2023-11-28 阅读 (48)