为什么都从山西迁移出来(为什么会有约百万人口迁入山西)

大家好!这里是“云曲三晋”,主要为大家“云”关于山西的人文历史和地理风情。

明代山西大移民早已广为人知,但人们并不一定知道,在清初至民初不到三百年的时间里,大约有上百万人口从外地迁入山西。

走西口

有必要提一下,其实在有清一代,山西也有大量人口离开本土,到外地谋生,这就是人们熟知的“走西口”。这一时期到底有多少人走到口外,由于清政府长期实行人口外迁限制政策,导致入籍户口与实际人口严重不符,因而无从准确统计,但也是一个庞大的数字。

与此同时,又有大量外地人口涌入山西。

清代前期,来自河北、河南、陕西、甘肃、四川、湖北等省份的百姓跋山涉水,在位于山西北部和边远山区从事耕种。之所以选择这些地区,主要原因是这里地广人稀、农业生产力严重不足。有资料显示,他们主要集中在隰州(今隰县、蒲县、大宁、永和一带)、吉州(今吉县、乡宁一带)、岢岚、临县、浮山、岳阳(今古县一带)。

而更大规模的外地人口入晋,则是在清光绪初年。

干涸的土地

光绪元年至四年(1875年—1878年),山西南部发生了连续四年的大旱,尤其以平阳府(今临汾市)一带最为严重。史料记载,“吃干泥,拌麦秸,难吃难咽;人吃人,犬吃犬,实实可怜”。整个山西,有近三分之一的人口在大灾和此后的瘟疫中丧生或逃亡。晋中、晋南、晋东南,曾经富庶的土地出现了无人耕种、凋敝荒凉的景象。当地官员为迅速恢复生产,发布了允许外省百姓来晋承种荒地的政策。民国《临汾县志》中称,光绪三年大旱后,当地百姓减少了一半以上。河北、山东的百姓陆续来到这里从事农业生产,人口占到了全县的十分之三。同为临汾地区的翼城县,在这次大灾中人口减少了三分之二,随后来到这里的外来人口,占到本地人口的三分之一。有关资料显示,从清末到民初,长期居留在山西的外省人口应有接近百万之多。

逃荒难民

大量外来人口涌入山西,除了从事农业生产,弥补灾后劳动力严重短缺的问题外,还对山西的织布、养蚕、制造加工业等起到了积极的推动作用。民国《浮山县志》记载,清初以前,当地妇女用棉花纺织粗布,办法粗笨,技术落后。大灾之后,从河北、山东等地迁徙过来的百姓带来了一种新式的织布机(平机),较当地的旧式机事半功倍,当地妇女逐渐效仿使用。在陵川县的县志上也有同样的记载。民国时期的新绛县当地人养蚕技术不得法,是从山东来的百姓带来了精湛的养蚕技术。此外,落户闻喜县的河南人为当地带去了更先进的冶炼、木工手艺,落户芮城县的外乡人为当地带去了更精湛的陶器烧制和铁器锻造技术。

逃荒的难民

当然,大量的外来人口也给当地的社会秩序带来了不稳定因素。比如偷种偷食鸦片、劫案时有出现等等。安泽县的相关史料上记载,清光绪三年前,无所谓“抢劫者”,有之,自大?(不祥之气,指灾难)后始。直隶、山东客民日多,良莠不齐,遂出劫案。

这里是“云曲三晋”,感谢您的阅读!

(参考资料:《山西文明史》等)

相关文章

-

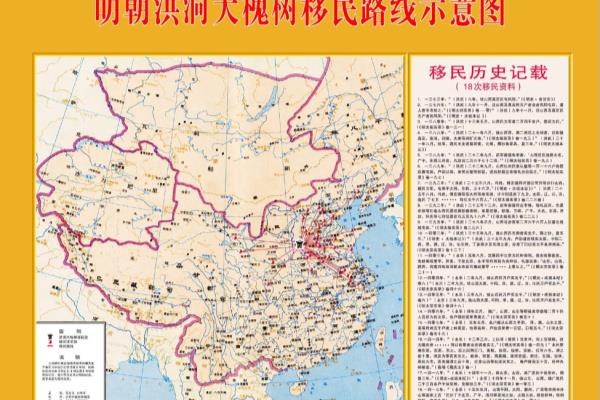

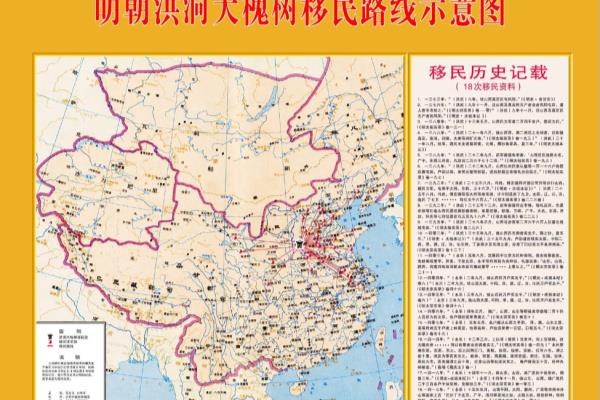

山西移民是哪一年(明朝山西大移民)

在今天的河北省南部、河南省大部、山东省西部和西南部,广为流传着 “问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。”的歌谣。并且在大家的认知里,明朝的大移民,都是从洪洞县大槐树开始的,那么这个说法正确吗?清朝的洪洞且c清朝洪洞县城图其实任何新兴的事务都有一个探索、总结经验、扩大的过程。

2023-10-13 阅读 (30) -

明初移民都是山西人吗(山西人主导了明初的移民潮)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-10-27 阅读 (34) -

山西移民山东什么时候(都是山西大槐树吗)

在今天河北省南部、山东省西部、河南省北部一带的村庄,关于村民的来源,“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树”几乎成为共识,就是在明初的大移民中,均来自于山西省洪洞县一带。山西省洪洞县大槐树寻根祭祖园卫星图但是在河北省东南部,与山东省仅一河之隔的馆陶县志书记载中,虽然绝大部分村庄来历的记载均为“明永乐二年,奉诏从山西省洪洞县迁民来此定居”,但是仍有3个村庄的来历却并非是山西省,据1999版《馆陶县志》:

2023-12-03 阅读 (20) -

河北人都是山西移民来的吗

2020年的最后一个月适合来大槐树寻根祭祖你知道移民的历史原因吗?你知道明朝为什么要从山西移民吗?你知道为什么山东、河南、河北很多人的祖先都是山西人?这是因为元朝末年除战乱连年外,水、旱、蝗、疫灾害也接连不断,沉重地打击了元代的大地主阶级,推翻了元朝的统治,也教训了明朝皇帝朱元璋,所以巩固自己统治的经济基础,恢复和发展农业生产,就成了明初的当务之急。

2023-10-29 阅读 (67) -

山西洪洞大槐树人口大迁移(一次人口迁移)

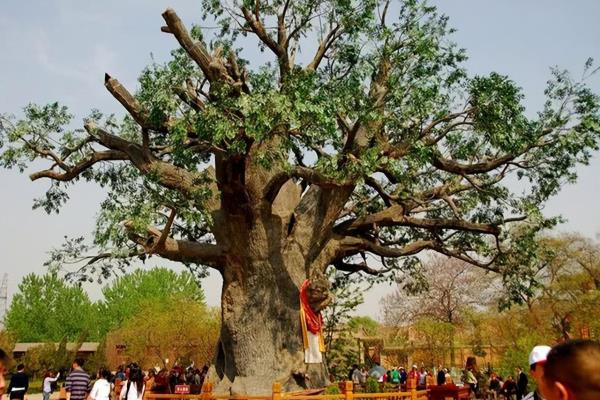

前言:“问我祖先在何处?山西洪洞县大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首歌谣,在我国流传甚广。不仅是山西省境内,就连千里之遥的安徽省以及江苏省都有不少人听过,甚至不少人说洪洞(tóng)县大槐树就是中华文明的发祥地。不过大家听过归听过,能够把这句话中涉及到的历史变迁讲明白的人就少之又少了。很多人在年幼时,听长辈们娓娓道来先祖的故事,得知山西大槐树的历史。

2023-09-15 阅读 (36) -

明朝山西大槐树移民姓氏表

在元朝近百年的统治下,中原地区民不聊生,自然灾害频有发生,加上统治者的高压统治,终于在元末导致红巾军起义,战乱纷争,人口大量减少。明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面。明朝时期,当时将山西境内的许多移民集中到洪洞大槐树这个地方,再分批迁往其他省份。

2023-11-15 阅读 (29) -

山西移民祖籍是哪里(山东居然有大量祖籍云南的移民)

上个世纪80年代,山东胶东地区对于各辖区进行了普查,根据普查结果,他们惊讶地发现:在境内,居然有大量云南移民村落。例如,胶南县收录了全县1104个自然村,其中云南移民的村落高达342个,占据了村落总数的30%之巨。山东省胶州半岛胶县也就是如今的胶州市,收录了803个自然村落,云南村落有180个,占据了22%的比例,即墨县有1083个村落,而云南移民村落为231个,也占据了1/5的比例。

2023-09-25 阅读 (35) -

为什么都从山西迁移出来(为什么会有约百万人口迁入山西)

大家好!这里是“云曲三晋”,主要为大家“云”关于山西的人文历史和地理风情。明代山西大移民早已广为人知,但人们并不一定知道,在清初至民初不到三百年的时间里,大约有上百万人口从外地迁入山西。走西口有必要提一下,其实在有清一代,山西也有大量人口离开本土,到外地谋生,这就是人们熟知的“走西口”。这一时期到底有多少人走到口外,由于清政府长期实行人口外迁限制政策,导致入籍户口与实际人口严重不符,因而无从准确统计,但也是一个庞大的数字。

2023-10-22 阅读 (25) -

清朝前期山西人移民内蒙古的原因

上一期我们讲了以山东人民为主的闯关东,这一期我们接着来讲以陕西人民为主的走西口。如果说闯关东是因为战争、灾害、以及政策上的原因产生。那么走西口就是因为生存(灾害)、经济发展而促成。走西口也是我们人口迁移历史上时间持续最长的一次,大致从明朝中期开始,至民国初年结束,共计大约400年。西口,指的就是大名鼎鼎的杀虎口(最开始叫杀胡口),也是明长城上最有名、位置最重要、最有代表性的关口。

2023-11-29 阅读 (34) -

雍正王朝山西是个好地方(《雍正王朝》为什么会经久不衰呢)

雍正王朝电视剧能一直经久不衰,其一在于改编于二月河老师小说的剧本是精彩绝伦,故事是环环相扣跌岩起伏,使人欲罢不能。其二是导演胡玫老师将其完成的是青出于蓝而胜于蓝,44集的剧情是恰到好处,没有丝毫的拖泥带水,尤其是细节上很是用心,还真是今天很多电视剧难以企及到的,使人仿佛真的回到那个年代,而不是像今天的古装剧,大部分是拍什么都给人一种现代剧的感觉。

2023-10-12 阅读 (51)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (108)

2023-10-15 阅读 (108) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67) -

2023-09-22 阅读 (65)

2023-09-22 阅读 (65) -

2023-09-30 阅读 (59)

2023-09-30 阅读 (59)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-18 阅读 (23)

2023-12-18 阅读 (23) -

2023-12-13 阅读 (22)

2023-12-13 阅读 (22) -

2023-12-09 阅读 (17)

2023-12-09 阅读 (17) -

2023-12-09 阅读 (34)

2023-12-09 阅读 (34) -

2023-12-07 阅读 (21)

2023-12-07 阅读 (21)