明朝为什么从山西移民(明代将山西数十万人迁移到甘肃的大移民里)

你能想象吗?现代甘肃人的祖先大多都是来自省外的移民,特别是在明朝中期整个山西数十万人的大移民,才让这片原本在战火中荒芜的土地逐渐有了生机。

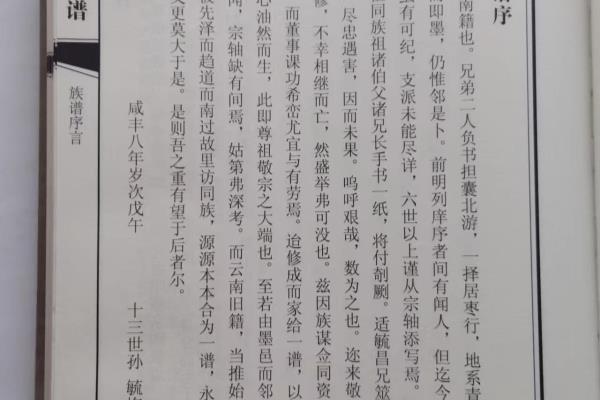

甘肃地处偏远,一直处于中原王朝统治势力的边缘,自古以来便被中原王朝作为苦寒的流放之地,如果向上追根溯源就会发现,本地的甘肃人基本上都是明朝大迁徙的后代。在数百年的历史变迁中没有被毁于战火,侥幸留存于世的族谱上面大多都记载着令人唏嘘心酸的漫漫迁徙路。

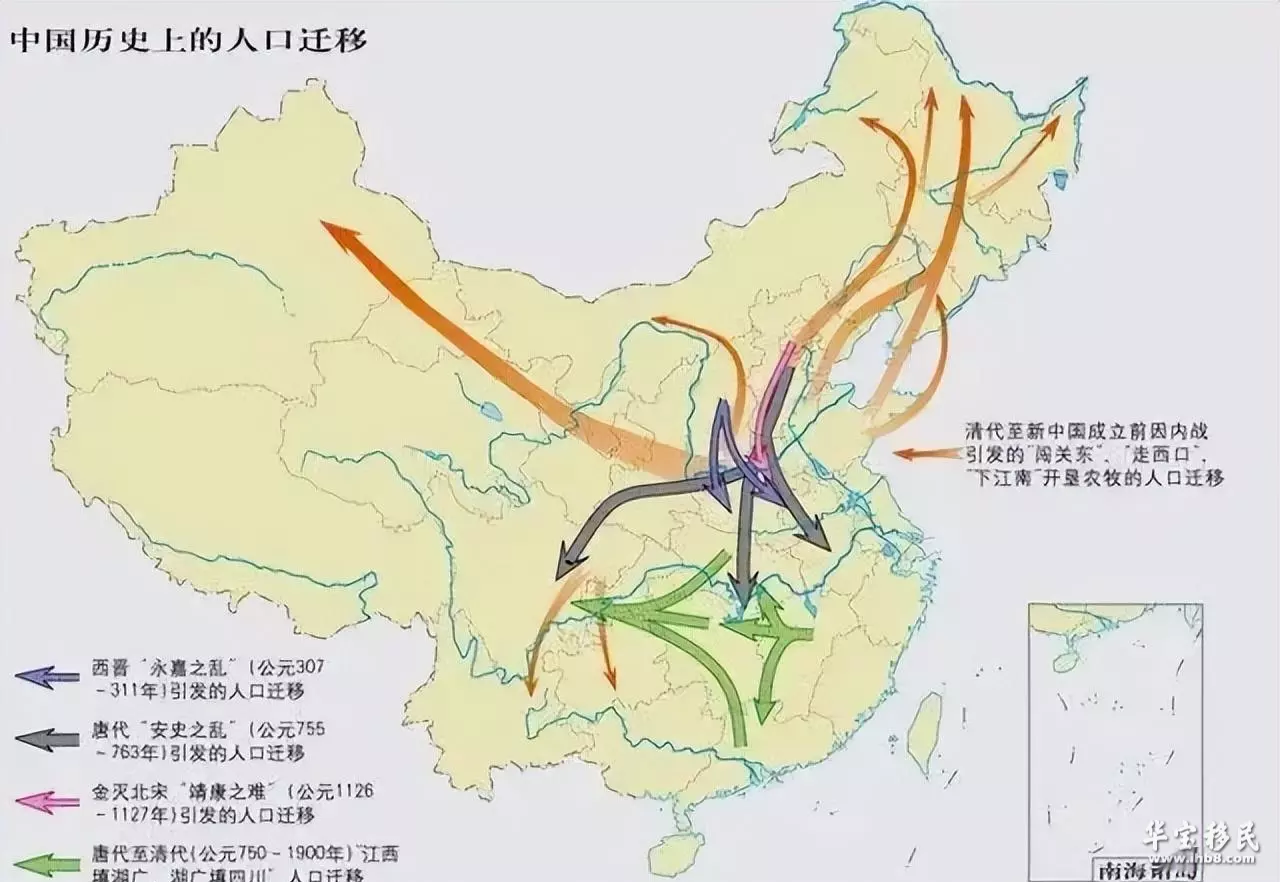

正是因为大迁徙和大移民才让甘肃有了现代多民族多文化交融的模样,据史料记载,秦始皇统一六国后,为了修筑长城和加强边关防御,就已经开始从中原大规模向甘肃地区移民,并设立郡县加强管理,甘肃这片人烟稀少的土地在军人和移民的共同开发下,开始有了烟火气。

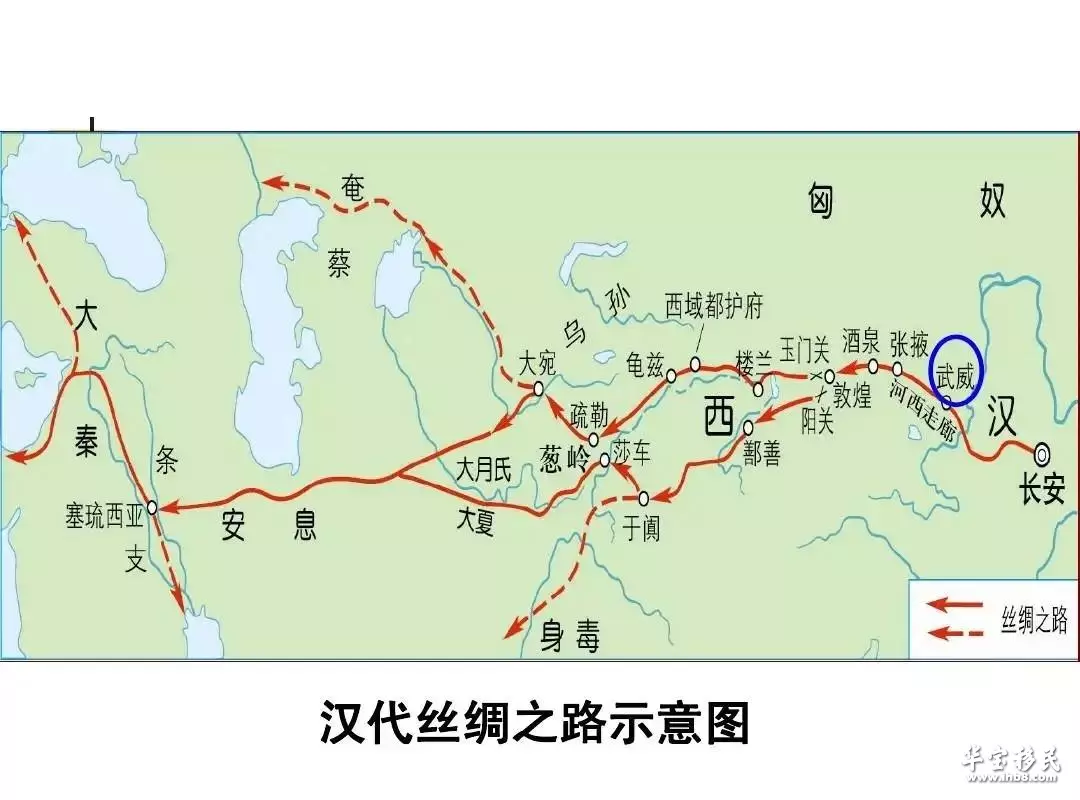

北方游牧民族的不断侵扰一直是中原王朝的一大心病,到了汉武帝时期,丝绸之路的打通,让甘肃这个原本偏远的地区逐渐成为了整个商路的枢纽,商业的繁荣让许多中原商户扶老携幼迁徙来此,也是历史上第一次由中原向西北全民自发的大迁徙,激增的人口也让甘肃迎来了前所未有的繁荣。

但这时的甘肃,由于管理的不善,逐渐成为了法外之地,发配边关的囚徒,驻边的军士以及地位低下的商贾形成了甘肃的人口构成,繁荣的贸易也让这里鱼龙混杂,成为了大汉王朝的黑暗之城。

中原王朝的兴衰更替并没有影响横贯中西丝绸之路繁盛,到了唐朝,甘肃已然成为了国际贸易的中兴之地,数座国际大都市拔地而起,首府武威更是成为西域各国向中原王朝移民的热门城市,成为贯通东西的文化交流圣地,武威也成了汉胡杂居的典范。

唐朝灭亡后,偏安一隅的宋朝虽然仍在甘肃地区设立陇右都护府,可西有西夏的虎视眈眈,北有辽国的袭边犯境,大宋王朝对西北各地的控制权逐渐衰弱,原本兴盛的甘肃也随着中西交流贸易的不畅逐渐衰落,宋末元朝铁骑的南下,更是让这一片曾经的繁荣之地在战火的摧残下一夜被打回了原形,高城大埠不复存在,尸殍遍地,俨然人间地狱。

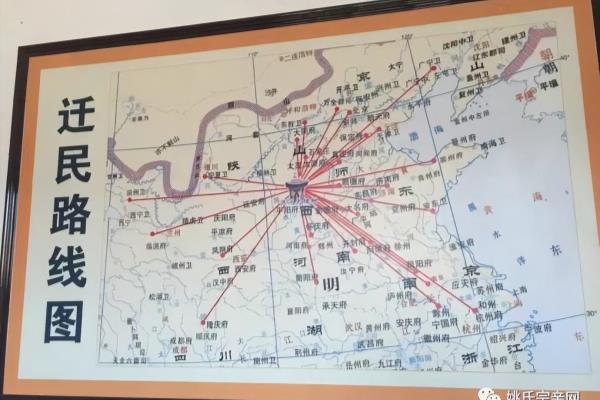

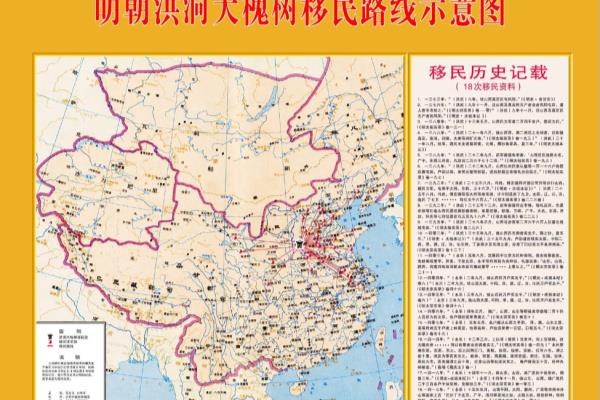

大量甘肃居民为避免战火波及,纷纷向东迁徙,一时间山西人满为患,成为整个中原人口密度最高的地区。横扫欧亚大陆的元帝国仅仅存续了不到百年便被揭竿而起的中原义军推翻,威震宇内的蒙古铁骑也在朱元璋的竹杆兵面前被打的毫无还手之力。战争结束后,为了疏导山西,以接近饱和的人口数量重新开发西部边疆。从太祖朱元璋开始至朱棣的五十年间,明王朝开始了规模浩大的移民运动,甚至在山西境内设立多处机构集中办理移民手续。

在乡土观念极重的封建王朝想要进行大规模移民,并没有想象中那么容易,故土难离的情绪充斥着每个人的心中,所谓的迁徙基本上是半强迫的状态,大量的民众在官兵的押解下被绑成一串,艰难地行走在茫茫山川之间,不时有人倒下,迁徙的路上充满了亡魂。直到现在依然沿用的“解手”一词的渊源就是出自这个时期。

甘肃也恢复了之前的职能,成为中原王朝流放犯人的最终归属,大量在内地犯有重刑的囚犯被流放至此,充军劳作开垦地方。虽然在不断的迁徙下,甘肃的人口恢复了之前的规模,但却再也找不到之前繁荣的模样。同杯酒释兵权的赵匡胤不同,当过和尚的朱重八却没有沾染一丝佛门的慈悲之心,大量同甘共苦打天下的勋卿权贵被太祖以各种各样的理由,连同当年的部下一起举家迁移至西北边陲,虽然兵权在握,却没有过过一天的舒坦日子,同北宋杨家将一般满门忠烈的明朝武将家族在西北边关不胜枚举。

正是明朝的多次人口迁徙,造就了今天甘肃独特的人文风貌,今天的甘肃文化独特,城市繁荣。活在当下的甘肃人,能在迁徙的古人中找到自己的家族吗?

清末“闯关东”,为何不选择富裕的南方,而是直奔苦寒的东北

土葬和火葬有啥区别?为啥美国人都选择土葬?

亡国百余年的清朝皇陵至今谁人来守,谁来发工资?

外国人眼中的清朝人究竟是什么样子?辫子肮脏,看着就想吐

舌尖上的秦朝——秦朝的餐桌上到底能吃点啥,油条馒头?不可能

大清帝国最高光的时刻——午门献俘,清军横扫亚洲罕有敌手的佐证

相关文章

-

山西移民从什么时候开始的(山西移民,究竟始于何时)

它不是历史,是一个传说;它不是骗局,是一个故事;山西人、洪洞人从来没有骗过谁。故事往往是人造的。我们都知道“故事”二字的含义,但其字面意思是:过去的往事。六百年前的往事,轰轰烈烈地集体出现在一二百年前的家谱中,被写到了纸上,而以前却没有书面记载,无疑它只能是个传说或故事。不仅仅是正史没有记载这一事件,就连移民的发生地洪洞,在从明至清所修的六个版本的县志中,也都对大槐树只字未提。

2023-12-09 阅读 (34) -

明朝为什么不收复西域(明朝为何放弃对西域的征服)

西域是汉代以来人们对玉门关、阳关以西地区的总称。根据《汉书·西域传序》的记载:西域南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,东面止于玉门、阳关而与汉接壤,西面则以葱岭为界。公元前60年,西汉在乌垒城(今中国新疆轮台县东南)设西域都护府,颁行朝廷号令,西域诸国与中原王朝之间的臣属关系自此完全确立。

2023-10-30 阅读 (38) -

明朝四川移民山东(明初移民)

原创山东即墨古城西门外《李氏族谱》创修序言在今山东半岛的东部青岛、烟台、日照一带,有许多人家的族谱上记载是明代洪武、永乐年间(1368~1424年),从当时云南、小云南移民过来的。据史料记载;在明初的移民大潮中,山东“西三府”(兖州、济南、东昌)的移民主要是从山西移民而来,数量有五十多万人口之多。“东三府”青州...

2023-11-17 阅读 (23) -

清朝前期山西人口迁徙(明初山西人口比河南、河北总和还多25万)

长期以后,我国都是以小农经济为主的农业社会,农业收成的好坏与大自然有着紧密联系,像自然灾害这样剧烈的自然活动会直接造成农产品的绝收,严重扰乱人们的正常生活,破坏正常的社会秩序,给人们带来无尽灾难,明季吴甡巡抚山西,他指出:“晋民有三苦。一苦凶荒,无计糊口。一苦追呼,无力输租。一苦杀掠,无策保全。”可见灾荒对晋民造成的苦难是非常严重的。

2023-11-10 阅读 (24) -

山西迁徙移民分布表(明代山西大移民)

明代山西大移民,数十万人迁移到甘肃,看看有你们家族吗?“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝” 这是一首流传在西北各地的民谣。它的背后就是被人们经常提起的明代山西大移民。数十万人迁移到甘肃,给甘肃带来了前所未有的变化,也奠定了今日甘肃的文化基调。 甘肃的很多家族,追根溯源,或来自山西,或来自江淮,不少人家的族谱上,很明确地记载了当年艰难迁移开拓之路。

2023-10-21 阅读 (31) -

明朝大移民姓氏(探寻明朝大移民背后的姓氏传奇)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-28 阅读 (39) -

明朝初年人口大迁徙(我国古代的几次大规模人口迁移)

涉及人口居住发生长期或永久改变的人口移动称为人口迁移。一般人口迁移满足三个条件:居住地改变;跨越行政界线;时间足够长,一年以上。人口迁移伴随着人类的出现而存在,直到现在,并将延续下去。其实质是人类追寻更好的生活。从公元前21世纪的夏朝开始,一直到周朝,我国人口重心一直分布在北方的黄河流域。秦汉时期,北方大规模战乱屡屡发生,使人口多次迁往南方,同时去往内蒙古河套地区垦荒戍边的居民也很多。

2023-11-30 阅读 (31) -

明朝大移民是怎么回事(明朝大移民为何影响深远)

“宁为太平犬,莫作离乱人”,每逢乱世,往往人头滚滚,血流成河。心狠如曹操,也不由得哀叹道“生民百遗一,念之断人肠”,根据史料的记载,南宋末年,仅南中国的人口便已经超过了八千万,而经过元末数十年混战,等到朱元璋推翻元朝时,整个中国的人口竟然只剩下了一千六百五十万,仅为南宋的五分之一,朱元璋为了重整山河,在大槐树下发起了一场迁延数十年,影响十八省,涉及1230个姓氏的山西移民浪潮。

2023-10-14 阅读 (32) -

明朝最后一次移民(一场历时近50年的人类大迁徙)

在人类历史长河中,不乏有人口大迁徙的事件发生,至于原因,大都是为了躲避战祸,抑或是自然灾害来临,令原本生活的地方失去了继续生存的条件,无奈之下,只好远走他乡讨生活,这类人口大迁徙从某种程度上来说是人们一种自发主动的行为,我们姑且称之为主动迁徙。与之相对应的,还有一种迁徙方式,那就是人们在原来居住的地方生活得好好的,同时也还有继续生存下去的充分条件,但统治者为了某些原因,或满足某种需要,而组织一部分人迁徙到原先设想划定好的地方生存,用现在的话说,就是易地搬迁,这种迁徙方式可以说是一种被动行为,我们就姑且称之

2023-12-30 阅读 (34) -

明万历年间山西移民(明朝山西大移民)

走西口,闯关东,下南洋,湖广填四川,江西填湖广,衣冠南渡……在中国历史上每次大规模移民背后都满是血泪!明初山西大移民有多惨烈呢?根据《明史》《明实录》等史书记载,山西大移民从洪武三年开始,到永乐十五年结束,期间共47年,历经18次,迁往全国30余省市,2217个县市,移民姓氏共881!为什么是山西呢?

2023-11-11 阅读 (23)

热门资讯

-

2023-10-15 阅读 (107)

2023-10-15 阅读 (107) -

2023-09-02 阅读 (72)

2023-09-02 阅读 (72) -

2023-10-29 阅读 (67)

2023-10-29 阅读 (67) -

2023-09-22 阅读 (64)

2023-09-22 阅读 (64) -

2023-10-12 阅读 (49)

2023-10-12 阅读 (49)

随机推荐

最新资讯

-

2023-12-30 阅读 (34)

2023-12-30 阅读 (34) -

2023-12-18 阅读 (22)

2023-12-18 阅读 (22) -

2023-12-16 阅读 (21)

2023-12-16 阅读 (21) -

2023-12-13 阅读 (20)

2023-12-13 阅读 (20) -

2023-12-09 阅读 (16)

2023-12-09 阅读 (16)